对于一个运动员,他们最大的挑战,就是离开竞技场如何活下去。

训练与现实生活的脱节,让他们对正常人的生活“水土不服”。

不是所有运动员都能够在退役后适应社会,下面5个故事也许有些长,但能让你看到意想不到的后奥运会生活。

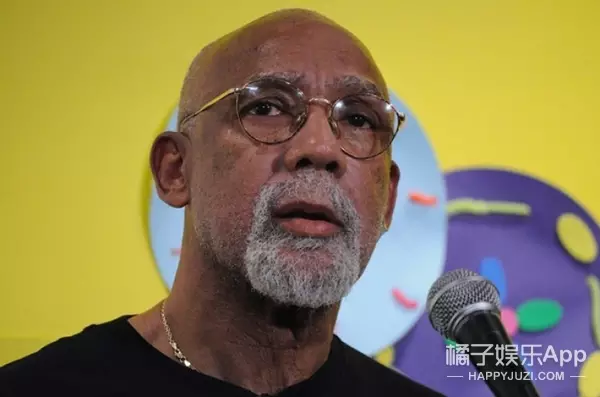

“我在领奖台举拳头抗议种族隔离后被驱逐。假如重来一次,我还会这样做。”

在我退役后的20年里,我曾在加州一所学校当指导教师。起初,没人知道我曾是1968年墨西哥奥运领奖台上,举拳头抗议的人。

曾经被我追赶的逃课生说过这样一句话:那个糟老头子怎么跑那么快,他到底是谁?

1968年墨西哥奥运会正逢政治危机,我和同行运动员Tommie Smith 在比赛前就试图抗议美国队的种族隔离政策,但并没有得到重视。

所以,当我和Tommie分别赢得铜牌和金牌站在200迷短跑领奖台上时,我们戴上黑手套,举拳朝天,在奏响美国国歌时低下头,我们用这样的方式抗议美国的种族隔离政策。

奥组委表示这样的运动员违反体育精神过分自我表达,我们所归属的美国队也公开道歉深表遗憾。

如你所料,我们随后就被逐出奥林匹克村。

在这场风波后的10年里,我和我的家人过上了地狱般的生活。

我足够强大去面对这场风波带来的灾难,但是我的家人朋友不可以。所以最终我和妻子离婚。

摊上这些灾难的我,仍然不后悔当时的选择。至少我和Tommie在当时举起拳头,站出来并且为人权做了冒险。

有人说,你真有种。

我承认,但勇敢这成分每个人身上都有,就看你找没找到。

你以为罗莎帕克斯和甘地领导美国黑人运动没有恐惧吗?

谁要改变,谁就会恐惧。但,总有人带着恐惧迈出一步,让更多人过上更好的生活。

因此,我对今天社会上各种各样的明星感到失望,因为他们有足够的机会发声。可为了名誉财富,他们把自己包裹在安全界限里养尊处优,享受一时成功带来的利益。

我了解黑人过着怎样的生活,经历过黑人受到的不公正待遇,我们的生活并没有保障。我做过老师、加入美国奥林匹克委员会、在1968年加入奥组委。

作为一个黑人,如果你有知名度,你要做一个社会活动家发声。

这也是我结束运动员生涯至今做的事,也是此生要做的事。

“我就是2012伦敦奥运会药检测出大麻取消资格的倒霉蛋,我又回来了。”

我作为最有实力的柔道选手出席2012年伦敦奥运会。

但没想到我在赛前药检测出大麻成分,导致这一切的,全因我在庆祝派对上吃的一口巧克力布朗尼。

奥组委不会在意你是不是误食,也不会在意你会不会是被人陷害,总之百口莫辩。

我的事情上了各种媒体的头条,大家指责谩骂我、朋友疏远我、赞助商放弃我,甚至有人制造谣言说看见我吸毒,我的生活因此天翻地覆。

回国的我窝在沙发上看柔道比赛,简直不敢相信发生的一切,明明赛场上的那个人应该是我。

所有人猜测我是否会结束运动生涯,我自己也不知道。因为我怕所有人都记住我,这个因吃含大麻的布朗尼被取消比赛资格的运动员。

接下来一段时间的生活比我想象的更糟糕,我身边除了家人没有多少人接近我,我也很难信任别人。

直到有一天,一个没有跟我失去联系的教练主动问候了我,他鼓励我继续备战4年后的奥运会,只要身边还有可以信任的人。

你无法想象,这样简单的关怀和信任对于绝望的人是多强大的力量。我在颓废一阵后恢复训练,在2013年成为世界前五强选手。我用业余时间教年轻的运动员柔道,成为教练。

我已经不害怕再误食一次巧克力布朗尼,但还是无法轻易向陌生人建立信任,尤其在派对上,我会选择看着别人吃吃喝喝。

因药检不合格取消比赛资格对于运动员来说是很重的打击,但我不想因此定义之后的自己。结束运动员身份只是逃避,如何克服反对者的声音,才是救赎我自己的方式。

因此我站在里约奥运会的赛场,让大家看到那个吃布朗尼的倒霉蛋还在。虽然我在这次没有赢得比赛,但我还会回来。

“我在生涯最后一次奥运中绊倒了,但我因此有了真正的生活。”

上高中时,我已经在奥运会参赛了。每次比赛回来,都有4、500人在机场如同迎接明星一样欢迎我,他们希望我做演讲分享成就,我在那个年纪觉得自己是世界的中心。

1972年的慕尼黑奥运会,我摔倒了。

在1500米资格赛还剩一圈半时,我突然绊倒,没有任何犹豫地,我爬起来继续冲刺。

我在终点昏倒失去意识,成绩受了影响但足以晋级决赛。不过,奥组委工作人员取消了我的资格,因为他们说我明显犯规。

在我手足无措时,一位慕尼黑律师帮助我提交了申请,组委会是这样回复的:在你身上发生的事情很不幸,要不你4年后再来试试?

那年我25岁,有了2岁的女儿,妻子Anne正怀着我们的双胞胎儿子。

我需要挣钱养家,这次是我决定参加的最后一届奥运会。我不想让我的家庭为我的事业承担生活压力。

我很失望生气,生气我自己的失误以及组委会的行为。但我也因此和妻子Anne约定:我们的生活不能就此停止。

1984年我带着全家来看洛杉矶奥运会。十分凑巧,我在田径赛场看见那个回复我申请的奥组委工作人员。

我和他对视的瞬间,发现自己不再怨恨他,也原谅了自己的失误。我体味到宽恕不是一个简单的行为,是一个接受过去的过程,改变态度的机会,以及决定向前的承诺。

40多年后的现在,我感谢我在慕尼黑的跌倒,因为那是我生活真正的开始。

我成为美国国会议员,堪萨斯州选区代表。我和妻子成为虔诚的基督教徒,我们在每年夏天举办青年跑步夏令营培养下一代运动员。

那一次慕尼黑奥运会的摔倒,是我的人生幸事,我明白自己不是世界的中心,但,这个世界仍然需要我。

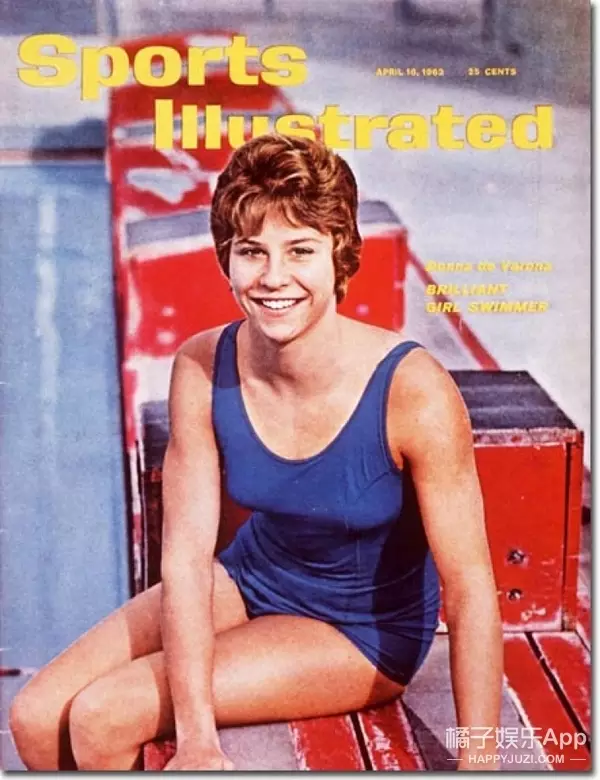

“金牌和名誉不能卖,一个退役运动员最难找到的就是除运动外对生活的价值。”

我在17岁的时候已经拿到2枚奥运会金牌,但在此刻我决定结束运动生涯,至于下一步,我一片空白。

退役的原因很简单,因为性别不平等对待,女游泳运动员无法拿到体育奖学金,我不得不缩短自己的职业运动生涯。

退役生活对于运动员就像过山车,刺激而又害怕,因为你一下拥有了没有训练的全部生活时间,同时需要适应身体、心理、经济的多重私人生活压力。

我开始做各种琐碎的事填满这些时间,无尽发挥自己的精力。我在一段时间感到平稳,但很快,我开始担心我的房租。

相信大家经常听到类似的新闻:某某某获得金牌的运动员破产流落街头。对于运动员来说,从竞技赛场转向平民生活的过程令人生畏,因为这前后几乎是脱节的。

如何找到赛场外的现实生活位置,是所有运动员面临的问题。因为,金牌不能弥补生活,名誉和声望转瞬即逝。

意识到这些的我找到了自己的社会价值。我成为体育导师,帮助运动员过度从退役到走入社会的阶段。

同时,我在美国参议院倡议修正法律条规,维护女性运动权益,建立平等的运动环境。我希望在我以后的运动员姑娘与男运动员有同样平等的待遇,那些曾经我没有得到的机会。

“我是同性恋和艾滋病患者,奥运会让我成为运动员,奥运会后我终于成为完整的人。”

参加1988年首尔奥运会的前6个月,我被诊断出艾滋病。训练中我撞到跳板,头部创伤。

我开始怀疑自己的能力,担心自己的血液通过泳池感染别人,虽然在用氯水消毒的泳池里传播几率为零。

医生和教练仍鼓励我积极备战,我很清楚这也许是我人生最后一场比赛。

他们说的没错,我在这届奥运会最终摘得2枚金牌,成为当时第一个横扫跳水冠军的男运动员。

28岁,退役5年后,我重拾演舞台剧得兴趣。我演的主角名叫Darius,他有艾滋,不惧怕同志身份活的很热烈,他在戏里告诉朋友:要痛恨的是艾滋不是他自己。

很巧,我也是同志,是艾滋病携带者。与这个角色不同的是,当时我不敢出柜,惧怕艾滋,我没有我演的角色骄傲而狂妄,虽然那是我梦想的状态。

身边亲近的人知道我的病和性取向都尽力保护我,因为我曾因同志身份在队伍里受到欺侮和嘲笑。

我深感身份和疾病不是生活的全部,于是1995年我向世界公开自己的同志身份和病情,接受采访试图解除大众对艾滋病同性恋患者的误解。

然而事与愿违,一位新闻评论员用我1988年受伤隐瞒病情比赛的事情大作文章,导致我被贴上到的无能的标签。

退役后的安置工作决定一个运动员未来的生活状况,看看我,因为我成为“不健康的同性恋”,导致我在出书后的几年依旧经济困难,并发抑郁症。

直到有个女生跟我说我的经历鼓励她向家人出柜并坦白病情,更有一位与我情况相似的奥运选手因为我的采访公开自己的身份和病情。这些,让我意识到自己的努力用微不足道的方式影响到别人,这成为强撑我走过黑暗时期的力量。

如今,相比我那时的体育界对LGBTQ运动员的接纳程度已经好了太多。我们经过了漫长的时间去让大家认识非异性恋群体,认识艾滋,也在这个过程中学会自我接受。

我成为美国奥运跳水队的导师,演说家,负责了HBO纪录片的制作,出了自己的书,这一切比过去创造跳水奇迹的荣耀意味更多。因为我不再单纯作为运动员被接受,而是一个完整的人。

)

)

我来说两句排行榜