导语:8月1日台湾原住民日当天,台湾“总统府”上演了一出向原住民道歉的戏码。原住民议题再次引发两岸媒体的关注,但在大陆媒体的报道话语中却也不幸沦为另一种政治正确的附属品。

而今回溯80年代的台湾原住民运动,总是无法绕开其时两种新兴报道形式的力量。1985年,由台湾左翼文学家陈映真创办的《人间》杂志,结合了两种当时在台湾条件已经成熟却尚未发展起来的文艺形式,一种是报道文学,另一种是报道摄影,又称纪录摄影。

《人间》杂志的成立宗旨为,“从社会弱小者的立场去看台湾的人、生活、劳动、生态环境、社会和历史,从而进行纪录、见证、报告和批判。”创刊号的封面专题《2%的希望与挣扎——八尺门阿美族生活报告》,是一组真切反映原住民生存境况的报道摄影作品,被视为台湾纪实摄影的奠基作品。它的作者即是台湾一位令人敬重的纪实摄影前辈——关晓荣。

所谓2%,指的是当时原住民人口仅占台湾省总人口比例的2%左右;而八尺门则是基隆八斗子渔港附近的小地名,因为靠近港口而成为渔工的聚居地。基隆市在1950年代因经济发展而吸引不少阿美族劳工北上求职,其中担任渔工者便聚居于八尺门一带。然而,八尺门上的原住民部落房屋被视为违章建筑,履遭拆迁。1984-1985年,关晓荣深入八尺门居住蹲点,参与并记录了阿美族渔工的日常工作和抗争运动。此后多年持续跟踪关注,于2013年出版《八尺门:再现2%的希望与奋斗》。

1987年,关晓荣前往海岛兰屿,以达悟族人的生存境况为题材展开纪实摄影工作,并介入兰屿反核废运动。早在1974年,台湾政府决定在兰屿设立核废料贮存场,并欺骗达悟族人设立的是鱼罐头工厂; 1982年贮存场完成,核废料开始被运往兰屿。80年代,以郭建平为代表的一代达悟族知识青年发起了旷日持久的反核废运动。1997年,关晓荣再赴兰屿,拍摄下反映兰屿达悟族人生活与抗争运动的纪录片《国境边陲·1997·岛屿上的人类》。

由纪实摄影转向纪录片,关晓荣最早拍摄的是50年代白色恐怖政治受害者的题材。在蓝博洲的文字报道《幌马车之歌》的影响下,1995年,侯孝贤执导电影《好男好女》,但认为仅以这部剧情片仍不足以面对那段历史,便找来关晓荣拍摄同一题材的纪录片《我们为什么不歌唱》。

近年来,在台湾政党轮替、民进党上台的背景之下,作为“转型正义”的环节,当局于景美规划筹备人权博物馆,并投入制作大量口述历史文字。但据政治受难人互助会的老同学反映,这些历史调查在结案归档时,很多敏感内容仍遭篡改压制。在此形势下,关晓荣倍感义不容辞,接下互助会托付的任务,于2014年完成口述历史纪录片《冰与血》。

8月18-19日,关晓荣和兰屿反核废运动发起人郭建平应社科院文学所之邀,参与 “影像纪录与两岸社会”工作坊活动,会上放映了纪录片《冰与血》。在北京短短两天的活动日程中,关晓荣先生本打算在会议结束下午,与远在北京工作的女儿小聚一番,但面对我们几个晚辈,还是选择在附近的咖啡馆与年轻人一起聊聊天。

台湾影像评论家郭力昕说关晓荣的影像和文字,“两者皆是内敛、素朴、不煽情的”。阿关也说,爸爸平日在家是不多说话的。当天中午,或许是因为饭桌上的酒和至情至性之人,关晓荣先生说了许多话。即便在下午接受采访时已略显疲态,仍然耐心地说下去。无论如何,还是要向这对在咖啡馆里相聚的父女,致谢并致歉。

嘉宾简介

关晓荣,1949年9月7日生于海南岛三亚市,台南艺术专校毕业,曾任国民中学教师,《天下》杂志摄影,《时报新闻周刊》摄影、文字,“自立报系”政治经济研究室研究员,《人间》杂志顾问及摄影、文字专题报告撰述,“侯孝贤电影工作室”纪录片导演,台南艺术大学音像纪录研究所教授。代表出版物《八尺门手札》《兰屿报告:1987-2007》《八尺门:再现2%的希望与奋斗》等,拍摄纪录片《我们为什么不歌唱》《国境边陲·1997·岛屿上的人类》《冰与血》等。

一个眷村孩子的目光与立场

搜狐文化:作为台湾外省人,您应该也是从小住在眷村里边生活长大,后来为何会走上关注台湾原住民、政治受难者这样一条纪实摄影的道路?

关晓荣:现在很多的台湾人会有台湾人是不是中国人的问题,在这样的一个脉络底下,我觉得你的提问蛮有意思的。也就是说我在台湾是作为一个外省人,而且是国民党军人的眷属,住在眷村长大的孩子,那我有朋友曾经问我说,老关你什么时候左倾的?这背后的意思,基本上他们在台湾的感受是,你是国民党的军人眷属,可能你就是支持国民党,在整个的意识形态上是这样的。但是左倾或者右倾其实很复杂,不是三言两语能说清楚的一个事儿。有的时候你随便地说,可能引起的误解会比了解更多。所以我宁愿从不分台湾人跟中国人这样一个基本的角度,来提及这件事情。

我小的时候家庭生活上比较拮据,当时小学三四年级,因为我们村子的外围是大汉溪,在台湾大汉溪是建筑业采石的很重要的河床,我以为通过采沙石可以赚钱,所以就跑去干活。可是得到的报酬相对于劳动的付出,是很严重的一种榨取式的落差。小的时候并不懂,但是那个经验在我的思想上、感情上一直有很深的刻痕。所以慢慢长大以后,对于人以及社会,也开始觉得不光是要有一种感觉,在知识上也必须有一定的进取心去学习。

后来有一些在眷村长大的同侪和朋友问,老关你什么时候左倾的?因为他们都还是支持国民党。但是基本上我当时那种倾向,也不是说反对国民党支持共产党,也没有自主的意识,只是对于贫穷阶层的生存奋斗其实是非常艰难的这一点,我那种自觉的意识非常强烈。后来长大念书,进了艺术专校,在一定的限制底下,就看到在绘画艺术领域西方跟台湾的一个巨大落差。不过那个时候的观看角度,从下面往上面看,这些是了不起的东西。因为在那个成长的岁月里头,对于传统文化的接续基本上是被斩断的。基本上整个台湾的现代化、工业化必须要搭起一个所谓发展的架子。简单来说,从走路,到可以骑上脚踏车,到有自己的住房,还可以开汽车,这个跟中国大陆的现代化过程是非常接近的。但是在历史的脉络上又不一样,因为台湾基本上是通过冷战架构,对于美国的全球化的政治经济系统有一个依赖性的发展。

可是在劳动密集型产业所得的薪资是非常非常低的。马克思主义政治经济学里面的解释就说明了剥削是怎么回事,这是一个很重要的理论工具。虽然今天马克思主义的思想,说得难听一点,有点过街老鼠的感觉,冷嘲热讽都有。但是对我来讲,对于分析社会的经济发展,或者政治的构成、政治的策略,它依然是一个非常有效的理论工具。人民的反抗必须被锻炼成为一种知识的反抗,当然你可以跟着群众摇旗呐喊,但那是不够的,而且往往导致某种镇压之后的失败。我自己依然没有幻灭的一个反抗的方式,就是知识反抗。

搜狐文化:就像您的纪录片所呈现的,当年台湾社会运动中的那批老一辈左翼,他们的觉醒反抗就是出于一种非常朴素的情感,跟知识分子从上而下的启蒙话语相比,其实是另一种很不一样的路径?

关晓荣:所以说所谓启蒙,按我自己的体会,它其实有一种相对于民众的断裂。因为我们口头上常谈的启蒙,其实是在学术界,用大陆比较善于引用的一个话来说,就是不接地气。那我觉得,不管术语是什么,但这个概念非常重要。也就是说,所有的知识,如果没有为人的生存,为人在困境中继续奋斗、努力活下去贡献理论力量的话,那这种启蒙的知识就是假的。古人说“礼失求诸野”,我常常会有一种困惑,这个“礼”代表的是什么?“野”代表的是什么?后来慢慢地,我的理解是,所谓“礼”就是已经当权的,“野”其实是被权力排除在享乐以外的,或者说贫富差距以外的那一大块。不过不管官方的口径是什么样子,我觉得全球的知识分子都必须直面这个问题,不能够光是在学术圈变成学术的自了汉。

但是我常常有一种感受,学术圈其实存在一个学术的共犯构造,因为他们不作兴揭露,那会危害自己的利益。因此知识分子就要面对是献身还是随波逐流这样一个艰难抉择。谁跨过了这个门槛,谁没有跨过,其实这也不是黑白分明的,今天我特别有同感。人是很复杂的,黑与白中间有很大的灰色地带,因此我们必须努力地去学习,包括灰色的地带,我们不能够视而不见。在黑与白之间能够比较心安理得过日子的是谁?他为什么可以心安理得地面对民间的疾苦?我要追问的是,他可以永久这样下去吗?因为阶级是在不断转换的,到最后有一天情势不好你会阶级下降,会变成无产者。在马克思主义的阶级理论里头,是不断在变化的,而且这个变化有人为控制在里面。这个东西我一下也没办法说得很清楚,但是我有那种危机的意识。因为基本上我不愁温饱,但是每次这样坐下来喝咖啡的时候……唉,像她待过的皮村(按:关晓荣先生的女儿曾深入北京皮村打工者之家),那一票人,从来没有离开过我的视线。很难说得清楚。它是一种痛。

那为什么它会是我的痛呢?难道仅仅因为我也品尝过那种滋味吗?好像又不是。如果单纯因为品尝过那种滋味,它不一定会到现在还形影不离地困扰我。因为你日子过得还不错,你希望把你生命里面最原初的对人的同情心保留下来。因为那是你唯一的原乡,生命本来就是那个样子,可是你的处境不断地改变。对于大多数人来说,钱是我挣的,地位也是我自己挣的,他会归纳于个别的奋斗、个别的努力。可是在马克思主义理论中,这种个人主义的提法是经不起考验的。这个事情到现在为止也还是在支撑着我,包括对待女儿、对待很多事情,越来越复杂。

摄影作为方法:介入台湾原住民运动

搜狐文化:您跟陈映真先生还有《人间》杂志的渊源,对您的影响还蛮大的?

关晓荣:是。实际上是我后知后觉的一个角度。我比较愿意从社会学的解剖而不是个人主义的表彰这样一个角度,去谈关晓荣跟陈映真之间的关系。因为我经常觉得有论文在提,关键词是关晓荣,我都浑身起鸡皮疙瘩。因为我觉得这个不是个人的事情,我们打从娘胎出来之后,在经历的就是一个社会化的过程。

早年陈映真参加了美国爱荷华大学作家工作坊的国际写作计划,在那个阶段,他接触到西方许许多多以摄影技术作为工具的社会调查报告,对于影像的感染力、影像在场见证的不可取代的力量,他极为震动。这个是我所听说的,陈映真在《人间》杂志创办前的一个思想情感背景。那我其实跟这个不是同一个脉络,但是在那个时空,台湾社会文化的氛围底下,就与《人间》杂志连接在一起。因为那个时候我唯一读过的是四个西方摄影家的专辑,也就是说,当时台湾报告摄影的土壤基本上是非常贫瘠的。

对于青年孩子,我常常有一种困惑,好像现在手机很发达,影像已经民主化了。我没有办法否定技术门槛的降低,但问题是,技术门槛的降低能够跟影像的民主化划等号吗?第二个问题是,在拍摄上你可以自主,但传播上还有权力,作为个体你根本无力对抗传播权力的排他性。你可以有自己的一个小群体,可是绝对进不了大众传媒,它不会变成一个公众议题,到最后不管你有什么样的热情,不管你怎么样觉得个人的痛它有社会性质,但是这个话你说不出去,因为大众传播媒体是不接受的,而且是刻意地封杀,他们有自己的建制。

回到陈映真。当时在台湾信息不平等的状态下,我在摄影的方面只有少量的阅读,但是获得很大的震动。当时在文化建设委员会的摄影圈前辈找我,去整理台湾日据时期以后的老辈摄影家的资料。但是我这个人比较野,待不住。当时我粗浅的想法是,摄影是一种方法,西方引进的这种方法我们可以借用,但是借用之后的结果,不管成或败,必须经过我们自己的实践。所以我短暂地参与了他们的计划的开头,之后就决定要利用摄影作为一种方法,去做我自己的事情。

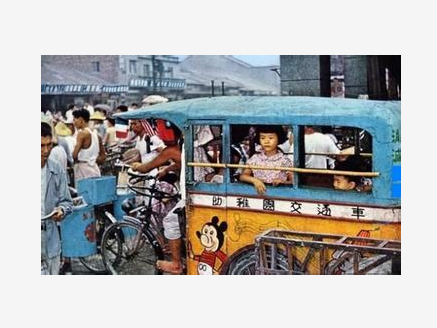

于是就有了我第一个平面摄影的专题报道(按:《2%的希望与挣扎》),反映原住民从台湾东部移居到西部工业带求生存的一个专题。当时那个村子的生活状况,我去了以后吓了一跳。80年代的台湾在物质条件方面,说白了很多人都是吃香喝辣。可是还有这么一群人处在很困顿的状态底下,孤零零地挣扎、奋斗,而且没有多少人知道,也没有多少人关心这些事情,大家都忙着扩大自己的财富。那是我第一个关于台湾底层民众的报告行动。

后来我工作结束的时候,《人间》杂志还没有创刊。陈映真先生是一个文学家,大概他也邀请了一些在台湾的摄影家给他做顾问,或许因为那些朋友里头,也有我的共同的朋友,他们就提到说,老关去干了一票。《人间》杂志在创刊以前有一个试刊号,封面故事是我一个老弟兄的专题,关于台湾内湖的垃圾山,有很多的边缘人群靠从垃圾里面捡一些可以回收的东西过活。本来试刊号是那个专题,但后来因为刚才说的那个弟兄提到,老关干了一票什么事,陈映真就打电话给我,希望能够碰个头,看看我到底干了些什么傻事儿,在照片上怎么呈现。

所以陈映真就到了我家。那个时候条件也很简陋,就在地上把我所有的照片,大概四五十张,摆在地上,陈映真也跟着我一块蹲在地上看。看完了以后他就很喜欢,大概觉得这个比较有图片故事,比较有蹲点报告的影像集成。他就说是不是能够在《人间》杂志发表。所以后来试刊号的内湖垃圾山的封面专题就换掉了,变成关于八尺门的纪实摄影,连续发表了六次的一个专题报告。

搜狐文化:到了1987年,您关注兰屿并前往拍摄,就是因为当时兰屿的反核废社运吗?

关晓荣:不是,那个是在社运以前,也是我在八尺门工作以后的一个自我检讨。因为蹲点的总体体验把我推向了另一个思考层面,这不是人饥己饥人溺己溺这种单纯的温情人道主义能够面对和理解的社会现象。那我必须思考,在八尺门求生存的这群阿美族渔工,跟历来统治者的少数民族政策有什么因果关联。最初我去八尺门时,就是出于一种很素朴的手足情,自己日子过得还不错嘛,看到居然还有人日子过成这个样子,内心就有一种激情,我不能够只停留在外面去对待台湾的原住民。

搜狐文化:这很托尔斯泰。

关晓荣:是。在八尺门,我反正就带着相机住进去了,那时比较没有思想和理论准备。所谓理论准备就是,他们为什么来这里,为什么在船上劳动,为什么他们的工资剥削如此严重。这个就涉及一些民族政策,也涉及更复杂的社会学上的历史过程。这是在八尺门拍摄之后对我自己的一个追问,我必须寻找答案。虽然到今天也没找到终极的答案,但是当时的动力就是,我要更进一步脱离那种素朴的温情主义的东西去面对历史,在少数民族与主流民族之间的权力架构底下,去进一步地了解到底发生了什么事儿,为什么演变成今天这个样子。所以我去兰屿的时候,是有一个理性的工作计划。

搜狐文化:当时郭建平就是在您进入兰屿之后认识的吗?

关晓荣:其实是在八尺门之前。那个时候他是台湾玉山神学院的学生。台湾的教育体系,一个是官方的学校教育系统,另外一个是西方宗教培养牧师的神学院。在建平的学生时代,我们就已经有接触。我是汉族人,你知道因为民族身份的差异,有的时候会引起一种隔阂,有一种紧张或者排斥的关系。不过因为一种运动上的连带感,当时他是学生的时候就开始接触了。后来我也不是因为郭建平所以选择去兰屿,就是在种种比较复杂的因缘底下,慢慢开始了解兰屿当年面对的现实问题。

过去在台湾原住民族运动里头有一个论述,原住民族遭遇的一个最严重的问题是汉化。但是慢慢地,我常常跟他们讨论,其实不只是汉化的问题。因为汉族在中国历史上也同样遭遇到很多外来的挑战。不要以为只有原住民族有问题,这个角度是不够的。在现代化发展、全球化的这个伞盖底下,每个民族都有。你说美国内部没有问题吗?俄罗斯没有吗?英国没有吗?那是骗人的。因为他要维护全球化底下既有的利益。这个恐怕是比较倾向于第三世界的理论观点。

我在跑台湾原住民族社区的时候,常常看到地上有摔碎的酒瓶碎片,给我一个很深刻的感受,那其实就是一种伤痕。只有在极端压抑愤怒的酒后,才会有那股力量把它砸碎。在大陆也一样。我相信在美国也一样,底层民众他也不能够把酒瓶砸在奥巴马脸上,他只能把自己灌醉了,然后把酒瓶摔到水泥墙上。我是这样子去看人的创伤的,人的精神上的困难。在我自己身上都可以找到,不仅仅是他者的创伤。它是一个社会性的创伤。

那我们常常会想办法不这么看,因为这么看的时候你特别难受,搞不好日子都过不好。人反正就是趋逸恶劳,然后好像会有小确幸这种事儿。当然不怪小确幸,只怪结构性的社会,他们的编派就是你有点小确幸,你不要反抗。所以小确幸是稀释了人的社会矛盾,而不是在鼓励解决这种矛盾。

我在拍片,我反对躲在一个好像我不存在的位置

搜狐文化:在看《国境边陲》的时候,里边有个镜头给我的印象特别深刻。因为达悟族人认为万物有灵,可以与之对话,在收飞鱼的时候他们会有各种祈语,有一个渔民就念叨,“愿我们的渔获,像这些摄影的人那么多。”这句话的情感其实蛮复杂,有点辛酸也有点讽刺。他在镜头里自然而然地说出这句话,您作为一个扛着摄影机的人是如何来看待的?

关晓荣:一个纪录片在完成过程中会涉及很多的选择与淘汰,所以你的问题就变成说,关晓荣为什么把那一段放进影片,因为我可以把它切掉。我的回应就是,在纪实工作中,平面摄影也好,纪录片也好,我不作兴或者是我反对躲在一个好像我不存在的位置。我赞成——关晓荣你站在哪里拍这部片子,你要告诉我,是你在拍片,是你在说这个故事,你有你的局限。这是我要进入的一个理由,这种进入所带来的东西可能可以任人解读。但是这个很有意思。因为镜头对他们来说是一个异质的东西,他们非常敏感,所以我感觉到里面有比较有丰富的讯息,也包括我作为拍摄者的尴尬,这个达悟族的弟兄怎么那么直白。但是在镜头里面你看不到他指涉的这一群人,包括我在内,好几个拍片的队伍。

搜狐文化:当时进入兰屿的摄影队伍那么多吗?

关晓荣:至少有两个队伍,大概有四五个人。但是我很开心,我为什么一定要用那个片段?就是我要跟看片的人对话,因为我在,所有的事情都跟我有关,我不能说这都是他们的事。所以我觉得它是一种尴尬,也是尴尬之余的一种自我幽默。

搜狐文化:《国境边陲》还呈现了达悟族的造船文化遭遇现代化冲击的境况,造大船的已经很少,大多用机器船。那么矛盾之处在于,扛着现代机器的您处于什么位置,在拍海面渔船的时候,您是坐在大船上还是机器船上?

关晓荣:我们租了一条工作船,摄影的人员和器材全部在船上面。有一个镜头我特别喜欢,我要剪进去,是为了暴露我在场,是我在决定拍什么。这个镜头就是从我们的工作船上面跳下海的一个老人家。但你看不到那个船。包括后来他们把鱼捞上来,回航歌唱。那个时候我有一个决定,我要排除掉工作船的马达噪音,所以拍摄的方法是,我先观察他们是怎样作业的,什么时候会到哪个位置,然后就交待船上的摄影师,到那个定位的时候我是准备要运镜的,我只告诉船长你帮我开到那个定位,就把引擎关掉。所以你可以回忆那个镜头,是没有机器船的噪音的。

然后他们的渔船慢慢经过镜头,往海岸划过去。那个是我设计的,而且不能够错过,我不能让两条船回去重划一次。因为我工作的理念不允许我去做那样一种干扰性的、权力介入的安排,所以我只有一次机会。影片的叙事有那一段完整的没有噪音的镜头就够了,我就觉得可以放进去。这个东西是导演在现场的一种抉择。

搜狐文化:在兰屿的拍摄好像有一条比较长的时间轴,经历了两个十年、三个结点。最早是1987年,您进入兰屿完成纪实摄影报告,后来1997年回去,拍摄了纪录片《国境边陲》,但是到了2007年这部纪录片才正式发行。这中间经历了一个漫长的过程,是出于什么原因?

关晓荣:当时1997年拍摄的时候是由侯孝贤电影工作室制片,那部片是用16厘米的影片拍摄下来的,它的制作成本相对比较高,剪接完了以后,侯导就说,老关,没钱了。所以后来胶卷部分的后制作,其实我们都没做,因为没有钱了。所以你现在看的那个版本,全是那个母带的剪辑,目前我们能够保存的也只有那个。关于底片,我曾经回侯导的公司去找,也没找到。大概的经过就是这样的,有比较现实的财务上的困难,所以就有这样的波折。

搜狐文化:关于兰屿的平面拍摄和纪录片之间隔了十年,为什么十年之后又回头去拍这样一部纪录片?

关晓荣:因为我的第一部纪录片《我们为什么不歌唱》(1995)也是侯导公司制片,那我后来想,在兰屿反正还有条件拍,就继续下去。到了《冰与雪》(2014),就完全就跟侯导那边没有关系,而且它的成本相对比较低,当时它也是景美人权博物馆为外制作的一个案子,好像有一百万台币出头的预算。

搜狐文化:您和侯导以及他的电影工作室是怎样一种渊源?

关晓荣:其实没有什么,很单纯。我跟侯孝贤在台湾的艺术专校是同学,我们是因为一块打架认识的,他是念影视的,我是念美术设计的,因为个性相投嘛,大家就玩在一块。后来他问,老关你有没有兴趣扛摄影机?我说我试试看。就这样子开始了一段纪录片生产的因缘。

也曾焦虑,或将走向寂寞,仍想去理解某种冷淡

搜狐文化:当时您的纪录片除了介入社会运动之外,在美学方面,跟台湾新浪潮电影有一定关系吗?

关晓荣:没有。所以我现在回头看,包括早期有朋友看完了《我们为什么不歌唱》的反应,老关你那个镜头很呆板。因为电影摄影机没有一个自动对焦的装置,我又没有一个基本的摄影队伍,没有负责跟焦的,我就单枪匹马。所以那个时候一块工作的弟兄们都会笑我,底片冲印出来以后到后制公司去看片子的时候,他们会说,哎哟老关又有他的焦虑。我最焦虑的事情就是有没有准确的焦距,因为连焦距都对不准,那个片段基本就很难用。所以老关又有“焦”虑,技术上的“焦”虑。

搜狐文化:《冰与雪》是2014年完成,在台湾那边有公映吗?

关晓荣:公映了一次。因为在院线上租场地,单是放一场,三个钟头大概就要三万块钱台币,可是组织上根本没有这个财力,所以只能够放一场,就结束了。所以像昨天李道明谈的都是台湾市场化的纪录片。那我本来想提出我们这个是完全非市场化,有点不搭的,但是后来时间仓促我也就没提了。

搜狐文化:那您怎么看待这个市场化的问题?您会比较拒绝?

关晓荣:也不是拒绝。而是说市场化就涉及把艺术商品化,因为是市场构造的一种流通。当然我也不排斥,问题是说我们有多少能力。就像刚才举的例子,你如果自己出钱去放一部片子,三个小时,包括Q&A,就三万块钱台币,老同学这个组织(按:政治受难人互助会)根本没有这个财力,这个并不等于我抗拒市场化,而是说我们市场化的条件太过于薄弱。另外一个方面就是目前所谓的政治正确,这样的东西基本上是被市场忽视的,所以你如果有能力自己砸钱,我可以帮。但是你要我协助你放映,那门都没有,因为没有票房支撑。它必须要生存。

搜狐文化:您刚刚谈到,因为所谓的政治正确,这样一些片子是被市场忽略的。

关晓荣:因为市场化里头涉及置入性行销,比方说某个资本家,某个大公司,或者民进党,我支持你什么,我就给你投资嘛。他们有雄厚的资本,相对来讲,他的投资会有回收。其实置入性行销就是炒作嘛,明明它的历史意义没有到位,但是可以通过炒作,这个票房其实是可疑的。

搜狐文化:《国境边陲》在兰屿放映,引起的反应是不是更强烈一些?

关晓荣:我自己直接的接触比较少。郭建平昨天才跟我讲,这一次在朗岛村放映片子,基本上来的观众反应蛮热烈的,但是有两种反应。年纪大一点的对于自己民族的生产劳动有一种自豪感,可是比较年轻的其实有一种失落感,虽然他们的民族身份是达悟族,但好像跟这个片子里的长辈有断裂,他们会产生一种迷惘。

搜狐文化:因为这个片子是1997年的,到现在确实也有很大的代际差异。您现在还回兰屿了解新一代的情况吗?

关晓荣:两个礼拜前刚过去。有一点沉重。但是我觉得这个沉重也不应该扮演指导兰屿的一个角色。他们现在夏天嘛,有很多的观光民宿,包括他们传统的船都已经允许外来的女性观光客上去。这个冲击很大,当时我一下也没把握,需要时间沉淀。我有访问到年轻一代的女性,她们给我的回应是说,要学习不可抗拒的潮流,她是自己开了一个小店,做观光客的生意,我觉得这个是正当的,因为她除了去适应也别无他途了。但问题是,你要谈大的课题像什么文化的式微,那个好像每个人都使不上力气,因为个人的力量太微小了。

搜狐文化:在您看来,台湾社会的青年群体对于这样一些话题的接受度是怎样的?大陆的情况基本上是政治话题娱乐化,娱乐话题也被政治化。沉重严肃的政治话题,在年轻一代中少见理性的思考。

关晓荣:这个我比较没有条件去给你回应,我跟年轻的一代其实有一些隔阂,所以不能够随便说。但是如果是针对你说的代际的差异来讲,它会把我推向一种比较寂寞的境况,好像连跟年轻人说说话的桥梁也出现一些裂痕。我不会怪罪年轻一代的这种冷漠或者泡沫化的东西。因为我不是很了解年轻一代核心的精神困扰或者精神难题是什么,所以我没有办法仓促地回答。只能说对于我这个老一辈来讲,会有越来越寂寞的状况,但是我也并不害怕。如果有对话的机会出现,我也会把握住。

搜狐文化:当年那种左派理想在今天的话语体系里……

关晓荣:非常边缘化。你会被讥笑,你还在相信革命吗?或者说被封存了,被档案化了。

搜狐文化:您昨天也提到,曾把《冰与血》这部片子带到大陆,但统战部反应比较冷淡。刚好今年陈明忠回忆录的简体中文版在大陆出版,据媒体报道,陈明忠在北京的行程,统战部是给安排得满满当当。这之间好像有很大差距?

关晓荣:那我只能够比较侧面地回答。因为陈明忠跟统战部之间的关系,恐怕你也了解一点。基本上就是两岸分裂以后,对于老左派陈明忠、林书扬他们,中共党中央觉得需要照顾一下牺牲者,不过这种照顾是比较不谈历史、不谈政治的。我所知道的,不一定很准确,陈明忠他们那一代早期是由统战部来接待,可是晚近,我听说的是,陈明忠曾经有一次很不高兴,来大陆的时候不是统战部在接待,而是台办。两岸关系的处理从统战部转到台办,这个跟改革开放以后的权力部署有关系,但是我这方面的知识很浅薄,所以不能够做什么评论,我只能够描述我所知道的片面的事实。

《冰与血》这个片子也是因为过去50年代台湾政治受难人的脉络。党中央其实有一个窗口,就是台胞联谊会。我们那次之所以放片,是因为这个片子的基本是由劳动党,也就是台湾地区政治受难人互助会制作的。这个互助会和劳动党还有台湾劳动人权协会基本上是同一个组织,就是台湾老左派,因此他们跟台胞联谊会,跟统战部的关系其实是有历史脉络的。至于这个片子为什么会……我的意思是大家应该要想想这件事情,倒不是一个结论。我们在台胞联谊会北京总会有放映,反应也是很形式化。后来到统战部也没有放映,当时就请我们吃了一顿饭。

搜狐文化:连放映都没有?

关晓荣:没有,只是吃了一顿饭。那是我和跟我一块拍片的学生林稚霑一起准备的,后来也修改了那个版本,当时还不是现在看到的最后版本。那时候我们是有一种期待,因为有几个案子(按:台湾政治遇难者在大陆的家属)我们还想追踪,包括山东的、上海的,当然需要通过他们的渠道,获得一些资源的协助。当时我们吃完那顿饭要离开之前,才有机会把那个片子给他们,然后也没有放映,也没有后续。要提起这件事情,因为你们生长于不一样的年代,我们需要共同去思考,为什么会这个样子?而且不是说怪罪于统战部的冷淡,而是说这中间可能有一些历史上比较可以理解的因由在里头,那我想理解这个因由是什么。反而在社科院这边,在学术的场域,比较能够敞开来说说话。(采写:肖婉琦)

)

)

我来说两句排行榜