导语:贾行家的名字很容易让人想起崔健的那首歌,走在世间的一个“假行僧”,无所谓也不在乎,不停留也不走回头路。但这个名字印在浅灰色的书页上,旁边附着书名《尘土》,躁动的就静下来、凉下来了。这是我对贾行家以及他出版的第一本书《尘土》的第一印象。然后,一行行读下去,最初的印象被推翻,又一点一点找回来,许多更加复杂的认识也被糅杂进来,到最后,我有点不相信这是贾行家的第一本书。因为写得好,而我总觉得,好的东西藏不住。

《尘土》写“人”,写“世”,也写“游”,写贾行家耳闻的、偶遇的、离开的、想象的,写的是一种折射,世间的光落在他这儿,他又通过新的角度直直地把它再次投向世界,所以有人说他刻薄、冷嘲,或许也是因为少了柔和的迂回。就像他最初在网上所写的“他们”,短小精悍,短到让人觉得不安的地步。

这样说来,似乎贾行家是个愤世嫉俗的人,但他却说自己离愤怒越来越远了,他陈述自己的喜好,从年轻时的摇滚渐渐变成相声,再变成八卦,也许到最后就什么也不听了,那当然得是很后面的事了。他说自己在坚定地消极着,而这种消极,或许还需要一些努力,一点儿抉择。他离现在远一点,离记忆近一点,在回避的路上慢慢回应着。

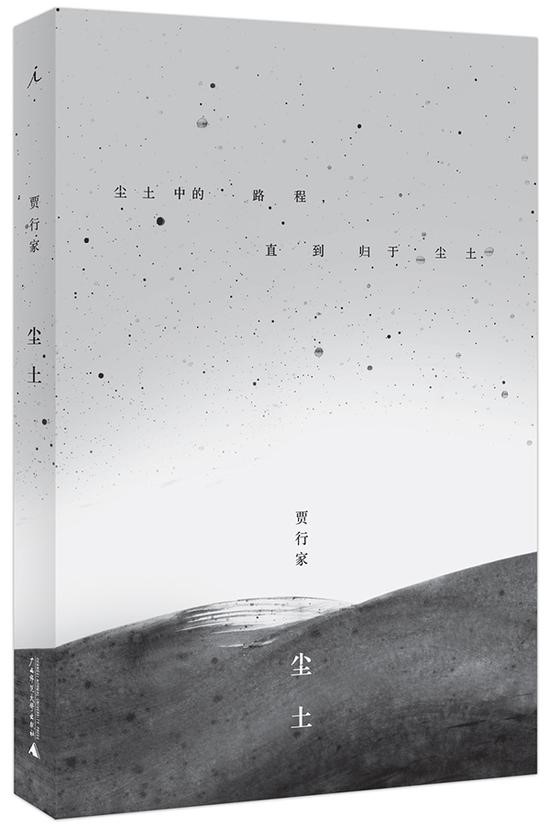

嘉宾介绍:贾行家,哈尔滨人,作家,著有散文集《尘土》(广西师范大学出版社)。

采写/孔孔

搜狐文化:我们年轻人对东北的想象最开始可能是从萧红那一辈留下的文字起,后来又是“共和国的长子”,再后来则显得有些疲惫、衰落,但仍旧有一种遥远的江湖气在里面,现在的东北在你眼中是什么样的?

贾行家:东北是挺大的区域,按照如今的区划习惯,是三省一区,情况近似中各有不同。比如黑龙江,在《禹贡》所说的“九州”之外,骑马民族是文明的闯入者,在那里的生活记述甚少,然后的人迹就是流放者和戍边的“站人”,据说有些人能获得“化外”的自由。后来的闯关东,在当时来看不是什么荣耀的历程。

在我们这个时代。“长子”一说,主要在于当时国家把经济中命脉的产业、企业摆布在这里,因为政治外交原因吧,“一张白纸好作画”。但这些东西是特定时期里高度集中的权力干预所致,从东北来看,是平白无故获得的,不是本地人利用当地的资源一点儿点儿建立出来的。那么,后来它失去了就特别合理。我一直觉得东北不是衰败,而是在不断市场化中获得了正常的结果,没有什么意外和遗憾。

“江湖气”是个挺准确的印象,当然我们可能对它的理解不同。刚才说的东北的历程,都说明一个问题,它没机会形成广义上的文化,社会不是很完整和成熟。各种经历的人突然来这里讨生活,地广人稀,于是向下看齐。价值观念和礼教体系都一鳞半爪,只有官方体系灌输得相对完整,但那又是最需要文化来矫正的。就民间体验而言,是个彻底乱道的江湖,所谓江湖气,是劣质的、边缘化的文化和准则。比如,东北人自诩中的“讲义气”,精于局部计算却缺乏远见,有建设熟人社会的技巧却不管理风险,质量比较低,常被讥笑为“头脑简单”或“说大话使小钱”,没有形成用规则和信誉节省成本的共识。可能到处都有这个现象,但东北更严重更突出。它现在的种种处境,都是偏远落后地区所应有的处境。

搜狐文化:《尘土》分三部分,“人”、“世”、“游”,这三者的关系是什么?

贾行家:家胜(《尘土》的责编)把我打捞出来以后,我也不知道这些年瞎写的东西,哪些是能勉强拿给别人看的。选了这三部分的内容,是一点点儿商量出来的结果。“人”、“世”、“游”就是我临时想起罗大佑那句“来易来去难去,数十载的人世游”——祝愿他没有被下架,不,该祝愿的是我们吧。有的是记我静止的观察,“人”是和我的生命彼此经过的生命,“游”的那些地方是我一晃而过的。每个人生活中都是这些元素,彼此互为过客。

从关系上说,我觉得最内在的联系,就是情绪上的相近。都仅仅是我以自己的感官接触、自己的智力和经验去衡量之后的印象。可以说,是一回事儿。只是从不同的视角或者说焦距,在不同的速度里记述世间的一些事情而已。

很抱歉,写得很粗糙和浅薄。但是也没办法,目前只能拿出这样的东西给各位看。

搜狐文化:“人”一个部分构成了一幅独立的图景,几乎表达了一个时代,你为什么愿意去写这些人?写的时候,是一种什么样的情感?

贾行家:我前一段时间翻《木心谈木心》,很有意思,他认真地教听讲的人该怎么答问题,意思是有些问题要老实,有些不要那么老实。这在他来看,可能是个需要不那么老实的问题。可他是极端聪明的人,是职业的审美者和创作者,我这种笨蛋,光是老实就已经筋疲力尽了,所以我还是要说老实话:写家谱,是中国人的爱好。但是咱们多数的家谱,就是画个家族树,和历史显贵攀扯攀扯,和相声《报菜名》一样。我写家里人,私心仍然是不想忘记他们,害怕他们消失。但也清楚,一个名姓是没有意义的,宗族文化,至少在北方,差不多摧毁了,能传递的东西,有形无形的都不多。真正的考虑还是因为最熟悉他们的生活。然而,从另一个角度来说,我根本不明白他们。一方面,可能很多人都有这个经验,每代人之间,可以交付除了心事以外的一切。父母割一个肾给你、把所有的积蓄给你买房是不眨眼的,但是你不知道他想的是什么、常常感受不到他真切的情感表露。我以为,我简易地表达了一些敬意,但是背后潜伏了很多遗憾,替他们感到生命的遗憾。另一方面,我们也并不迫切地想要了解自己的父母、先辈,乃至邻人,就好像自己还不够孤独一样。

搜狐文化:这些已经消失的人,包括你笔下的已经消失的哈尔滨,是否其实是你对这个的世界的某种理想或者审美?

贾行家:我写到的人,是平凡到乃至“乏味”的人,虽然我不怎么崇拜英雄和向往历险,但他们的生活,在我看来也够不上理想,他们中的多数人生充满了遗憾和失落,可以说组合起来是时代性的遗憾和失落,所以还是别组合了。他们的生活是个不得不接受的结果,相比之下,如今的生活,离理想略近了一些,有机会做很多他们没机会做的尝试。

消失的哈尔滨,也许因为那时年纪小,确实有情感上的眷恋。不过也是该消失的,我们怎么可能理解俄国人的建筑和生活,根本就没有保留它们的资格。我的遗憾是从小误以为这些不是什么起眼的东西,能被放过,但是估计错了。

搜狐文化:记忆对你的写作来说意味着什么?

贾行家:我的想象力、知识结构和思想都不怎么凑手,感情又不真挚热烈,所以记忆对我的意义就挺大的。对一个东西的判断、怎么描述,只能拿到记忆里去比较,通过记忆整理起来。对我的意义,估计和尖下巴乳沟对有些女演员的意义差不多:没啥别的了,就有点儿这个,您凑合着看吧。

搜狐文化:你常常会提到“常识”,它看起来其实很基本,但在你的文字中很多人都没有,你认为“常识”是怎么失去的呢?

贾行家:更大的可能是我们一直就没有过,你可以帮我回忆,我们在哪个历史时期,曾经是普遍有常识或者说向往常识的?

至今,常规的学校教育,好像也不大教这个,它会教二年级的小学生一个池子、开水龙头多长时间灌满了、拔了塞子多长时间放光了水以及如何不用代数去计算它,就是梁左姜昆相声里说的,但究竟为什么只教这个,我不敢讨论,这是另一种常识——所谓生存常识。好在,我们起码可以把科学作为一个原点,尽管也不怎么认真执行它。也许,这真的是个缓慢而急不得的过程。我不知道,“常识普及情况越来越好”是当真如此,还仅仅是美好愿望。

搜狐文化:你怎么看待“恶”?什么对你来说是“恶”的?

贾行家:常说的一类,是存在于人的本性中的,和各种身体因素一样。有的人天赋异禀,据说是脑结构原因,生来就没有同情心,对他人的痛苦无动于衷。人作为社会化的、掌握了一定技术的动物,能干预或者限制它,是文明的标志和保证。诱发甚至放大它,制造一个情景,挑动一个甚至一群人本性中的残忍、冷漠、盲目和利己,是一种比较高端的邪恶,也是进化出来的智力——没有常识的人群,当然更好操纵一些。

放到一个更大的刻度里,可能恶就显示为无奈了,真正决定它的走向的是人无法理解和掌控的一些规则。我眼中或公认的为恶者,精神体验完全可能是单纯、虔诚、充满理想乐趣的,真是让人无话可说。

搜狐文化:你在书中说你现在越来越少愤怒了,愤怒的减少是一件好事吗?它有让你失去什么吗?

贾行家:我过去的愤怒,自己总结出自于自卑的无可奈何,对一些事情不肯去理解。或许,可以视作是一种缺乏精神上的教养。前一段时间看一条微博,说为什么英国影视音乐里很少有“治愈系”这一类,我理解,他们精神教养好一些,“治愈系”治什么?焦虑和愤怒呗。

现在的不愤怒,也不是有了办法或增进了多少理解,就是单纯地从生活上尽量屏蔽,不拿自己不该负责或没有办法的事情在精神上折磨自己,现在,连空气都在折磨我了,何必还要壮大这个队伍?

愤怒和很多通常认为是美好的情绪都相通,不愤怒,和那部分美好情绪也有了隔阂。这是件无可奈何的事儿,但我不会为了保持年轻和热泪盈眶去自寻愤怒,我又不是咖啡馆里那些激情澎湃的创业者。

搜狐文化:很多人问过你关于死亡的问题,你似乎和史铁生先生一样,坦然多过于恐惧,但很多人可能最为害怕的就是死亡,你人生中有对什么感到非常恐惧吗?

贾行家:史铁生先生对生命的理解厚重,所以对死亡也坦荡,或者,是因为对死亡的观察深沉而对生命宽容。一个人没有经历过史铁生的生,就未必能和他一样理解死。我完全不能比较,我是个没有什么福分和噩运的人,也没什么值得一提的心灵体验。

这好像是个不可说的话题,其实不是。人必然要问这些问题,趁着自己健康、思想放松的时候不想而非要等快被它抓住的时候慌张地想,才是不明智。科学和宗教之间,有一个广阔地带,这个问题就属于这个广阔地带。罗素说,这个地带就是哲学。哲学的意义是,它讨论的是不能通过语言作为明确答案的问题,“非常名”,没有一个固定的结果,又不像宗教那么自信到近乎傲慢,它的意义是帮助人在茫然下依旧获得坦然。

我看上去无所谓,不是因为我有智慧和答案。恐惧是个类似琴弦一样的感情,越是爱欲旺盛,越是在同一个层次上翻来覆去的想,就把它绷得越紧。我看起来绷得不是很紧,主要是因为生命力不旺盛、爱欲不旺盛,我要是草原上的动物,根本没有资格延续自己的基因。

我恐惧的东西,和自己有关的,是假如遇到一个变局,该如何继续尽世俗责任,照顾家人。这是多数中国人的焦虑吧?那么把这个变局放大,所有的生活经验准则全部被打得粉碎,残忍和愚蠢又一次被释放出来,甚至拿着热兵器,该怎么办呢?好像是我杞人忧天,其实谁也不知道离那个局面有多近。我真是很奇怪那些敲着键盘鼓吹对某国某地发动什么战争的人:你真就剩下一条烂命了么,至少你不还有台电脑么?

搜狐文化:很多人提到你会说你是“隐身的”,只见文字不见人,现在这种情况有被打破吗?

贾行家:最近几个月已经不是“不见人”了,被见到我自己都烦自己了,何况别人呢。不过按照我的估计,很快就会被忘记。谢谢大家尽快忘记我。

搜狐文化:你的语言很有特点,不太好读,节奏感强,而且与一些现代作家相比,西化的感觉弱很多,你心中有好的语言的范本吗?或者说,你觉得好的语言是什么样的?

贾行家:我也有个模仿外国作家译本说话的时期,但是好像早晚要学着应付手里的中文。如果仅仅是记叙抒发感受或讲故事,那么语言怎么强调都不过分,故事、情绪、思想,都和语言呈现一样的光泽形态。中文作者,总得像木匠一样,低下头琢磨手里的锛凿斧锯,看看刚才吊的那根线已经歪到哪里去了。我自己一写,才知道中国近代作家真不容易,才想改改爱只当读者时挖苦作者的毛病。

文言是中国古代过于发达的一件东西,书面的白话可以认为在宋代成型,但是没有成熟载体。古人的语感成熟到病态,古文的感觉就像是完全没有时间概念的人做出来的工艺品。相应的,现代的白话就有多么不完整、不成熟。于是很多作者去模仿过去的腔调,就像另一些人模仿外国作家中译本的腔调。文字的面貌,是情绪思想文化的面貌,去模仿经验和思想上没有血脉的东西,没开始就败了。所以,我一直感到很痛苦,我对自己每句话的语音是什么状态都没概念。

我作为语言的使用者报告点儿体会。现在我们的语言遗迹,可以看到两次大规模的改造,或者说是“源流”。一是官方语言,草创时期比五四语言生猛独断,但气氛还共通,看当时的一些“露布”就能感觉到。后来天下只剩一种腔调一个声音。一是如今的网络语言,一个没什么意思的词儿可以瞬间从所有人嘴里听到。我个人感觉是,语言的流行沿着理解力的最小阻力,所以这些词或语法,大多很糟。但是语言的所有者是大众,习非成是,我的喜欢或不喜欢完全没有价值。我只是说,作为一个写作者,中文状况就是这样:它自身不完满,同时外来侵扰很严重,朝来寒雨晚来风。

谁是好的语言、谁不是好的语言,我已经不敢再瞎白话了。中文作者都是自助的,都很孤独地寻找自己的说法方式。用力方法上,有的偏重于个人的性格风格,但是容易入魔道不成反为笑柄。有的是集约削减成一种尺度。非常崎岖,又不知道什么时候是适度,所谓适度,只是离我们的审美最近而已。

我幻想过一种当代白话文的理想状态:内部的肌理符合现代审美,理性和常识健全,逻辑贯通,有思辨的快感,从而具有建筑般的结构美感;形式上能接续千年中文的美好神采,读起来动听,各个声调抑扬顿挫,长句利落,短句干净,句子间顾盼生动。

这个理想状态是从中文阅读中遗憾里想象出来的,许多阅读:口味是陈旧的、结构意象混乱、观念浑浊,读来全是翻译腔的长句,而且是最差的翻译体。

搜狐文化:除了写作,还喜欢什么?

贾行家:爱玩街机游戏、大型单机游戏而不敢玩,花费时间太长,强调一下,不是网游手游,因为我觉得是两种游戏态度。

还差点儿想以弹吉他教吉他为业。

不听摇滚乐以后,曾经很爱听听相声,到了连云字辈年轻名家都能自称说得是相声的时候,就不敢再听了,现在爱听爱传各种八卦。

说两个不爱的:不以任何理由观看任何电子竞技以外的体育运动。绝对不看国内大导演、大明星拍的电影,比起票钱更舍不得那种被冒犯后的无奈沮丧,应该把这种体验留给不得不面对的窗口办事人员。

搜狐文化:现在主要在写什么?

贾行家:过去在网易微博写的《他们》,可能4月份在理想国以《潦草》(暂定,在想更好的名字)为名出整理修改后的全本,主要目的是为了摆脱它。如果您富足到前俩月连罗尔都给钱了的地步——别不好意思,说明您善良,那不妨也胡乱买一本,反正都是上当。这是已经做完的事儿。

现在也在想下面该写什么,我的牛是这么吹的:是好是歹,我不知道也没把握,但想贡献点儿真实的人生态度。

采写/孔孔