如果不是生在巴黎,至少也要死在巴黎;如果没有死在巴黎,最好也能埋在巴黎。

清明时节,祭奠亡灵。在西方,并不认为在墓地行走甚至游逛,是对死者的不尊重,尤其是在埋葬了多位伟大灵魂的巴黎,很多旅人将探访墓园看做游览巴黎必做之事。

有一位名为缪咏华的知名台湾译者,写了本名为《巴黎文学散步地图》的书,在这本书中,她带我们走访了巴黎四座静谧的美丽墓园:蒙马特墓园、蒙巴纳斯墓园、拉榭思墓园以及先贤祠,追忆了长眠于巴黎的八十七个伟大灵魂。

《巴黎文学散步地图》

我们特别摘录了书中的部分内容,一同在“线上”徜徉墓园,进入那些我们来不及参与的年代。

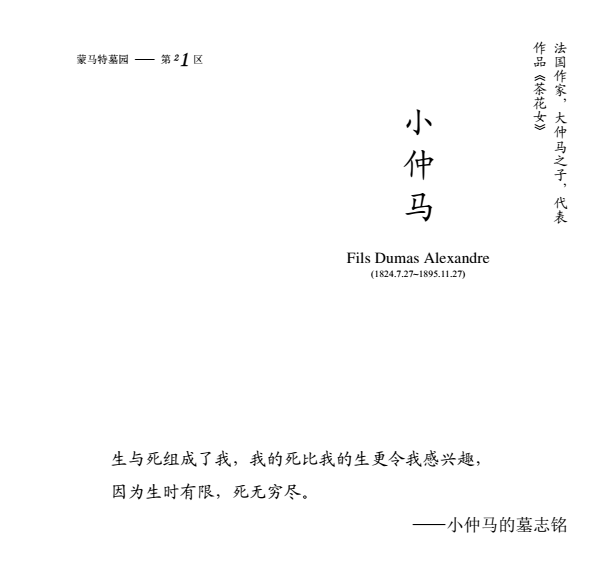

大仲马在一八五四年出版的《漫谈》中提到,他曾问小仲马:“你对玛丽的爱不是爱情的爱吧?”小仲马回道:“我对她的爱是怜悯的爱。”

小仲马

这位玛丽,是当时巴黎的“社交女王”,她早年四处流量,后来学会了社交女郎的一切技能。在玛丽过世后,当时尚未满二十岁的小仲马曾重返玛丽香闺,睹物思情,连夜写下一首相当感人的诗。他将该诗抄录给大仲马看,并说道:“玛丽这一生可以好好写本书了。”

小仲马长眠之处,距离茶花女只不过百米之遥

从这首可说是《茶花女》前身的叙事长诗中,已可看出日后小说的雏形:

我俩闹翻了,为了什么?

不知。不知何故......出于怀疑这未曾有过的情爱

而,今日后悔莫及,离开了您的我

不该离您而去,我决心归来

夫人,我曾写信告知会来此地

但望一回来就可得到您的原谅

只因我深感亏欠,满怀歉意

我最终的爱是我首选的探访对象

长期未归后的我急忙奔赴

只见您绣窗紧闭,大门上了栓

他们告诉我说有堵新坟

将永远遮掩住我深爱过的容颜

有人冷漠以告,说您临终前

历经四个月的苦痛折磨

满怀的希望不过昙花一现

就成了命运女神之嘲弄戏说

我沉重地弯下了腰,放眼一望

小仲马坟前的大理石卧像,是勒内·圣马尔索的作品。

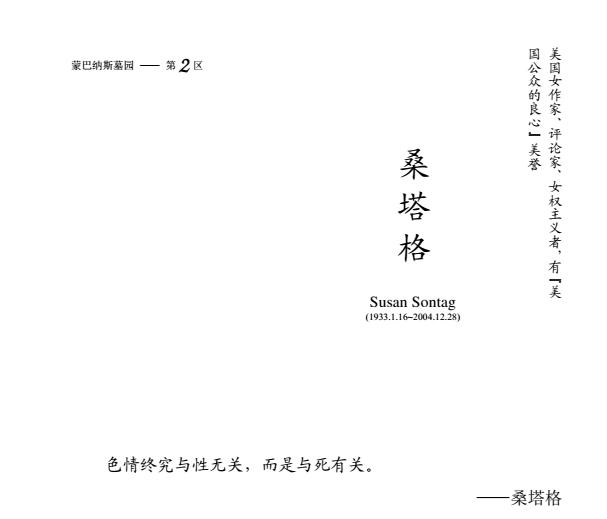

二〇〇四年十二月二十八日,印度洋海啸后两天,二十几万人失去了宝贵的生命,而美国公众则失去了他们的“良心”——桑塔格。三十多年来,她进行过无数次的化疗,力抗乳癌和子宫癌,最后终因急性骨髓性白血病而离开人世。

桑塔格

桑塔格的写作领域广泛,著作主要有《反对阐释》《论摄影》《疾病的隐喻》及小说《火山情人》;二〇〇〇 年,历史小说《在美国》获得美国国家图书奖。她的行事风格也颇受争议,与美国著名的女摄影师安妮·莱博维茨有一段长达二十几年的同性恋情。

桑塔格曾说:“我只是住在一艘叫曼哈顿的小船上,刚好停泊在美国大陆罢了。”她的独生子瑞夫选了桑塔格曾工作过的巴黎作为她的长眠之地。躺在蒙巴纳斯墓园中的她,成了波伏娃和贝克特的邻居。下葬那天,陪她走过最后一程的作家相当多,包括鲁西迪、麦克尤恩。瑞夫在桑塔格棺木上摆上一枝长茎玫瑰后,不发一语,旋即离去。

“全美最聪明的女人”,长眠于法国。

杜拉斯在逝世前几晚,跟扬(她的同性恋小男友)有一场最后的温存或真正诀别。扬·安德烈亚在《这份爱》第一百四十三页写道:

“我现在相信真正的诀别并非在二月二十九日那天,不,我认为是更早的几天前,那时您还算稳定,脆弱,我们还没办法想到这结束来得这么快,已这么接近。那是一个夜晚,夜很深了。

我坐在您的床边。您躺着。我们说话。您说话。我已不知道您说些什么。然后您爱抚我的手臂、我的肩膀,还有脸。好几次。

杜拉斯永眠之处,每次到巴黎,’我一定会来看你

我并不讶异。您有好一段时间都一直对我那么做。那夜,令我感到惊讶的是您爱抚我的力气。脸。那不是爱抚,不,好像您的手想将我的脸捏出形状,好像您在揣摩好使轮廓突出,好像您想看看这张脸的重量,无论如何都要做出它来。您弄痛我了,而且我告诉您,我说我将有一张扭曲的脸。您不回答我。您看起来好像在说,他又来了,他又什么也不懂了。您继续摩擦我的脸,用您的手这么做,精确计算着头部重量的某些东西,您已记得我,不会把我掉了,不会把您掉了,一起在这张脸中,您和我,我,因为既然是我在这儿,而不是别人,这也可能是别人,但现在却不是,是我而世上没有别人。就是这样。我任您摆布。您摩擦我的脸愈来愈快,好像您在洗它似的,好像您用海绵擦似的,一个被揉捏的面团,我任您处置,然后您停了。疲倦,应该是。”

杜拉斯

这段细腻、真诚且直接的描写令人落泪。濒临死亡的强韧生命力与对小情人的爱意与不舍。她那雕塑家的双手在他脸上仔细揣摩、细心斟酌,她在他脸上来回用力摩擦、恣意蹂躏,就是最狂野的一幕爱戏。名作家的爱抚比她所有的文字更有创造力,尔后用尽全部生命的气力去粗暴地爱上一回.......然后......无力地......死去。

多愁善感、观察入微的普鲁斯特天生体质虚弱,九岁时闹的一场气喘几乎夺走了他的小命。他对很多东西都过敏,灰尘、香水、烟、花、花粉、潮湿、寒冷,甚至连情绪波动都可能引发气喘。一八八二年到一九〇〇年间,他的气喘病就发作过好几次,而且多半是心理因素。他的气喘病在夜里比较不严重,养成了他晨昏颠倒的生活习惯。从一九一三年起就担任他管家的塞莱斯特·阿尔巴雷在《普鲁斯特先生》一书中就提到,她首先得适应普鲁斯特白天休息、晚上写作的习惯。

普鲁斯特因肺炎而与世长辞,葬于家族墓穴。他的墓曾因邻近墓碑被恶意破坏而遭到波及,现有的墓是后来重建的。

不仅如此,普鲁斯特很少下床,每天都睡到约下午四点才醒。这时塞莱斯特就得先端上牛奶咖啡及可颂面包到他床头(这是他 “唯二”吃的东西),同时送上热水袋,开始烟熏疗法。普鲁斯特如果有约会的话会出门稍稍拜会一下,不然就在家写信、打电话以及聊天。冬天睡觉时他会穿上好几层衣服,把自己包得紧紧的,甚至就连夏天睡觉时也穿戴毛衣、围巾、长袜、手套和睡帽。他对自己的气喘很神经质,洗个澡也要换二十来条毛巾,不让身体接触到湿毛巾。

左图:普鲁斯特的手稿。普式写作风格绵密冗长,念起来几乎快要令人断气,最长的一个句子长达四百一十四个词,翻译成中文的话可能近千字。

右图:普鲁斯特就是在这张不起眼的黄铜制小床上,穿着好几层毛衣,一字一字追忆起上百万字的似水年华。从一九○七年到一九一九年,他大都待在叔父位于巴黎奥斯曼大道的公寓里,卧房的墙壁和天花板镶嵌着软木板,蓝色的长窗帘鲜少拉开,房里永远弥漫着一股熏香烟气,以舒缓他的气喘毛病。后来这间公寓卖给银行,普鲁斯特的房间则重现在卡尔纳瓦莱博物馆。地址:102, Boulevard Haussmann,地铁 St. Augustin Musée Carnavalet, 23, rue de Sévigné,地铁 St. Paul

到了一九一二年,他几乎整天都待在床上,靠着兴奋剂与镇定剂维持生活。一九二二年,他开始出现尿毒症、眩晕、说话困难等症状,还染上了支气管炎,因为没有好好医治,支气管炎恶化成肺炎,终告不治。

普鲁斯特

普鲁斯特辞世前一晚还工作到深夜;据说过世当天,还派司机去丽兹酒店买他最喜欢的冰啤酒。那天他精神错乱,说看到穿黑衣的胖女人在追他。他的医生弟弟罗伯前来帮他拔罐放血,希望他能退烧,但并未奏效。神父穆尼耶来到床边帮他祷告,不久,普鲁斯特便撒手人寰。随后家属召来摄影家曼·雷,为他拍下遗照。

王尔德生于爱尔兰的都柏林,潦倒一生却恃才自傲,他曾说:“你想知道我一生的这出大戏吗?那就是,我过日子是凭天才,而写文章只是凭本事。”

王尔德

王尔德不是个多产作家,他写童话,也写幽默讽刺的戏剧,当时的英国人对王尔德特立独行的作风鄙夷又排斥。关于王尔德的死因,因为他的同性恋倾向而被怀疑为梅毒,但此说已遭推翻。正式的死因应是中耳发炎引起的脑膜炎。

王尔德诗集《斯芬克斯》于一八九四年出版,著名雕刻家爱波斯坦便将王尔德的墓雕成一座小小的狮身人面像,王尔德面朝前方,面容则依他弥留时的线条刻画。

王尔德享年四十六岁。过世前他穷困潦倒、债台高筑,寄宿在巴黎河左岸的小旅馆中。临终前几天,在写给一位女性朋友的信中还提到:“我跟我的壁纸拼了,非它死便我亡。”

时光移转,王尔德栖身的这间小破旅馆,如今摇身一变成了四星级的豪华酒店,害人不能随意得其门而入。当初王尔德拼死力抗的壁纸,则比王尔德多撑了一百年,终于在王尔德过世一百周年当天给换了下来。

造型特殊的王尔德之墓,因电影《巴黎,我爱你》中韦斯·克雷文导的那段“拉雪兹墓园”而再度引起瞩目。

左图:“尊重对王尔德的回忆,勿损坏此墓。此墓受历史古迹法保护,并于一九九二年修复。”右图:墓上印着成千上万来自全球的红唇,这是拉雪兹一绝。

电影《巴黎,我爱你》中“拉雪兹墓园”那段,讲的就是一对新婚夫妇因王尔德墓上的唇印而吵架,后来又因王尔德的诗句而复合。图为电影剧照。

▍以上文章语句,部分来自《巴黎文学散步地图(下)》

巴黎文学散步地图(上下两册装)赠明信片

缪咏华 /著

中信出版社