《珍物》一书,邀请了当代中国文艺界二十个领域一百位富有个性和卓有成就的代表人物,回望生命中最重要的记忆与物件,讲述此物与“我之为我”的独特故事,呈现来自生活的馈赠与生命的印记。

他们心目中的珍物,是一场人生,一段创作历程 ,一个灵感的触发,一项事业的起点,汇聚在此,无 形中也记录了中国文艺的来之路与无限的方向,生动真实地呈现当代中国文艺景象。通过关照“人”与“ 物”的生命联系,在充斥着“消费”与“丢弃”的时 代,重拾并振作“惜物惜情”的美好传统。

今天将与大家分享的,是收录于此书中的,“99读书人”的创始人黄育海先生的“珍物”故事。

雪茄

黄育海

出版人

如果有谁跟我谈话或聊天超过十分钟,他大概就会讨厌我,因为我会忍不住点起一支雪茄,否则,我会感觉交谈似乎难以进行下去。我曾经抽过二十多年纸烟,却从未上瘾,说不抽就可以不抽。但自从抽上雪茄后,情况就完全不同了。

记得第一次抽雪茄还是在黄永玉家,大约是在一九九九年,我的朋友李辉和应红夫妇带我去京郊黄先生府上拜访。那天,黄先生招待我们吃晚饭。他家的厨师据说是特地从湘西老家请来的,因此我们吃了一顿相当地道的湘西菜,也许是记忆中我吃过的最好的一顿湖南菜。酒足饭饱之后,黄先生郑重其事地捧出一个雪茄盒,拿出两支雪茄,他自己点上一支,另一支就递给了我。尽管是第一次抽,我却几乎立刻就喜欢上了它。雪茄的味道醇厚而浓烈,特别过瘾。一边享用着上好的雪茄,一边聆听着大师的妙谈,这真是一种无法形容的享受。不抽烟的李辉大概永远也体会不到这种快乐。

从此以后,我就对雪茄上了瘾。这里面还有一个原因,就是我发现国外出版圈里的老板,只要是男性,几乎没有人不抽雪茄。有一次,在法兰克福,英国企鹅出版集团总裁兼CEO约翰· 马金森先生请我和一位埃及出版社社长以及一位印度出版社社长共进晚餐。德国的餐厅严格禁烟,马金森先生知道我有边喝酒边吸烟的习惯,便安慰我说等会带我去一个能过烟瘾的酒吧。晚餐过后,他果然把我们领去了位于Hessischer Hof酒店地下楼层的一个酒吧,那是法兰克福为数不多可以吸烟的酒吧之一。我们走进去后,发现里面已经挤满了人,连个座位都找不到,结果我们四个人就站在那里,一手端酒杯,一手拿雪茄,在烟雾腾腾的空间里,我感觉与这些国外同行的距离一下子拉近了。后来,马金森先生要约我见面时,常会问我有没有时间去北京或伦敦一起抽上一支雪茄?就是在一次次一起享用雪茄的过程中,马金森先生将他们公司最负盛名的企鹅经典书系授权我们在中国大陆出版。

在它的见证下,企鹅经典书系被引进到了国内。

另一位同道中人也是出版业内的重量级人物—— 英国安德鲁· 纳伯格版权代理公司的总裁安德鲁。我们每年至少要在一起抽上一次雪茄。有次他来上海,晚餐过后,我拿出了一盒精心准备的限量版古巴雪茄。安德鲁是位虔诚的教徒,当时正值耶稣受难日。安德鲁解释说他每年都会给自己立下个规矩,在复活节前一周,戒掉一项嗜好,以表明与耶稣共同受难之意。而那一年他选择要戒的正是雪茄。我问他真的不要了吗?他看了一眼那盒诱人的尤物,回答说,如果抽的是一支这么好的雪茄,上帝应该也会原谅他的。我常说我与安德鲁之间的信任与友谊是伴随着一次次吞云吐雾而滋生并巩固的,这当然只是笑谈,但安德鲁将他们代理的丹· 布朗、斯蒂芬· 金等重要作家授权给我们,雪茄多多少少也起过一些微妙的作用吧。

当然,中国作家里也不乏雪茄爱好者,毕飞宇就是其中之一。我们一起在法兰克福一家土耳其餐厅吃过一顿饭。选择去那里正是因为毕飞宇熟悉那是一家不禁烟的餐厅。我们兴冲冲地赶到后,惬意地一人点上了一支雪茄。可不一会儿,这家餐厅的其他客人居然就受不了了,餐厅的领班只好过来跟我们商量,说他们这儿虽然允许吸烟,但我俩的雪茄味道实在太大,所以希望我们能够暂停一会儿或少抽一点。另一回,毕飞宇来上海,我恰巧要去外地出差,跟他见不上面。于是,我挑了两支雪茄并替他剪好,请我的同事转交给他,让他在上海抽。毕飞宇大为感动,对我的同事说,一个男人送给另一个男人最好的礼物莫过于雪茄。自然,毕飞宇后来把他的书交给了我们出版。而对一家出版公司来说,一位作家交付出他的作品,其实也是最好的礼物。

我常常在想,也许我这一辈子也戒不掉雪茄。很抱歉,要请我许多不抽烟的朋友谅解。因为点起一支雪茄,谈论我心爱的出版事业,这对我来说,便是人生最好的一种境界。

(撰文:黄育海 | 摄影:祝君)

- End -

本文收录于上海译文出版社 出版的《珍物》一书

如需转载请洽出版社

上海译文微信号:stphbooks

▼

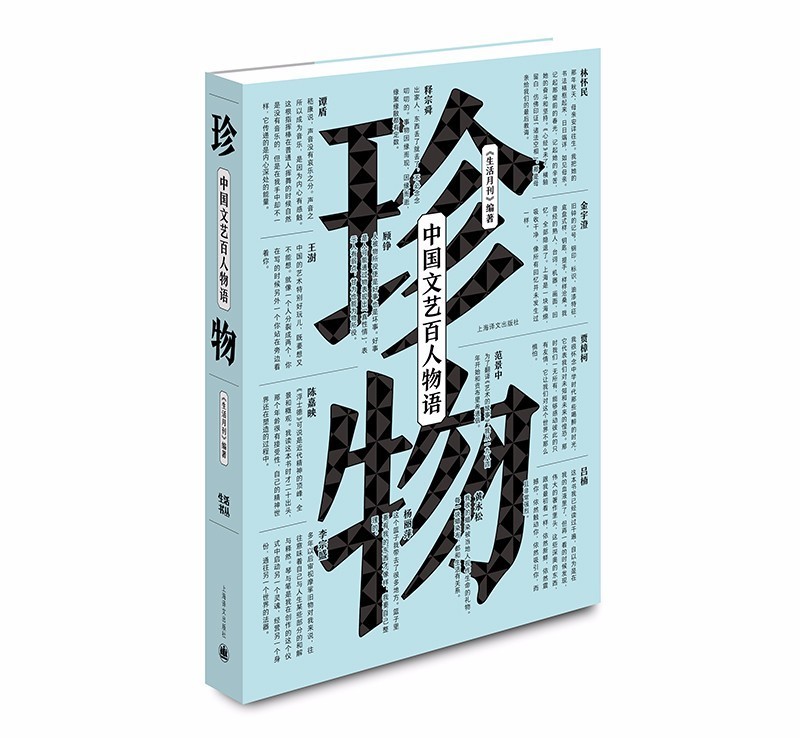

珍物

——中国文艺百人物语

《生活月刊》编著

上海译文出版社

2017年1月出版

“华语音乐教父”李宗盛作序力荐

谭盾、林怀民、黄永松、王澍、金宇澄、阮义忠、杨丽萍……撰文回望

一百个人关于“珍物”的答案,生命中独一无二的印记

全彩印,百余张珍物特写,真实呈现光影细节

《珍物》邀请了当代中国文艺界二十个领域一百位富有个性和卓有成就的代表人物,回望生命中最重要的记忆与物件,讲述此物与“我之为我”的独特故事。一百位名家囊括了当代文艺界的精英,谭盾、林怀民、徐冰、阮义忠、吕楠、阮仪三、陈燮君、贾樟柯、王澍、李宗盛、金宇澄、钱理群、黄永松、杨丽萍,等等,每一段故事关切一场人生或独特的创作历程,充分呈现来自生活的馈赠与生命的印记。

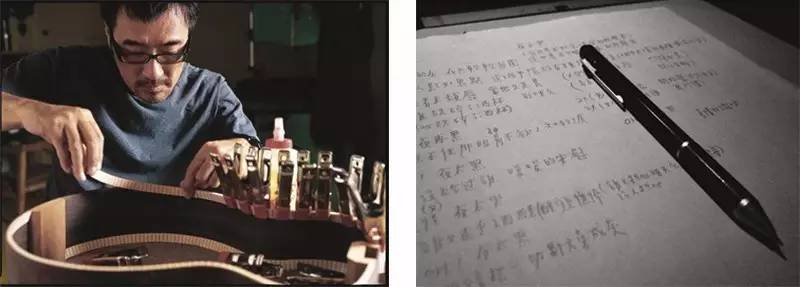

李宗盛 ︱ 笔

“琴与笔是我在创作的这个仪式中启动另一个灵魂,经营另一个身份,通往另一个世界的法器。”

金宇澄 ︱ 史密斯船钟

“旧钟的记号,钢印,标识,油漆特征,底盘式样,钥匙,提手,样样沧桑。我曾经的熟人,台词,机器,画面,回忆,全部隐退了。上海是一块海绵,吸收干净,像所有回忆并未发生过一样。”

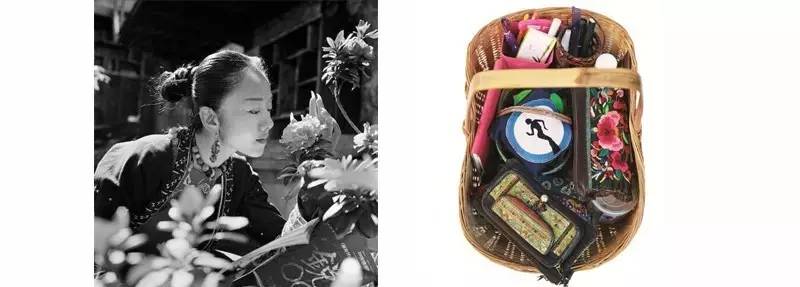

杨丽萍 ︱ 菜篮子

“这个篮子我带去了很多地方。篮子里要有我的东西才像样,我要自己整理的。”

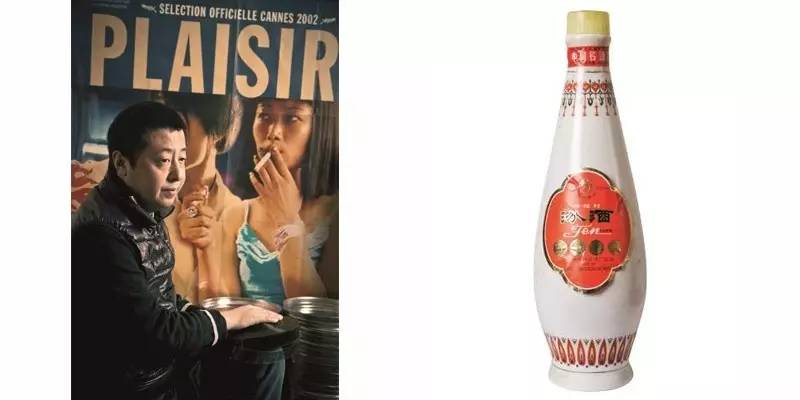

贾樟柯 ︱故乡的酒

“我很怀念中学时代那些喝醉的时光,它代表我们对未知和未来的惶恐。那时我们一无所有,能够感动彼此的只有友情,它让我们对这个世界不那么惧怕。”

▼