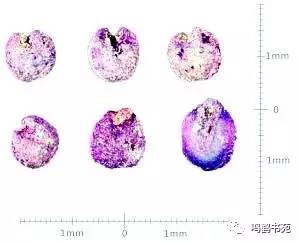

北京门头沟东胡林遗址出土的世界最早的栽培粟(小米)

成书于两千年前的《吕氏春秋》指出: “夫稼,为之者人也,生之者地也,养之者天也。”农业发展离不开天、地、人的共同作用。而中国食物的历史变迁告诉我们,人是大自然的一部分,不能脱离自然而生存,竭泽而渔的生产方式不可持续。

诺贝尔和平奖获得者诺曼·布劳格(Norman E. Borlaug)说过:“你无法在人们饥肠辘辘中建立一个和平的世界。”可见,民以食为天,食物是人类生存和发展的第一需求和物质基础。

人类的发展大约经历了两三百万年,其中99%的时间里,人们几乎完全依赖于自然而生存,或栖身洞穴,或构木为巢,或逐水草而居(“有巢氏”时代)。自然界一切可食之动植物都是人类的食物,所谓“生吞活剥”、“茹毛饮血”,反映的就是这种生存状态。

后来人们因烈日干燥、火山爆发等自燃起火而吃到了烧熟或烤熟的食物,发现它们更加美味,也更便于消化。他们尝试保留火种,进而发明了“钻木取火”的生存技能,人类饮食文化进入熟食阶段, 即传说中的“燧人氏”时代。火的利用是人类饮食文化史上一个划时代的进步。人类最早的一些发明创造,大多与食物加工利用相关,如陶罐、烤架。

红陶釜、灶 新石器时代后期 仰韶文化 炊具

1957年河南省陕县庙底沟出土

此釜灶由釜和灶两种器具组合而成。上部为釜,广口圜底,有明显的折肩,肩部装饰弦纹。下部为灶,圆口平底,底部有低矮的足钉。侧壁开一个上窄下宽的方形口,直通灶的内部。灶口处按压出波浪状花边装饰。

新石器时代的烹饪技术已经得到一定的发展,后世常用的蒸、煮、烤、烙等手段已经产生。人们还发明了釜灶、鼎、鬲、甗、甑等种类丰富的炊具,以满足日常生活所需。釜灶兼具炊器与烧灶的功能,烹饪时可以直接在灶内生火,于釜内烹煮。由于体积不大、搬动自由、使用简便,釜灶受到了人们的广泛接受和普遍认可,不断得以沿用。龙山时期,出现了将釜、灶连为一体,真正合二为一的造型,是炊器发展进程中的再一次革新。这类陶制炊具,多为夹砂粗陶,具有耐火,不易破裂和传热快的特点。

可以说,在人类生存的几百万年中,与其他高等动物一样,主要通过采集植物和狩猎动物维持生存。 由于生态环境和季节的因素,其食物来源很不稳定,加之生活游移不定,文明因素难以积累。这一切在农耕畜牧发明之后才有了改变。

为了获得更稳定的动物食品来源,先人开始尝试圈养动物,地上跑的“野兽”驯化成“家畜”,天上飞的“野禽”驯化成“家禽”(传说中的“伏羲氏”时代)。“家”字“屋”中有“豕”(猪),反映了野猪向家猪驯化的历史过程。因季节变化所致的动植物资源的不均衡及人口增加的因素,驯养动物之外,人们也开始尝试播种植物。这就开启了以农耕文明为特征的神农时代。《白虎通》就谈到“古之人,皆食禽兽肉,至于神农,人民众多,禽兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作”。

陶猪 新石器时代前期 河姆渡文化

1973年浙江省余姚市河姆渡出土

此陶猪肥胖特征突出,腹部下垂,鬃毛突起。头肥大,长嘴伸向前方,四足交替似作奔走状。整件作品造型生动传神、憨态可掬,为一件难得的原始艺术佳作。

此陶猪的体型虽然与野猪仍有些近似,但猪头已经明显变短,应是人工饲养驯化的结果。除了陶塑猪以外,在河姆渡遗址内破碎的猪骨和牙齿随处可见,有些陶器上也绘有猪纹等,显示出当时人工饲养的猪数量较多,猪已成为人们食物的一个重要来源。在中国北方的大汶口文化,猪同样已经成为主要家畜。当地流行以猪随葬的习俗,墓中随葬数量不等的猪以象征墓主人生前拥有财富的差别。此外,在东北地区的赵宝沟文化“鸟兽图”尊形器上也有作奔跑状的猪的形象等。这些情况表明,猪在新石器时代各地人们的生活中都扮演了重要角色。

从事稻作生产的河姆渡氏族,其家畜饲养业也有一定规模,饲养的家畜主要是猪、狗和水牛,猪的数量最多,破碎的猪骨和牙齿在遗址中到处可见。河姆渡遗址还出土一件陶盆,其上刻有一束捆扎整齐的稻穗和猪纹,反映了养猪与农业的密切关系。

江西仙人洞、湖南玉蟾岩等众多考古遗址发掘的实物证明,一万年以前人类就开始了农业种植活动。从野生植物的利用到尝试种植的活动持续了很长时间,也涉及多种植物。《书·舜典》记载:“帝曰:弃,黎民阻饥,汝后稷,播时百谷。”通过对作物产量、品位以及环境适应性的反复观察和知识积累,人们越来越倾向于几种作物的种植。商周时期,人们只有“百谷”的概念(《诗经》《尚书》有“百谷”,而无“五谷”)。“五谷”之说最早见于《论语》“四体不勤,五谷不分”。这实际反映了古代粮食作物生产从“百谷”到“五谷” 的历史变迁, “五谷”成为人们生活的主要食物来源。“五谷”所指为何? 有两种说法,一曰粟、黍、菽、麦、稻,一曰粟、黍、菽、麦、麻。

炭化稻谷 新石器时代 河姆渡文化 (约公元前5200年-前4200年)

1974年浙江余姚河姆渡出土

水稻是由野生稻经过培育改良而产生出来的人工品种。这些炭化稻谷出土于河姆渡遗址第四文化层。由于堆积层位浸没在水位线以下,与空气隔绝,水稻出土时,谷粒尚呈金黄色,外形完好,芒刺清晰,稻杆碧绿挺直。稻粒近椭圆形,与野生稻区别较大。

河姆渡人居住的房子是一种所谓干栏式的建筑—地上埋桩,上面辅木地板,再在上面盖房子。在干栏式建筑的地板下面,考古工作者发现了包括大量稻谷、稻壳、稻秆、稻叶和芦苇在内的堆积物,其厚度约为20-50厘米,最厚处超过1米。堆积中的稻类遗存如果换算成新鲜稻米,可达数万斤。

除上述堆积物外,考古工作者还在河姆渡遗址发现了大量用于平整水田和修治沟渠的骨耜,在河姆渡附近的田螺山遗址还发现了一块古稻田遗迹。这些证据都表明,河姆渡人已将稻米作为主食,稻作农业已经进入到比较成熟的发展阶段。河姆渡遗址发现如此大规模的新石器时代中期水稻遗存,充分证明了中国是水稻的故乡。

谈论中国对世界文明的贡献,人们总会说到“四大发明”。事实上,中国农业的“四大发明”(稻、粟、菽、茶,这还不包括养蚕、缫丝等其他农业技术发明)对世界的影响绝对不亚于通常提及的“四大发明”。 据俄罗斯植物学家瓦维洛夫调查,世界上有8大作物起源中心,中国是最重要的一个。 据统计,全世界最重要的640种作物中,136种起源于中国,约占世界总数的五分之一。可以说,中国对世界食物文化的发展做出了突出的贡献。

虽然中国是世界稻作的起源地且种植历史在万年以上,但中国古代政治、经济和文化中心长期在北方,汉代超过80%的人口居住在北方。晚至唐朝,仍有约60%的人口生活在北方。这或许就是《史记》等古籍的“五谷”概念中有“麻”无“稻”的原因。

那么,当时大多数的北方人吃什么?北京东胡林遗址(距今11000—9000年)、河北南庄头遗址(距今10500—9700年)等考古发掘证明,小米(粟)是当时最重要的粮食作物,其领先地位维持了数千年, 留下了深厚的文化记忆。弃,是中国农业的先祖和古代最早的农官, 被尧举为农师,被舜命为“后稷”。稷即“粟”,为“百谷之长”,亦用作粮食作物的统称,成为“农业”和“谷神”的象征。夏、商、周时期的中国农耕文化主要是“粟文化”。西汉晁错的《论贵粟疏》全面论述了“重农贵粟”对国家治理的重要性,将“贵粟”与“重农”等同,可见粟在当时民食中的重要地位。中国现存最早农书《齐民要术》所记粟的品种多达86个,居于麦、稻之前,为当时第一大作物。粟在中国北方粮食作物中的主导地位一直维持到了唐代。唐初征收赋税仍以粟为主,小麦仍被视为“杂稼”、“杂粮”。粟、黍之外,菽(大豆)一度在中国粮食作物生产中占据十分重要的地位,因为它“保岁易为”的特点,从商周到秦汉,在黄河流域广泛种植。《诗经》《管子》等古籍常常粟菽并提,“民之所食,大抵豆饭藿羹”(《战国策》)。《氾胜之书》记述,大豆种植约占全部农作物的十分之四,成为人们日常的主要粮食。

谈到面条,以前人们多认为是2000年前由意大利人发明的,也有人认为是阿拉伯人发明的。但在中国青海民和喇家遗址,考古学家发现了4000年前的面条。说明中国人食用面条远在意大利人和阿拉伯人之前。不过,当时的面条不是由小麦面粉制作,而是由粟、黍之粉制作的。

小麦虽然在4000年前已传入中国, 但起初种植并不广泛。当时人们像吃稻米一样食用小麦,称“麦饭”,因颗粒坚硬,口味较差,也不便消化。传说在鲁班发明石磨后,麦由粒食变为“面食”,随着汉代以后石磨的推广,小麦的种植面积日渐扩大,进而推广到南方地区。中唐以后,粟麦轮作推广,小麦逐渐取得了与粟并驾齐驱的地位,其标志为,唐德宗建中元年(780)实行的“两税法”已明确将麦作为赋税征收的对象。到了宋代,虽然中国主粮仍为粟、麦、稻, 但相对地位发生了重大变化,北方小麦生产消费已远超小米。

隋唐以前中国粮食生产一般是北粟(麦)南稻,全国的经济重心一直在北方(西京、东京)。中国农业之所以逐渐走上以农耕为主的道路, 重要原因之一是它可以供养更多的人口,应对人地矛盾的压力。小米虽然好吃、耐旱,但产量较低,亩产不过百十来斤。水稻亩产则高得多(三四百斤),加之南方气候水土可多熟种植,可以供养的人口就多得多。

中国是世界稻作起源地,然而,晋代以前,中国南方一直地广人稀。魏晋南北朝时期,北方兵燹连年,大量北人南迁,尤其是唐安史之乱以后,中国经济重心逐渐南移。此时稻米不仅为南方主食,也供养北方的城市和军队。古时虽有邗沟,但并未通接南北。但到隋朝,京杭大运河正式贯通。如果说春秋时期吴王夫差开凿邗沟主要出于军事目的,那么隋朝贯通大运河则更多基于经济和政治的考虑。有了这条畅通南北的运河,漕运经济兴起,南粮北运成为常态。据《宋史·食货志》记载,北宋官方漕运粮食每年约600万石。到北宋元丰三年(1080),南方人口达5600余万,已占到全国总人口的69%,南北经济和社会格局发生根本性改变。

这一重要变化与南方稻作的发展有着十分密切的关系。从“饭稻羹鱼”到“鱼米之乡”,虽然生产、生活方式看似没什么变化, 但南方稻作经济在国家经济和政治中的重要地位发生了根本性变化。从“苏湖熟,天下足”到“湖广熟,天下足”,反映了南方稻作经济日渐扩展的发展趋势。唐韩愈就称“赋出天下,江南居十九”。 《天工开物》也记载,明末粮食供给,大米约占70%。

地理学上著名的“胡焕庸线”是东北黑龙江瑷珲至云南腾冲的一条线,此线东南半壁占中国国土面积的36%,而人口占96%;西北半壁占国土面积的64%,而人口只占4%。这一条线实际也是中国稻作生产线,可知稻米生产与中国人口变化的密切关系。

因为中国古代以小农经济为特色,因此很多人常常想当然地认为,中国农民不思进取,自我封闭。 这实际上是以今天的标准看待既往的世界。我们今天吃的西瓜不是来自西方,而是原产非洲;南瓜也非来自南方,而是原产美洲; 辣椒成为四川、湖南人的美食只是最近几百年的事。中国“三大粮食作物”中有两种(小麦和玉米)来自域外,“五大油料作物”中有三种(花生、芝麻、向日葵)来自域外。诸多历史事实表明,中华农业文明是一个多元交汇的文明,中国农民不仅乐于接受新事物,而且善于改良和创新。

中外农业交流大多通过陆上和海上“丝绸之路”进行,大体可分为3-4个高峰。秦汉和魏晋时期,中外农业交流大多经由陆上“丝绸之路”,自西北引进的居多,因此异域作物多冠以“胡”字,如胡服、胡琴、胡椒、胡麻(芝麻)、胡荽、胡瓜(黄瓜)、胡豆(蚕豆、豌豆),当然也有葡萄、苜蓿、石榴等。南北朝和隋唐时期引进作物则多用“海”字,如海棠、海枣、海芋、海桐花等。宋元明时期则多冠以“番”字,如番薯、番豆(花生)、番茄、番椒、西番菊(向日葵)等。清代从海路传入的多用“洋”字前缀,如洋芋、洋葱、洋白菜、洋槐、洋姜,等等。

与秦汉、隋唐和宋元不同,明清时期传入的作物中除瓜果、蔬菜外还有玉米、番薯、马铃薯等重要粮食作物。由于它们高产、耐瘠、耐寒,一些边远苦寒山区和边际土地得以开发利用,扩展了中国农业生产的地域空间和时间配置, 促进了农业的快速发展。如番薯,适应性强,无地不宜,“一亩数十石,胜种谷二十倍” 。17世纪初, 江南水患,五谷不收,饥民流离。 徐光启从福建引番薯在上海、江苏推广,起到了很好的救荒作用。 民国时期,美洲作物的产量差不多占据了中国粮食总产的10%,在东北、西南等地区则超过20%。

中国人口在西汉时期已接近6000万。然而,此后的1500年中,起起伏伏,升升降降,到明初人口仍然只有6000多万。 从明朝中期开始,人口开始出现了历史上罕见的快速而稳定的增长,到清末已超过4亿。迟至1820年,中国仍然是世界最大经济体,中国的GDP约占世界总量的三分之一(32.4%)。19世纪中叶以前,中国没有现代科技, 也没有现代工业,中国经济主体仍然是农业。那么,是什么支撑了中国的经济规模和农业增长呢?应该说, 多熟种植等传统集约农业措施及高产美洲作物的引种推广是这一时期中国农业和人口增长的重要因素。

从历史回顾可以看出, 所谓天皇、地皇、人皇的“三皇”传说实际上在某种意义上反映了中国饮食文化起源三个阶段,中国食物历史变迁大体形成了这样一些历史脉络, 经历了从茹毛饮血(生食-熟食,燧人氏)、播种百谷(采集渔猎-农耕,伏羲、神农) 、五谷六畜(农牧并举)、南稻北麦(农主牧辅),到今天农牧并进的历史进程。

从中国食物变迁的历史可以看出这样一些特点:

1、寻求充足而稳定的食物来源是人们生存的第一要务(农牧业的发明;粟、麦、稻相对地位的变化;“以粮为纲”的基本国策;杂交水稻的发展以及每年中央的一号文件);

2、作物种类、空间和时间的差异配置较好地抵御了毁灭性自然灾害,让中华民族拥有更强的承受力,文明得以长期延续(稻麦生产体系的互补;玉米、红薯、马铃薯的救饥和救荒作用);

3、以吃得更营养、更丰富作为发展动力(粟、麦、玉米相对地位的变化, 2010年玉米已经取代稻作和小麦成为中国第一大作物, 但70%用于畜牧和家禽饲料),从“以粮为纲”到农牧并举(牧业产值由1952年的11%提升至2015年的48%), 从“丰产高产”到“优质高效”,从“工业农业”到“有机农业”、“生态农业”;

4、南北交流、汉少融合、东西交汇是丰富中国食物原料重要推力(南方农业与北方农业的交融;汉民族农业与少数民族农业交融;中国农业与国外农业的交融)。

文章节选自文汇网,作者为南京农业大学中华农业文明研究院院长