懂不懂艺术都能看懂的⇡象外

咳咳~

趁着作家张大春先生正在玩手机的空档,我先给大家推荐几本他写的书:

《认得几个字》。有孩子的,可以给孩子讲汉字。没有孩子的,可以拿来自己学汉字。

《聆听父亲》。适合对家族史有情结者;以及,一直抱怨张大春过度“炫技”的人。

《城邦暴力团》。让你见识一下什么叫有学问的武侠小说。当然,他自己估计也没把这个当成武侠小说。

《小说稗类》。小说创作课。从这里可以窥见张大春写作的“家底”。可作为“知识付费”的备选课程,至少得卖199。

《春灯公子》《战夏阳》《一叶秋》。都好看。好像还有一本,名字里含有一个“冬”字的,可集成春夏秋冬一套。看完这三本,顺便把《欢喜贼》也看了吧。

《文章自在》。最近大陆引进出版,讨论文章之事——注意,不是教你写高考作文的。

《大唐李白》。一句话概括:适合催眠。

坦白说,这套书我只看完了第一部的前面30页。不过这并不妨碍我们最终选择它(作者签名版)作为本期的福利——因为我们知道象外的读者中,有多少失眠症患者(耐心看完本文才算数)。

为什么《大唐李白》适合催眠?我的前同事靳锦曾写过一篇很好看的稿子,有兴趣的,可以Google《张大春:我为李白“代笔”》。

那天走出电梯前,同行的朋友问他的枕边书是什么,“《大唐李白》,”张大春就是这么回答的,“一看就能睡着。”

然后我们进入餐厅,入座,一片嘈杂声中等待煎饺、灌汤包、肠粉以及干炒牛河。

不知怎么就聊到当代艺术与传统艺术之分野,以及日本、民国信札和书法。

“我有一天在家捡到一张信稿,才知道原来我父亲给人写信,都是打稿子的。”他说。

“用毛笔写的吗?”

“不是,用签字笔写的。”

收件人是邻居的太太,多年前,她随丈夫移民美国,丈夫的退休金,一直是张大春的父亲帮忙代领,后来,老头儿在美国去世了,老太太就回台湾,清算他们所有的财产。“我父亲帮她料理会计,弄完之后,她回到美国,又想起有一笔钱好像没有算清,来电话——于是我父亲就工工整整地写了一封信回她。”

信早已寄去,但草书的信稿却留在了家里。但这不是重点——接着,张大春又说起了袁世凯:

说袁世凯啊,当年驻防辽东,跟韩国那些个大官们谈话的时候,后面就坐一翻译,“袁世凯讲,翻译就写汉字——而且多半是行草,写完就递给对方看,看完了就烧掉。”

这种外交轶事,今人多半不闻。不过,这还没完——

“关于书写,我再举一个例子吧:我有一个朋友,小我一岁,大概41岁就当上‘中央研究院’的院士,是个史学专家,叫王汎森。高中时他的字就好得不得了。多年后,我们共同的朋友过六十岁生日,我问他:汎森,这些年还写字吗?”

“什么叫‘这些年’?”王汎森回他。

“你高中的时候写得那么好,现在还有继续在练字吗?”

结果人家说:“我没有用过钢笔。”

“他学术论文都是用毛笔写的,”张大春乐于把这种惊讶转达给在座的我们,“他去美国念书,老师叫余英时。余英时收了他,是余英时的荣幸——真的,余英时不敢不收他。”

“以前,我们上高中那时候,书法是必修的……所以你刚刚讲到日本人的书道,我说是小气做大模样……”

我的天啊,兜了一大圈,终于又绕回到书法。

明天——也就是2017年的6月25日,你可以在北京的今日美术馆,看到张大春书写的长卷:一折关于台北101的“登楼歌”。

包括张大春在内,连同作家莫言、阎连科、李敬泽、张洁、冯唐、杨葵,诗人北岛、芒克、欧阳江河、西川、车前子、吕德安、王艾,导演、作家徐浩峰等在内的十数人,都成为这个名为“梦笔生花”的群展的一份子。

梦笔生花

当代语境中的文人艺术

今日美术馆 3号馆

2017.06.25 - 07.12

北京市朝阳区双井百子湾路32号

展览的副题,“当代语境中的文人艺术”,能引起多少关注、讨论甚至严肃的辩论,现在尚未得知。不过,诚如张大春所言,“对落实传统文化的一些追求,可能是在跟风的潮流中建立起来的,这可能是蛮令人兴奋的事情,重点是它能持续多久。”

“如果我们今天对文化的重新打造是真诚的,而且能持续超过十年二十年,那么它就会产生百年的影响。当然我们不可能期待有一个什么样的文化风潮能持续百年,可是如果只出现一两年,又会是很可惜的事。”

张大春,《登楼歌》,局部,横过来看

这似乎是象外第一次参与到类似这一话题的报道中。但我们暂且不议论,只呈现——例如与张大春的对话,零碎懒散如同闲聊,却希望能给诸君提供一点周末的谈资。

至于大春先生的生平、轶事、学识、才气,想必喜爱文艺的读者们也早已在报章及网络上看到,本文恕不赘述。如仍有求索的需求,也可以扫描下面的二维码,那是我好几年前写过的关于大春老师的一篇稿子。

看完之后,记得仍然回来看微信

不过,我们倒的确愿意在最后添一个小故事:张大春,为什么叫“大春”呢?

其实“大春”二字,源自《庄子集释》里的大椿,“上古有大椿者,以八千岁为春,八千岁为秋”,活一年,就相当于人世间的三万二千年。给他起这名字的张东侯先生、也就是他的爸爸,后来对张大春说:“你要是像大椿那样活那么久,却又是一根木头,那又有什么用呢?”

“他不见得会手把手地培育你,但是他早早地,就给你安置了远远的目标——这也是很奇特的父子关系。”6月6日,张大春对我们说。

象外 Plus 张大春

象外:所谓琴棋书画这种传统是从什么时候开始流行起来的?有一种说法认为一个有修养的人必须要具备这四种技能。

张大春:“琴棋书画”应该是后人归纳的。我的感觉,第一个提出琴棋书画的是欧阳修,他自称“六一居士”:有一万卷书,一千卷读物,一张琴,一局棋,一壶酒,还有他自己一个老头儿(“吾家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶。”客曰:“是为五一尔,奈何?”居士曰:“以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎?”),所以对他而言,那是他生活里最惬意的状态,它既不是艺,也不是术,但是你不能说它不是艺术。那跟没教养或没生活情趣的、跟我们今天市场上的艺术品是不一样的。

象外:有一次我问钢琴家傅聪先生,琴棋书画里,为什么把琴放在第一位?他就说,可能因为琴声易逝,因此琴的境界或意境更高。但琴棋书画这东西是不是也是后来人有抬高的成分?

张大春:嵇康被杀之前,让他儿子把琴带过来,弹了一曲《广陵散》,弹完了他就说,“《广陵散》从此绝矣”,但是,他为什么没有把琴传给儿子嵇绍?那很明显,因为他并不把琴当作要传家的、一个多么了不起的东西,是吧?

象外:当我们谈论中国古人的生活时,常说生活艺术化、艺术生活化,但我很怀疑这一说法的普遍性,从古代的生产力来看,大多数人或许并不享有这样的条件。你对此怎么看?

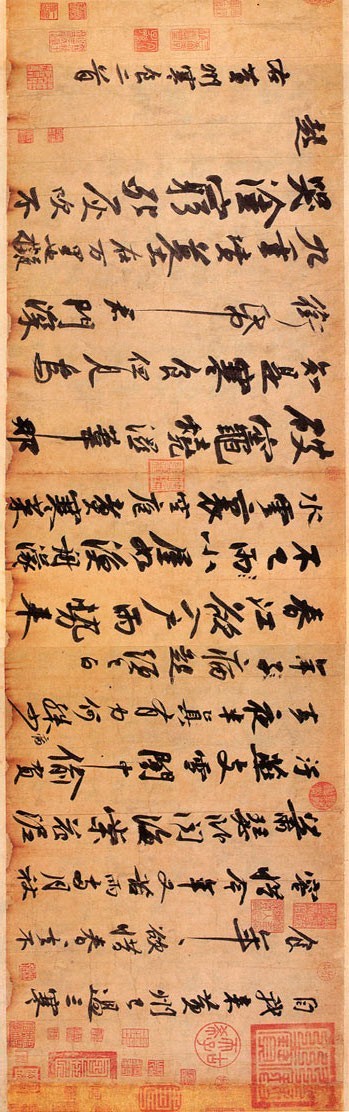

张大春:古代士大夫阶层跟民间的接触,只通过一个条件,就是当官。士大夫阶层的那种艺术生活,我们今天作为艺术鉴赏,恐怕有一些基本的东西搞错了,比如《寒食帖》、《祭侄稿》,这些都不是“艺术品”,它们是文物,保留了一些历史证据,但你说这些帖跟民间有什么关系?没什么关系。

苏轼,《寒食帖》,横过来看

象外:说到书法,我想起前两年有一本台湾某个书法家写的书,封面设计挺好看的,但我看他的字实在是不忍直视。

张大春:能看出他的字糟糕,不容易。写的黑大光圆,有些地方“作”得呀,我是极端没法忍受的。某天一个大商人请我吃饭,他说你跟某某熟吗?他说他现在在教我写字。说我已经跟他学了两个月了,之前光是教怎么坐,现在已经开始在学呼吸了。我想,原来钱是这么挣的!那老板还问:你写字是不是也要练这个?我说哎呀,我都练了五十几年呼吸了,这个功夫是很深的——我老婆在旁边猛拉我……

象外:你的姑父欧阳中石先生对你影响大吗?

张大春:在过去二十年间,他是影响我最大的。举个例子吧,就拿白谦慎在《与古为徒和娟娟发屋》提到的“娟娟发屋”这一套理论,他就很含蓄地说:你看到一个人站在那儿,可他不是从一开始就站在那儿,他一定是从哪条路上来的,所以他有一个来路。接着呢,他还得有一个去路。现在的人看人,喜欢问人家去路,可是没耐心问人家来路。一个人的字,总要有来路让人看到。你看,这说得多好。

象外:那你怎么看比如日本那帮书法家,比如井上有一他们的现代书道?

张大春:日本书家搞这些已经不是一天两天,人家已经是几百年了。他们的书道开拓出了一个更晚近的美学。中国的书法要到晚近的时候才有大字,“二王”的传统是小字的技术。但日本从引进中国书法以来,从来就是大字。

象外:木心先生在他的《文学回忆录》里讲到,不管是日本的文学还是艺术,都有些小气,你对此怎么看?

张大春:我认为不止是小气,而且是小气做大模样。我们不讲艺术,你看日本的超人和动漫,很多都是小的组合成一个大怪兽,然后他们就变成跟大怪兽的体量差不多,最后把它打败。日本的整个艺术,核心也是做大模样。日本的书道,看起来是进步或扩展,其实反而是很大的劫难,我认为还不是大模样,而是怪模样。中国的康有为、郑孝胥,都是大名家,到了晚年,他们的字也都是怪模样。

象外:如果这样的话,是不是你也会不喜欢郑板桥的字?

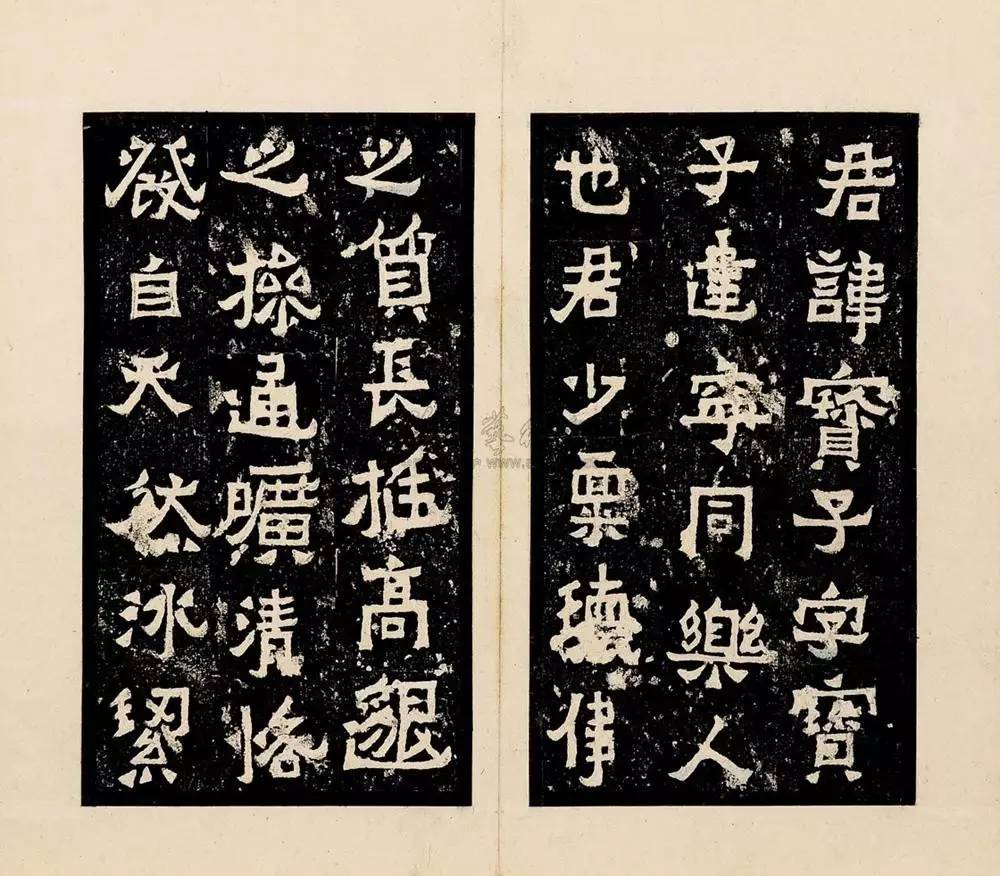

张大春:不,郑板桥的字好。的确,我刚刚讲怪模样,不是从郑板桥开始,而是从汉代的爨(读“窜”)宝子开始就是怪模样。当年好像是陈垣(历史学家、教育家)教训他的儿子,就说书法呀,不可“有特别形象”。郑板桥的字,我们现在最熟悉的是他的“难得糊涂”。他所有的锋都藏起来的。他中年以前,很多字是从画竹等画笔里转出的,到后来他大量用,而且特意放大它的“结密”(简单解释,就是一个字接近中心点的那一圈要扎实,例如欧阳询和蔡京的字)。何绍基的字看着就费劲,他是死抓着笔,所以有个外号叫蝯(通“猿”)叟。他讲究的是绝对,晚年不知道为什么忽然领悟了——写字不需要费那么大力,所以试图通过一个新变的方式,融、碑、篆、楷于一炉。清代那几个人里面,我觉得最成功的是赵之谦。写隶书的里面也有非常奇特的,叫金农,金农字也很值钱,我每年参加书法的评审,两千件的话,至少有个五十件是学金农的。

《爨宝子碑》,全称《晋故振威将军建宁太守爨宝子碑》,东晋义熙元年(405年)立。爨宝子,建宁同乐人。生于公元380年,卒于公元403年,年仅23岁。他19岁时即“弱冠称仁”,就任建宁(今云南曲靖)太守。

象外:说到当代艺术,有一些读者或朋友,他们一直以来都会有一种想法,就认为所有东西必须要让人一眼就能看懂,这是不是思维的误区?

张大春:是,当我们面对美感对象的时候,无论是字还是画,总想懂它的意义是什么。我举一个例子,翁贝托·艾柯(意大利小说家、哲学家、历史学家)在他的一本书里讲过一个故事,说意大利的最后一个皇帝阿方索三世,这个人的艺术鉴赏仅止于收藏古钱币——那你就知道他多Low了。有一次他去参观一个画展,画家画的是很巨大的一座山的风景,里面有一些房子,看起来像一个村落,这个国王也不知道自己该讲什么,又觉得自己该讲些什么,于是就问画家说:“这个村庄里头住了多少人口?!”(大笑)你问我懂不懂的问题——你要懂成阿方索三世那样也不是不可以呀!是不是?所以,要了解一个审美对象,恐怕是一个误会。请问,巴赫的《小步舞曲》是什么意思?或者舒伯特的《鳟鱼》在哪里,几斤?有的时候你听完一个曲子,是《鳟鱼》,但满脑子想的却是鸽子!

象外:的确,大家对艺术的需求很强烈,都觉得好像得应该懂一点艺术,但好像又不知道怎么入门。

张大春:其实更大的麻烦是想要跟他人一样——他懂艺术,而我不懂——他有这种焦虑。这种焦虑呢,我们也暂且不要摧残它,因为有的时候还要靠这些人给艺术市场增加一点资本。

象外:你知道最近半年特别火的一个概念叫知识付费、内容付费吗?

张大春:当然,不然会有那么多人来找我?都以为我有知识,于是他想付费。这是很大的一个骗局,千万不要拆穿。

象外:有篇文章我觉得分析得蛮有道理:为什么突然间大家都愿意花钱去听课呢,本质的原因是因为阶层焦虑,大家觉得我可以通过这种无形的知识,来获得一个跳跃阶层的资本。

张大春:这是非常有洞见的一个观点,不过,焦虑能不能够解决呢?我认为不可能。一批人先付费进来了,外头的人听说知识付费,也往里挤,结果呢,先进去的那些人出不来,因为他已经花了199买了50集节目,听了两集半,他不敢吭声。上个月我在上海,有人想要让我给点知识他好付费,后来我说,这个到最后是安慰剂,就是他花了钱,买到了安慰。这个你不要说出去,这是个bubble,它会破的。

象外:台湾的情况现在怎么样?尤其年轻人。

张大春:一潭死水。民主一方面在急速地往前迈进,只要人多说了就算,反正大家数人头嘛!四年一次大选还是三年一次大选,大概这个是先决定了一批最混蛋的人,跑来做领导。还有一种基于人多说了算的——在网络上面被点赞最多的说了算。最简单的数字,决定了一个人要不要焦虑。所以脸书是最好的历史和教科书,你看到大家都在晒什么东西,你就知道这个社会的集体焦虑在哪里。

.

END

.

剧终,以及:

如前所述,针对“文人艺术”或其他话题,

你们认真评论,我们看心情抽奖。

奖品就是张大春签名版《大唐李白》。

结果将于6月28日晚上10点前在评论区公布,

记得回来看自己中奖了没有。

要买画的,去象外的店看看~

把艺术拉出圈外

也欢迎关注我们的新浪微博 @Artha象外

以及主编微博 @象外的阿改