细细地品读,我们能触摸到他们卑微外表下不屈的灵魂,中国已经断裂的传统文化在他们身上还可看到回光返照。

撰文 | 周俊生

《未完的人生大杂文》,一本不算厚的小册子,作者耿庸,一个在读书圈中并不是很有名的人物。

其实,他在年轻时的交游极为广泛,这从他这本小书中也可看出。本书虽然名为“杂文”,实际上是对友人或与其有过交往的人物的回忆与纪念,黎烈文,傅东华,姜椿芳,秦似,萧军,聂绀弩,满涛,张中晓,阿垅,一个个都曾经在中国的图书出版和文化界领过风骚或者留下过重要印记。

作者下笔的时候,他们都已故去,用作者的话说是“成了古人”,而作者自己也已在几年前去世,与他笔下的友人们相会去了。

阅读耿庸的这本书,很难产生愉悦的心情。这不仅在于他惯于使用的叠床架屋的欧化长句,与现在流行的“轻阅读”格格不入,更在于作者所回忆的这些人物,他们身处的那个时代,先是战乱,继而是接连不断的政治运动,饥饿与监狱成为他们人生轨迹的“主旋律”。

这些人犹如进入了时代的绞肉机,身不由己,看不见他们身为文化人的体面。但是,细细地品读,我们就能触摸到他们卑微、屈辱的外表之下依然存在不屈的灵魂,中国已经断裂的传统文化在他们身上还可看到回光返照。

比如那位曾经被最高领袖点名批判的张中晓,在贫病交加、生计无着的困难日子里,还没有丢失一个读书人的本份,在其早夭的身后留下了一部凝聚着他不倦思考的《无梦楼随笔》。

他们在耿庸的笔下,一个个都活了过来。

▲1954年10月,张中晓(左)与诗人芦甸在北京北海公园

我与耿庸,曾有过一段浅浅的交往。

上世纪80年代,平反后的耿庸被分配到新建的上海辞书出版社工作,担任了该社《辞书研究》的第一任主编,当时还很年轻的我应邀参与一本词典的编写,得以经常到辞书社去串门。

那年冬季,空调还是奢侈品,一般的办公场所不见安装,为了取暖,办公室中央生着炉子,一根硕大的管子直冲屋顶,将煤气引出室外,而炉子上放着的水壶,则永远烧开着,水壶盖子被水蒸气顶着,不停歇地发着“噗噗噗”的声响,像极了俄罗斯小说中描写的情景。

耿庸老师即使在这暖气融融的办公室里,总是围着一根围巾,在书满为患的编辑部里,端坐窗前,精心编改着稿件。即使到今天,他埋头书案的情景仍在我的眼前闪耀。

但是,我与耿庸老师并无深刻的交往,因为他不久就离开了出版社。说起这段变故,其实伴随着他的一段人生传奇。

50年代,年轻而又风流倜傥的耿庸因卷入胡风案被捕入狱,他的妻子王皓给最高领袖写信为自己的丈夫辩诬,等待她的自然是又一场血雨腥风。

刚直的王皓想不通,竟然丢下还年幼的孩子,跳进黄浦江以明志。还在狱中的耿庸对此浑然不知,直到出狱才知道已经家破人亡。进入80年代,他唯有以努力工作来寄托自己的情感,并因此成为上海的劳动模范。

让他没有想到的是,他在出版社的身影引起了社内一位年轻女大学生的注目,年龄相差很大的两人经过一段恋爱,最终走到了一起。但是,即使是在知识分子成堆的地方,这种老夫少妻也为世俗所不容。为了躲避尘嚣,两人不得不辞去工作,在朋友的安排下到了广州,谋了一份新职。

这位年轻的女大学生,名叫路莘,她与耿庸的结合并不是头脑发热,而是被耿庸身上所焕发出的文人气所折服。

文人气,这在我们这个时代已经成为稀缺品,甚至成为一个贬义词,但至少在80年代,它仍然被社会所尊敬。

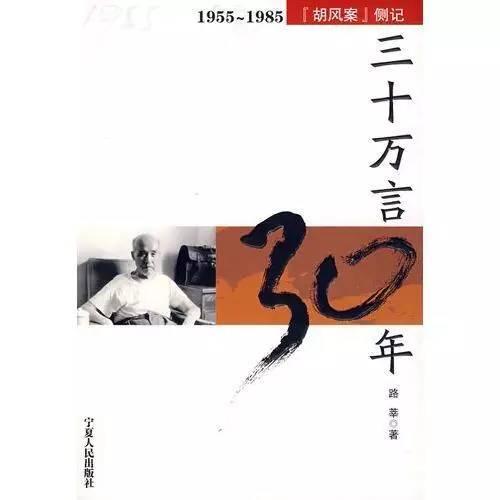

路莘追随着耿庸,这份文人气也就自然而然传承到了她的身上,她以一个理工学生的出身,渐渐成为“胡风集团”——共和国历史上那惨痛一页的研究专家。

张中晓的《无梦楼随笔》,留下的只是一堆杂乱的碎纸,很多人望而生畏,是路莘凭着她女性特有的细腻,将其整理成文,使这位年轻蒙难者的思想得以传世。

▲路莘成为研究“胡风集团”的专家

她遍访当时不幸卷入胡风冤案的胡风的朋友们的家庭,将他们受难的夫人们在那暗无天日的日子里为丈夫所承受的压力和对丈夫的坚守一一写下来,使我们看到了一群人格高尚的中国女性。

路莘也是一位奇女子,等下次读她的书时,我再说说她的故事。

耿庸的这本书早在90年代即已出版,在8年前又由花城再版。初版时,耿庸请自己年轻的妻子为这本书作序,路莘借着这个机会,将自己因为和耿庸结合而遭遇的种种不公写了出来,读来也可窥见30多年前,虽然已经改革开放,但对待这种超出常规的婚姻,社会的容忍度还是很低的,即使是政府的婚姻登记机关,也戴着有色眼镜。

由此可见,耿庸将此书取名为“未完的人生大杂文”,也算是有感于自己的遭遇而发吧。

尊敬的畅言客户,您好。您所使用的网站评论功能已广告作弊被限制使用,如有疑问,请咨询客服电话400-780-9680。