本文经授权转载自:象外

id:xiangwai_artha

大家好,

这是象外的第2篇文章,

谢谢786 个在看完我们第一篇推送后,

决定和我们发生点长期关系的人。

和第一篇的明快节奏不同

今天推送的是我们

“天真地以为读者跟他一样,

对全体人类持有耐心和善意”

的主编阿改 的文章。

以至于我们只敢选择在深夜推送,

在你的微信最不可能“叮叮叮”震得人心慌的时候。

这篇文章里,

你将认识一个

即使不算“中国最著名”

也是“最著名之一”

的行为艺术家。

对,就是你现在开始想象的那种行为艺术家:

无聊、自残、没事找事。

他用身体抵挡过1.25公斤炸药。

他把自己的手臂浇筑在水泥中24个小时。

他把自己的一根肋骨切下做成了项链。

他在海水中连续喝了半小时海水。

不过,在这篇很长但是好看、易读的文章里

你可能只会认识一个真诚、浪漫的人。

以及很奇怪的,

再去体会那些他做过的匪夷所思的行为艺术,

你竟然会生出一些

关于自己的身体和人生、世界的关系

的感触。

反正,我们刻薄的小白小姐

看完后表示:

泪目,我觉得我以前好不应该讨厌他啊。

……这是一段时间将拨过去十五分钟的神秘分割线……

阿昌在工作室里养了六七十盆花,为的就是能看着点绿。

“我觉得这比吃肉和吃饭还重要。”他说。

那是2015年11月初一个阴冷的雨天,阿昌刚完成他最新的行为艺术作品《心殿》没多久,接受媒体采访是难免的事。中午开门送走第一个记者,他顺便把院子里烧过一锅汤的火盆端进屋子里来,结果抽掉明火时不小心碰到烧得正旺的柴,疼得他“啊”地大叫了一声。

三四十年前,绿色并不那么重要,相反,那让他烦透了。“一年四季都是绿色,学画画,一写生,全是绿了吧唧的,所以我最讨厌的就是绿色。”结果16年前从云南移居北京之后才知道——“我的天啊。”

作为中国当代最先锋的行为艺术家之一,阿昌——何云昌的工作室一点都不前卫。在草场地,久负盛名的艾未未设计了一个个笔直的、冷酷的“火柴盒子”,结果阿昌却在院子里堆满劈开的木柴(其实是未完成的作品),种上树,甚至挖了一个小小的池塘。当然,他也毫不意外地把厨房设在了一层,厨房中央是一张老式圆木桌,未吃完的饭菜,直接用一个塑料罩罩在桌上——非常南方。

罩住的饭菜。

阿昌喜欢让屋子里有点烟火气。因此,除了草木盆栽,就是从各处收来的老家具,其中一部分早至1996年昆明大兴土木时期收来的构件,还有一部分是寓居北京时的“收藏”,最老的一件,据说是元代的一张长桌。

如同其他的桌椅杌凳,阿昌并没有额外重视那个元代的玩意,只是放在大门的一侧。他的妈妈,一个清癯、和善、时常要给院子角落里的佛像上香的老人,见到我们安静地微笑点头,然后回房暂避。

通往二楼的台阶墙壁上,贴着零星的卡通贴纸,那是阿昌七岁儿子的杰作。有时候周末儿子过来,“他老问我:爸爸,我的任务是什么?我说:你的任务就是玩得开心一点——我不想他懂事太早。”

“什么意思?”

“就是对周遭的事情明白得早。我七岁的时候,什么事都懂了。”阿昌说自己小时候家境贫寒,“知道了很多小孩子不该知道的事情。”

午饭刚刚吃过。恐怕三分钟不到,阿昌的两碗饭、一碗汤就已经下肚。如今我们围坐在火盆边,他点烟,开始聊天。

•••

去宣扬,而非消解和对抗

“一个人想要志在天下,可能要学习很多东西,了解世事炎凉、人间疾苦,越多越好。”阿昌说话缓慢,总似中气不足,不知为何,话题竟先滑向了佛教:“不是每个人都有机缘遁入空门,去修一个完美的人生境界;大部分人还是该干嘛干嘛,顺其自然。”

1967年,何云昌生于云南梁河县。那是云南西部的一个小县城,距昆明近700公里,除了汉族,境内还生活着傣,景颇、傈僳、阿昌、德昂等少数民族。

我问何云昌是否跟阿昌族有什么关系。“没有,我是汉族,从小住在小县城里,是在里面打打闹闹的小孩子。”

梁河县靠近缅甸,小乘佛教盛行,例如傣族人,从小出家,“出家就像上学一样,小时候到寺庙里学习念经,到了十七八岁想还俗了,就出来结婚,结婚了又可以回去庙里当和尚。”阿昌将那种出世入世的状态形容为“混搭”,“一脚跨进去,一脚又跨出来,就是这样。”

阿昌信佛吗?他不置可否;但周围的人都信,“我妈妈一年差不多要过100多个宗教节日,烧香磕头吃斋,我小时候特别烦这个,但稍微长大一点,就知道他们缺乏对宗教的认知,或者说主流阶层不作为才导致了这些人对宗教的近乎迷信。”

如今自己也近知天命之年了,“我不再烦我妈妈吃斋念佛——我觉得挺好的,那也许是最好的一条通道。”

只是那种“好”,他是做不来的。他能做到的,就是“离开家乡,出去看一看外面的世界”。

1991年,在云南艺术学院度过四年之后,油画系毕业生何云昌被分配到昆明市一所矿山学校,教美术。按照他的说法,单位对他还行,只是他自己不想待了,先是请了半年的假,校长出于为年轻人负责的心态,找他谈了12次,“谈到第四次的时候,我说:你把我开除算了。”就这样,学校还拖了一年,最后实在没有办法,以长期旷工的理由将他开除。

从一个有单位的人,变成一个自由艺术家,阿昌最穷的时候,穷到什么地步?

“我1993年离开单位的时候,单位还给我发了一年的生活费,每个月146块钱,除去租房60块钱,还剩近90块钱,那就是一个月的生活费。”

而那个60块钱的公寓有多大呢?“5.2平方米。”他在地上铺了一块木板当作床,睡了两年。第三年换了一个稍大的房子,可能有12平方米,“但还是垃圾比我高,”阿昌突然有些不好意思,“我住的地方全是垃圾堆得比我高。”他天天抽烟喝酒,烟是五毛钱一盒,酒是两毛钱一碗,有时候两三天吃不上饭,大部分时候,只能仰赖朋友关照。

那时候待在昆明,阿昌什么也不干,除了偶尔画点画,或者在思考那个重大的问题:“你想当艺术家,那你以后要做什么?”

他偶尔也会想象一下自己变成有钱人,但他知道那不现实,现实是“两眼一睁,黑茫茫漆黑一片——那时候也没什么‘青年艺术100’之类的。”他自嘲道。

“1997年的某一天,一个年轻人到昆明海口集市卖买两两猪肉,肉贩嫌少死活不卖,最后年轻人告诉肉贩:他是某工厂工程师,夫妻二人同时下岗,工厂每月发50斤大米和一点点钱,已经很久没买肉,孩子才五岁不懂事,成天闹着要吃肉……肉贩听完,一刀拉下两三斤肉给他,又死活不收他的钱。那个工程师拎着肉走回家,和妻子商量后,往煮肉的锅里放了老鼠药,一家三口吃下后,全死了。”

2000年,阿昌在一篇《成年人的童话》的文章里写到这则新闻,“这个令人伤感的故事让当时处境也不好的我注意到,还有成千上万面临同样境况的人,不管面对怎样的困境和强大的势力,他们都没有像那个工程师一样选择了放弃。现实的锋芒只能穿透他们的肢体,但不能伤害意志,这种弱势群体坚忍不拔的精神意志又令我振奋。”

1998年,阿昌开始实施他公开发表的第一件作品:《预约明天》,这个31岁的年轻人全身涂满泥巴,不停地拨打切断电线的电话30分钟,而拨出去的电话号码则是随意编的,例如000000。

紧接而来的是1999年的三件行为作品:《移山》——在云南梁河,用木桩和绳索将一座山捆住,试图在30分钟内将之自西向东移动835公里;《金色阳光》——在云南安宁监狱,把自己悬挂在监狱高墙外的空中,企图用镜子移动阳光至高墙内的小黑屋,给犯人们一点光明;《与水对话》——在梁河,试图用刀切开一条河流。

《金色阳光》行为艺术现场。

在同一年,阿昌北上,成为崭露头角的行为艺术家何云昌。

“我没有刻意去消解或对抗什么势力,只是从自身感受出发,去宣扬我所赞赏的群体,还有他们的精神。”2000年他写道。

•••

两千多道疤痕

20多年来,行为艺术在何云昌的身上留下过多少道疤痕?

答案是:两千多道。

第一次“见血”是在《与水对话》的那一次。他先是请了一个屠夫,在自己的双臂各切了一道一厘米的伤口,然后用起重机把自己倒吊在梁河的上空,双手握着屠夫切过他手臂的小刀,切进咆哮的江水。血液从他的伤口流出,最后融入江水。

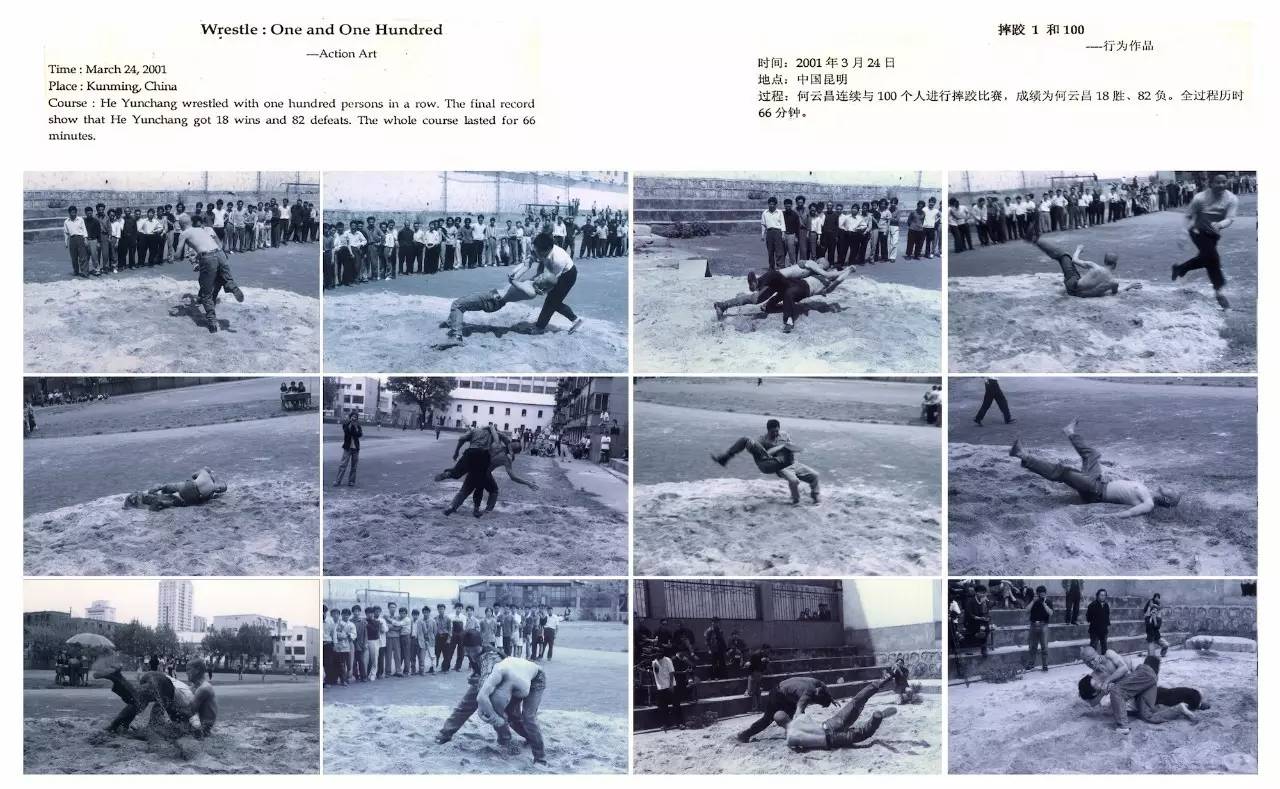

两年之后,他在昆明与人摔跤,作品名叫《摔跤:1和100》。“不知道怎么的,背上磕了一条15公分的口子,可能是磕到石头上了,”何云昌对我回忆,“除了背上那口子,脚趾头全部踩烂了。”

《摔跤1和100》,影像资料,行为实施于2001年03月24日

我看过这件作品的录像资料,民工们排着队,轮流上阵,何云昌胜18场,输82场,到了后半段,体力不支的他被频频摔倒,“气氛比较凝重”。

但摔跤并没有停下来,因为他跟民工头子事先谈好:“把我摔倒了,加五块钱。”现在想起来,他还有点佩服自己的先见之明,“因为人都有慈悲心,为了把这种慈悲心杜绝掉,我就说摔倒加五块钱,摔不倒不给钱,民工们就开玩笑说:好,摔死他!”

“他们理解这个作品吗?”我问。

“谁知道呢,反正我做完了,开心。”他大笑起来。

接着便是2008年,在北京奥运会开幕那天,他说服家乡的一个外科医生取出自己左边的第八根肋骨,然后分别与母亲和几位女性朋友戴上那根肋骨制成的项圈合影。

《一根肋骨》,与母亲的合影。

再过两年,即2010年的10月10日,何云昌最为人知、且可能最为人争议的作品出现了:在草场地的工作室里,这位艺术家请来25个朋友,以不记名的方式,投票决定是否在何云昌的身上开一条长1米,深0.5厘米至1厘米的创口。经三轮投票后,最终的结果是,12票赞成,10票反对,3票弃权,何云昌自右锁骨至右膝盖下方,被切出一条长达一米的创口。

手术没有进行麻醉。43岁的何云昌躺在一张铺着雪白床单的木床上,床靠着一面白色的墙,房间里灯光昏暗惨白,到了切割的时候,白色床单被鲜血染红,空荡荡的房间里回响着他痛苦的呻吟。一位名叫Melanie Wong的参与者在博客上写道,“现场参与的每个人心理都受到了激烈的撞击”。另一位参与者、日后成为何云昌个展《王道至柔》策展人的Nataline Colonnello(箫岭)回忆说,自己事后“一个月都吃不下东西”,但更多的感受则是“一言难尽”。

那一天是辛亥革命99周年纪念日,一小群人以民主的方式实现了民主。毋庸置疑,那是一件值得深入思辨的作品,但也完全可以想象,假如“普通公众”看到这个行为,会受到多大的冲击。

然而对何云昌来说,如果以“伤口”的角度来看,那都不算什么。

2003年在丽江实施的《抱柱之信》(将自己的左手浇铸在水泥里24小时,取《庄子·卷十四》中尾生期女不来,水至不去,抱柱而死的典故),2004年在北京东京画廊实施的《铸》(把自己浇铸在水泥立方体里24个小时),即便有些擦伤,身上的口子也不到十道——怎么会有两千多道呢?

《抱柱之信》,丽江,2003年

《铸》,北京,2004年

根据作品《铸》所做的雕塑

问题就出在《将军令》上。2005年10月21日,何云昌在美国布法罗奥本闹美术馆实施那两年可谓轻车熟路的水泥浇铸项目——他事先被捆绑好以防自己临阵脱逃,然后坐在一个玻璃柜中,随后倒入调配好的水泥。“我知道水泥要达到最好的凝结点是在72小时的时候,我设定到45分钟浇到胸口马上打开,就应该问题不大,结果当天天气很冷,我就开始发抖,那些水泥沙石就跟锯子一样,打开的时候,胸口以下全部是口子。”

他还在《将军令》结束之后的第二天,跑到布法罗当地的尼加拉瀑布试图一块岩石上停留24小时,结果被警方阻止,带走在医院特护病房“羁押”了一天之后,第三天就遣送纽约。在纽约,他住在谢德庆家,后者给他铺了一张白床单,“早上一起来,发现床单上全是血痂子,粘得嘎吱嘎吱地响。”

何云昌说自己的体质是无疤痕体,但因为水泥含碱的原因,在谢家待了将近一个月回到北京后,身上还是遍布结痂,至于浅的那些,“全都抖落在德庆给铺的床单上了。”

那些都是十年前的事了。那两千多道伤疤,我不知道他有没有把最近的这两次算进去——2014年3月,在个展“尘缘”开幕的前一天,何云昌在北京白盒子艺术馆实施了《春天》,请人在自己身体的七个部位开了16刀,用取出来的血染红10位模特的手指甲和脚趾甲。

2015年6月,他又在北京央美艺术中心实施了一个名叫《花季·六月雪》的行为,用80目粗砂布在上半身打磨出花瓣的形状。那些如同绯红画笔擦过的伤口被拍成照片,用作在墨斋开幕的《王道至柔》海报,既触目惊心,又美丽得动人。

《花季·六月雪》,北京,2015年

•••

提炼痛苦的炼金士

一直有评论认为何云昌的行为作品是残酷的、暴烈的、苦行的、挑衅乃至于挑战感官和伦理的,尽管这是部分确凿的论断,但我也相信,阿昌同时是一个温柔而有诗意的人。

在北京的墨斋画廊,何云昌近二十年来所做的部分行为作品,以影像和实物等多种媒介被展出,但《王道至柔》的重点,无疑是他最新的行为现场:“心殿”。

2015年10月17日、24日、31日这三天,何云昌分别实施了三场行为艺术,第一场《宁静致远》,他用塑料袋装上一公斤墨,悬挂于半空,让墨汁通过小孔滴落在玻璃桌面上,再将之擦净,历时三个小时;第二场《镜心云影》,将一块透明水晶方块石悬于半空,重复推动石头使其晃动,两个多小时后让石头静止后,割断绳索,使石头砸碎位于下方的玻璃镜面;第三场《怀风抱露》,用毛笔蘸水滴洒落在玻璃桌上,让水蒸发循环到空气中,整个行为持续四个小时。

《镜心云影》,北京,2015年

有评论说,《心殿》“从内容和形式上都体现了艺术家对虚实、刚柔、动静、清浊、今昔等理念的自我感悟和呈现”,并且,那“标志着何云昌艺术探究的一次重要转折,折射出其艺术造诣及个人心境在逆流不屈、翻越巅峰后,延展开的更为开阔、宁静、平和的境界”。

我不知道在现场观看的人是否即刻体会到了上述评论所说的这一层意思,倒是因为这三场行为过于安静乃至枯燥,“行为还没完,模特跑了一个——只用六个模特还跑了一个,笑死我了,我本来想说两句啥的,转身一看模特公司的老板娘都站在那儿了,算了吧”。

没有确定的意义和固定不变的语境,多义和变数本是行为艺术的题中之义。但如果说到何云昌由刚至柔的转变,那或许可以追溯到更早的时候。

2006年9月24日,在英国艺术家基金会的支持下,何云昌开始在英国实施《石头大不列颠漫游记》。在英国东海岸一个叫布姆的小地方,他随手捡起一块石头,然后由东向北,沿着海岸线绕英国一周。那段旅程共历时112天,走了3500公里,经过海滩、草地、森林、湖泊以及雾霭,穿过拱桥、城镇和乡村,直到最后回到原点,再把那块形影不离的石头放回去。

《石头大不列颠漫游记》,英国,2006年

有英国记者问他做这个作品的目的是什么,何云昌答道:“就是为了把它放回原来的地方。”

“这个行为近乎无效,而这种无效和当今世界主流社会的人生价值观形成对峙。”在另一次采访中,他又说:“无效,或者说是低效,其实就是极其反当下这种功利主义和实用主义的东西。我做作品都秉持一个理念,人的肉身可以被践踏和蔑视,会消灭,那么在这之上,唯一不可以磨灭的就是人的精神,比如勇气、智慧还有绝不和现状妥协的意念和态度。”

移山,与人摔跤,把一条河分成两半,让十吨水重新流淌五公里(《上海水记》,2000年),诸如此类,都是一种愿望,“是我个人徒劳的努力,但在某种层面上我达到了为所欲为的自由程度”。

对我个人而言,2003年的《视力检测》是一件极其迷人的作品。该年的11月27日,何云昌在开始实施行为之前检测得自己的双目视力分别为1.8和2.1,接着,他把自己绑在一张铁凳上,身前是装有256个灯泡、灯光瓦数高达一万瓦的不锈钢镜面,然后注视灯光一个小时。作品结束时,再次检测双目视力分别为0.8和0.9。

《视力检测》,北京,2003年

在墨斋展出的《视力检测》的摄影图片极其瑰丽——虽然只是何云昌一个人背对着相机,但他看起来就像是一个圣雄式的追日者,伟岸崇高,又暗藏一种悲壮的意味。如今那个不锈钢镜面被放置在他工作室客厅的角落,落满灰尘,黯淡无光。

艾未未曾经评价说,何云昌“完成意志的企图被他神圣化到了荒谬的地步”,甚至可称为“可歌可泣”;中国当代艺术研究者Judith Neilson则认为“何云昌是提炼痛苦的炼金士”;但我更倾向于赞同诗人于坚的观点:“阿昌身上有一种圣徒精神。”

于坚说,何云昌是挑战历史和意义之人,在“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始”的传统社会里,阿昌无疑是一个惊世骇俗的出走者,并且最终会获得自由,因“自由乃是个人有意识地创造,而且经由自己的身体抵达”。

他的作品具有如此强烈的张力,纵使无法亲眼目睹,也可藉由图像、视频和文字描述感同身受,如《枪手》(2001年)、《卧游——从福冈美术馆到富士山》(2009年)、《草场地十世》(2012年)、《涅槃》(2013年)乃至此前提及过的《抱柱之信》,都具有与其他艺术形式大相径庭的震撼力,那种魅力是独立于艺术家之外的,就像何云昌在回顾《抱柱之信》时所说,“…做完了,就释然了,内心的东西表达出去了,而且摆脱那种痛苦,感觉很好。多年以后,回头一看,挺感动的,好像和我没什么关系,被另一个人的作品打动了”。

《涅槃》,比利时,2013年,在24小时的时间里,把身上的衣服烧尽。

•••

“活着最重要”

关于阿昌行为艺术的种种,例如个体意志与意识形态、情感与现实、存在与虚无、抒情与暴力、身体与灵魂……都有方家的高论,我倒是好奇他如何看待谢德庆这位闻名海外的行为艺术前辈——他们有时候会被放在一起进行评述。

“听说他已经不再做艺术了?”我问他。

“2005年我碰到他的时候,他已经不做作品了,我听说他和媳妇开了一家小饭馆。”

我听到的说法是谢德庆现在最大的乐趣和骄傲就是做出好吃的锅贴,“不是,”何云昌说,“德庆之前主要靠做装修什么的生活,后来年纪大了,只能开家快餐店。他心高气傲,早不想在艺术圈待了,就想像一个普通人那样活着——你看他这么大的艺术家,心态有多好,开一个饭馆,还不是活得好好的。”

他们认识得很早。谢德庆应艾未未邀请第一次来北京,就是何云昌去机场接的。在阿昌眼里,谢德庆是一块纪念碑。2000年,谢德庆宣布不再从事艺术创作,此前他的最后一件作品是《十三年计划》,“其实在那之前他就已经看明白了,已经接近出世的状态,但他还要生活下去。”何云昌话锋一转,“艺术多好啊,有时候你翻了一座山,心想后面的风景大概也就是那样了,但是你又接着翻了一座山。其实歇一歇,没事的时候溜溜弯儿,是不是也有别的风景呢?”

1994年,阿昌和朋友第一次触碰了行为艺术,在一个画展的开幕式上,他们从高处撒下七箱已报废的债券,高喊着“破产,破产”,然后在保安跑来捉拿之前逃之夭夭。那个作品的名字叫作《破产的计划》。20年过去,如今他会在做作品之前辟谷,以保持清醒的状态;仍喜欢下围棋,却难以找到棋友;偶尔跟朋友打牌,并自嘲沦为“无酒量、无酒品、酒后无德”的“酒场垃圾”。或许更值得一提的是他仍然痴迷于打游戏,曾经有三年每天在电游上耗上十五六个小时,花掉数十万的费用,直到把装备全部输掉,就像“养电子小猫小狗,乐呵乐呵”。

2005年,何云昌在接受《国际先驱导报》的访问时说,“什么是 ‘行为’?简单地说,一个人从桌子上跳到地下,可能是孩子游戏;一个人从十楼跳到地上则是自杀;一个人反复地从桌子跳到地上,可能是行为艺术。”

在他看来,行为艺术的灵感终究来自生活,“平常一个小事,看的一本书,想起小时候一个愿望,心有所动,要表达出来,不写书,不画画,开始设想行为方案……”在同一个采访中何云昌对记者说,“你看,鱼在水中游,鸟在天上飞,植物在风中生长,它们都在以自己的身体做表达,而我,只不过是希望像植物一样生活。”

因为要拍摄他的肖像,我们在11月中旬再度造访阿昌的工作室。因为前一晚四点才睡,阿昌到了中午两点才醒,他说昨晚眼睛发疼,他甚至有些担心会不会从此瞎了——直到喝下几杯热茶,他才如释重负般地对我们说:“终于活过来了。”

“活着最重要。”他强调。

13岁那年,闲来好夜游的阿昌在一个夏夜里走完一圈县城,困了就躺在街边的卖肉砧板上,酣睡时来了一群穿制服的壮汉,“他们的举止比他们手中刺眼的手电光更为粗暴”,少年阿昌无法与他们论是非曲直,那时他开始接触到这个现实冰山的一角,从此决定离开家乡。

他戏称自己为一个“傻子”,“妄想拉动一座山,把河水分成两半,移动阳光,让河水倒流,击败一百个人并与一百人喝酒……”,还为这个现实的版本设想了三百年和一千年后的传奇结局,然而说到底他非常清楚,“我不可能将河流分为两半,不可能拉动一座山,不可能移动阳光,让河水倒流并击败百人或千军万马,”在《成年人的童话》中他写道,“但是我没有放弃,很多人也没有放弃并延续着他们的梦想。”

他甚至为此写出了诗一般的句子:“屋子光线昏暗,那些兰草、茉莉、碧螺春和海棠花奄奄一息。只要把四面墙推倒,就可以将阳光移到我所钟爱的植物身上——这样看来,我们的努力必定可以改变一些什么。”

阿昌喜欢笑,虽然笑声也细碎而低微;他也容易动情,如孩子一般在悲喜之间无缝切换。关于后者,有记者写过颇为传神的描述:“说到某些沉重的感受时,他又极动情,头微仰起,眼睛眯成一条缝,声调呜咽,好像己经要哭了,神情令人想起一条伤心的老狗。”

如今阿昌混迹在离故乡五千公里之外的北京,父兄都已过世,转眼四十多年,他却庆幸自己能在如此险恶的现实中,大致按自己的意愿度日,“做一些自己喜欢、力所能及的事,滋润自己早已冰凉苍白的心”。

“你有想过某一天回到故乡去吗?”我问他。

“经常想。”他说,“等孩子大一点了,想带他回去,让他看看我小时候待过的地方。”那是不一样的世界,走十分钟就可以进山,再走十五分钟就是原始森林——那是喜马拉雅山脉的延伸地带。以前梁河县隶属南甸,最后一任土司在解放前逃去台湾,留下一个丫头被整疯了,直到改革开放之后才被接走。“我小时候的印象就是一个疯女人在谷场上跑,全县城乱转,满世界跑,然后剩下的都是快乐。”

《针对庞然大物》,摄影,2000年

•••

和阿昌的一些对话

何云昌工作室里的绿植。

阿改:身体对你来说意味着什么?

阿昌:身体就是我的载体。

阿改:所以背后的前提是,因为人对自己的身体有绝对的意志和主权,所以有权力任意使用自己的身体?

阿昌:不是权力,而是基于一种认知,即每个人最终都会离开,在你几十年的生命历程中,必然有一些东西大于你的肉体和生命,即便你只在乎自己,也总有比这尊肉身更美好的、更值得尊重和付出的东西。

阿改:但是中国的传统是讲究“养”生的,身体是上天赐予的礼物,你要让他生生不息,而不能有类似自残这样的行为,但现代的行为艺术似乎是打破这一传统观念的。

阿昌:1993年、1994年我开始做行为艺术的时候,对这套观念的理解和普通人没多少差别,但经过四五年比较系统的思考,等到1997年的时候想得差不多了,再去做行为时约束就少了。到目前为止,我没有重复做过一件作品,也不会去做表演,关于身体的应用这些问题也想得差不多了。

阿改:结论是?

阿昌:充分地应用身体就是对身体最高的尊重。

阿改:有底线吗?

阿昌:早期的底线就是弄个半死就可以了,底线就是留住一条命。但那只是一种愿望,要是真的发生什么意外,命搭进去也就是搭进去了。所以我做作品都会跟合作方签协议,就是做作品的过程中,发生意外、对身体的伤害以及引起身体的后续的并发症,等等,这些都跟任何人和机构没有关系,那是我个人的意愿。我应该已经签过十几次了。

阿改:2003年做的那件《视力测验》是出于什么考虑?对你的视力有影响吗?

阿昌:当然,我今年48岁,四年前已经是老花眼。当时左眼视力2.1,右眼1.8。做那件作品的初衷,就是要把自己的身体弄坏。你想我们60年代出生的人,你的爷爷会告诉你爸爸,你爸爸告诉你,你会告诉你的孩子——要尊老爱幼,要与人为善,要礼义廉耻,还要有佛家的慈悲心……我们太多羁绊了,伦理道德,家国系统,你动根手指头都会犯戒,那我选择把我的眼睛弄坏这件事,我自己就可以界定了,不碍你什么事,也不需要审批,就是超越在那一切之上,自在了。

阿改:这有点像撒旦决意违背上帝,“我一定要下地狱”的这种感觉。

阿昌:你也可以说是释迦牟尼舍身饲虎——你的确可以去延伸解读,但我的起念很简单,就是把眼睛弄坏这个事情我自己可以控制,那是对自由,对摆脱羁绊的极端强烈的诉求。

何云昌在位于北京草场地艺术村的工作室。

阿改:你觉得自己是一个烈性的人吗?

阿昌:我性格比较暴戾,动了情绪会比较刚直,平常我都很蔫,周围人都知道我是最怂的,我属于天大的事都不在乎的那种人,但如果是着急了就会特别失控。

阿改:衰老对你有什么影响?

阿昌:会有影响,我原来的体质很好,比如说去网吧打游戏,我可以打三天三夜,困了坐椅子上眯一小会儿就行,饿了一招手,来一碗方便面,加两根香肠两个鸡蛋,那样就可以打三天三夜。打麻将我也可以打三天三夜。现在就没有那么好的精力了,现在打个通宵,第二天就打不起精神,不像以前了。

★快来看100个人围观方力钧!

机构合作、广告刊登、项目合作请联系

iap007@126.com

微信:lydia2nd

试试回复这些词

不知道会发现什么奇怪的东西

涉毒 红色 偷窥欲 陈忠实 上帝视角 狂吐

无人问津 奥斯卡 裸身 硬色情 自杀 IKEA

包豪斯 公开认错 搞死艺术 妓女 蜷川幸雄 世外桃源

快来看100个人围观方力钧

��欢迎围观