观察“新文化运动”的北大1915级视角

如果以1915年9月15日《青年杂志》(自第二卷起更名为《新青年》)在上海创刊作为起点,轰轰烈烈的“新文化运动”迄今已过百年。1919年5月4日“五四运动”的发生,既把“新文化运动”推向了高潮,同时也奠定了此后中国的历史进程。因为“五四运动”的意义实在太过重要,所以“新文化运动”在日后也就逐渐被阐释成了“五四新文化运动”。

“五四运动”当然内在于“新文化运动”,其思想主张与实践形式都是包孕在“新文化运动”中的一种。但两者的差别也很明显,最为突出的一点便是运动的主体不同。“新文化运动”虽然以《青年杂志》的创刊发轫,但实际上“新青年”是这场运动的召唤与塑造的对象,运动的主体乃是他们的“导师”一辈。这场运动的代表陈独秀、胡适与李大钊等人多为北京大学的文科教员,蔡元培则更是时任北大校长。而“五四运动”的主体却不然。这是一场名副其实的“学生运动”,是真正的“新青年”第一次以历史主体的形象出现在现代中国的舞台上。日后谈论“五四精神”的利弊得失,当然也有陈独秀与胡适等“导师”一辈的论述参与其间,但论者所能依据的主要还是当年在场的学生通过著述与实践不断追怀及建构起来的“五四记忆”。换句话说,从“五四运动”起,“新青年”不仅成为历史书写的主体,也开始自觉书写历史。

在“五四新文化运动”研究中,最先使用“导师”与“学生”的“代际视野”对这场运动做出成功阐释的,是罗马尼亚裔美籍学者舒衡哲(VeraSchwarcz)。在专著《中国启蒙运动—知识分子与五四遗产》中,她提出“五四运动”时期“历史活动舞台上出现了一代新人”,即“‘五四’人”,认为“这代人的聚合点是1919年5月4日所发生的事件”,并且具体讨论了他们与“导师”一辈之间的互动情况。1从“代际”视角出发考察现代中国的历史进程,其实并非舒衡哲首创。2她的学术史意义在于将这一思路整合成一种有效的解释范式。而此后的“五四新文化运动”研究,基本都接纳了她的这一论述。

“代际视野”在复杂的历史表象面前当然有其穿透力,但需要说明的是,其成立的前提却是首先借助抽样的方式对于一代的整体特征进行把握。是故,那些在重要“事件”中在场的成员自然也就很容易成为被抽样的标本。具体到“五四运动”而言,所谓“‘五四’人”指的便是当时“在读”的1916、1917与1918三级北大学生。3之所以特别强调他们的贡献,就在于学生身份对于“五四”一代的代际意义的生成具有决定作用。

的确,当时在读的北大学生,以中国文学门(同年秋改称系)为例,1916级有傅斯年、许德珩、罗常培、杨振声与俞平伯,1917级有邓中夏、杨亮功、郑天挺、罗庸与郑奠,1918级有成舍我与孙伏园;再以中国哲学门为例,1916级有顾颉刚,1917级有朱自清、康白情与江绍原,1918级有何思源。凡此,皆可谓“一时之选”,而他们日后在现代中国的政治、思想、学术与教育等领域的成就,也更是“可圈可点”。他们当然是“五四”一代的典范,同时,“五四精神”也被他们以各自的道路不断拓展。

不过,当在场者享受殊荣时,缺席者是否必然应当被湮灭在历史的角落?事实上,在“新文化运动”的历史叙述被“五四运动”这一时间与意义的节点所主导后,两者之间原本存在的某些缝隙也就在一种线性的逻辑链条覆盖下被忽略甚至抹平了。“新文化运动”在北大兴起于蔡元培1916年底掌校后,由于1914级次年即离校,是故少受洗礼;而1915级虽然未及“五四运动”发生,但已经参与1917与1918两年的“新文化”建设。他们同样是“新文化运动”所召唤与塑造出来的一代,也是一种“新青年”。因此,考掘与追踪1915级北大学生从在学期间到“五四运动”的教育经历及文化实践,也就不仅具有重建论述对象早期生命与学思历程的史料意义,更可以在此基础上尝试为观察“新文化运动”的展开过程及内在理路提供一种不同于分辨师生两辈的“代际”视角的论述方式。

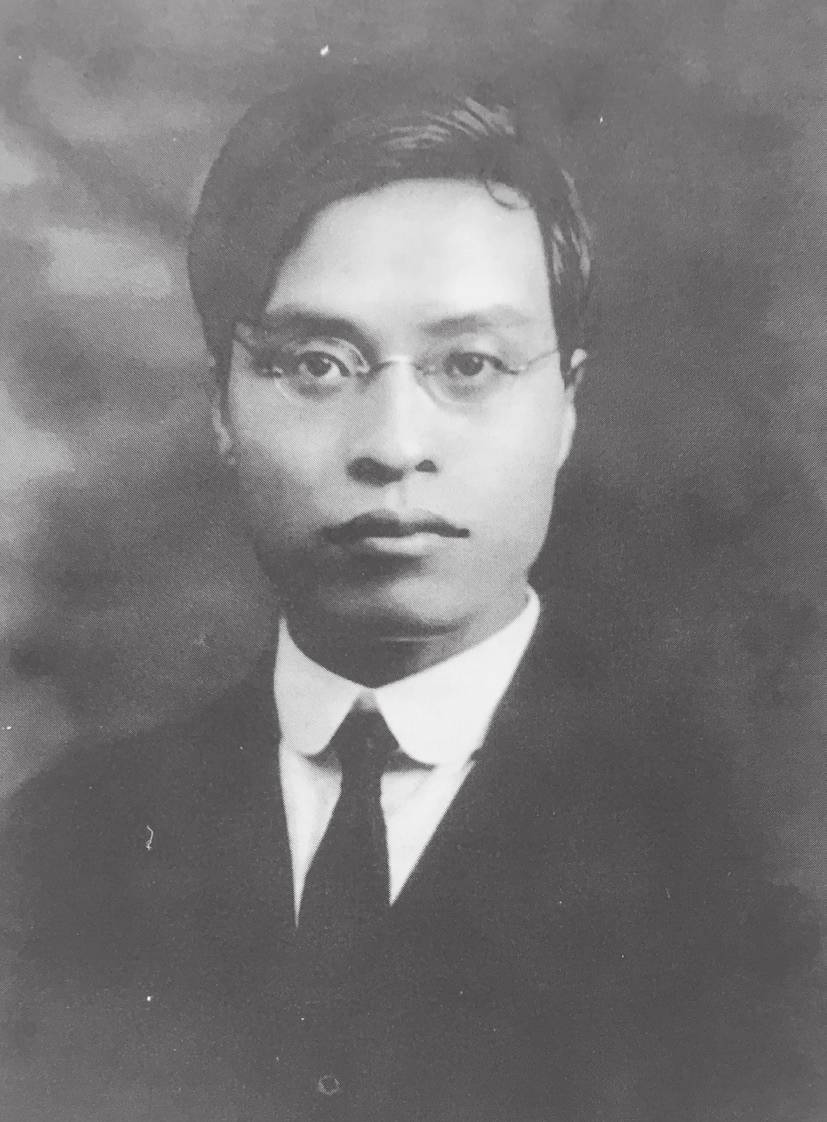

日后成为著名哲学家与哲学史家的冯友兰(1895—1990),1915年进入北大哲学门就读,成为哲学门招收的第二届十三位本科生中的一员。41918年毕业后,他返回原籍河南开封任教,并于次年赴美留学。与他的师弟傅斯年和罗家伦等人不同,冯友兰直至1926年出版了他的第一部代表作《人生哲学》以后,才真正登上历史舞台。这一延迟的“登场”与他在“五四”现场的缺席直接相关。他在北大求学期间的经历,为他以自己独特的方式在离校以后介入并且延续“新文化”的“志业”准备了条件。是故,本文的讨论便从考辨冯友兰在北大的就读经历说起。

在《青年杂志》创刊的1915年9月,冯友兰入读北京大学。此前的暑假,他从上海的中国公学大学预科部毕业,报考北大法科并顺利通过考试。入学北大后的冯友兰很快转入文科中国哲学门学习。与他同为哲学门1915级本科生的还有孙本文、谢基夏、于登瀛、谷源瑞、嵇文甫、唐伟、陆达节、胡鸣盛、黄文弼、朱之章、陆焕与李相因等十二人。其中,嵇文甫是河南汲县人,1918年6月毕业后与冯友兰一道返回开封任教,日后一直在河南教育界工作,在高等教育与哲学史研究等领域多有建树。其他同级同学,孙本文毕业后曾赴美国留学,归国后历任上海复旦大学与南京中央大学教授,是著名的社会学家;陆达节日后长期在海南与广东开展教育工作,曾任广州中山大学教授,是古代兵书研究专家;胡鸣盛先是在北京大学与北京医科专门学校任教,后又进入北平图书馆与故宫博物院,在敦煌文献整理与古典文学研究等方面著述颇丰;黄文弼毕业后留校,后长期从事西北史地考察,是边疆文献专家。可见,虽然与“五四”一代的“群星璀璨”相比或许稍有逊色,但1915级北大哲学门的学生显然也都十分优秀。从他们日后的发展路向来看,就读期间的思想熏陶与学术训练,无疑发挥了至关重要的影响作用。由于他们在校时间横跨了“新文化运动”在北大兴起前后的两个历史时段,所以对于他们教育经历的考察也就需要更为细致地加以分辨。

中国哲学门,原本只是北大计划开设的三个哲学门之一,但由于师资匮乏,另两门—西洋哲学门与印度哲学门当时并未创建。1914级哲学门首届学生共二十四人。尽管其中也有在日后成为著名学者的张申府与陈钟凡等,但总体而言,他们的学术格局与水平较之1915级,还是明显偏弱。这与他们接受的教育不无关系。据冯友兰回忆,他入学时,“中国哲学门里有三门主要课程。一门课程是中国哲学史,讲二年。还有诸子学和宋学,这是两门断代哲学史”,“给我们讲中国哲学的那位教授,从三皇五帝讲起,讲了半年,才讲到周公。我们问他,照这样的速度讲下去,什么时候可以讲完。他说:‘无所谓讲完讲不完。若说讲完,一句话可以讲完。若说讲不完,那就永远讲不完’”。于是冯友兰认识到“当时的教授先生们所有的哲学这个概念,是很模糊的。他们看不出哲学和哲学史的分别”。5

冯友兰所说的这位讲授“中国哲学史”的教授是陈黻宸。陈黻宸(1859—1917),字介石,浙江瑞安人,早年参政,后转向治学,晚年在北大任教。“《中国哲学史》开课之初,只是由陈黻宸一人讲授。”6同时,他还负责哲学门的另一主要课程“诸子哲学”。1914级的“中国哲学史”课程全部由陈黻宸开设,1915级第一年的“中国哲学史”课程也是由他讲授。现存的陈黻宸的《中国哲学史》讲义上起伏羲,下讫太公,7恰与冯友兰的回忆相合。

在写于1924年8月的一份英文简历中,冯友兰表示在北大读书期间,自己“在中国哲学方面,深受陈介石的影响”8。此说主要是基于他修习过陈黻宸的“中国哲学史”课程这一教育经历,而不是指学术路向与研究方法层面上的“影响”。因为陈黻宸的知识结构无疑已经相对陈旧,而1915级哲学门的学生比诸1914级之所以能在整体上展现出新的面目,正在于并非全然受到他的“影响”。

1917年,陈黻宸病逝。同年,北大哲学门的“课程设置及学术风气”发生了“实质性变化”。具体而言,首先是原先由陈黻宸一人讲授的“中国哲学史”课程,改由马叙伦、陈汉章以及应校长蔡元培与文科学长陈独秀之邀归国任教的胡适三人分别开设。此外,“另一个变化是:1917年前,中国哲学门的课程多限于哲学思想本身,一般较少涉足于其它学科领域。而1917年之后则经常开设哲学以外的其它社会科学和自然科学的课程,如顾梦渔讲《经济学原理》,沈步洲讲《言语学概论》,陈仲骧讲《人类学》及《人种学》,李石曾讲《社会学科》和《生物学》等等”9。导致这些变化的直接原因便是“新文化运动”的兴起,而这些制度层面的变革也把蔡元培、陈独秀与胡适等人的思想主张推向了教育与学术实践。冯友兰在这一氛围中开始与“新潮”接触,自然也就为他的观念与行为发生“新变”提供了契机。

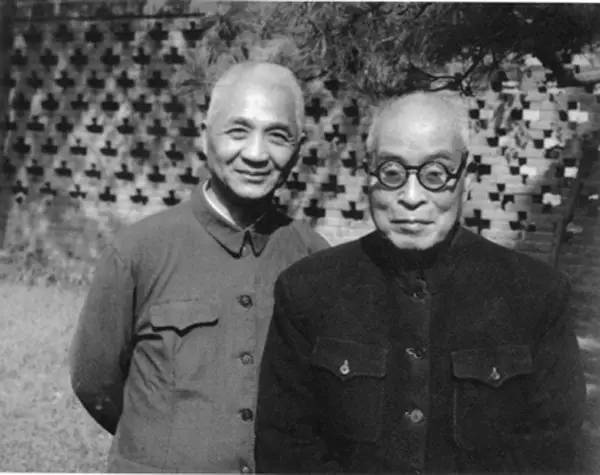

1917年9月,冯友兰进入三年级,结束在美留学的胡适(1891—1962)到北大任教,任哲学门教授,开设“中国哲学史”等课程。当时与他同样讲授该课的陈汉章沿袭了陈黻宸的讲法。据1916级哲学门学生顾颉刚回忆,陈汉章“从伏羲讲起,讲了一年,只讲到商朝的‘洪范’”10。胡适到校后,重编讲义,从西周之后的哲学讲起。所谓“截断众流”,指的便是他的这一迥异时潮的做法。冯友兰日后回忆:“当时我们正陷入毫无边际的经典注疏的大海之中,爬了半年才能望见周公。见到这个手段,觉得面目一新,精神为之一爽。”让他印象深刻的是胡适的讲义“把自己的话作为正文,用大字顶格写下来,而把引用古人的话,用小字低一格写下来”,因为“在中国封建社会中,哲学家们的哲学思想,无论有没有新的东西,基本上都是用注释古代经典的形式表达出来,所以都把经典的原文作为正文用大字顶格写下来”。在冯友兰看来,胡适的做法是“五四时代的革命精神在无意中的流露”11。称赞胡适此时在授课与著书中彰显了“五四时代的革命精神”,显然是一种事后追认。但在现代中国学术史上,胡适的“述学文体”的确影响深远,甚至成了一种以“白话文”述学的典范形式。12冯友兰此后的学术著述,也在这一谱系之中。在新的表达方式背后实为新的思维方式,胡适带给冯友兰的冲击不可谓不大。

1917年11月17日,北大哲学门研究所召开筹备会议,冯友兰出席。《所约》规定,三年级以上学生均可报名,每周活动一次。冯友兰在会上选定了三项研究科目—“欧美最近哲学之趋势”(导师胡适)、“逻辑学史”(导师章士钊)与“中国名学钩沉”(导师胡适)。1312月3日,研究所正式成立,蔡元培到会演讲。此后,冯友兰便在胡适的指导下系统学习。在毕业次年,冯友兰决定出国深造,选择学校时,他的第一反应也是去征求胡适意见—“我找胡适,问美国哲学界的情况,学哲学上哪个大学比较好。他说,美国的哈佛大学和哥伦比亚大学都是有名的,但是哈佛的哲学是旧的,哥伦比亚的哲学是新的,他本人就是在哥伦比亚学的新哲学。”14于是,冯友兰听从胡适建议,进入哥伦比亚大学哲学系。

冯友兰在回顾自己的大学生活时说:“我觉得我在北大的三年收获很大。这三年可以分为两个阶段。在第一个阶段,我开始知道,在八股文、试帖诗和策论之外,还有真正的学问,这就像是进入了一个新的天地。在第二阶段,我开始知道,于那个新天地之外,还有一个更新的天地。‘欲穷千里目,更上一层楼。’我当时觉得是更上了一层楼。”15冯友兰此说,大略可以对应他在“新文化运动”前后的教育经历。

《心声》与《新潮》的对话及交响

在舒衡哲的论述中,冯友兰属于“五四新文化运动”的“学生”一辈。在她的概括中,“学生”一辈与“导师”一辈的差异之一在于“他们的年龄和进入北大之前所受的教育,使他们较少受到儒家传统的影响,从而也就不那么憎恨它”,“他们不像其师辈那样自辛亥革命失败以来便备受封建心态的困扰,因此在进行文化批判时更为理性”。而这点在“冯友兰和张申府等人后来的著作中明显地反映出来”16。如此说来,似乎冯友兰正是“学生”一辈的代表人物。但事实上,同为“学生”,他与师弟们并不完全一样。他在重新评价“传统”之后转向了主张文化守成,这点他比绝大多数“学生”一辈都要走得更远。甚至在胡适看来,他已经走到了“五四新文化运动”的对立面。17当然,胡适之说未免夸大其词,因为冯友兰此后进行的只能说不是胡适式的“新文化运动”,而不能说他已经背离了“新文化运动”的立场与方向。通过分析他与典型的“学生”一辈在“新文化运动”的历史现场中的异同,可以见出两者的关联所在以及日后出现的差别所向。

1918年6月,冯友兰结束了为期三年的大学生活,同年9月他到开封的河南第一工业学校担任国文与修身教员。关于自己返回开封后的生活,冯友兰在晚年回忆中只有一段轻描淡写的叙述:

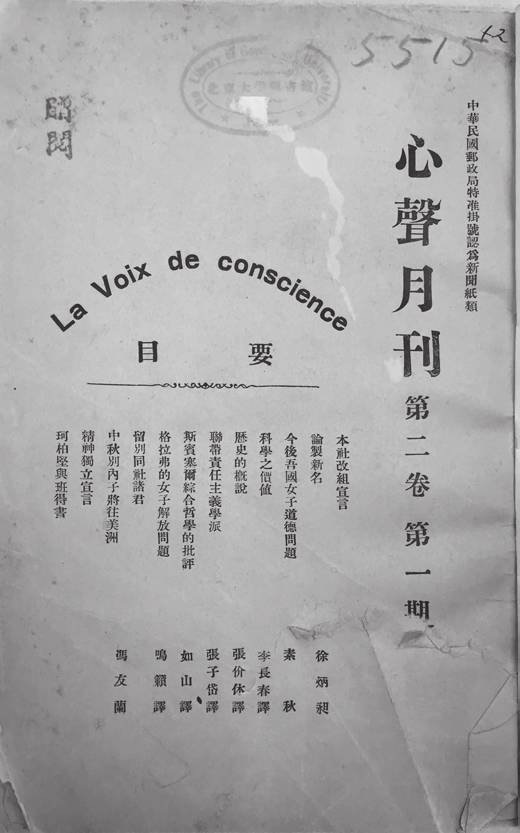

我也是五四运动时代的人,但是我在北大1918年就毕业了,没有赶上1919年5月4日那一天。我在北大毕业以后,回到开封,在一个中等专科学校教国文和修身。有几个朋友商议,也要在河南宣传新文化,响应五四运动。我们大约有十几个人,每人每月出五块钱,出了一个月刊,叫《心声》。我当时担任功课比较少,就叫我当编辑。我写了一篇发刊词,其中说:今更以简单之语,声明本杂志之宗旨及体例曰:

本杂志之宗旨,在输入外界思潮,发表良心上之主张,以期打破社会上、教育上之老套,惊醒其迷梦,指示以前途之大路,而促其进步。

这个刊物的内容很平庸,但在当时的河南这是惟一的宣传新文化的刊物了。18

冯友兰在这段回忆中谈到了“缺席”与“在场”的问题。他虽然没有参加“五四运动”,但却是在河南传播“新文化”的先驱。不过,也需要略加辨析,即《心声》杂志创刊于“五四运动”发生之前的1918年下半年,所以说其旨在“宣传新文化”不假,但“响应五四运动”则言过其实。并且与晚年认为“刊物的内容很平庸”不同,在1924年8月的自撰简历中,冯友兰把“编辑《心声》双月刊,评论当代各种问题”当作了自己的一项重要经历。19编辑《心声》是冯友兰早期文化实践的关键部分,而这一当时河南“惟一的宣传新文化的刊物”在1918年下半年出现,其本身就具有相当的历史价值。

1919年1月,以北大文科学生为主体的《新潮》杂志创刊。在“新文化运动”的影响下,北大先后出现了三种主要的学生刊物。根据冯友兰晚年的表述,“左派的刊物叫《新潮》,中派的刊物叫《国民》,右派的刊物叫《国故》”20。对此,俞平伯也有诗为证:“同学少年多好事,一班刊物竞成三。”21所谓“一班”,指的是三家刊物的主力都是北大国文门的在读学生。虽然各自宗旨不同,但“这些刊物都是由学生自己写稿、自己编辑、自己筹款印刷、自己发行,面向全国,影响全国”。22此前已创刊的《心声》便是通过这一模式组织与发行的,只不过其拟想的受众主要面向河南而已。冯友兰在这方面可谓已着先鞭。

谈论“新文化运动”,除去关注其中心城市北京以外,“新潮”在各省的流播过程与接受情况也值得重视,因为“新文化”的影响正是通过这些具体的人物、社团、杂志与运动辐射开来。《心声》与《新潮》虽然分据中心与地方,但两者在接受“新文化运动”的思想“共振”的同时,也多有“互动”。而两者之间的“对话”有时还构成某种具有生产性的“交响”。

《新潮》创刊时,冯友兰已毕业离校,故而他并非“新潮社”的发起人之一。但他与“新潮社”的骨干傅斯年与罗家伦等人都交情甚笃,他本人也在1920年4月,与朱自清、孙福熙一道,正式加入。23《新潮》先后发行了三卷二号,共计十二期。在这一过程中,冯友兰先在开封,后赴美国,但他的著译文章却一直在《新潮》上发表。1919年10月,《新潮》第二卷第一号发布广告,公开刊物在各地的“代卖处”,其中在开封负责销售的便是“青云街心声社”。由此可见他与《新潮》编辑骨干的密切关系。

“心声社”即《心声》杂志社,而“青云街”是当时冯友兰在开封的住地。关于《心声》创办前后的情况,冯友兰在晚年给家乡友人的书信中曾经谈及:

《心声》的主要组织者是当时在第二中学工作的韩席卿(殿珍)。当时组织了一个《心声》杂志社。成员有韩席卿、嵇文甫(明)、魏烈臣、马辑武、王柄程(怡柯)、王云青、冯友兰等十来个人。(后来又加入了徐旭生、徐侍峰等)每人每月捐款五元作为出版刊物的经费。因为我当时担任的功课比较少,所以就由我负责编辑、发行等一切杂事。社址也跟我的寓所在一起。我先住在(开封)老府门,后来也迁到青云街,杂志社也跟着迁移。杂志社于一九一八年暑假筹备,于暑假开学后出创刊号,初为周刊,一九一九年改为月刊,每期发行一千份左右,延续到一九一九年暑假前后停刊,共出多少期,记不清楚了。周刊的内容是批判当时河南教育界中的一些具体问题,月刊比较系统地介绍一些西方思想。24

这是目前可见的最为详尽的一份《心声》当事人的历史回忆。由于杂志传世不全,所以根据冯友兰的这段叙述,同时参照存世的《心声》杂志,可知:《心声》创刊于1918年下半年,具体时间大约在冯友兰入职河南第一工业学校的9月,初为双周刊,至1920年1月出满十期后,编为第一卷,此后出版的各期为第二卷,同时改为月刊;杂志在第一卷中就屡有脱期与合刊现象,第二卷亦不知最终编至何时,目前所见最后一期为第二卷第七期。冯友兰所谓“《心声》双月刊”,当指杂志的实际出版周期大概为每两月一期。

在《心声》第一期上,有冯友兰撰写的《发刊词》。在他看来,当时的河南社会,尤其是教育界的“种种之招牌,种种之名称,一言以蔽之,老套而已”,它们“精神无改,面目徒更。而此所更之面目,万变不离其宗,变与不变,实无差异。吾无以名之,名之曰:‘换汤不换药’”。他以易卜生《国民公敌》中的斯多克芒医生自况,致力与“大多数所执之真理”,即“老套”对抗。他选择的用力之处是“社会方面及教育方面”,具体的革新方案便是“输入外界之思潮”。冯友兰所谓“外界之思潮”,既指在“新文化运动”中传播的西方思想,也指以河南为界限的“外界”,即他从北大带回的“新文化运动”的经验。最后,他郑重呼吁:

吾河南于前清之末年,究不可谓无有显著之进步。而其进步之原因,则在有牺牲一切、不顾身命妻子之书呆子数人,为之鼓吹而提倡之也。及于民国,此数人鱼游沸鼎自庆得片时之苟安矣。今此杂志如有讥为空谈理者,如有讥为妄生事端者,如有讥为不合实际者,如有讥为缺乏经验者,同人等亦乐于承受。何以故,吾固以书呆子自命也。25

冯友兰以申明“书呆子”的立场卒章显志,表达了他对于在河南应当如何开展“新文化运动”的基本判断,即当务之急首要在于通过新知,进行启蒙。这其中固然有他的个人趣味使然,但也是基于当时河南的省情做出的决定。

《心声》第一期在封面告知读者:杂志“每两星期出版一次,星期六日发行”。该期除冯友兰的《发刊词》外,还有他的《新学生与旧学生》与嵇文甫的《吾所得于文学史者》两篇文章,以及孙炳文、冯友兰与冯沅君的三首旧体诗。可见杂志具有鲜明的同人性质。冯友兰与嵇文甫为同乡加同学,冯沅君则是冯友兰的妹妹,是时正在北京读书。唯一一位不在此列的作者孙炳文,系毕业于京师大学堂的四川籍早期革命者。他的《行路难》一诗得以在《心声》发表,冯友兰有“附识”说明:“孙君,四川名士,诗文均有奇气。忝附姻娅,时得拜观,不敢自秘,以公同好。”26

冯友兰与嵇文甫一直都是《心声》的主力作者。27冯友兰在《心声》上发表的文章可以分为四类,一是《发刊词》,二是“随感录”,三是“通信”(《心声》的栏目名称为“讨论”),四是新旧体诗。“随感录”与“通信”都是《新青年》的招牌栏目,在“新文化运动”的发动过程中,曾以“文体对话与思想草稿”的形式发挥过“提倡学术与垄断舆论”的重要作用。28此后,这两种文体开始在多种“新文化”刊物中流行。例如《新潮》就设有“评坛”、“随感录”与“通信”等栏目。只不过与《新青年》的“随感录”相比,《新潮》的“评坛”与“随感录”中的文章普遍篇幅较长,而非陈独秀与鲁迅式的短小精悍之作。《心声》的“随感录”便更接近于《新潮》的风格。冯友兰的“随感录”以及第一期中的《新学生与旧学生》一文,就都是结构整饬的长篇论说文。

在《心声》第一期刊后附有三则“本社启事”:“本社所发表之文字,原拟采用新式圈点符号,后以印刷所不能照办,只可暂用旧式”;“本社欢迎投稿,备有稿纸,函索即寄”;“本杂志若承外部订阅,邮票可代现款,但以一分半分者为限”。这三则启事中透露出来的信息,同样值得关注。

《心声》为32开本,土纸印刷。尽管冯友兰与嵇文甫等人当时有意把他们在北大接受的“新文化运动”的经验在河南进行实践,使用“新式圈点符号”出版该刊,但河南的印刷水平却一时无法实现,所以他们在传播形式上也只好“暂用旧式”。而“备有稿纸,函索即寄”的声明恐怕并非套话,说明1918年河南的物质条件还非常落后。这两个细节虽小,却揭橥了其时河南思想文化的现代化进程在全国相对迟缓的一个重要缘故,即传播媒介的陈旧必然导致传播思想的效果大打折扣,而与内容是否“平庸”相比,可能这才是制约《心声》未能产生更大影响的根本原因。

不过,由于冯友兰与《新潮》之间的关联,《心声》尽管主要面向地方,但对“新文化运动”中的中心话题也有相当程度的直接参与。1919年5月,《新潮》第一卷第三号上发表了北大哲学门学生陈嘉霭的论文《因明浅说》。梁漱溟在阅后提出质疑,陈嘉霭随即复信再做阐发。12月,《新潮》第一卷第五号上发表了两人的通信。同时,还有一封傅斯年就此问题给冯友兰的回信。由此可知,冯友兰在开封看到陈嘉霭的论文后,曾致信“新潮社”提出异议。29但《新潮》却没有刊出冯友兰的来信,此举明显有违编辑通例。

其实,在1919年11月出版的《心声》第一卷第八、九、十号合刊上,发表了《冯友兰致〈新潮〉杂志社书》、陈嘉霭的《因明答诤》与《冯友兰答陈嘉霭〈因明答诤〉》等三篇通信。由于第一卷第五号《新潮》严重脱期,致使这些论争文章首先在《心声》上问世。而这便是次月《新潮》出版时只刊发了傅斯年的回信而未再刊发冯友兰来信的主要原因。《新潮》如此处理,说明了其编辑默认两份杂志的受众具有相当程度的重合。而从《心声》与《新潮》几乎同时介入这一讨论并做出反应的现象来看,两者之间保持了相当密切的沟通。这是在以往的“五四新文化运动”研究中未曾得到注意的一个话题。

《心声》的影响自然无法与《新潮》相比,但在“新文化运动”中,这却是冯友兰及其1915级同学嵇文甫在离开北大后独立完成的一项“事业”,所以无论立意还是用心都很能见出他们对于“新文化运动”之“文化”内涵与“运动”方式的理解及追求。不过,就在《心声》与《新潮》相继发表关于“因明答诤”的通信时,冯友兰已作别开封,前往上海,等待赴美留学。冯友兰在美期间曾有过为《心声》翻译文章的计划,并积极为杂志约稿。30在他赴美以后,《心声》杂志转由徐旭生负责。31由于时间与条件都非常有限,冯友兰与其代表的1915级北大学生的“新文化运动”思路未能在河南充分展开,可以说是一个不小的遗憾。但在“五四运动”等关键的历史事件中,《心声》还是发出了自己的声音,而冯友兰也因此成为这一历史进程中的一位缺席的在场者。

作为“新青年”的“新儒家”

1919年5月4日,“五四运动”发生。消息传到河南,开封各校的学生首先起来响应。9日,开封女子师范学校举行女界国耻大会。12日,开封法政专门学校发起召开省会各校学生联合大会。13日,联合大会召开,到会者有第一师范学校、第二师范学校、第一中学与留学欧美预备学校等十五所学校的学生代表一千余人。大会决议发表通电,同时筹备召开国民大会,动员河南各界参加爱国运动。18日,国民大会在第一师范学校举行。

在“五四运动”发生不久的5月7日,《心声》杂志社即通过《新中州报》发布了《告各界书》,认为“学业为学生第一生命,牺牲学业为青年一种最苦的事情”,主张:

怎么样才能救国,只有真正知识。怎么样求真正知识?赶紧砥砺学业。诸君的真知识就是国家的真精神。诸君旷废学业一日,国家暗地即受一部分的损失。32

由于河南学生对于“五四运动”做出反应尚在两日之后,所以《心声》杂志社的这一呼吁可谓意味深长。不过,随着河南学生运动的风生水起,这份《告各界书》中的主张便旋即被湮没在了时代的洪流之中。

为了及时报道与评论各地的抗议活动,《心声》杂志社编辑出版了“临时增刊”《心声日报》。8月28日,《心声日报》发行了最后一期。次月,冯友兰离开开封。在“五四运动”之后的四个月间,冯友兰始终积极发声。不过与其时出现的诸多激进方案不同,他还是力陈通过学术建设的方式推进“新文化运动”的必要性。尽管应者寥寥,但冯友兰的这一立场还是在此后的《心声》杂志中得到了延续。

冯友兰初到大洋彼岸的1920年1月,《心声》第二卷第一期出版。“心声社”同人发表了《本社改组宣言》,除宣布杂志由双周刊改为月刊外,还表示:“同人在本月刊上,很想有点特别尽力的地方。第一件就是很想多介绍一点科学的方法论;第二件就是很想把欧洲文学、科学、哲学的略史,多介绍一点,使我国人见一学者,就知道他在这个时代的价值”33。在该期杂志上,刊有徐旭生的《论制新名》与素秋的《今后吾国女子道德问题》两篇文章,以及《科学之价值》(李长春译)、《历史的概说》(张价休译)、《联带责任主义学派》(张子带译)、《斯宾塞尔综合哲学的批评》(如山译)与《格拉弗的女子解放问题》(鸣籁译)等五篇译文。可见,在“五四运动”后,当一批“新文化”阵营的同人转向社会运动之际,《心声》仍旧选择继续坚持此前冯友兰办刊时确立的“书呆子”立场,致力学术建设。这与同一时期的《新潮》基本步调一致,而此时的《新青年》已经在跟随陈独秀南下之后发生了重要变化。

在《心声》第二卷第一期上,刊出了冯友兰的旧体诗《留别同社诸君》与《中秋别内子将往美洲》。就在他赴美的同年,在“五四运动”中大显身手的傅斯年与罗家伦等也出国深造。他们在异域继续自己的学业。是年4月,陈独秀相继发表了《新文化运动是什么?》与《五四运动的精神是什么?》两篇文章。关于“新文化运动”在“五四运动”以后的走向,陈独秀提出应当“注重团体的活动”、“注重创造的精神”与“影响到别的运动上面”。其中尤为关键的是“新文化运动倘然不能发挥公共心,不能组织团体的活动,不能造成新集合力,终久是一场失败,或是效力极小”34;而“五四运动特有的精神”,正是“直接行动”与“牺牲精神”35。显然,在陈独秀看来,“五四”不仅内在于“新文化运动”的脉络,而且本身即体现了“新文化”的追求,同时还为“运动”形式的更新提供了重要启示。此后的历史证明,陈独秀的论述,昭示了时代激变的方向。而冯友兰的主张,则显得相对无力与过分理想。

赴美后的冯友兰仍旧时刻关注河南各界的动态。几乎就在陈独秀接连讨论“新文化运动”与“五四运动”的同时,他在日记中写道:“见开封第二中学学生所出《青年》半月刊,有问候《心声》之言,《心声》大概关门矣。”36

冯友兰提到的《青年》半月刊是由青年学会在1920年1月1日创办的一份学生刊物。青年学会成立于1919年底,主要成员为开封第二中学的进步学生,包括曹靖华、汪涤源、蒋侠生、宋若瑜、潘保安、王沛然、王锡赞、叶禹勤、蒋鉴章、汪昆源、关畏滑与张励等十二人。其中,曹靖华日后成为著名作家与翻译家,蒋侠生即蒋光慈,也是著名作家,两人都以投身左翼运动并且成为其中的重要代表而著称。

《青年》半月刊共出版七期,1920年5月以后由于经济困难停刊。而“青年学会”的成员们也在同年暑假之后陆续毕业离校,开始在革命浪潮中大显身手。他们的人生轨迹,也象征了“五四”之后更为年轻一代的河南知识分子的道路。而当引领河南历史变革的主体发生从《心声》到《青年》的转变时,冯友兰同样也是缺席的。此时的他,正在哥伦比亚大学的研究院中以学术研究的形式继续着自己对于“新文化运动”的思考。这种思考的直接结果便是他在现代中国的思想谱系中成为了“新儒家”的重要代表。

冯友兰很少被放在“新文化运动”的视野中讨论,与他很早便被看作是“现代新儒家”的代表人物不无关系。“现代新儒家”的文化守成立场与通常认为的“新文化运动”的主要方向存在较大差异,所以冯友兰也就不被视为“新文化运动”的历史中人了。需要说明的是,“新儒家”这一称谓的内涵十分复杂,不仅不同时期的指认对象有所区别,甚至在不同的地理与文化空间中意涵也有很大不同。本文理解的“新儒家”,是在最为基本的层面上使用这一概念,即指向那些在现代中国主张重新激活儒家资源,将其加以改造作为现代文明的组成部分的学术与思想人物。表面上看,他们的确与“新文化运动”的价值立场存在不小的距离。冯友兰作为这一脉络中的重要存在,自然也就很少被放置在“新文化运动”的背景中看待。

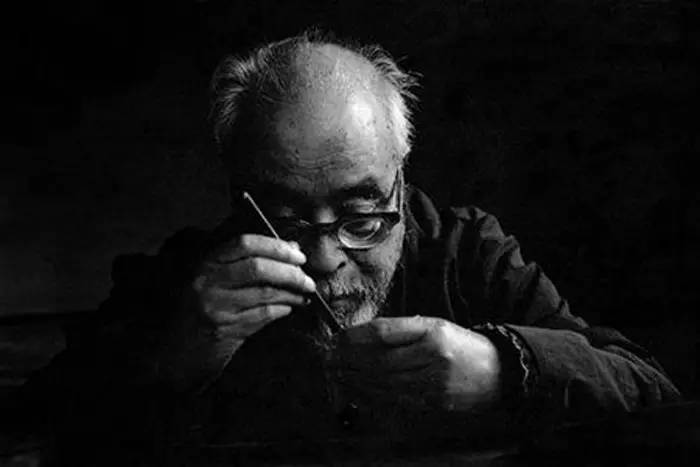

不过,值得注意的是,在冯友兰自己的叙述中,他参加“新文化运动”的经历与他最终形成的立场并无冲突。他说自己在北大读书期间发现,时人所谓思想文化上的“东西、中外的矛盾”实际上乃是“古今、新旧的矛盾”,而思想文化问题之所以备受关注,“因为矛盾是客观存在,是一般人都感受到的,所不同者是对这个矛盾的认识和解释”,只不过“当时百家争鸣,多是矛盾的体现,对于矛盾的广泛解释和评论,还是比较少的”。而他正是从这一角度着眼,开始了自己对于如何建设“新文化”的思考。他说:

从1919年,我考上了公费留学,于同年冬到美,次年初入哥伦比亚大学研究院哲学系当研究生。我是带着这个问题去的,也可以说是带着中国的实际去的。当时我想,现在有了一个继续学哲学的机会,要着重从哲学上解答这个问题。这就是我的哲学活动的开始。37

在美期间,无论是他的专题论文《为什么中国没有科学—对中国哲学的历史及其后果的一种解释》与《论“比较中西”—为谈中西文化及民族论者进一解》38,还是他在1923年归国前完成的博士论文《天人损益论》39,都是直接围绕这一话题展开的。他的第一部代表作—在1926年出版的《人生哲学》就是在博士论文的基础上修订完成的40,而这正是他在中国学界的正式“亮相”。从冯友兰自己梳理的这一线索观之,他的学术与思想主张的确孕育于“新文化运动”的时代氛围中,并且是对于“新文化”应当如何“运动”的自觉思考。或许可以说,这是一种冯友兰式的“新文化运动”的展开方案。

当时,对于思想文化的“中西比较”问题的讨论,其实并不始于冯友兰,而是源自他在北大就读时的老师梁漱溟。1921年,梁漱溟的《东西文化及其哲学》出版。身在海外的冯友兰不仅致信梁漱溟,而且很快就用英文撰写了一篇书评,与其遥相呼应。41而根据梁漱溟在1922年再版《东西文化及其哲学》时所作的“时论汇录”,对于这一问题的论争更可追溯到陈独秀1915年在《青年杂志》上发表的《东西民族根本思想之差异》一文。42在陈独秀以后,李大钊、金子马治、杜亚泉、蒋梦麟与梁启超等人相继参与了这一问题的讨论。43而梁漱溟收录的最后一篇“时论”,正是冯友兰在《新潮》第三卷第一号上发表的《与印度泰谷尔谈话——东西文明之比较观》。44

日后,关于“中西比较”问题的讨论往往被作为冯友兰的哲学生涯甚至整个现代中国哲学谱系的起点加以看待,因此文化守成主义的学术与思想立场或者“现代新儒家”的传统自然也就很容易上溯到梁漱溟与冯友兰那里。然而不应忽略的是,这一问题发生与展开的直接背景是“新文化运动”。梁漱溟与冯友兰的论述,当然开启了一种与“新文化运动”的主流形态既有联系、又有区别的实现中国思想文化现代化的路向,但他们做出如是思考的前提却是这一问题在“新文化运动”的脉络中被陈独秀与李大钊等人提出并讨论。“新儒家”在日后产生了怎样的繁衍与变异,另当别论。但至少在冯友兰身上,“新儒家”与他作为广义的“新青年”这两重身份并不互斥,相反,还相互生发。

在现代中国的历史进程中,“新青年”这一称谓相对稳定地与“五四”一代联系在一起。这是因为“有独立历史品格的‘代’的形成,不完全依赖生理的年龄组合以及生物的自然演进,更注重知识结构与表演舞台”45。而“青年”与“时代”正是在“五四”一代的代际经验中最为自洽与自足地融为一体。相反对于“新儒家”这一符号的争夺,则迄今尚未停息。以冯友兰的个案观之,“新儒家”可以是一种思想方案,也可以是一种文化立场,还可以是一种在历史与现实之间激荡的情怀。但是,要在这一称谓的指涉之下触及真正的文化与时代命题,则必须与“新青年”的身份合二为一。

历史本身永远比某种看待与叙述历史的方式更为丰富与真实。冯友兰在1915至1919年间进行的早期探索,正是基于他所观察与体认的“中国的实际”,而他在日后取得更具广度和深度的建树也与对于这一“实际”的跟踪与思考相关。他在“新文化运动”时期打开的视野与习得的经验,正是他一生哲学活动的真正基点。同时,他也以其在学术与教育领域的实践拓宽了“新文化”的意义空间与价值界限。这是一种超越代际的观察视角,也是冯友兰昭示的独到的历史启示。

1舒衡哲:《中国启蒙运动——知识分子与五四遗产》,刘京建译,新星出版社,2007年,第9页。关于“世代合作与竞争”的讨论,参见本书第二章《新式知识分子的出现——世代合作与竞争》。

2通常认为,是鲁迅最早明确提出了使用“代际”方法书写现代中国的历史谱系。据冯雪峰回忆,鲁迅1936年曾计划写作以“四代知识分子”(即章太炎一代、鲁迅一代、瞿秋白一代与冯雪峰一代)为题材的长篇小说。参见冯雪峰:《鲁迅先生计划而未完成的著作——片断回忆》,《鲁迅回忆录(散篇)·中册》,北京出版社,1999年,第698页。

3 “五四”时期,北大的本科学制为三年。

41914年,时任北大校长胡仁源对北大本科与预科做出调整,除在1910年已经开办的中国文学门外,文科又新增设了中国哲学与英国文学两门。中国哲学门于同年开始招生。

5冯友兰:《三松堂自序》,《三松堂全集(第一卷)》,河南人民出版社,2001年,第170—171页。

6赵敦华、李中华、杨立华主编:《北京大学哲学系系史稿(1912—2012)》,北京大学哲学系内部资料,2012年,第4页。

7参见陈黻宸:《中国哲学史》,陈德溥编:《陈黻宸集(上册)》,中华书局,1995年,第413—503页。

8Yu-Lan Fung, A Comparative Study of Life Ideals,《三松堂全集(第三版·第一卷)·人生哲学(外二种)》,中华书局,2014年,第511—512页。译文参见涂又光中译本。

9 赵敦华、李中华、杨立华主编:《北京大学哲学系系史稿(1912—2012)》,第4页。

10 顾颉刚:《〈古史辨〉第一册自序》,《古史辨自序(上)》,河北教育出版社,2000年,第52页。

11冯友兰:《三松堂自序》,第184—185页。

12参见陈平原:《“精心结构”与“明白清楚”——胡适述学文体研究》,《中央研究院近代史研究所集刊》,第38期(2002年12月)。

13 《各科通告·有志研究国文哲学者注意》,《北京大学日刊》,第二号(1917年11月17日);《纪事·哲学门研究所》,《北京大学日刊》,第十二号(1917年11月29日)。

14冯友兰:《四十年的回顾》,科学出版社,1959年,第1页。

15冯友兰:《三松堂自序》,第171页。

16舒衡哲:《中国启蒙运动——知识分子与五四遗产》,第9、76页。

17关于冯友兰的这一转向,参见翟志成:《冯友兰彻底的民族主义思想的形成与发展:一八九五—一九四五》,《大陆杂志》,第98卷第1—3期(1999年1—3月);胡适对于冯友兰的批评,参见翟志成:《被弟子超越之后——胡适的冯友兰情结》,《中国文哲研究集刊》,第25期(2004年9月)。

18冯友兰:《三松堂自序》,第46—47页。

19Yu-Lan Fung, AComparative Study of Life Ideals,《三松堂全集(第三版·第一卷)·人生哲学(外二种)》,第512页。

20冯友兰:《三松堂自序》,第278页。

21 俞平伯:《一九七九年己未“五四”周甲忆往事十章并注》,《俞平伯全集(第一卷)》,花山文艺出版社,1997年,第592页。

22冯友兰:《三松堂自序》,第278页。

23 《本刊特别启示二》,《新潮》,第二卷第三号(1920年4月)。

24 《冯友兰回忆〈心声〉杂志》,河南省地方志编纂委员会总编辑室编:《五四运动在河南》,中州书画社,1983年,第239页。

25冯友兰:《发刊词》,《心声》,第一卷第一期(1918年9月)。

26《冯友兰附识》,《心声》,第一卷第一期(1918年9月)。孙炳文与冯友兰系连襟,所以冯友兰说“忝附姻娅,时得拜观”。参见冯友兰:《三松堂自序》,第47页。

27 嵇文甫在《心声》上发表的文章计有:《吾所得于文学史者》,《心声》,第一卷第一期(1918年9月);《科学上之王学观》,《心声》,第一卷第七期(1919年7月);《王船山的人道主义》,第二卷第一期(1920年1月)。其中,《吾所得于文学史者》与《科学上之王学观》均系连载文章。但由于《心声》尚有数期未见,所以暂时无法确切统计嵇文甫的发文数量。

28参见陈平原:《思想史视野中的文学——〈新青年〉研究》,《触摸历史与进入五四》,北京大学出版社,2005年,第79—104页。

29参见梁漱溟、陈嘉霭、傅斯年:《通信·因明答诤》,《新潮》,第一卷第五号(1919年12月)。

30根据冯友兰的日记记载,1920年1月15日与16日,他先是“在图书馆中看The Monist杂志,发现有TheLogic of Science一篇,拟译出以寄《心声》”,后又“致函张仲鲁,请彼为《心声》作文”。参见蔡仲德:《冯友兰先生年谱长编(上)》,中华书局,2014年,第46页。

31徐旭生(1888—1976),原名徐炳昶,早年留学法国,1919年回国后在开封第一师范学校与河南留学欧美预备学校任教,日后转任北大教授,是著名的历史学家,也是目前可知的最后一任《心声》编辑。

32 《心声社告各界书》,《新中州报》,1920年5月7日。

33《本社改组宣言》,《心声》,第二卷第一期(1920年1月)。

34陈独秀:《新文化运动是什么?》,《新青年》,第七卷第五号(1920年4月1日)。

35陈独秀:《五四运动的精神是什么?——在中国公学第二次演讲会上的讲演》,《时报》,1920年4月22日。

36 参见蔡仲德:《冯友兰先生年谱长编(上)》,第52页。

37 冯友兰:《三松堂自序》,第171-172页。

38 参见Yu-Lan Fung,Why China HasNo Science An Interpretation of TheHistory And Consequences of Chinese Philosophy,The International Journal ofEthics,Vol.XXXⅡ,No.3, April,1922(中译本参见涂又光译文:《为什么中国没有科学——对中国哲学的历史及其后果的一种解释》,《三松堂全集(第三版·第三卷)·中国哲学史补》,中华书局,2014年,第183—208页);冯友兰:《论“比较中西”——为谈中西文化及民族论者进一解》,《学艺》,第三卷第十号(1922年5月)。

39冯友兰于1923年暑期完成了自己的博士论文TheWay of Decrease and Increase with Interpretation And Illustrations From ThePhilosophies of The East And The West(《天人损益论》),此后更名为A Comparative Study of LifeIdeals(《人生理想之比较研究》)。

40 1923年冬,冯友兰在曹州山东第六中学演讲《一种人生观》,讲稿由上海商务印书馆出版。《人生哲学》即以《人生理想之比较研究》的中译本为基础,再加上《一种人生观》作为最后两章,整合两者而成,于1926年9月亦由上海商务印书馆出版。

41参见蔡仲德:《冯友兰先生年谱长编(上)》,第63—64页。书评参见Yu-LanFung, Liang Shu-ming: Eastern And Western Culture And Their Philosophies,Journal of Philosophy, Vol. XⅠX, No. 22, October, 1922.(中译参见涂又光译文:《评梁漱溟著〈东西文化及其哲学〉(1922年)》,《三松堂全集(第十一卷)》,河南人民出版社,2001年,第54—57页)

42 参见陈独秀:《东西民族根本思想之差异》,《青年杂志》,第一卷第四号(1915年12月)。

43参见梁漱溟:《时论汇录》,《东西文化及其哲学》,商务印书馆,1922年,第4—59页。

44冯友兰:《与印度泰谷尔谈话——东西文明之比较观》,《新潮》,第三卷第一号(1921年10月)。

45 陈平原:《四代学者的文学史图像》,《文学史的形成与建构》,广西教育出版社,1999年,第8页。