活字君按

日前,许鞍华执导的电影《明月几时有》上映,也带出了一段尘封已久、鲜为人知的往事:抗日战争期间的“香港大营救”,以及“东江纵队”可歌可泣的英雄事迹。

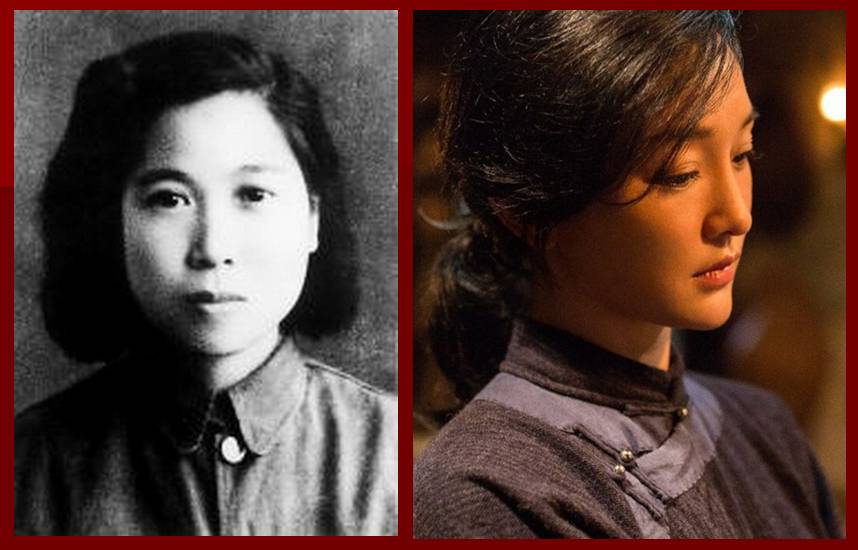

人物原型:东江纵队港九大队市区中队中队长方兰

(周迅 饰)

人物原型:方兰之母冯芝烈士

(叶德娴 饰)

《明月几时有》中由彭于晏饰演的刘黑仔

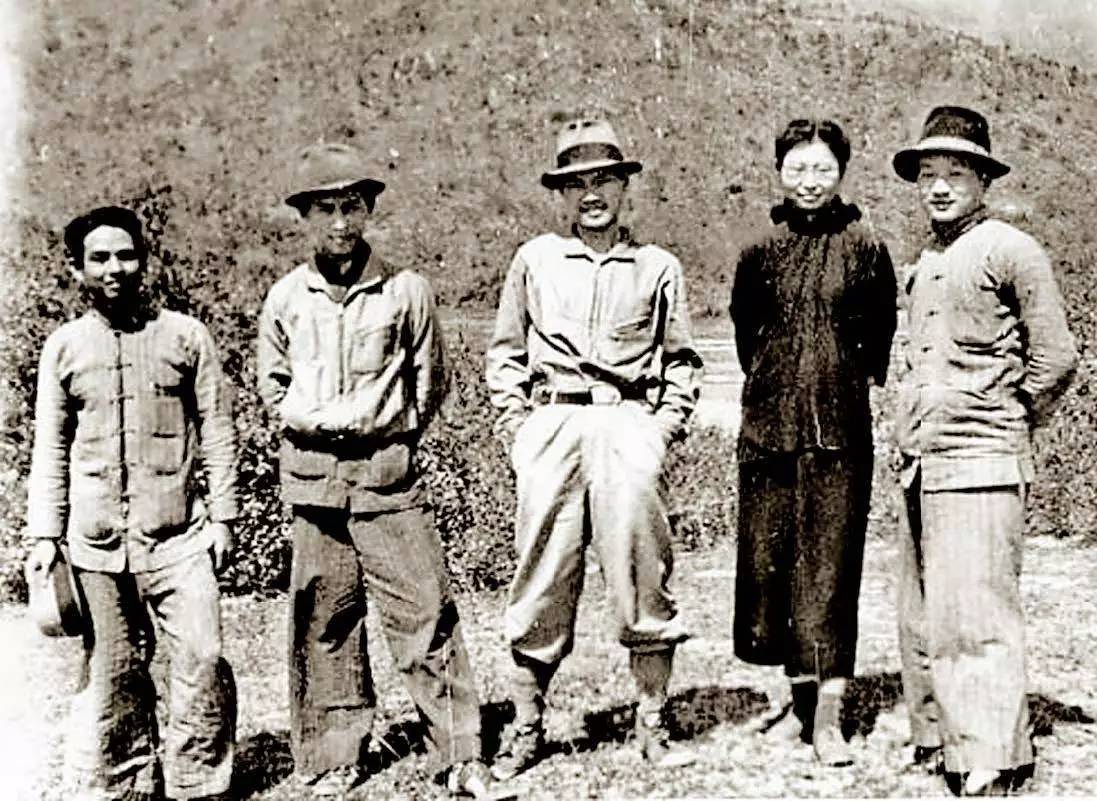

东江游击队诸巨头(左起):

黄作梅、刘黑仔、曾生(司令)、林展、尹林平

此为抗日英雄刘黑仔仅存的一张照片

今天,让我们通过以下这段珍贵的记叙文字,一起了解大银幕外那段真实的“香港大营救”,以及其中一位名叫潘静安的传奇人物。

事了拂衣去,深藏功与名

——记香港潜龙潘静安

许礼平

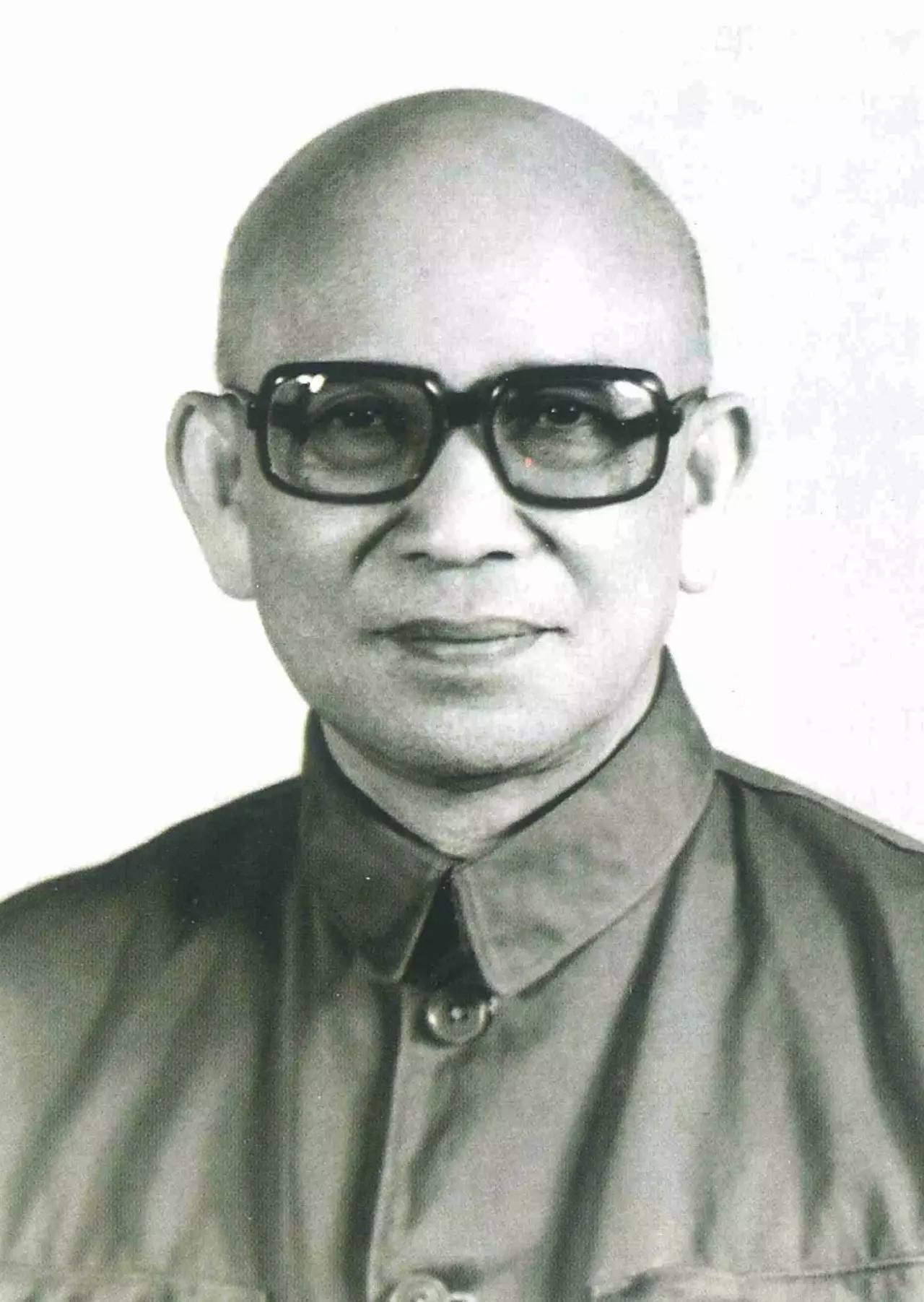

香港有位神秘人物,叫潘静安,他是中共中央调查部驻港负责人,是周恩来的心腹。当年许多大人物,都要靠近他,倚赖他。现在港人国人,对这个名字却非常陌生,笔者过去也是偶闻其名,而印象模糊。直至十多年前他过世了,侠老(李侠文)才与我谈起,说:「潘静安是共产党干部中的稀有品种,可以说是绝种了。」

潘静安(1916-2000)

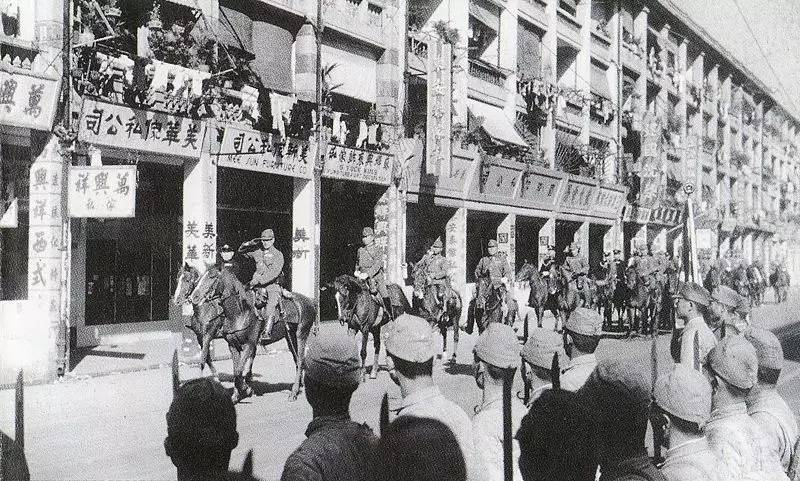

一九四一年十二月八日,山本五十六遣机偷袭珍珠港,太平洋战争爆发,日寇同时进攻太平洋上英美殖民地。同一天日本空军袭九龙,陆军攻新界,旋攻入九龙,直迫港岛。圣诞节前夕,传闻余汉谋部(余夫人时在香港)已开入新界拟驱逐日寇救港,伦敦见势不对,深恐中国军队入港会影响将来回收之困难,所谓请佛容易送佛难也,即命令港督杨慕琦宣布无条件投降,以备他日胜利时可重占香港。

1941年12月25日,英军投降,香港沦陷

其时大批左翼文化人、民主人士本因皖南事变国共关系紧张,避祸而转移至港,却遭此突变而身陷险境,人人自危。这批文化精英正是日军诱降捕杀的对象。

就在十二月八日当天,延安中共中央、重庆中共南方局书记周恩来迭发特急电报与廖承志、潘汉年、刘少文:

许多重要民主人士、文化界人士滞留香港,他们是我国文化界的精萃,要想尽一切办法将他们抢救出来。

廖承志(1908-1983),国民党元老廖仲恺之子

时任八路军驻港办事处负责人

廖公与张文彬(中共南方工作委员会副书记)、刘少文(中共港澳工委兼中央交通处港澳处处长)、尹林平(东江游击队政委)、梁广(粤南省委书记)等具体组织此一抢救工作。紧急动员港九地区各级党组和东江游击队全力以赴,开辟交通线,接应、护送。连贯、潘静安与黄施民到洛克道130号香港巿委的秘密联络点,听取中央关于抢救的指示,并研究对策。此时黄施民就把陈文汉等三人的关系交给潘静安。

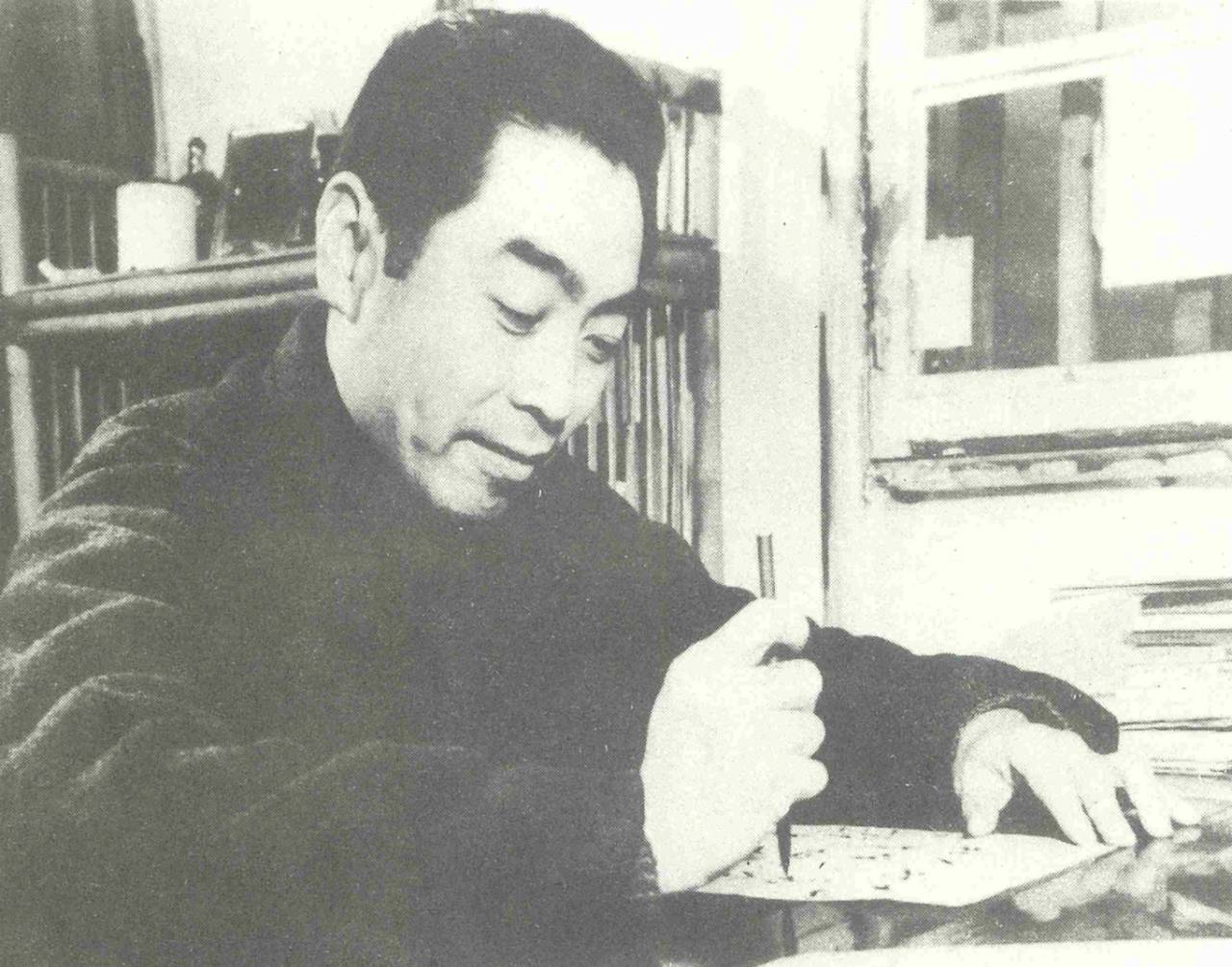

潘静安当时是八路军驻港办事处机要部门主管,半公开的八路军办事处设在中环皇后大道中十八号二楼,其中一个秘密办事处则设在利舞台旁边的耀华街。潘在秘密据点办公。办事处的公章、信笺和朱德、叶剑英的印鉴都由潘保管。而耀华街的办事处与中央、周恩来往来电报频仍。潘静安用「小潘」代号,与以「胡公」为代号的周恩来(大概周曾留胡子,也曾化名「胡必成」,因用「胡公」)电台联系,请示汇报。1946年潘到重庆向周恩来述职,邓颖超见到潘说:「小潘就是你呀,我以为你还很小呢,原来这么大了。」

时任中共中央南方局书记周恩来

廖公与连贯、乔冠华这几位头面人物先行离港(1942年1月),回内地与南委、省委、东纵部署工作。而整个抢救工作就交由刘少文领导小潘负责。到后来(4月)刘少文也撤离了,整个重担就由只有二十六岁的小潘扛起。当时只留梁广领导约三十个共产党员在香港战斗。

小潘不负所托,整个营救工作,花了半年时间,冒险犯难,通过水路陆路,各种各样方式,历尽艰辛,抢救出大批文化精英、民主人士及其家属,还有国民党重要将领家属(如第十二集团军司令余汉谋夫人上官贤德),英美军政人员八百余人,竟无一纰漏,真乃千古奇迹。

通过东江游击队顺利转移的部分文化人合影

《明月几时有》剧照:文化人在乘船转运的途中

左:茅盾(郭涛 饰);右:梁漱溟(梁文道 饰)

此役除了林庚白被日军误杀牺牲外,所有要抢救的人,都抢救离港。

《华商报》邓文钊是被营救者之一,后来重修房子就取名「静安居」,用作纪念潘的功劳,而题匾的何柳华则是廖承志长征时的化名。

茅盾赞扬这个行动是「抗战以来最伟大的抢救工作,影响深远。」

后来中央去电嘉奖,由当时领导抢救工作的粤南省委书记梁广向潘等传达,电报表扬了潘柱、黄施民、陈文汉三位功臣。而自此一役,小潘甚得周器重,变成周的嫡系,被授予模范共产党员称号 。

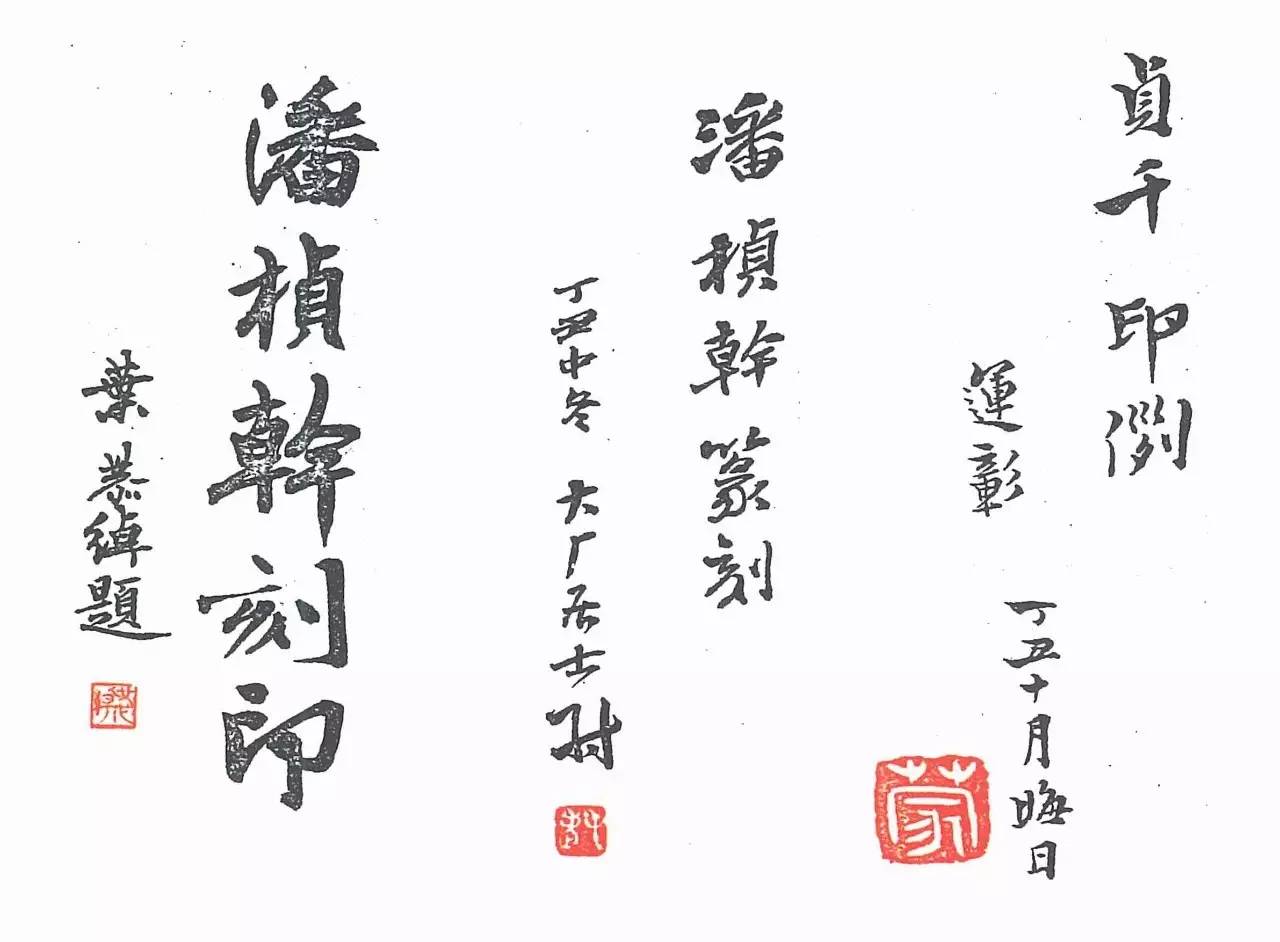

潘静安出身名门,才华横溢

却走上了艰苦凶险的革命道路

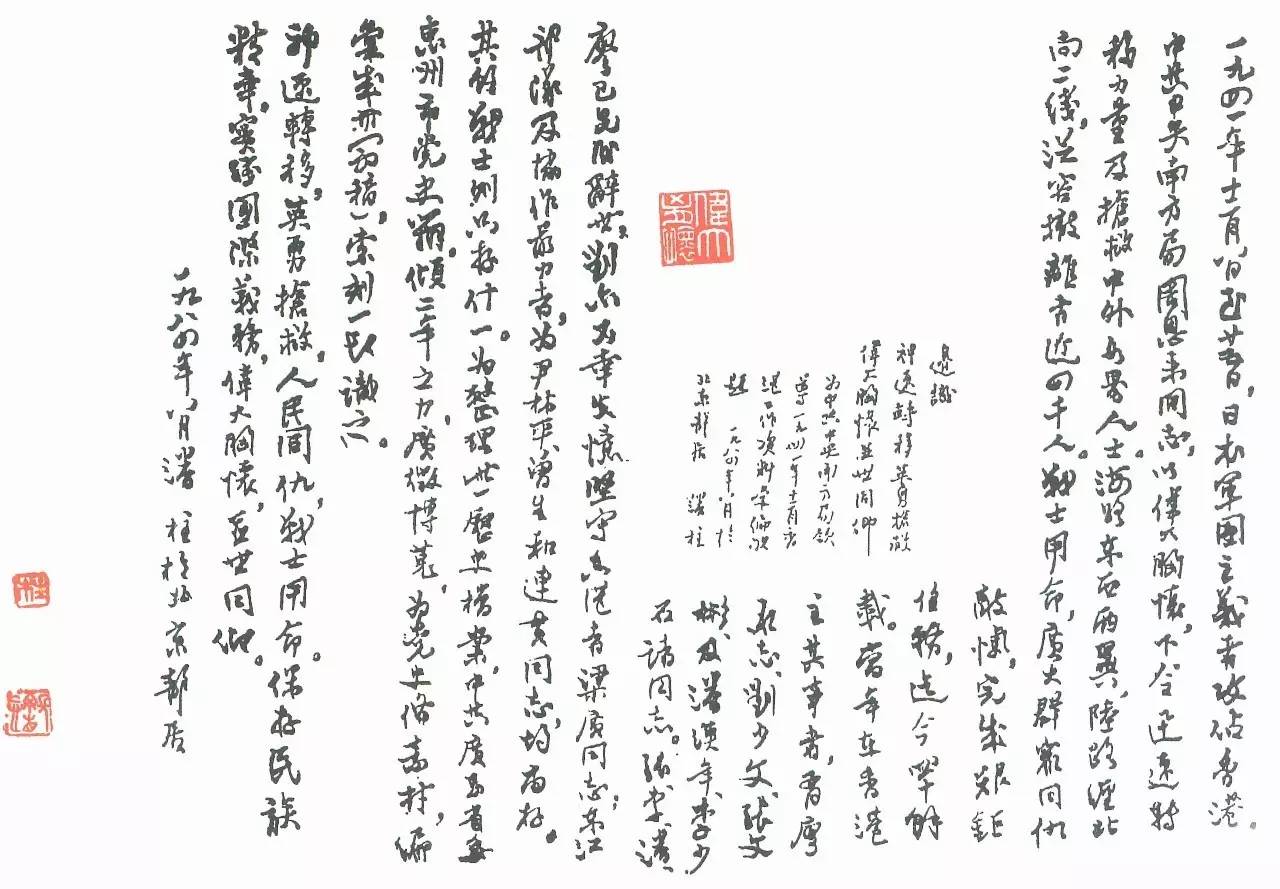

图为叶恭绰等艺坛名流为潘静安篆刻题字

1948年国共内战,共党胜利在望,要组织新政权,号召召开新政协,潘公又再用命,重操旧业,秘密安排大批民主党派头面人物李济深、沈钧儒等及左翼文化精英,在港英及国民党特务严密监视下,陆续秘密撤离香港,北上投共。

前后两次被抢救、转移的这批要人,很大一部分都是建国肇始中央人民政府的成员,是共党立国之本。潘公允称功在党国。

1984年8月,潘静安讲述“香港大营救”史事

潘公行事低调,干了多番伟业,却从来封咀不提。连同志老友如何铭思,一直不知潘有此彪炳事迹,直至1982年潘调京之后,何「才逐渐知道他的事迹」。与潘共事数十年的陈介生(中银董事)、李如苓(中银总行总经理)多次建议潘公口述方式写回忆录,潘总是摇头。潘公淡泊名利,甘当无名英雄。

潘静安在解放前夕,也参与了策动国民党驻港机构的起义,潘与两航(中央航空公司、中国航空公司)、中国银行负责人稔熟,虽无公开之文献明确记载,但何铭思的文章暗示潘公在这两大案中,还有招商局等多家机构起义,或担当什么角色。

二零一三年八月八日

二零一四年五月十八日修订

END

本文略有删节,详情可见

许礼平:《旧日风云二集》

活字文化策划

生活·读书·新知三联书店,2017年1月

陈恭尹曾谓“世间何日不风云”,许礼平将这“风云”讲成故事。这些故事中,有深藏功与名的香江潜龙潘静安,“乐夫天命”的傅抱石,结缘中国艺术的苏立文,身负传奇故事的神医柯麟;这里还有“同画异幅”的真相,圆明园《寒食帖》流传经过,当今拍卖市场乱象……许礼平通过其所藏,考证与它们有关的人和事,内容有趣而颇多掌故。对香港文化、历史感兴趣,和想了解民国故事的人,可做一读。

作者许礼平,1952年生于澳门,祖籍广东揭阳。雅好翰墨,又嗜收藏。早岁于东瀛编纂《货币书目知见录》《中国语文索引》,二十世纪七十年代为香港中文大学编《中国语文研究》,八十年代创办问学社、翰墨轩,九十年代创办《名家翰墨》月刊、丛刊。现为香港翰墨轩出版有限公司总编辑。

了解更多:

转载请联系后台 | 入群请加微信:daskapital