梳理禹之鼎绘写的山水作品,水墨写意者众,青绿工致者少,皆有脱俗之笔。在诸多以肖像著称的画家,其山水创作有着卓尔不群的突出成就。就其风格形成而言,原因大致有四。

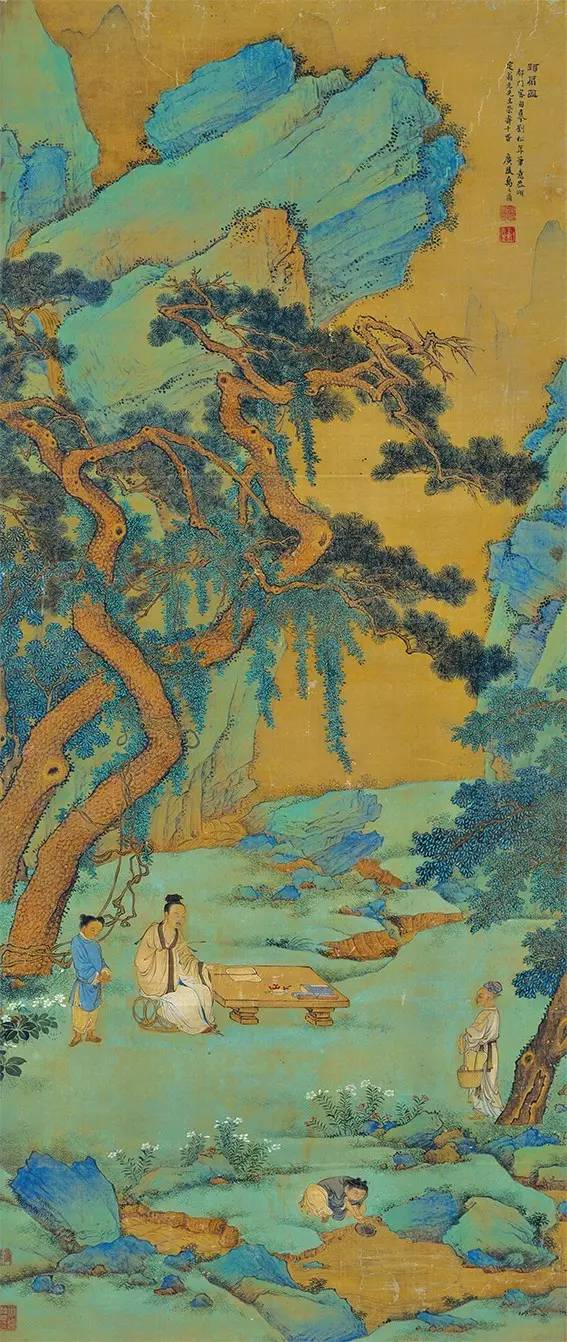

清 禹之鼎 《题扇图》轴 132cm×55.8cm

绢本设色 故宫博物院藏

(一)时代观念使然

明末之际,董其昌提出“南北宗”的绘画理论:

禅家有南北二宗,唐时始分。画之南北二宗,亦唐时分也,但其人非南北耳。北宗则李思训父子着色山水,流传而为宋之赵幹、赵伯驹、伯骕,以至马(远)、夏(圭)辈。南宗则王摩诘(维)始用渲淡,一变钩斫之法。其传为张璪、荆(浩)、关(仝)、郭忠恕、董(元)、巨(然)、米家父子(米芾和米友仁)以至元之四大家。亦如六祖之后,有马驹、云门、临济儿孙之盛,而北宗微矣。要之摩诘所谓“云峰石迹,迥出天机,笔意纵横,参乎造化”者。东坡赞吴道子、王维壁画,亦云:“吾于维也无间然。”知言哉。

文人之画,自王右丞(维)始。其后董元、僧巨然、李成、范宽为嫡子,李龙眠(公麟)、王晋卿(诜)、米南宫(芾)及虎儿(米友仁),皆从董、巨得来。直至元四大家黄子久(公望)、王叔明(蒙)、倪元镇(瓒)、吴仲圭(镇),皆其正传。吾朝文(徵明)、沈(周)则又遥接衣钵。若马(远)、夏(圭)及李唐、刘松年,又是李大将军之派,非吾曹易学也。

以禅宗之南北区别加于画史,将历代名宿强分南北二宗。虽然近代以来的美术史家对此论褒贬不一,但这种简单划分画家归属的观点易于大众接受,遂风行一时,波及深远。因董氏尤重南宗,于是董元、巨然、赵孟頫、“元四家”备受推崇,继起画家中手追心摹者络绎不绝,像清初“四王”等大家辈出,影响广播,渐成时代趋势。禹之鼎身居这一大环境之下,对从学南宗山水的意识深入脑海,自然重视从前述宋元诸家笔墨之间寻找创作的源泉。

与严绳孙与朱彝尊并称“江南三布衣”的姜宸英,与禹之鼎关系颇为亲近。其《湛园集》中对禹氏着墨虽然不多,但刻画活灵活现,令读者望之可亲,为其他与禹氏相熟的文人墨客记述中所不见。如其所言,禹氏往往能于通神之处有会心一笑,体现出画家的文人情致。姜宸英还记录了当时禹之鼎参加名满京华的满族词人纳兰性德的“花间草堂”“通志堂”聚会时,与严绳孙、顾贞观等众人“剧论文史,摩挲书画”。画家因常常浸淫于诗社聚会等文人圈诸般活动,顺应时流,于所处时代的艺术观念之中,形成自身的艺术面目。

清 禹之鼎 《西陂授砚图》卷局部

纸本设色 1710 年 中国国家博物馆藏

(二)受身边文人与收藏家、画家的影响

与社会环境产生的导向作用相同,禹氏周围的小环境——身边文人与收藏家、画家对其师法“南宗”山水也有引导的作用。与之往来密切的有王士禛、高士奇等文士与王原祁等画家,众人审美意识、笔墨取舍皆偏重所谓“南宗”绘画。在日常交往与观画、创作等艺术活动中,禹之鼎耳濡目染,定然明确以南宗山水为皈依的决心,力行实践,终得自家的一片天地。

在“南宗”画家影响之外,禹之鼎亦重北宗,广博取法,关注赵令穰、赵伯骕等名家的青绿之作即为明证。这与其交往的文人、画家同样有着丝丝联系。下面以王士禛、宋荦、王翚为例,稍作解说。

王士禛是清初诗坛的领军人物,其“神韵说”为人所尊。禹之鼎曾为王氏绘制图画达12 幅,其中肖像11 幅,既有王与他人同在一图的群像,又有专为其图写的单独形象,堪称文坛、艺苑的共同佳话。王氏既有书画收藏,又同戴本孝、王翚、王原祁、梅清等画家多有往来,审美取向多元,且具备超迈凡人俗士的艺术评判能力。以其地位之尊、见识之高,自然会对禹之鼎的创作观念产生一定的指引作用。

成书于雍正十三年(1735)的《国朝画征录》称禹之鼎“幼师蓝氏”,未能确指“蓝氏”为何人。乾隆年间成书的《扬州画舫录》则进一步指出“幼师蓝瑛”,不知何据。有学者认为禹氏是蓝瑛一派的延续,也有学者指出“即使禹之鼎画中山石、树木等元素在形态上与蓝瑛中元素近似,禹之鼎的画作看起来还是迥异于蓝瑛或武林派之画”,至今学界对禹之鼎早年的艺术渊源莫衷一是。

禹之鼎于康熙十九年(1680)进京为官,时年34 岁。此前关于与文人、画家、收藏家的交往记录殊少,而其进京之后可称“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,文人如纳兰性德、姜宸英、朱彝尊、王士禛、严绳孙、宋琬、王式丹,画家如王翚、宋骏业、王原祁,收藏家如宋荦、高士奇,不一而足。随着交游渐多,文人群体的审美观念与标准对于提高禹之鼎的艺术追求大有裨益;同画家砥砺艺事,增长闻见,则是提升笔墨技巧的重要途径;而能登收藏家之门,得览佳作巨迹,甚至临摹原本,则是得兼强化审美、锐进笔墨的便利途径。

清 禹之鼎 《履中西郊寻梅图像》轴

129.8cm×66.3cm 绢本设色

1709 年 故宫博物院藏

清初著名文人、收藏家宋荦(牧仲)与禹之鼎往来颇多。反映宋氏离京返乡的《国门送别图》卷、《牧仲先生像》轴(60岁肖像)、《绵津山人笠屐小像》、向子宋至传授诗文的《学诗图》、向孙宋韦金授砚的《西陂授砚图》等图画俱为禹氏之作。宋荦既是清代学宋诗派中的重要诗人,也善画水墨兰竹,兼长山水,更以书画收藏名世。其《论画绝句》多赞“南宗”李成、关仝、郭熙、黄公望、王蒙等人,但也不废王希孟、仇英等“北宗”青绿一派。这应该对禹之鼎的绘画方向或多或少有所指引。从另一方面来看,宋氏对禹之鼎的山水画是颇为认可的。他曾收藏前述禹氏所绘《临赵孟頫鹊华秋色图》卷,观其上“甲戌宋荦”的印文可知此图在绘成次年便已归牧仲所有。至于如何转入高士奇手中,尚需考证。有学者认为,宋荦“精于鉴赏,收藏颇富,所得名迹,昕夕研求,一时以画家名者,悉罗致于家,出所藏属摹副本,耳濡目染,遂悟画法,深得画理。禹氏作《鹊华秋色图》时,正是宋氏任江苏巡抚的第二年,或可推断系禹氏应命为宋氏所作”。若真是如此,则能体会到牧仲对禹之鼎画追松雪的信任。康熙四十四年,康熙帝南巡,宋荦以江苏巡抚之职接驾,得赐御书“鱼麦堂”。后因“怀故土益甚,则命禹鸿胪之鼎写照作《西陂鱼麦图》,取元结诗句,冀归老于江湖”。康熙三十九年,王翚以宋荦在家乡商丘的别墅——西陂为原型绘制的《六境图》 广为人知,而禹之鼎笔下的同一主题图卷,却少见论者提及,所幸《选学斋书画寓目续编》中有所记载,令今人能遥想图画的风致。 画于康熙四十二年的《西陂六景图》分为六段,依次为洗墨池、忘归岩、潞亭、鹊华秋色堂、烟江叠嶂堂、沧浪亭,每段画上均有宋荦所题此景五言诗一首。对于“鹊华秋色堂”“烟江叠嶂堂”两图,崇彝评前者“设色画,极似石谷佳制,精雅无伦,此公能事尽于斯矣”,后者“设色精工,直与耕烟墨井方驾”,所论或许有过誉之处,但其功夫不凡亦可从此了解一二。宋荦能借禹图一解思乡之情,说明画家的作品不仅能得亭台坡渚的形似,也可以存乎古人笔墨的韵致。毕竟宋氏是一位“与古为徒”的文人士大夫,且是清初收藏大家,其眼光之高、鉴藏之广鲜有其匹。对于向同时代的画家、书家求索作品,他选择的对象从来都是名著当世的硕儒俊彦。故宫博物院藏有《今雨瑶华》一册,是众人为牧仲书写、绘画之作,记有姜实节、王翚、宋骏业、禹之鼎、徐玫、柳遇、孔毓圻、蒋廷锡、万经、吴之振、乔崇烈、史申义、李光地、王鸿绪、朱彝尊、汤右曾。禹之鼎能够跻身其中,或许可以从侧面印证宋中丞对他的高度认可。在前述几幅画作之外,牧仲还曾收藏禹氏《贾阆仙诗意图》《子久九峰雪霁图》《得子图》《折枝芍药图》诸图,可见两人颇有往还。宋荦在《题韩慕庐阁学松溪洗研图(禹尚基笔)》一诗中言及“我亦乞作《西陂鱼麦图》,禹生禹生许我否”,既有对其绘画技艺的信任,又有谈话语气的轻松,两人关系之亲近跃然纸上。牧仲对禹氏的绘画思考、技艺方向即便未能发挥决定性的作用,但称有所影响应该与实际情形相去不远。

李珮诗在论述禹氏晚年频繁使用马和之的蚂蝗描时,认为“其第一幅运用蚂蝗描画作之像主(笔者按:此处指《国门送别图》卷)为著名收藏家宋荦,据考宋荦曾藏有马和之《陈风图》,禹之鼎或许便是因得见该作,向宋荦致敬道谢,而将此风格揉入肖像画中”。其结论或可进行商榷,但收藏家对画家笔墨风格嬗变的影响显而易见。

清 禹之鼎 《李图南听松图》卷局部

1697年 故宫博物院藏

推想,禹之鼎在与王、宋两位文坛巨擘往来之际,会或多或少接受他们平等对待所谓“南宗”“北宗”画家的观念影响,于是纸端出现“北宗”诸家的笔墨特点也就顺理成章了。

如果说文人雅士与收藏大家对禹之鼎影响殊多,那么其时艺苑名宿同样对禹之鼎的艺术发展有所引导,“虞山派”领军人物——清晖老人王翚便是显明的例子。王翚在“四王”中画技全面,山水兼师古人、自然,融会南北诸家之长,论画主张“以元人笔墨,运宋人丘壑,而泽以唐人气韵”。王时敏称“画有南北宗,至石谷而合为一”,实非过誉。康熙三十年(1691),王翚得宋骏业举荐,入都主持绘制《康熙帝南巡图》卷的国家工程,七年后方返归虞山。禹之鼎于康熙二十九年(1690)庚午春随徐乾学南返,居洞庭东山,编纂《一统志》,直至三十五年(1696)方还京师。两人有两年多的时间同在京华,其间王翚同禹之鼎多有合作,皆为禹氏绘像、王氏补图,如三十六年(1697)的《听泉图》卷、《李图南听松图》卷,三十七年的《濯足万里流图》卷、前述《学诗图》卷,另有王翚、禹之鼎、王原祁、唐岱、宋骏业、杨晋等29 人为虞山诗人徐兰合绘的《芝仙书屋图》轴(康熙三十六年绘制)。及至石谷归里之前,禹之鼎于二月特绘《石谷南还图》卷为之送行,题诗赠别者甚众。此图今未见原迹,曾刻石于虞山,常熟博物馆藏有拓片。两人的交谊并未因王翚离京而断绝,禹氏晚岁致函王翚,为乔崇修请求王氏作画数件,起首便言“鼎久不奉先生教益”云云,虽为客套之辞,但也应是某种实际情况的记录,并叮嘱石谷“勿以应酬报之”,由其语气可知二人颇为熟稔,非泛泛之交。可以推想,两位画家的交流不仅仅是简单的合作,禹氏向石谷求教画艺当属正常。宋荦《论画绝句》第十八首“黄鹤山樵吾最许,风流不让鸥波甥。青弁一图文敏拜,谁其继者虞山生。(王翚)”,可见王翚对王蒙笔墨的承继在其所处时代便已经受到高度肯定。对于禹之鼎画作“极似石谷佳作”的观点,清末的崇彝在评价其《西陂六景图》之“鹊华秋色堂”时就已然指明。前述苏州博物馆藏禹之鼎《仿黄鹤山樵笔意图》轴,张珩先生在《木雁斋书画鉴赏笔记》著录为《松风萧寺图》轴,并按语“此图虽云摹山樵,以画法构图观之,似摹石谷也”。如果徐邦达先生在《改订历代流传绘画编年表》所记同年绘制的《临石谷仿山樵山水》轴便是此幅《松风萧寺图》轴,那么说明张、徐两位先生的判断不谋而合。由王翚笔下模仿王蒙的作品来看,从崇彝到葱玉、李庵先生的论断都颇为精到,为我们认识禹之鼎的艺术渊薮指明了一个方向。王连起先生论及王翚时,指出其“虽画学思想上随两位老王服膺董其昌的南北宗论,但其职业画家的出身、实践却使他并不完全受南北宗观念的束缚,而是遍学诸家,融会贯通,荟萃众长,达到集大成的水平和成就”,“王石谷的笔性在学元四家时最近王蒙,学古功深,胸多丘壑”。王翚的艺术实践摆脱南北宗画论的束缚,以及侧重王蒙笔墨意趣的长处,相信对禹之鼎的绘画思想与技巧变化起到了引领的作用。禹氏至迟绘于康熙三十九年的《幽篁坐啸图》卷、《仿黄鹤山樵笔意图》轴、《石渠宝笈初编》御书房著录的《摹王蒙笔意山水》轴、康熙五十年的《仿王蒙清聚竹趣图》轴,皆绘制于康熙三十五年禹氏与王翚于京师相遇之后,此亦可从侧面为王翚对禹之鼎的深刻影响提供明证。另有一例,若将王翚《小中见大图》册中仿王蒙山水一开与前述《仿王蒙清聚竹趣图》轴并置一处,两者构图、笔法甚为接近的情形便可一目了然。笔者曾撰文论及禹氏通过学习仇英的佳构,体悟绘画技巧、审美意识,寻求到一条上窥宋元诸家青绿之法的捷径。同理,王翚的作品也是禹氏远溯赵孟頫、王蒙等名家的津梁,这一点无论是钩沉文献还是对照实物,皆能得到证明。

清 禹之鼎 《濯足万里流图》卷局部

纸本设色 1698 年 故宫博物院藏

作者 | 汪 亓

节选自 |《中国美术》第3期·学术·《浅述禹之鼎的山水画创作》