文:鱼鲜支

尹雪艳是不会老的。洛丽塔也不会老。

但对其他人来说,老就是个归宿,在确知的某个远处,静静等待着捕获你的时机。又或者,老就像个门槛,待你跨过去,再回头一看,面容已在霎时间改变。

王国维的《蝶恋花》里有最无奈的句子:

最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树。

对这避无可避的结局,女人们心里最是在意。杜拉斯写少女时代的情人,下笔之际挂心的却是自己衰老的容颜:

我已经老了,有一天,在一处公共场所的大厅里,有一个男人向我走来。他主动介绍自己,他对我说:“我认识你,永远记得你。那时候,你还很年轻,人人都说你美。现在,我是特为来告诉你,对我来说,我觉得现在你比年轻的时候更美,那时你是年轻女人,与你那时的面貌相比,我更爱你现在备受摧残的面容。”

那个男人并没有走来,但却在杜拉斯的想象里走来了无数次。

即使经过了半个世纪的人生起落,她仍然需要他的肯定:时间夺走了许多东西,岁月留下了残酷的印记,但我仍然爱你,益发爱你。我爱你现在备受摧残的面容,更胜于青枝翠叶般的往昔。

写下这个开头的杜拉斯,是不是读过了叶芝呢?不知道。但读者很难不联想到那几句诗:

奥尔罕·帕慕克的《纯真博物馆》多少人曾爱慕你青春欢畅的时辰,

爱慕你的美丽,假意或者真心,

只有一个人,还爱你虔诚的灵魂,

爱你苍老的脸上,痛苦的皱纹。

杜拉斯的记忆瞬间拉回到湄公河的渡船上。那个在十五岁的她看来晦暗不明的时刻,在多年以后却愈来愈清晰,成为整个故事的起点。

生命是由无数个时刻组成的。绝大多数都不值得打捞,可以任其浸透沉没在水里。但也有极少数的例外,会被你手忙脚乱地抢救出来,晾干,压平,装裱,挂在天天面对的墙上,用余生去咂摸、回味、惦记。

杜拉斯打捞出了她的那一刻。奥尔罕·帕慕克也打捞出了他的那一刻。推开纯真博物馆的大门,他第一句话就说:

那是我一生中最幸福的时刻,而我却不知道。

不自知的幸福,该是有多么幸福呢。然而,他在感到留恋的同时,也感到丝丝懊悔——为什么竟不知道呢:

如果知道,我能够守护这份幸福吗?一切也会变得完全不同吗?是的,如果知道这是我一生中最幸福的时刻,我是决不会错失那份幸福的。

痛失的爱人,永远以最美好的面貌,停留在最幸福的时刻。痛失爱人的人,却在记忆里一次又一次回放那一刻,一年比一年更深刻地领悟到:那一刻再也无法重来。

就像纳兰成德会在某个“西风独自凉”的黄昏,回想起酒酣春睡的安稳和赌书泼茶的欢欣,发出那一声沉重的叹息:

卡勒德·胡塞尼的《追风筝的人》当时只道是寻常。

也有些难以忘怀的时刻,一遍一遍回到眼前,不是因为留恋,而是因为追悔。

卡勒德·胡塞尼就花了二十六年的时间,去追悔生命中的一个时刻。他的现象级畅销小说《追风筝的人》是这样开头的:

我成为今天的我,是在1975年某个阴云密布的寒冷冬日,那年我十二岁。我清楚地记得当时自己趴在一堵坍塌的泥墙后面,窥视着那条小巷,旁边是结冰的小溪。许多年过去了,人们说陈年旧事可以被埋葬,然而我终于明白这是错的,因为往事会自行爬上来。回首前尘,我意识到在过去二十六年里,自己始终在窥视着那荒芜的小径。

在那一刻,阿米尔背叛了哈桑,那个和他喝同一个胸脯的乳汁长大的哈桑,和他在同一个院子里的同一片草坪上迈出第一步的哈桑,和他在同一个屋顶下说出第一个词的哈桑。别忘了,哈桑说出的是“阿米尔”,是他的名字。哈桑愿为他做任何事。可他看着哈桑受辱,却转头离去。

他背叛哈桑的那一刻是有决定性意义的。从此,他变成了一个自己也不想面对的人。他知道,唯有回到那一刻去赎罪,他才能获得再次成为一个好人的机会。

普通人的生活里虽然没有阿富汗的战火,没有哈桑那样可怕的创伤,没有阿米尔那样惨痛的回忆,但是,仍有一些特别的时间节点,在形塑我们,使我们成为一个人,而不是另一个人。就像石康在《晃晃悠悠》的开头所说的:

马尔克斯的《百年孤独》1995年4月8日夜晚11点48分,我和阿莱在国贸职工宿舍前分手,结束了长达8年之久的感情生活,从此老死不相往来。

这件事说起来轻松,实际上,它对我触动颇大。从那天起,我开始思考诸如生活的意义之类老生常谈的问题,思考自己的生活,从自己想到周围的人,想到过去,想到我们这个时代。

读《追风筝的人》和《晃晃悠悠》,我开始回想既往人生中的重大节点。然而,不知道是该感到幸运还是不幸,别说时间了,我竟然连一个明确的日子都想不起来。那些塑造我这个人的时间节点,竟然就这样晃晃悠悠地过去了。

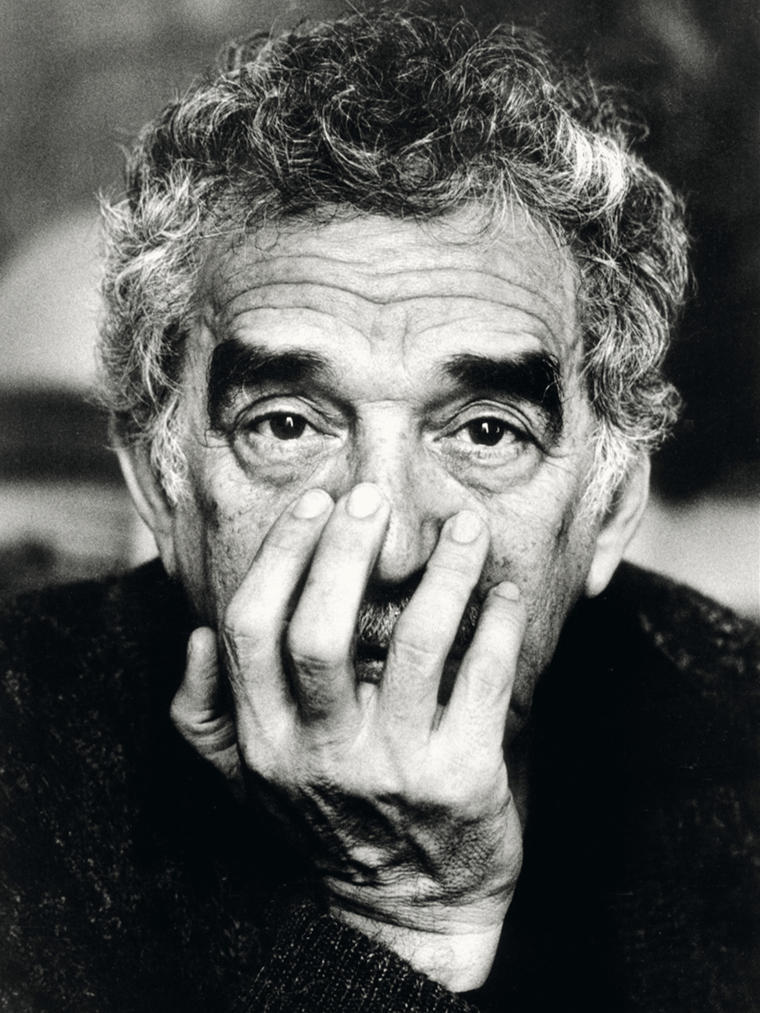

也许我不该因此而懊恼。有些时间,有些事件,它们的意义要在许多年以后才会显现,尤其是在一个人临近死亡的时候。这个道理被那些上了年纪的作家们一说再说,而尤以马尔克斯说得最为精炼透彻。

他的《百年孤独》开篇就讲了这个道理,而且给无数小说示范了一个伟大的开场白:

多年以后,面对行刑队,奥里雷亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。

马尔克斯自己说,这是一个他想了十几年的开头。

妙在他开始讲述的时间不是“多年以后”,也不是“那个遥远的下午”,而是这两点中间的某个“过去现在时”。作家从中间点插入,连接起过去、现在和未来,使第一个句子就显得气势不凡。

这个开头也给了读者双重的吸引力。他为什么会在多年以后面对行刑队?这个结局令人好奇。他又为什么会在临死的时候想起“那个遥远的下午”?那个下午有什么特别之处?这个开始也令人好奇。

面对死亡,人的内心里有恐惧,也有对生命的流连。人的头脑里开始快速倒带回放,轻而易举地,你就来到了平常已被荒草掩埋的记忆深处。那些不值一提的小事,此时却显得异常清晰,熠熠生辉。你会突然间明白,哦,这些小事才是荒诞人生的底色,是魔幻旅行的启程。

马尔克斯接着讲述过去:

那时的马孔多是一个二十户人家的村落,篱笆和芦苇盖成的屋子沿河岸排开,湍急的河水清澈见底,河床里卵石洁白光滑宛如史前巨蛋。世界新生伊始,许多事物还没有名字,提到的时候尚需用手指指点点。

对儿时的奥里雷亚诺来说,那就是一个新生的世界,许多事物还等待着他去认识和命名。就像作为一个出生在热带的孩子,在那个遥远的下午,他第一次认识了冰。哦,这就是“冰”——他恍然大悟。

据说,莫言当年花了1块6毛钱,在王府井新华书店买了一本《百年孤独》。回到解放军艺术学院,他翻开书,刚读了一个开头,就拍案而起——我知道怎么写小说了!

深受影响的中国作家又何止莫言呢?多年以后,写下自己小说的开头,中国作家们将会回想起第一次翻开《百年孤独》的那个遥远的下午。

(待续)

更多文章,请关注鱼鲜支的微信公众号:观念的牢笼(guanniandelaolong)