他只有小学学历,却成为举世瞩目的文学大家;

甚至连续两次获得了诺贝尔文学奖的提名,

若不是因为他逝世,

中国拿到这个奖的时间能提前24年;

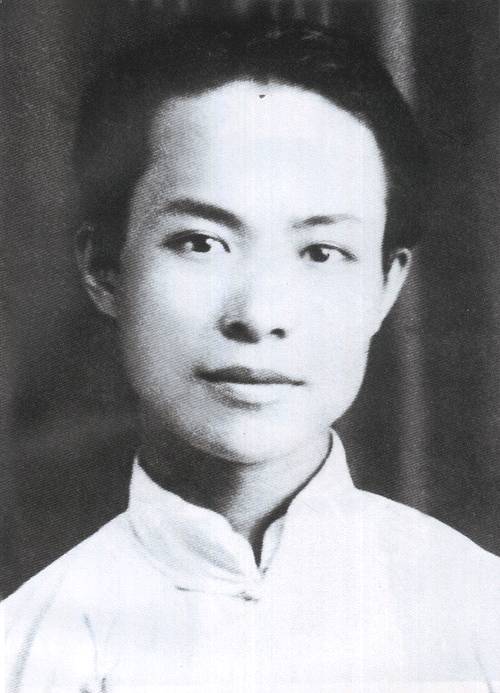

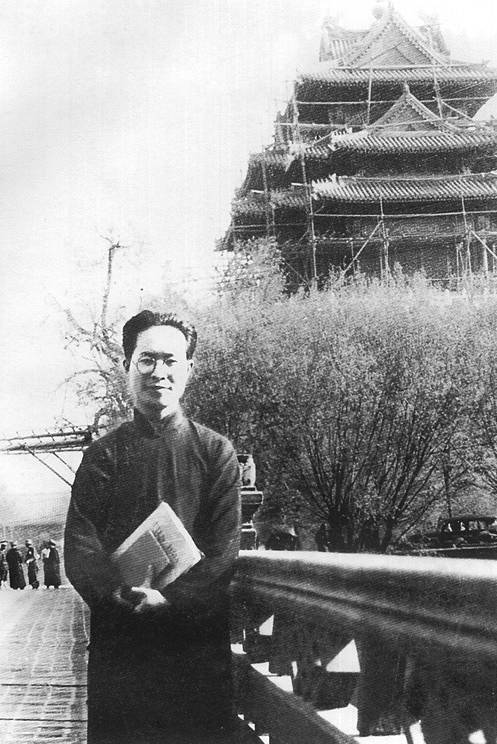

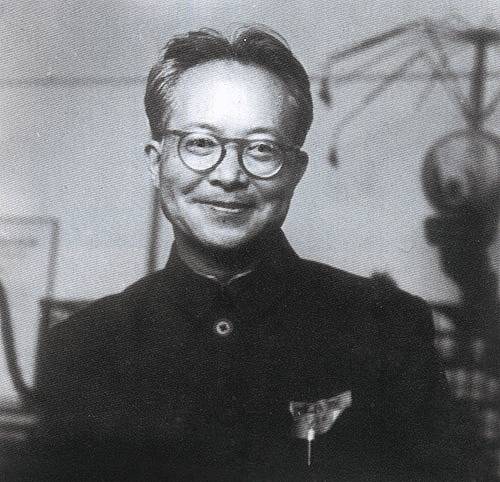

▲ 1929年初夏,沈从文于上海留影。

1

北漂青年

“凡事都有偶然的湊巧,结果却又如宿命的必然。”

1902年,沈从文出生在湘西凤凰。和许多小镇青年一样,尽管家里和学校都管得很严,但他还是顽劣、逃学,一心想着去看外面更丰富、灵动的世界。

母亲把15岁的沈从文送进了兵营,在战乱年代。5年后,沈从文就毅然脱下军装北上求学。

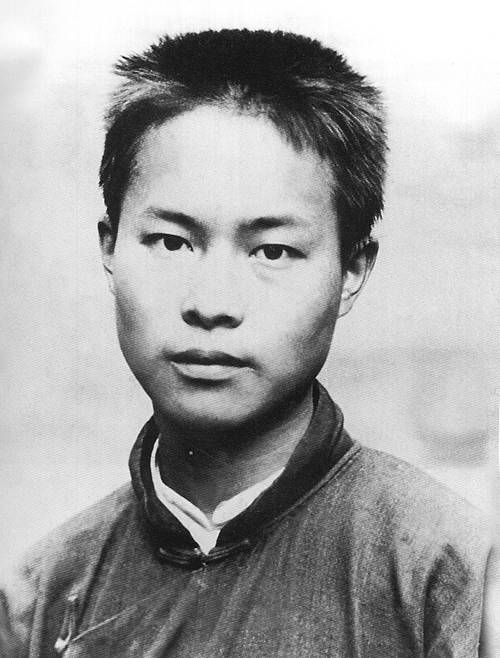

▲ 1922年,沈从文于湖南保靖军队中。

他梦想考上名牌学校,可北京人才济济,他处处碰壁。他北大考不上,只能旁听;好不容易考上了中法大学,却交不起28块钱的住宿费……

万般无奈之下,他只能窝在北京酉西会馆的一间逼仄潮湿充满霉臭的小屋,拼命写作赚稿费度日,每天吃两三个馒头,一点小咸菜。这是一间由贮煤室改造而成的小屋,他苦中作乐地叫它“窄而霉小斋”。

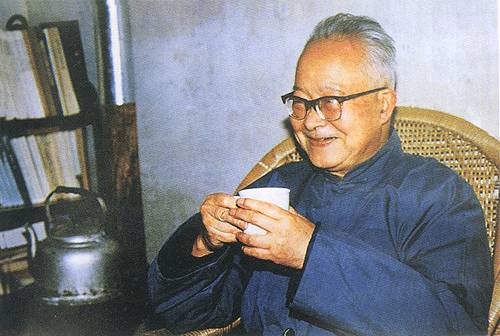

▲ 1977年,沈从文在北京小羊宜宾胡同的“窄而霉小斋”。

1924年冬季的一天,天气异常寒冷,沈从文还是照常趴在书桌上写作,他只穿着一件单衣,腿上盖着棉被,双手冻得红肿,一边还在流着鼻血。

这时候有一个人推开门,见到这个将自己裹得奇形怪状的年轻人,赶紧解下自己的淡灰色羊毛围巾,拍拍上面的雪花,戴在他身上。

“我是郁达夫,我看过你的文章,你要好好写下去呀。”郁达夫是收到沈从文的求助信而来的,那个时候的沈从文穷困得连日子都过不下去了。

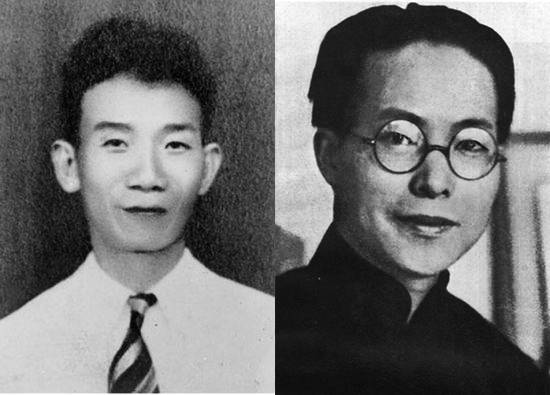

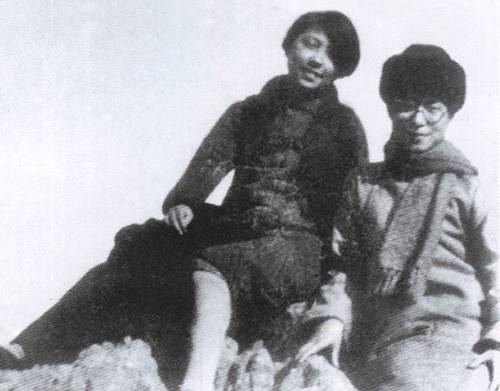

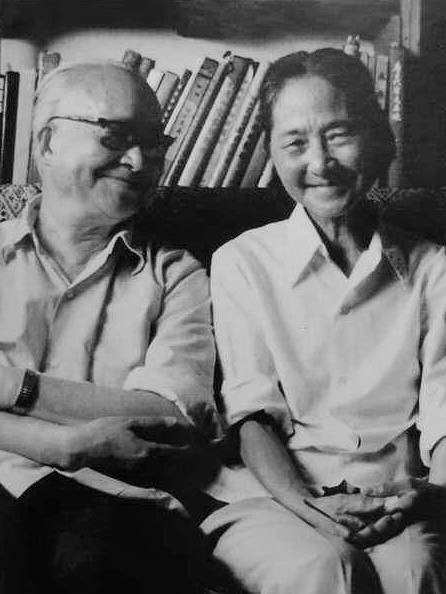

▲ 郁达夫(左)与沈从文(右)

那天,沈从文说了很多,说到美丽的湘西小城和那里淳朴可爱的人们,还有他一直坚持的文学梦。

谈到中午,郁达夫请沈从文到一家小饭馆吃饭,两人花了一元七毛多。临走前,郁达夫把围巾和吃饭找回的三块多都留给了他。沈从文想到自己第一笔稿费才7毛,回到家中感动得大哭起来。

郁达夫回去之后写下了著名的《给一位文学青年的公开状》,给沈从文,也给所有北漂的文学青年,又同情,又批评他们只知道一纸文凭,却不懂得干点其他事情解决温饱。

沈从文一下清醒了。

▲ 1948年夏,沈从文于北京大学宿舍。

在郁达夫的介绍下,他终于在《晨报》登了第一篇文章。后来他的作品陆续发表。一个名不见经传的乡下人开始以“黑马”之势逆袭,成为了当时的文坛奇才。

他勤奋地写,不到20年的创作生涯里,他是同期作家里作品最多的一个;他实在地写,他的文风淳朴、笔墨简练,写出来的人物特别真实。

终于,胡适说他是“中国最有希望的小说家”,徐志摩说其作品“不是写成的,是想成的,值得反复读5次。”

他有乡下人的韧劲,所以吃得了苦;

他也很“赤诚”,所以能用笔构建、守护那个清澈的“湘西世界”。

也只有赤诚的人,才能在苦涩中,拨云见日。

▲ 沈从文抗战前于北平留影。

2

我知道你会来,所以我等

“我行过许多地方的桥,看过许多次数的云,

喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人。”

1929年,沈从文离开北平去吴淞中国公学任教,爱上了学生张兆和。

和《边城》里的翠翠一样,张兆和也有一股返璞归真的美。沈从文渴望这份纯洁自然的爱,要将一腔纯粹的爱恋倾诸笔端。

▲ 沈从文笔下的湘西边城(今为湖南凤凰)。

有一天,张兆和收到了老师沈从文的信,只有一句话:“我不知道为什么忽然爱上了你?”接着第二封、第三封……源源不断,可是出自名门的张兆和对这个来自湘西的“乡下人”并无太多好感。

有一回,沈从文在情书中写道:“我不仅爱你的灵魂,也爱你的肉体。”这让张兆和感觉受到了莫大的侮辱,捧着一大叠情书跑到校长胡适那里告状。

▲ 1934年春,沈从文和夫人张兆和于北平达园。

谁知胡适看了信,反而对沈从文的文采大加赞赏,呵呵一笑劝她说:“他顽固地爱你!”张兆和带着倔强和傲气脱口而出:“我顽固地不爱他!”

让张兆和从“顽固地不爱他”到最终接纳他,沈从文用一封封滚烫的情书表达了四年。

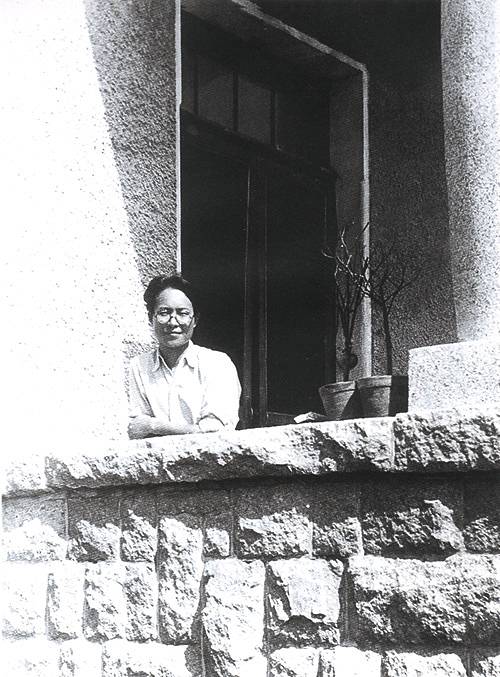

▲ 1935年,沈从文在张兆和的老家苏州。

他给张兆和的弟弟讲故事,和她的姐妹聊天,他的亲和和赤诚赢得了张家所有人的好感。张兆和的态度也渐渐有了转变。沈从文临走时叮嘱道:“如爸爸同意,就早点让我知道,让我这乡下人喝杯甜酒吧。”

张兆和在征得父亲的同意之后,偷偷给沈从文发了一封电报,写道:“乡下人,喝杯甜酒吧。”邮局的人看了,觉得内容太怪,像密码,就不给发。张兆和涨红着脸解释了半天才给发。

▲ 1933秋,沈从文与张兆和于北平达子营新房。

1933年9月9日,沈从文和张兆和在北平中央公园成婚。长达四年的苦恋,终于结出了果实。而那一封封情书,浸着甜酒的香气,从南飘到北,山远水阔。

他用痴情的笔,赢得了自己的爱情。

执着而深情的情书,飘过了战火连绵的枯槁岁月,开出了馥郁芬芳的花。

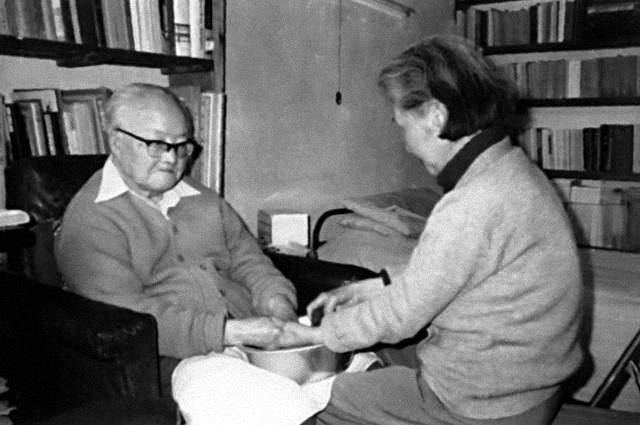

▲ 1984年,张兆和为病中的沈从文洗手。

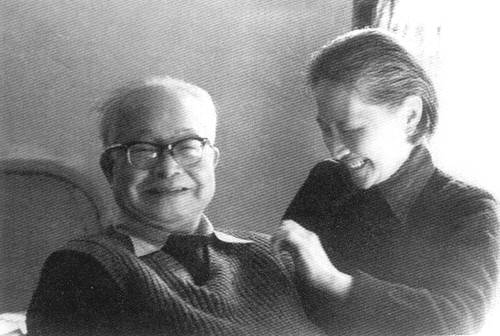

▲ 晚年的沈从文和夫人张兆和。

3

我只是个乡下人

“人生实在是一本书,內容复杂,分量沉重。”

从湘西到北京,从乡间到城市,从士兵到作家,沈从文每一步都走得极为艰辛。始终融不进大城市的他自称是个“乡下人”,写的最好的自然也是他心目中的“乡野文学”。

他笔下的乡野人物,说最粗野的话,却有着最纯洁的灵魂,要哭则哭,要歌则歌,没有虚伪与矫情,不懂阴谋与算计,用活泼的生命,挥洒着淋漓的元气,那么得真诚与强烈。

生活,本就该保有一份乡野和纯真。

▲ 1932年,沈从文在青岛国立山东大学教书。

1948年,他被定性为“桃红色的反动作家”,他自此不敢写小说了,内心无比痛苦,两次自杀未遂,还被送进了精神病院。

但他终究没有被击垮。写不了小说,就转向中国古代史与文物研究,竟也成为一个文物研究者。他身边的朋友都不理解他,纷纷离他而去。

但他仍旧坚守着他内心纯粹的信仰,在研究中仍见趣味,仍觉快乐。

▲ 沈从文在中国历史博物馆新陈列室做解说员,1959年摄。

这么一个纯粹自然的“乡下人”,写着散发着乡野气息的自由文学,从没想过站队,一直被冷落、排挤,甚至遗忘。他去世时,国内新闻一点声音都没有。巴金一连几天翻看京沪报纸,找不到老友的名字。

1988年,沈从文第二次获得诺贝尔文学奖提名,资深评委马悦然认为沈从文这次很有可能拿奖,但当他得知沈从文逝世的消息,哭着走出了会议室。

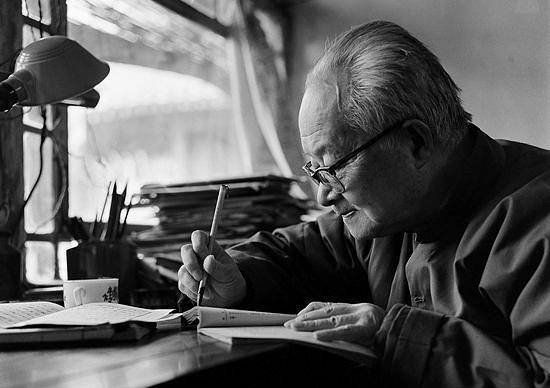

▲ 1978年冬,沈从文在北京友谊宾馆为《中国古代服饰研究》补充定稿(王亚蓉摄)

沈从文的一生大起大落,晚年时一直念着想要回到湘西。根据他的遗愿,他的骨灰在家人的护送下魂归故里。

从哪里来,到哪里去。这片他曾经誓死守护的边城净土,如今要来永远守护这个纯粹自然的乡下人,埋葬他喜忧参半的一生。

艺术新青年原创投稿:2696338952@qq.com