人类诞生于细菌、寄生虫、病原体的蛮荒之地,

但却长年渴望切断与它们的联系,

以进步与洁净之名建造一个没有寄生虫的文明世界。

然而,杀死细菌、杀光寄生虫并不能保证身体的健康,野蛮消失后是疾病,感官退化,身体一再发出病痛的警告,似乎是在告诉我们另一个原始的真相:

原来我们的身体想念着野蛮的自然。

疾病或许缘于远离“野蛮”

我们从小被教育寄生虫对我们有害无益,杀菌消毒、消灭寄生虫就能得到一个健康的身体,但现实并非如此简单,在《远离野蛮的身体:人体的原始记忆与演化》一书中,作者写道,身体在野蛮消失后遭遇了更多的疾病、感官退化,就像失去了天敌的叉角羚,背上了沉重的进化负担。

自然科学家发现,北美的叉角羚奔跑速度可达每小时100公里,但它们所在的区域没有任何天敌,跑得太快消耗精力过多,反倒会过早死亡。

为何叉角羚还要跑这么快?

科学家发现,叉角羚的速度是被以前的天敌训练出来的,当天敌已经灭绝,它们还是继续奔跑,只为逃离昔日鬼魂的追逐。科学家们将其称为“叉角羚通则”,即“每一个物种皆拥有“回应”共处物种(无论是寄生虫、微生物或天敌)的基因与遗传特征,即使具有互动关系的物种已经绝迹,这些特征仍然不会消失,却极有可能成为一种过时的存在或负担。

人类长久以来便与寄生虫、细菌“共生”,但随着技术与文明进步,我们搬进固定的场所并且懂得熟食、干净、卫生,逐渐与细菌、寄生虫隔绝,结果便引起了一些疾病,如克隆氏症。

克隆氏症是目前颇为棘手的肠道炎症性疾病,患者常见症状有腹痛、皮肤发疹、关节炎,严重者还要忍受常年呕吐、体重减轻、重度抽筋及肠胃堵塞等不适,其病因众说纷纭,科学家温斯托克提出了一个灵光乍现的答案:寄生虫的绝迹。

他认为,克隆氏症的成因是人体肠道的免疫系统无法忘怀昔日的演化伙伴——寄生虫,如叉角羚为了摆脱绝种天敌的纠缠而狂奔,平白消耗着身体的能量;当人体急于在寄生虫的幻影中逃命时,免疫系统便出了差错。肠道遭遇到了演化中的“叉角羚通则”,与细菌、寄生虫“共处”时代的基因与遗传特征如今成了一种过时的负担。

人体“野化”实验

为了拯救羚羊,有人想以复育叉角羚天敌(如猎豹)的方式“再野化”栖地,对于人类则是通过复育肠道寄生虫的方式实现人体的“野化”。

在1999年,爱荷华大学一个研究室曾开展了一次“寄生虫疗法”的医学实验,29位受试者被分发到一杯悬浮着鞭虫卵的运动饮料,其中添加有深色碳粉,使虫卵无法以肉眼看出来。他们大口咽下虫卵,擦一擦嘴,静待接下来即将发生的事情。

在实验24周之后,所有受试者的症状都获得舒缓,其中21位受试者的病情受到有效控制,至少从这项实验来看:克隆氏症患者在肠道有寄生虫的情况下,身体变得更加健康。

温斯托克认为实验成功的原因,可能在于引入鞭虫后,可诱发免疫系统恢复和平部队的建立,实现免疫系统与寄生虫之间的平衡,从而达到休兵的目的。当然人体再野化并非没有代价,最常见的副作用便是肠道失血或贫血症。

但无论如何,我们似乎都得到了这样一个事实:免疫系统需要暴露于含有寄生虫、微生物等病原体的环境中,才能正常工作。

疾病或许反而是起因于人类将其他生物消灭得过于彻底所致,镰状细胞贫血症、糖尿病、自闭症、过敏、各类焦虑症、自体免疫系统失调、先兆子痫、齿颚、视力等层出不穷的身体状况,似乎是在告知我们一个原始的真相:我们的身体,想念着野蛮的自然,想念着昔日“共生”、“对抗”的细菌、寄生虫、病原体等等。

阑尾原是细菌的庇护所

在人类打造“无菌神话”的过程中,弱小的细菌们反倒是“互助相依而存”,努力维持着身体生态圈的平衡,而它们正是通过阑尾实现自我保护。

作为身体的一部分,阑尾长久以来都被认为无关紧要,可有可无,甚至单纯地将其视为一个退化、过时、无用的遗迹,但事实证明这错的离谱。

科学家发现,人类或与人类血缘相近的灵长类,体内阑尾的构造较其他原始灵长类更为发达,也更为精密。换句话说,阑尾对现代人种的重要性可能高过我们的祖先,看似无用的阑尾仍处在“进化”阶段,它势必有其价值。

格林格和帕克的团队在共同合作的研究中,提出了一个有意思的假说:阑尾是人体细菌的庇护所,甚至可以说是“温床”,它冒着感染病原体的风险,提供原生微生物一座安宁而平静的冥想花园。每当肠道受到病原体感染时,其他细菌就会躲进阑尾中,待身体的免疫系统打败病原体后,它们便重返肠道,通过这样一种方式实现身体生态圈的平衡。

共生才是出路

阑尾的故事告诉我们,人体本质上并不能远离“野蛮”,自然也在以各种方式对人体施加其影响。举个例子,历史一再告诉我们,农业是人类伟大的发明,但我们容易忽视的是人类在发展文明的同时,也“常常被农业文明驯养”,逐渐改变身体的基因。

回顾人类演化史,我们将野生原牛带进栖地豢养,驯化它们成为温顺的家畜。但实际上,自从祖先开始引用牛乳时,我们已经开始被牛驯化,体内乳化酶的基因开始突变,最终成为弄够消化牛奶养分的个体。

科学研究证明,我们的祖先在成年后即无法消化乳汁,穴居时代的成年人喝下牛乳等乳品后,会引起腹泻及胀气等症状,如果饮用时恰好处于生病状态,那么牛乳会让他们病得更重。

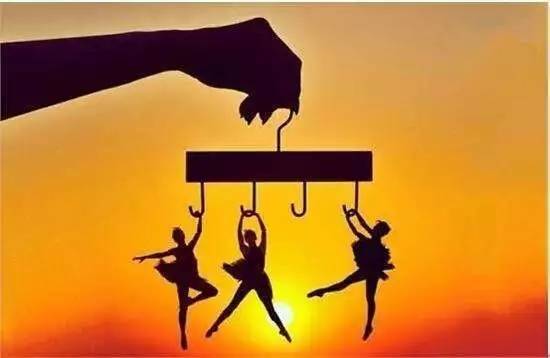

但是多数的西欧人种(第一批看牛者的后裔),成年后仍可消化吸收牛乳中的养分,换句话说,在原牛与人类的共生演化过程中,发生基因变异的不只是被驯化的牛,还包括人,即人类同样被驯化了。人类通过牛群提供的牛乳,解决了人口过剩、食物不足的问题,反过来牛群通过依赖人类提供吃到饱的大餐,不再需要与自然界的其他物种你争我夺。

我们与我们的伙伴,维持一种相依相存的紧密联系,享受对方所给,提供对方所需。最初,我们不仅与牛,还与更多的物种存在类似的交互作用,我们或是相互依存,或是互相竞争。

如今人类越来越依赖于自身,我们的饮食和生活模式也逐渐趋于一致。我们既不依赖于某种物种,也不用恐惧遭到掠食者猎杀的威胁,这样一种改变也影响了我们建构和认识世界的方式。我们过于依赖自身,切断了与自然、万物之间的关联,从而也失去了最能够审视自己,映照出我们自身的镜子。

因此,我们需要维持荒野的存在,也需要恢复身体适度的“野蛮”,因为只有这样才能说明人何以为人。

再度野化的大草原上,让猎豹驰骋其上,这样我们才能够看到叉角羚的奔跑是有原因的,既然这样,那就让它们的奔跑来提醒我们,不论我们是否注意到,我们的生活里仍然充满野生的东西,而且将会永远持续下去。

以上内容选自《远离野蛮的身体:人体的原始记忆与演化》