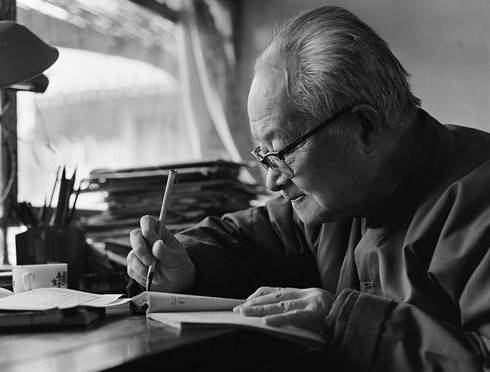

沈从文

我们相爱一生,一生还是太短。

用艺术的力量,与平淡说再见

在湖南省会长沙往西大约八百里处有一座名叫凤凰的小城,一条清澈的河流穿城而过,河面上白雾蔼蔼,河岸边吊脚楼林立。当年,新西兰知名作家路易艾黎到来之时便为之惊叹,称之为:中国最美的两个小城之一。

90多年前,一个清瘦的年轻人沿河而上来到京城,这座小城是他一个人的故乡。60多年后,这个“年轻人”从京城归来长眠于此,这座小城便成了无数中国人的心灵栖息地。这个年轻人,便是沈从文。

在一些人的眼中,凤凰是青山绿水、风光秀丽的景区;在另一些人的眼中,凤凰就是大写的“沈从文”。这些人年轻的时候,去凤凰一半是为了风景,一半是为了去看沈从文;过了而立之年后,再去凤凰的,百分之百是为了沈从文。

湘西人沈从文

沈从文是湘西人,是不折不扣的乡下人。凤凰城墙外绕城而过的清澈河流,是他儿时的乐园。河里的鱼虾,码头上的船家,江边捣衣的姑娘,铁匠铺打铁的,杀牛的,织竹篮子的,兵营、烽火、砍头......这些美丽与野蛮的奇异组合,培育和滋养了他最初的审美和性情。

在那个兵荒马乱的年代,沈从文只读了几年书就辍学。14岁时,他便投身行伍之中,后来进入了同乡湘西王陈渠珍部,浪迹湘川黔边境。20岁的时候,他厌倦了这种“半匪半军”的生活,独自一人来到北京求学。

这20年的生活,在他的人生中留下了深刻的烙印。他的动力便来自于他在湘西世界的所见所感。

他说过他见过太多有别于城里人所见的东西,这注定了这个乡下人的情感、世界观将永远与城里人不同了。他在湘西所见的人物,所听的声音,所嗅的气味都成了他的精神底色。他以湘西的人情、自然、风俗为背景,凭一颗诚心,用最干净的文字缔造了纯美的湘西世界,成就了中国现代文学史上一座难以逾越的高峰。

季羡林曾说:当我还是一个大学生的时候,我就喜欢读他的作品。

侯孝贤导演也深受沈从文影响:“阳光底下,再悲伤、再恐怖的事情,都能够以人的胸襟和对生命的热爱而把它包容”。

导演贾樟柯也说:“沈从文的书,我这一生都会读。”

无数人他的文字中,找到了人性的真善与温和。湘西人沈从文,就是这样一个有着巨大影响力的作家。

不折不从

21岁,他怀揣着梦想和对文学的满腔热情来到北京。当时一下火车,他便被京城的繁荣和兴盛所震撼。于是他自负地说:“我是来征服你的”。

他想去北大上学,可他当时只上过小学,连新式标点符号都不懂,加之初到时的贫困。自然是无法考上,只能选择在北大蹭课。一边苦读,一边写作。

北平冬天又干又冷,经常还会下起鹅毛大雪。沈从文考不上学、投稿也没人要,买不起棉袄也生不起炉火。他只好一边在北大旁听,一边打工维持生计,每天只能吃两三个馒头和一点咸菜,整个冬天只能穿着两个单衣,瑟瑟发抖。但在这样的环境中,他依然写稿热情很高,每天除了听课便是去图书馆读书,直到闭馆才回到自己的住处。

贫困潦倒的他试着给北平的作家们写信寻求帮助,在收到求助信的作家中,当时在北大任教的郁达夫一眼便相中了沈从文的才华。在一个大雪纷飞的日子,郁达夫推开沈从文那间“窄而霉小斋”的房门,屋内没有火炉,沈从文身穿一件单衣,用棉被裹着两腿,坐在凉炕上,正用冻得红肿的手提笔写作。

看到这番情境后,当时在文坛颇有名气的郁达夫感动得眼圈发红,先解下自己的围巾给沈从文,再把他带去馆子吃饭。结账时,共花去一元七毛钱。郁达夫拿出五块钱付了账,将找回的三块多钱全给了沈从文。回到住处后,沈从文不禁趴在桌上哭了起来。半个世纪后,郁达夫的侄女郁风拜访他的时候,他还激动地提起了此事。

作家贾平凹说:沈从文以温和的心境,尽量看去人性的真与善。

他坚强、隐忍、谦卑、处事低调。然而透过他的生平和文字,我们又能感受到他骨子里的那股强大、倔强与不屈不挠。

郁达夫和沈从文

星斗其文

1999年,《亚洲周刊》遴选出了“20世纪中文小说一百强”,鲁迅的小说集《呐喊》排第一,沈从文的小说《边城》排第二。但如果以单篇小说计,《边城》则属第一。

“由四川过湖南去,靠东有一条官路。这官路将近湘西边境,到了一个地方名叫茶峒的小山城时,有一条小溪,溪边有座白色小塔,塔下住了一户单独的人家。这家人只有一个老人,一个女孩子,一只黄狗。”小说《边城》便在这种极其朴素而又娓娓动人的语调中开始叙述。

沈从文的小说中文字清澈、温厚,语句细腻微妙,带着浓浓的中国古典散文的温润质感,古朴干净、宁静透彻。不像别的小说家一样,用华丽的文字去描写去炫技,他的文字像散文诗一般,淡淡地为你讲述那些抹不去的美丽和忧愁。

“我行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人”,那么多的文人笔下的诗情画意,最喜欢的是在《湘行散记》中,离开张兆和前往老家的沈从文写下的这些句子。没有浮华、没有矫揉造作,有的就是我想你的时候就直接说我想你。

“我就这样一面看水一面想你”—— 《湘行散记》

四年的时光如水,“顽固爱着”的沈从文用几百封这样的情书打动了“顽固不爱”的张兆和,跨越了当时巨大的门户之隔,成就了一段不太完美但也还幸福的婚姻。

因为文字,他两次提名诺贝尔文学奖,最终却因去世而没有颁出。

诺奖终身评委马悦然评价道,“越是知道他的伟大,我越为他的一生寂寞伤心”。

沈从文和张兆和

亦慈亦让

沈从文27岁的那年,徐志摩向他的老师兼好友胡适推荐了沈从文。虽然沈从文只有小学学历,见过他的文章后,胡适破格录取了他。自此,沈从文在中国公学开始教书,既而任教于武汉大学、青岛大学、西南联大、北京大学等。

沈从文在接到胡适的聘书后,心里很是紧张,于是给胡适写信说。为了不给学校“弄笑话”,先可试用一学期。他讲课也不能给“多少知识”,“钱不妨少点”。如果将来认为他“无用”的时候,即使解聘“也不甚紧”。

作家汪曾祺,被称为中国最后一个纯粹文人,是沈从文的弟子。他曾无不自豪地说:“沈先生很欣赏我,我不但是他的入室弟子,可以说是得意高足。”而一代小说大家沈从文在向文艺界提携这位学生的时候也毫不马虎,总是直接说:“汪曾祺的小说写得比我好”。

汪曾祺在《我的老师沈从文》一文中写道:“学生习作写得较好的,沈先生就作主寄到相熟的报刊上发表。经他的手介绍出去的稿子,可以说是不计其数了。他这辈子为别人寄稿子用去的邮费也是一个相当可观的数目了。”

西南联大毕业后,国运衰败,汪曾祺求职屡屡不顺甚至想到了自杀。沈从文致信上海的朋友,请其多加关照汪,并让夫人张兆和从苏州写了一封长信安慰。最终帮助汪曾祺走出生活困境,为日后中国文学史上扶持了一位优秀作家。

自古文人相轻,文人自重。可在沈从文的身上你完全看不到这些,他谦卑、他仁慈、他爱惜后辈、他虚怀若谷。

汪曾祺和沈从文

赤子其人

上个世纪五六十年代,浩劫时期沈从文的苦难一次也没有落下。1949年8月,沈从文被赶下北大的讲坛,为避政治纷扰,以文字见长的他封笔去历史博物馆当讲解员。博物馆人人都有办公室,唯独他没有。

文革时期,他更是被派去打扫女厕所。一次又一次来势汹汹的打击,让他陷入了抑郁和迷狂的状态,这个时候他不断念叨着“回湘西去,我要回湘西去”。

八十年代的时候,有人访问沈从文,说起了打扫女厕所的事情,一位女记者动情抱着他的肩膀说:“沈老,您真是受委屈了。”没想到,当时这位已经八十多岁的老人,抱着记者竟嚎啕大哭了起来。什么话都不说,哭的像一个饱受委屈的孩子。

在他封了写小说的那支笔后,他又拿起了另外一支笔。在博物馆工作的他,借“职务之便”研究文物。受周总理所托,以不足一年的时间,写出了学术和收藏价值极高的《中国古代服饰研究》,成书之后,作为中国的国礼送给美国总统。

1982年十月,八十岁高龄的沈从文生前最后一次回家乡凤凰,因为体弱,他不能再像《湘行散记》里记录的一样,重走家乡的山山水水。他回到当年没有读毕业的那所文昌阁小学。当时的校长带着各位老师在学校门口等他,准备前向这位大作家行礼。经工作人员提醒这是学校的老师后,沈从文赶紧上前,向众位老师恭恭敬敬行了九十度的大礼。

在学校,看着当年那颗枝繁叶茂的大树,沈从文笑笑说:"我再也爬不上去了"。老师们给沈从文先生谈学校发展,谈到从这里学校走出的一个个学生成为栋梁之才。在看到师生们的艰苦生活后,他回到北京后,立即把自己出版《沈从文文集》的九千多元稿费,添上平时的积蓄.凑足一万元,寄给文昌阁小学,作为修教室及宿舍用。

校长先生:

我上星期邮汇一万元人民币到县里...这笔款是我捐赠给本县文昌阁小学使用的...略尽我一点心意。我离开家乡多年,对于家乡实在毫无贡献,生平又都不积钱,寄来的钱数有限,事情极小不足道,希望不要在任何报刊上宣传...能够因此使得各位老师和小同学稍稍减少一点上课时过度拥挤及居住方面的困难,我就觉得极高兴了。

沈从文

1982年12月6日于北京

1988年5月10日沈从文先生仙逝。当时,他的老友,著名作者巴金先生致哀道:"没有一滴眼泪,悲痛都在我心里,我也在埋葬自己的一部分......没有哭泣,没有呼唤,也没有噪音惊醒他。就这样平静地跟他告别,他就这样坦然地远去....."

这位一直经受命运“玩笑”的老人却一直在微笑,一直到死,他都没有忘记家乡的沅芷湘兰。20岁时,他背着单薄的行囊沿河而上;多年后,他长眠于自己魂牵梦萦的家乡。他一半的骨灰伴着花瓣一同撒入故乡小城的沱江水中,另一半葬在江边的听涛山上。

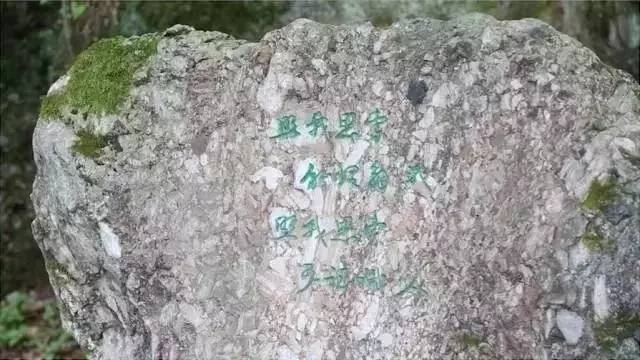

听涛山上,在沈从文的墓前的一块石碑上,刻着画家黄永玉给他这位表叔的一段碑文:一个士兵不是战死沙场,便是回到故乡。在墓地的五彩石上,正面镌刻的是沈从文手迹:“照我思索,能理解我;照我思索,可认识人。”石背面是沈从文的姨妹张允和的撰写的:“不折不从,星斗其文;亦慈亦让,赤子其人。”其联句尾四字:“从文让人”透射出先生一生的高风亮德。

作家庆山说:他世事洞明,但从不与抗争。一生的性格就像他的文字一样,隽永而温润。

文章转载自微信公众平台:百草园书店(Bai-Cao-Yuan)

《沈从文地图》

作者者:李伶伶

出版年:2016年6月

—

扫二维码购买

签名本

¥39.90

有奖互动

为了给你们提供更好的内容,让文艺君更多地了解你们吧!扫描下方二维码,即可转入问卷页面,凡是参与问卷朋友都将获赠文艺君家的新书一本~

本期编辑:茉墨白、王芥末