作者|李迅

责任编辑|张煜

版权|《当代电影》杂志社

来源|《当代电影》2017年第7期

编辑|尼侬叁

戛纳国际电影节(以下简称戛纳电影节)的含金量是毋庸置疑的。主竞赛单元无一不是国际著名大导,即便是最年轻的欧洲导演凯内尔·穆德卢佐(1975年出生,匈牙利)也是27岁就已在洛迦诺国际电影节成名、两年后便被戛纳官方招至麾下的“老资格”了。

萨福迪兄弟

唯一的80后,美国导演萨福迪兄弟,也是2008、2009两年连续入围戛纳电影节。从今年新片《好时光》的超好反响看,他们无疑坐稳了“戛纳嫡系”的交椅。和主竞赛单元的“老导演们”相对,同样是官方单元的“一种关注”则比较偏向“新人”:在本届入围的18部影片中有7部是导演处女作,其中80后导演占居多数。

克莱尔·德尼

而在戛纳电影节的另一个重要单元“导演双周”的20部入围影片中,长片处女作占了5部、第二部长片5部、第三部长片3部,可以说半壁江山尽属新人。值得一提的是,多位著名导演如克莱尔·德尼、菲利普·加莱尔、布鲁诺·杜蒙、阿莫斯·吉泰和阿贝尔·费拉拉的新片入围了“导演双周”,使本单元的号召力和吸引力大大加强。总览这三个单元,戛纳电影节尊老爱幼的“家系派头”分外耀眼,持续提拔新人的“梯队机制”也昭然若揭。只此一点,就令人对戛纳电影节作为世界A级电影节老大的地位不能不服。

《解放报》

只是金子也并非每每发光。老兵折戟,老司机“崴泥”的事每年都有。今年主竞赛自开幕那天起,“令人失望”之声便在各媒体间不绝于耳;及至尾声,19部影片竟被唱衰近半。法国《解放报》的两位影评人最狠,总共给出6个叉、7个一星(见《银幕》戛纳电影节场刊)!今年戛纳电影节的片子真是这么差么?可以想见,影评人们每天三四场佝腰屈膝、忍饥挨饿却没把片子看爽的强烈反弹——明明很器重的导演却用不知所云让你窝火,以及惊艳全片却又被一两处烂俗桥段恶心到家的无奈……于是,在戛纳这个自由广场,为什么不直抒胸臆,剑气冲天呢!然时过境迁,我们尽可以冷静下来,去发现一星隐含的精华和四星背后的缺欠,对“戛纳美学”做一番别样的考量。

《广场》(The Square,2017)

电影艺术的创新是大家最期待看到的。今年具有绝对意义的创新并给人们带来惊喜的电影恐怕只有瑞典导演鲁本·奥斯特伦德的《广场》。影片获得金棕榈大奖应该说当之无愧。从叙事角度看,影片主要段落都是由各种“没想到”以及最终的“失控”构成的。

男主角克里斯蒂安完全没想到采访他的美国记者安娜问了那么一个令人尴尬的“学术”问题;当他第二次在卫生间外面偶遇安娜,两人正尴尬无解时,没想到安娜却开口说出那么一个十分不堪而又十环戳中的字眼;二人一夜情后,他万万没想到,口口声声说爱他的安娜却把他自大狂的直男癌潜意识批得体无完肤,他只好灰溜溜地走人。他在广场帮助好人制止坏事发生,却没想到自己的钱包却被“好人”偷了;他想出一个敲山震虎的办法,没想到钱包真的失而复得;但复得后局面突然失控,即便如此,他也还是没想到第一个找上门来跟他理论的竟是一个孩子。更未曾想,博物馆举办的名人对谈遭恶意起哄;已经开始顺利圈粉的博物馆策展团队却因一个完全旨在吸人眼球的病毒视频陷入公关危机;加倍小心看守的一片“码完堆”艺术品不料竟被打扫卫生的清洁工破坏;附庸风雅邀请知名艺术家在慈善晚宴现场表演却不料演疯了的艺术家开始肆意羞辱来宾,甚至要非礼女宾,最后场面完全失控。

《广场》剧照

可以看到,与常规电影基本都是在主情节上做反转不同,《广场》的反转大多都是单场景内发生的,而这正是喜剧的特征。这种另类的反转叙事不仅在主题上凸显了当代社会世事难料、艺术无着、文化困顿的人类处境,而且也在荒诞的反差中将滑稽、幽默和讽刺发挥到极致。

影片结束时,克里斯蒂安这个人物一方面虽然勉强达到伦理道德上的反省,但另一方面,他在体制中养成的职业习惯仍使他在处理公关危机时不自觉地巧言令色、文过饰非,与影片开头时的他毫无二致。这种对主人公社会人格的分裂性塑造既不同于好莱坞式的圆满解决,也不同于以“成长”和“醒悟”作为结束状态的人物套路,应该讲具有较高的艺术水平。

《敬畏》

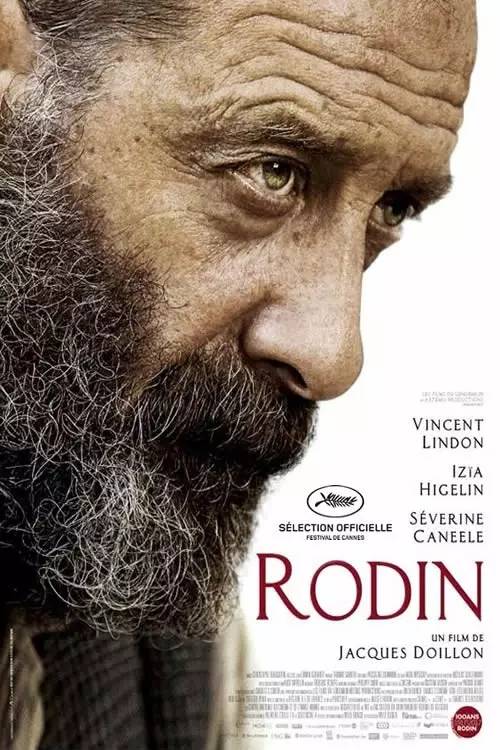

《罗丹》

与《敬畏》不同,《罗丹》则试图用写实的手法来塑造这位艺术家在创作过程中的精神状态。影片一方面还原了罗丹在创作巴尔扎克塑像过程中的各种工作细节,另一方面主要描写了罗丹与卡米耶·克劳戴尔等女性的关系。而这两条叙事线之间的“空闲地带”是由罗丹的其他创作填充的。这些创作基本都是未完成的,或动感很强,或姿态怪异,或几近失衡,体现出过程中的瞬间,表意上的不稳定和不确定,与影片叙事中罗丹在理想与现实、非凡与庸常、创新与保守之间不断地尝试突破,并且在这种突破中常常失衡的心理状态恰相吻合。这种镜像式的对应,将罗丹艺术创作的精神状态与男女关系中的心理状态合二为一,也使影片中的“物像”和“人像”合二为一。

总之,无论是模仿戈达尔革命性电影语言系统的《敬畏》,还是揭示艺术家内在精神状态的《罗丹》,在塑造人物方面的电影化设计上都有很出色的想法。尽管在创意的实现上差强人意,但仍该获得应有的评价。

《寂静中的惊奇》(Wonderstruck,2017)

说到创意的实现,难度最高且臻于完美的影片非《寂静中的惊奇》莫属。导演托德·海因斯“做旧见新”的特长在其早期电影创作中就分外醒目,历经30年的独门打磨,到这部影片,其功力已达化境。即使满满的套路,也在其高超的电影技巧中熠熠生辉。20世纪20年代和70年代的两段“复旧”叙事,特别是后者,其“历史场景”中珍宝般的细节满眼皆是,且影调凄迷,让你完全被电影化再现所创造的奇迹戳中(wonderstruck)。及至最后博物馆中微缩纽约一景,贯穿全片的怀旧景物已将三代人的自然情感完全融汇,导演虽无意煽情,观众却早已不能自己。

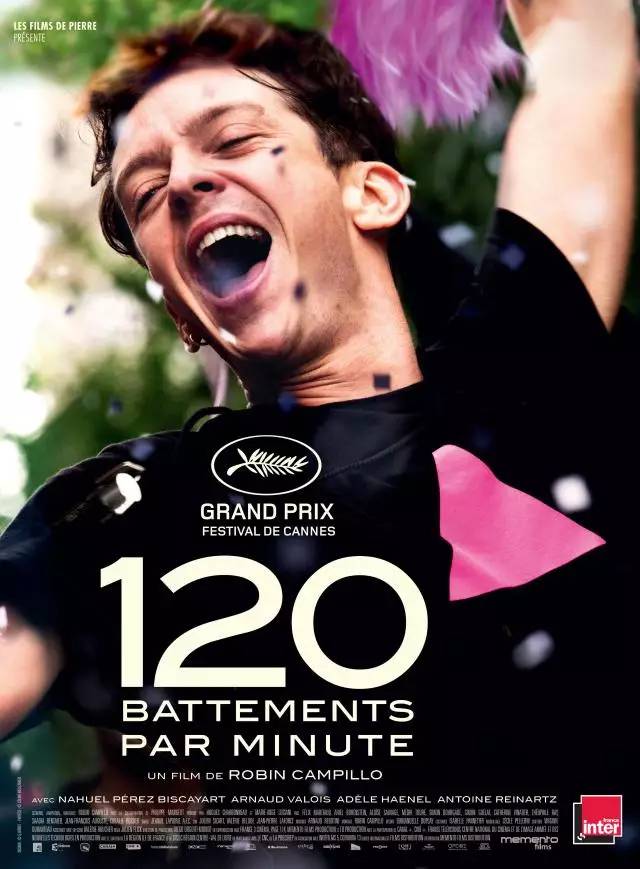

《每分钟120击》

(120 battements par minute ,2017)

令更多人血脉贲张不能自已的影片是法国导演罗宾·坎皮略的《每分钟120击》。按说像本片这种比较纯粹的“同人”运动+浪漫故事的乌托邦写法,应该属于20世纪90年代初了。现在LGBTQ(同性恋双性恋变性人等群体的合称)作品早已过了用顾影自怜和过激行为惹人同情的阶段。最近比较受好评的是人生或性向各种细分情境的开掘和表现,在种族、阶级、地域等各种社会冲突经历中的困境和创伤体验,以及LGBTQ群体较为复杂、灰色,甚至暗黑的人物塑造。对人性和社会现实的深入揭示也使得这类作品的艺术水平大大提升。

《每分钟120击》剧照

然而,这次《每分钟120击》能在各戛纳电影节场刊位居高分,并且最终获得本次电影节第二大奖——评委会大奖,则向我们表明,以公正、平等、自由和爱的名义凝聚起来的力量还是很强大的。尽管其艺术性略逊一筹(男主角去世后毫无节制的情节剧场景更是直接降分),宣教性较为明显(人物除了组织活动、谈情说爱并没有其他生活内容),但影片还是凭激昂、炽热、纯粹的生命节奏引燃了观众的神经和情感。

这是我们司空见惯的欧洲艺术电影么?古往今来,欧洲艺术电影不都是以冷静、节制、间离这等高逼格著称于世么?难道大家都是看好莱坞大片看得只能欣赏风格强烈的电影了么?细观主竞赛里的几部比较典型的艺术片,还真是如此。

《快乐结局》(Happy End,2017)

老导演迈克尔·哈内克的《快乐结局》感觉像是当年金棕榈大奖片《爱》的续集。名门望族的危机和末路,全面体现在掌门爷爷的老痴颓丧、中年骨干不得要领的瞎忙、青年的叛逆任性,以及儿童事不关己的漠然上。影片秉承经典的欧洲艺术电影风格,拍得平淡、含蓄,忧伤却不乏幽默。然而放映之后竟收获一片差评。看来,即使对受尊敬的老导演,大家也期待拍出超越自己的新东西。

《温柔女子》(Une Femme Douce,2017)

其实要说强烈,谢尔盖·洛兹尼察的《温柔女子》也够强烈的。然而影片过于明显地使用东欧现实主义的“老套路”,叙事了无新意。片名虽然给人一种主要写人的感觉,但影片从头至尾都偏于表现现实环境的险恶,人物不过是达到某种社会批判的带路人。编导甚至担心观众看不懂前面多半部影片已经足够充分的表达,于是在最后用女主角的一个梦把前面每个人物的内涵用极其夸张的手法又狠狠地表现了一回。每个人都能料到的结尾不出意料地将很多人对影片本来已经不高的评价拉得更低。

《无爱可诉》(Нелюбовь,2017)

与《温柔女人》全力描写现实环境恰好相反,安德烈·萨金塞夫的《无爱可诉》只是在将近结尾的时候才蜻蜓点水似的贴了点俄罗斯和乌克兰的民族冲突在里面。影片是在暗示家庭冲突与民族冲突的同构性么?或是揭示家庭体制和社会体制中无爱的后果呢?含义真的是不够明晰。影片比较精彩的是,在儿子与母亲、母亲与前夫、前夫与现任的关系上写出了这些关系必然的发展阶段:婚前相爱、婚后不爱、有子无爱。应该讲,这种在人类关系内部所做的透视更细致入微,更具有反思性,也更拥有人性的力量。尽管这种主题叙事并非本片所创,尽管本片也因之遭遇“过于概念化”的批评,但仅仅是这种力量也足以令人动容了。

《凭空而来》(Aus dem Nichts,2017)

法蒂赫·阿金的《凭空而来》集合了上述影片的所有特点,强烈的正义(反新纳粹势力)、冷静的客观(并没有为了取得那两个新纳粹成员的犯罪证据而改变视角)、犀利的现实批判(暗示新纳粹主义的影响已涵盖各个阶层),以及强大的人性力量(母亲为家人复仇的坚决),但仍属导演的中平之作。没有取得更大的成就也是因为没有贡献出夺人眼目的新意。

《圣鹿之死》 (The Killing of a Sacred Deer ,2017)

新意不仅在于内容,也在于形式,在于技术。这届戛纳电影节主竞赛影片中也看到了一些在技术—艺术的呈现上令人耳目一新的东西。自《阿凡达》(2009)兴起的3D美学热潮,有人追捧,有人疑惑,有人甚至根本不予承认。经过八年的发展,越来越多的人确认,基于立体技术的3D电影创作不仅是数字电影创作的一个重要方面,而且也因为这种技术的特殊性,有着自己独特的美学。欧格斯·兰斯莫斯的《圣鹿之死》将3D电影美学中发扬光大的深度空间造型用于2D电影中神秘、恐怖气氛的渲染。深邃的空间造型、幽暗的光线,使得画面的调性异常阴郁,有一种邪恶的神秘意味。应该指出,这种深度空间造型不同于古典时期景深镜头(参见雷诺阿、奥逊·威尔斯和威廉·惠勒的影片)。虽然可以将其追溯到安东尼奥尼表现人物心态的深邃空间(见《奇遇》接近结尾莫妮卡·维蒂在寻找男友时走过的走廊),但它的直接来源应该是美国3D动画片《鬼妈妈》(2009)中与人间空间相对的鬼域空间造型。这种特殊的深度空间处理在国外已有大量研究,并且成为3D美学的经典范例。《圣鹿之死》将3D美学用回2D电影,表明3D电影反哺2D 电影创作的“后3D阶段”已经到来。

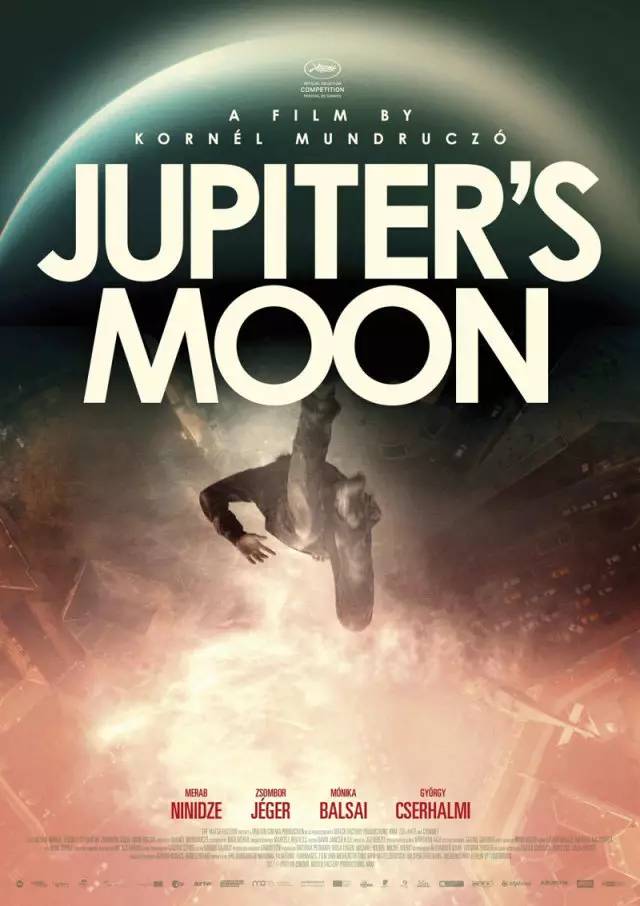

《木星之月》(Jupiter holdja,2017)

电影史上,长镜头一直是很多名导的心头好。特别是数字技术的发展使长镜头的拍摄更上层楼。近几年也有不少人们耳熟能详的佳例。匈牙利是个电影小国,却能在长镜头创作上大师辈出。艺术电影方面以米克洛什·杨索和贝拉·塔尔最为著名。而新一代导演凯内尔·穆德卢佐的《木星之月》则试图尝试长镜头在惊悚动作片中的酷炫效果。从影片开头叙利亚难民阿尔杨偷渡登岸后的奔跑,被警长枪击倒地的长镜头,到一个贴车身机位拍摄的一镜到底的追车场景,再到阿尔杨从地铁跑出直接升空的长镜头,最后压轴的是一个超长的追逐枪战长镜头,真的是精彩纷呈,令影迷十分过瘾。只是影片把难民无限升级为天使的设计,以及漏洞太多的叙事,都无可挽回地降低了这样一部类型作品的创作水平。

《木星之月》剧照

作为专业研究人员,有时候从某个角度去观察事物会有一些特别的收获。比如,笔者第二次去巴黎卢浮宫就专门从光源即光线的方向这个角度把所有绘画重看了一遍。相较电影用光,这次考察收获颇大,也很有意思。这次在戛纳看片,就有意专门去注意影片的用光和用色。这个面比较广,看点比较多,笔者想再以《木星之月》为例,这样可以说得相对完整些。

《罗拉》(Lola,1981)

彩色电影中对立色光的使用发轫于20世纪50年代美国的女性情节剧电影和恐怖电影。到70年代末期,由德国导演法斯宾德和意大利导演达里奥·阿金托分别在情节剧和恐怖片中发扬光大。大家比较熟悉的名片是《罗拉》(1981)和《阴风阵阵》(1977)。这种色光的对立主要用红/蓝和绿,或者黄/绿和蓝。表现特点为色彩饱和度爆表,且冷暖色光明显。色光因为是直接打,所以弥漫性较强,也时常可见纵向里外屋冷暖色光的对比使用。

《大开眼戒》(Eyes Wide Shut,1999)

90年代比较精致的例子如库布里克的《大开眼戒》和斯皮尔伯格的《人工智能》。由于这种方式常用于酒吧和娱乐场所的程式化布光,所以一般人只注意其“写实的”装饰性,而将其正宗的表现主义渊源——内在的表现性、特别是心理表现性——完全忽略。

《反基督者》(Antichrist,2009)

直到本世纪在拉斯·冯·特里尔(《反基督者》)和锡兰的影片(《三只猴子》)中,对立色光的内在表现性才得以回归。这时的特点依然是色彩的高饱和度,但画面光线比较暗。在《木星之月》中,我们能看到这一发展线路上非常有意义的使用。

《木星之月》剧照

在男主角阿尔杨和利用他赚钱的医生斯特恩在一起的画面中,总有一种躁动不安略微偏红的黄色,同时蓝色或绿色的空间、物体或光线总会“镶嵌”其中。其精确和细腻令人赞叹。这不仅仅是数字技术(前期色彩参数的设定和后期调色)使然的工艺进步,而且也表现出导演将技术—艺术手段用于叙事的一次尝试。与上述躁动无序的现实感和内心感受相对,在表现阿尔杨和斯特恩后来一次交心的谈话时,他们所在的空间完全不见了令人焦灼不安的对立色光,周围是一片自然光线下色彩的正常还原。自此医生斯特恩完全转变成一个好人。导演把二人先不和后融洽的叙事关系用这种方式做了一个鲜明的对比,而且兼顾了外在性和内在性这两个方面。应该讲,这是对立色光运用比较精彩且预示未来发展的例子。

《自由广场》剧照

另一个专门角度是电影声音和声画关系。因为看片量比较大,感受也就比较强烈。首先是声音创意设计的丰富性和复杂性,包括声音的层次,不同声部的重叠和碰撞,不同音色和调性的对比,等等,总体可以称之为“声音蒙太奇”的创作。比如《广场》中庄重典雅的《圣母颂》与谐谑调皮的口技般吟咏之间的对比和混搭。叙境中似乎非常合理、自然的人声和某个物品发出的声音在叙事中却非常突兀、刺耳,令人尴尬。这些效果绝非单纯的技术试验,而是用来强化叙事情境,直接表现影片主题的。而国内根本就见不到这类比较复杂的声画关系设计。国产电影在用声音(包括音乐)表现画面主题的时候,基本是非常单一和简单的,这使国产电影的声音艺术水平尚停留在古典电影阶段和电视剧水平上。

《好时光》(Good Time,2017)

另一点感受是,节奏强烈的电声(包括电子音乐和噪声)的使用已经从非常程式化的舞厅场景、音乐会场景以及对大场面的外部渲染,发展到各种类别的场景配乐。其中动作场景的配乐佳例颇多,尤其是那种传达出内在的、心理节奏的表现性配乐,比如观念上比较“古典的”的《每分钟120击》、设计上比较新颖的《圣鹿之死》《好时光》和《木星之月》,以及与传统管弦乐结合使用且对比强烈的《你从未在此》。

在戛纳,电影就是电影。你看不到艺术与商业的对垒和歧视,也看不到国内媒体和网上那种关于“艺术”与“商业”的对立用法和惨烈的口水仗。眼中所见,尽是二者打成一片的“嗨皮”(happy)。红毯上,双方相见甚欢毫不违和;市场里,两司各谋出路并肩厮杀。

《玉子》(옥자,2017)

即便如此,在心目中无比神圣的首映大厅看着一派天真、各种顺拐的《玉子》,还是把我惊到了。这种庸常的“纯商业片”都能进主竞赛(请原谅笔者的惯性思维无比强大)!后来看了同属Netflix出品的《迈耶罗维茨的故事》,也是同样的感觉。尽管Netflix否认操控导演,但这两个项目中的“商业美学”印记却是否认不掉的。《玉子》那宏大的故事框架、善恶分明的人设、滑稽的配角、往死里“萌”的儿童+动物戏、简单易识的计谋、喜感大于紧张的追逐戏……这些都是最大化预设观众群的首选招数。《迈耶罗维茨的故事》也是异曲同工,甚至用一句话就可以概括了(高概念?):邀请众多“过气明星”加盟的“小品”串烧。这两个要素一直是广受欢迎的网络节目(也包括电视节目)的必备,Netflix 的制片人们用得如此驾轻就熟,也的确合乎逻辑。

《迈耶罗维茨的故事》(The Meyerowitz Stories,2017)

其实这种庸常(average)商业片被戛纳电影节接纳只有一个原因,就是对导演/作者的尊崇。在“戛纳”,关于影片信息的各种书面文字排序中,导演永远是排第一的。各种竞赛类别的最佳影片奖也是导演去领的。这与美国等奉行制片人中心制的国家完全不同。如果《玉子》和《迈耶罗维茨的故事》不是奉俊昊和诺亚·鲍姆巴赫执导,应该讲,入围“戛纳”的几率基本为零。

如果从类型或跨界(crossover)角度看,主竞赛单元中更有意义的影片是《好时光》《你从未在此》《牡丹花下》和《双面情人》。艺术创作与类型创作的理论分野在各个时代每每被人阐发、学舌,或作为论战的武库,但在创作实践中却常常可见互为表里、跨界,乃至融合的作品实例。古典好莱坞电影似无这种分野,却诞生了奥逊·威尔斯、威廉·惠勒、约翰·福特、比利·怀尔德、普莱斯顿·斯特奇斯等“电影作者”;称颂先锋派电影,特别是现实主义美学的流行和世界范围的新浪潮电影的兴起,才使这种分野在理论高度确定下来;20世纪70年代各种新电影在市场的失势使得电影创作重新倾向类型化。能够融合艺术个性与类型程式的跨界作品持续为人称道,“类型作者”再度走红,像科波拉、马丁·斯科塞斯、吕克·贝松、大卫·林奇、昆丁·塔伦蒂诺、克里斯托弗·诺兰等。从国别角度讲,虽然美国电影人得类型土壤之独厚,但从整体成就看,英国电影人未遑多让。

《你从未在此》

(You Were Never Really Here,2017)

这次英国女导演琳恩·拉姆塞执导的《你从未在此》在未完成定剪的情况下仍荣获最佳编剧和最佳男演员奖,且在《银幕》“戛纳”场刊上得分位居第一,就是最好的证明。虽然影片不时令人想起《出租车司机》和《这个杀手不太冷》,但风格懔然、调性浑厚,出人意料的结局坐实了本片对这两部先驱的呼应和发展。

《牡丹花下》(The Beguiled,2017)

另一部比较出色的类型作品是美国女导演索菲亚·科波拉的《牡丹花下》。将其归入类型,是因为影片虽然起范儿端正、造型雅致,但等男主角麦克伯尼被救进女子学校,便瞬间开启色情片叙事模式。麦克伯尼逢机便撩,众女子则秒变花痴。当叙事各种榫接到位行将高潮时,突发错位,众女春梦方醒,麦克伯尼再次受伤并且莫名奇妙地被女主角玛莎锯断了一条腿。麦克伯尼醒后发狂,施暴众女。

妮可·基德曼和索菲亚·科波拉

影片由此进入惊悚片模式。也正是到这里,机敏的观众才猛地意识到,导演可能是在反讽地运用类型模式:一切的一切正在严肃正经中变成喜剧。这种类型自反式的设计应该讲非常棒(想想《闪光的马鞍》),为此授予索菲亚·科波拉一个最佳导演奖都绝不过分。但恰恰是影片结尾,一个本该继续是喜剧(至少是黑色幽默)的结尾,我们看到的却是众女子默默将男主角的尸体抬到大门口并在门上挂了个求助标志,然后转身回屋留下的一片苍白风景。一座努力了将近整部影片才搭建起来的女权主义大厦此时却在萧瑟沉重的风中轰然倒塌,因为这种调性的结尾无疑反证了早先众女子奴颜媚态围着男人转的“应该性”:“此情可待成追忆,只是当时已惘然。”无怪乎此片映后评价不佳,一些评论直指影片的反女权主义倾向,而最佳导演奖也成为此届“戛纳”唯一一个有争议的奖项。

《双面情人》(L'amant double,2017)

法国导演弗朗索瓦·欧容的《双面情人》问题更大。这部彻头彻尾从隐含的男性视角消费女性性幻想的惊悚片,不仅毫无新意,编剧水平更是直接向中国惊悚片编剧看齐。国产惊悚片编剧为了避雷都会浮皮潦草地编个之所以产生幻觉的“病因”,欧容毫无二致如出一辙却是为了给自己“冒坏水”找块遮羞布。不仅做相关“病理”说明的人物(母亲,医生)像生贴上去的,对病理机制的解释也比较牵强。本片曾被人们寄予厚望,放映后却饱遭诟病,至少有一点教训应当汲取,这就是对女性形象的塑造不容倒退。仅仅把女性当作消费客体或者花痴情奴的写法已经太out 了,而且为人所不齿。虽然也有人认为这部影片叙事流畅、技巧纯熟,但熟悉美国惊悚片(特别是玩double玩幻觉的惊悚片)的人才不会认为本片有多高的水平。你还能玩得过大卫·林奇和布莱恩·德·帕尔玛?

大卫·林奇

由于篇幅有限,这里只是关于本届戛纳电影节主竞赛影片的一些感受和分析。最后再说一点。我们总在听人说“电影节的口味”,我们也会在小的电影节或专业电影节上见过各自不同的口味。也许是戛纳电影节太高端了,我们真的很难从“戛纳”的入围影片中总结出他们的“电影节口味”。是“喜新厌旧”?前文已经表明,光有创新点,但整个片子没拍好,一样遭贬;观念旧,但影片拍得比较走心,也依然会收到褒奖。是扶持艺术电影,反对商业电影?人家对这两个概念并没有厚此薄彼。对于文艺片和类型片,人家的标准只有一个,就是你拍了一部好片子,还是一部糟片子。他们是比较偏爱小国电影么?是不是数字电影降低了电影创作的门槛,他们会在技术上比较宽容么?……如果真去琢磨的话,电影节场刊倒是“电影节口味”的一面镜子。

中国媒体评分表

由旅法电影人陀螺策划组织的中国媒体场刊这届评出的最高分《广场》和第二高分《每分钟120击》恰好就是最高奖金棕榈大奖和第二大奖评委会大奖。这个结果独步戛纳电影节各种本国的和跨国的场刊。因为每部影片的得分是十来个打分人所给分数的平均值,所以当个人偏好既被并列又被和谐的时候,它所反映的就恰恰是最说明问题的电影节口味了。

*李迅,中国电影艺术研究中心研究员,100082

-FIN-

查看往期推送

欢迎为深焦口碑榜投票