浅论沈从文二三十年代的新诗

——兼与小说互文性探析

文/李春艳

主持人语:

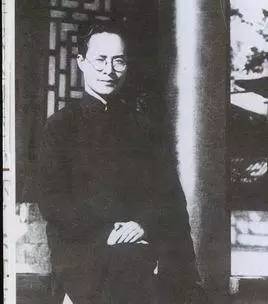

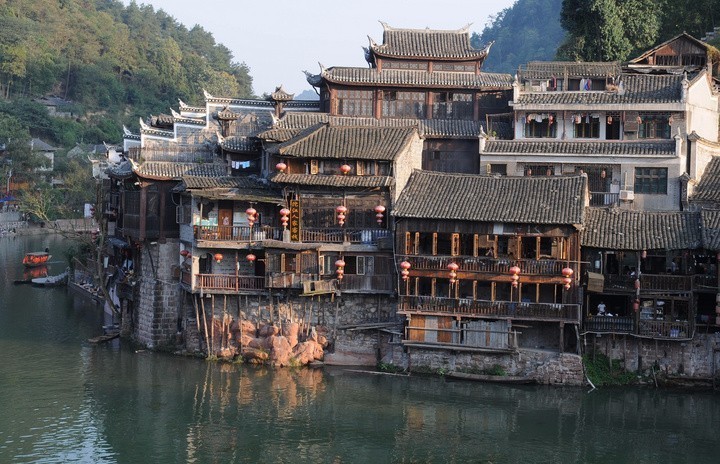

沈从文(1902-1988),原名沈岳焕,笔名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,乳名茂林,字崇文,湖南凤凰县人。14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔边境地区。1924年开始文学创作,在诗歌、小说、散文、文学批评等方面都取得了不俗的创作成就。1931年-1933年在山东大学任教。1946年回到北京大学任教,1938年11月任西南联大中文系教授。建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代历史的研究,1981年出版了《中国古代服饰文化研究》专著。1988年病逝于北京。从沈从文研究的历史与现状来看,作为小说家的沈从文早已为学术和创作界所认识和接受,但作为诗人的沈从文却一直没有得到真正的重视和充分的阐释。为了弥补这一研究缺憾,本期邀请了两位多年从事沈从文研究的学者来探讨其诗歌和诗歌评论的特征与意义。李春燕《浅谈沈从文二三十年代的新诗——兼与小说互文性探析》既分析了沈从文诗歌描写湘西风情、批判都市文明的思想内涵,又剖析了其诗歌与小说之间的互文性关系。梁桂莲《论沈从文的诗歌批评》指出:沈从文的诗歌批评以作品解读为基础,以印象、感悟为特征,既注重诗歌的本体表现,又注重诗歌、诗人与时代的融合。两篇论文各有见地,从一定程度上是对沈从文研究的丰富和深化。

——张德明

一个作家在一个文体领域过于成功,其他的领域便会被主动忽视。沈从文就是如此。相比较于他的小说、散文,沈从文在诗歌领域的探索持续时间长,贯穿了作者终生。在《沈从文全集》诗歌卷中,他生前未发表过的诗歌占了40%多。依据沈从文诗歌的语言体例,我们可以大约看到三类:土话诗,白话诗和旧体诗。沈从文的旧体诗作于1961年以后,前两类诗歌构成了沈从文建国前的诗歌写作,我们可以把这一时期的诗歌统称之为新体诗。如果把其新体诗与小说仔细比照就会发现,沈从文的诗歌与小说有明显的互文性现象。我们将以沈从文上世纪二三十年代新诗为例探讨其新诗与小说的互文特征。

互文性这一概念首先由法国符号学家、女权主义批评家朱丽娅·克里斯蒂娃在其《符号学》一书中提出,其基本内涵是,每一个文本都是其它文本的镜子,每一文本都是对其它文本的吸收与转化,它们相互参照,彼此牵连,形成一个潜力无限的开放网络,以此构成文本过去、现在、将来的巨大开放体系和文学符号学的演变过程。对比沈从文的新诗与小说,我们可以发现,作者以其牧歌般的笔调为我们讲述了发生在那片土地上的美丽传奇与伤痛往事早已经突破了文体限制,成为可以彼此阐释的文本。如果以沈从文的创作主题为契机,切入新诗与小说,我们会发现,作者对于同一个主题不倦的书写,在他的创作中是常态。当然这并不是一种自我复制,作者对同类题材的处理由于环境变迁、世事变化等的不同,都会发生新的变化。所以,我们会发现作者处理相近的主题在不同的文体中,既有相同之处,却并不完全相同,这也正是互文性的要素,由此,构成了一个无限开放的空间。

1923年一个夏日,沈从文离开湘西,来到京城。北大歌谣运动让沈从文也投入了收集整理家乡民谣的大潮,金介甫说,“沈是靠收集合加工未被规范化好无结构的街头巷语以及山歌、趣闻和民间故事起家的”,确是实情。沈从文的《筸人谣曲》《筸人谣曲选》先后发表在《晨报副刊》上,谣曲里唱到,“大姐走路笑笑底,/一对奶子翘翘底;/我想用手摸一摸,/心里总是跳跳底。”乡下男女调情火花四射,活泼生动,谐趣俏皮,堪称民歌典范。这首民歌在沈从文的小说中被多次使用,而诗歌与小说的联袂让我们的理解更加立体化。谣曲选里有大量的男女对歌,虽很少直接引用,却被化用在了沈从文的湘西小说中,如《凤子》《边城》等。克里斯蒂娃认为,后期文学文本总会以不同程度、不同方式借鉴先期文学文本。确实如此,这些民间歌谣真挚自然,透露着雄壮顽强的生命热力,昭示了沈从文一生的审美追求,可以说,这是诗人湘西世界的雏形,此后作者写尽湘西风情,批判都市文明,都只是这个基础上的开疆拓土。

一、情爱欲望的苦闷与彷徨

初入文坛的沈从文是一个无学历无金钱无背景的青年人,现实生活的困顿,别人的冷嘲热讽让沈从文尝到了社会的五味杂陈,但对于少年漂泊的沈从文来说,已是常事。然当时沈从文正值青春,自然会有对爱情的强烈渴望,当现实的重压与情感的失落交织一起,就有了诉诸笔端,此时的沈从文创作了一些浅吟低唱,悲哀失落的作品。在其新诗创作初期,我们看到沈从文创作了《春月》《痕迹》《其人其夜》《希望》《我喜欢你》《X》《呈小莎》等青春诗歌。在这类诗歌中,我们可以看到这位自称是乡下人的沈从文,即使在书写最容易放飞的情诗也依然渗透了浓浓的乡村经验。“把恋爱像放风筝一样:/随便的拿来,/又随便的让风吹去了!到自己没有放的时,/便昂头去看那些正在天空飘荡着的金色蝴蝶风筝。”(《恋爱》)这首诗以风筝来比喻恋爱中的双方,体现了沈从文的爱情观纯洁又郑重,照例是有着乡下人的执着的。在作者的心里,令人向往的爱情大抵是这样的:“妹子,你的一双眼睛能使人快乐 ,/我的心依恋在你身边,比羊在看羊的女人身边还要老实。//白白的脸上流着汗水,我是走路倦了的人:/你是那有绿的枝叶的路槐,可以让我歇憩。”(《X》)这是浪迹天涯的游子渴望的归宿,他只愿在自己喜欢的女人身边永远停留,忠诚不二,有意味的是爱情双方是少年与村女,与之匹配的是羊,这种农村中常见动物作为一个爱情意象进入诗歌,并且在沈从文的小说中反复出现。在《龙朱》中,沈从文写龙朱是“美丽强壮像狮子,温和谦顺如小羊”,在《媚金·豹子·与那羊》中白羊也成了辟邪的象征。沈从文诗歌与小说意象的互文性由此可见一斑,暂存不论。这份对爱情之纯的珍视到了《边城》中依然栩栩如生。小说中翠翠的爱情是含蓄朦胧的,二老为翠翠唱夜歌,歌声飘进了翠翠的梦里,这小女子的感情如梦境一般,充满柏拉图意味。然而,故事的最后,沈从文却写道:“这个人也许永远不回来了,也许明天就回来,”依然是无比的惆怅热切,一如他在《痕迹》中低低叹道,“白丁香,/紫丁香/总枯谢了。/偷偷的来此悄悄儿啜泣,/便成昨日的事!”

沈从文是如此深情,以至于爱情让他陷入纠结, “你的聪明像一只鹿,/你的别的许多德性又像一匹羊:/我愿意同羊温存,/又担心鹿因此受了虚惊:/故在你面前只得学成如此沉默。”(《我喜欢你》)这首诗写出了在爱与不爱之间的彷徨,喜欢却无法向对方言明爱意,更不敢让别人知晓,所以只有压在心底,但诗人又难以割舍,“只在那有星子的夜里,/我才敢低低的喊叫你底名字。”在《我喜欢你》之后,沈从文在《呈小莎》中写道,“你是一切生命的源泉,/光明跟随在你身边:/男人在你跟前默默无言,/好像到上帝前虔诚一片——/在你后边举十字架的那个人,/默默看着十字架腐朽霉烂。”把这两首诗结合起来,我们可以看到这是一种难于言表的情意,向我们透漏出了诗人在那时的情感动态。在小说《看爱人去》中,沈从文就给我们展示了这样爱而不得的酸楚。小说中,虽然爱情如此美丽,世界上的女人与自己是没有份的,自己只不过是个陪衬罢了,所以爱情可能已经遗忘了自己。作者有一段话写道:“放心吧,我老了,衰了,我除了当到你们笑,背到你们在来哭,我是万不会有意扫你们的兴了。”这正是对《呈小莎》的再度书写,恰如互文性理论中谈到的那样,任何文本都不可能作为单独的个体存在,而是存在于自己与其他文本的关系中。

在沈从文的诗歌中,既有这种对于异性的深深眷恋,也有对于爱欲的大胆追求。众所周知,湘西苗族是一个奔放热烈的民族,较少受传统宗教礼法的约束,依然保持着淳朴狂野的半原始形态,这其中不乏对性爱的大胆表白与追求,这与沈从文的美学追求是一致的。《颂》直接以第一人称如火如荼地表述了对于原始野性蛮力的歌颂。“说是总有那一天,/你的身体成了我极熟的地方,/那转弯抹角,那小阜平冈;一草一木我全都知道清清楚楚。”最后诗人将“我”与“你”的关系比喻为“风”和“柳”的关系,巧妙隐晦地写出了性爱的狂野。这首诗歌以其风格独特标志着沈从文爱情诗的成熟。

除此之外,《曙》和《絮絮》也是这方面的佳作。这两首诗都用了第一人称,表达了男子与娼妓之间的爱慕之情。两首诗歌有着文本关联,前者男子向娼妓表达了自己的爱意,而后者是娼妓因为爱选择了分手,并加了安慰男子的独白。我们注意到,尽管这是建立在金钱基础上的交易,但却饱含真情。沈从文在描写男女之情时大胆而真挚,对于原生态的生命现象无所避讳,去除了所有对于人性的遮蔽,颇有郁达夫的风范。这种哀婉野性的恋情在小说《柏子》中也有书写。那个叫柏子的水手每月花光用命挣来的钱与相好的妓女会面,两人心里都是有对方的,虽然妇人也爱钱,但柏子心甘情愿被掏空,他觉得心满意足。沈从文写了男女欢好,却在这欢好背后透出了淡淡的忧伤。

这种郁达夫式的悲哀体现在沈从文的都市小说中终于有了“外遇”这个主题的反复书写。《诱——拒》里,木君遇到陌生女子的引诱时虽然心潮澎湃却不敢有所动作。《或人的家庭》里,少白虽心有所属,依然甜言蜜语哄骗爱人。《或人的太太》里,太太与丈夫的朋友发生婚外恋,丈夫得知后,竟然完全理解并让妻子做自己喜欢的事儿。《某夫妇》要设个美人计引诱好朋友上钩,结果妻子假戏真做。在《绅士的太太》中,这样的外遇更是俯拾皆是。

我们应该看到,这类作品中的人物对于性欲缺乏基本的道德判断,更多的倾向于身体本能,即使有情,也是淡淡的。在沈从文的心中,像《阿黑小史》中那种乡间少男少女婚前性关系,都透着纯真自然,温柔浪漫,这完全合乎沈从文对人性的书写,因为在他的小说中,巫师都经不住爱的诱惑。在书写爱欲方面,诗歌和小说的主题呈现出了高度的一致,但是到了《丈夫》这类主题却发生了变化。丈夫把妻子卖到船上为娼妓,开始是无意识的,但当他探望妻子目击现场时却产生了男性主义的觉醒,感到了内心深处的痛楚,终于将妻子带回了家。可以说,这篇小说正是对此类主题的深化和拓展,它扩充了沈从文情欲描写的视野,拓展了此类题材的表现空间。

如果我们进入沈从文的湘西世界就会发现,作者写到湘西总是有一种欣赏与心醉,一切洋溢着牧歌的调子,当作者身处都市时,回忆更使湘西深深刻入灵魂,增添了别样美丽。但作者生活的二三十年代是一个兵荒马乱的时代,如鲁迅所说,风沙扑面,虎狼成群,在这样的时代,触及现实,难免紧张对抗,充满批判。需要提及的是,这类对现实的描述正是他的美好湘西的对照,所以,无论如何批判不满,作者要建立的始终是他的希腊神庙。

二、黑暗现实的批判与控诉

沈从文从1923年入京到1930年一直过着贫困潦倒的生活,长期的漂泊让沈从文对社会现实的体察细致入微,作者写起来也是尖锐锋利,毫不留情。此类诗歌有组诗《到坟墓的路》《失路的小羔羊》《长河小桥》《到坟墓去》《疯妇之歌》《爱》《曙》《絮絮》等。《失路的小羔羊》以孩子的视角看社会,“究竟人的真脸是怎么样子呢?/我还没有看见!/到处人人装鬼脸吓我。”在沈从文的笔下,“五卅惨案”后,社会上那些反动分子蛆虫般的行为令人作呕。(《到坟墓去》)与之相比,那些下层娼妓们却是可亲可敬。长篇叙事抒情长诗《曙》一个良心未泯的嫖客视角透视了一个天真善良却备受摧残的娼妓形象。“那眼睛,这时这样睁大了带着/惊奇样,小孩子对新来的客人样”,这是沈从文笔下的娼妓形象,一扫风尘气息,但如此天真纯洁的女子却要出卖肉体为生,一任摧残。在《絮絮》中,诗人更是直接道出了娼妓的非人生活。“我就是为受人玩弄才生。” /如不是为小时我可以作丫头/长大后又可以当娼,/谁能让我好好地活在这世界上?”“我还不曾见过一只狗身上有钱袋子。若是有,/我相信它想让我陪它也得陪陪”。这是历经磨难的最下层妇女的泣血呻吟,虽然饱经摧残,但她们仍能保持着人性的纯洁善良,所以,作者写道:“在你们面前,/男子们的渺小,成了微尘,……我找不出比你这样更其伟大崇高的人格”。一声叹息道出了诗人对那个黑暗社会卖淫现象的深恶痛绝。

在《疯妇之歌》中,沈从文借疯妇将社会上的黑暗与不公进行了全方位的揭露,细读这首诗,有着鲁迅《狂人日记》的影子。开篇,疯妇说道,“我知道的,这个意思,我全知道。/我眼睛不瞎,我能看出蚂蚁的打仗,/苍蝇在我身边飞过时,/我可以听出它的翅膀声。”由此疯妇其实如同鲁迅笔下的狂人一样异常清醒,沈从文用了反讽手法,让疯妇对这个不公的社会进行了控诉,“我是像那位人用开水烫过的公狗。/我忍受痛苦如从拉煤车的老马学来的。”最后一句振聋发聩,“诗人才女为世界缝的衣裳也有穿蔽时,/给蛆去啮嘬是大家共负的老帐!”这是沈从文诗歌中的现实,黑暗腐朽,充满血泪,与作者创作于20年代末以来的小说恰相互映照,构成社会百态。在《夜的空间》《腐烂》《黄昏》《上城里来的人》等小说中,底层劳动人民的苦苦挣扎,同样一一展现。在《上城里来的人》中,军阀的到来让众人心惊胆战,家中财物洗劫一空,男女老幼人心惶惶。这些军阀敛财也抢女人,“我们妇人是如牛羊一样,另外编成一队的了。如今是指定叫谁谁就去,”男人是拉去当兵,妻离子散。这样的横征暴敛并不是最可悲的,更可悲的是,有苦无处诉,“上城来告状又不是办法,我们告谁?”

同样的题材在沈从文的中篇小说《长河》中再次出现。事实上,1934年,沈从文回到阔别十年的故乡湘西,回北平后完成了《边城》的写作。但是,这次远行让他发现他的湘西已经不再是他记忆中的故乡了,与他笔下的《边城》无法对应,所以,沈从文慨叹,“一切皆变了,一切皆不同了”。这就为他以后对家乡的书写留下了空白。如果以互文性理论来审视,这是一种前后文本的彼此互动,我们的这种历时性的文本传承中,通过逆向互文完成了同一主题的深化。对此,沈从文自己有明确表述,他在《<边城>题记》中谈到,“我并不即此而止,还预备给他们一种对照的机会,将在另外一个作品里,来提到二十年来的内战,使一些首当其冲的农民,性格灵魂被大力所压,失去了原来的朴质,勤俭,和平,正直的型范以后,成了一个什么样子的新东西。”正是基于这样的认知,《长河》中的少女夭夭虽然与《边城》中的翠翠长养的环境相同,但人物性格却发生了变化。翠翠沉默劳作,对未来充满美好遐想,故事的结尾充满惆怅。夭夭则活泼明艳,面对保安队长的调戏也能全身而退,洋溢着坚韧顽强的生命力。除了夭夭,老水手也喊道:“慢慢的来罢,慢慢的看罢。……有一天你看老子的厉害!”这种愤怒的呼喊,正是最广大的底层民众的强烈控诉,虽未付诸实施,但我们相信随着矛盾的激化,最后的决战在所难免。然而,沈从文是一个性格温和,敏感脆弱的人,他并不热衷于表达对于社会的激烈反抗,所以在描写革命斗争的《大小阮》中,他对那个为了革命出生入死,抛却自身性命,死于狱中的小阮的评价态度中立,保持了其自由主义者的身份。

其实,沈从文二三十年代的新诗除了以上两个主题外,还有对于自然的书写,对于人生人性的哲理思考等等,而这些与其小说乃至散文也纠结在一起,构成了沈从文笔下对这个世界的丰富阐释。在此不再一一赘述。我们看到,通过沈从文二三十年代新诗与小说的互文性分析,可以将文本置于一个广阔的文化背景中反复比照,开阔了新诗研究视野,也丰富了文本内涵,便于对作者整体创作思维把握。从沈从文步入文坛,他一直在怀疑批判既有的生命形态与生存方式,执着于想象中的理想无法自拔,固执地坚守自己的美学追求。他对自己的判断准确无误,“常散步,举足无一定方向”,“有热情,青春芳馥点燃了你的心”,但在很多时候他是孤独的,“因为这人间多少人都是/又丑、又蠢、又懒惰”。(《一个人的自述》)这样的诗句,写尽了他在自己的世外桃源中悠游自在,却也难敌这世间的凄风苦雨,让我们深深叹息。

——文章来源于2017年4月《星星诗刊·诗歌理论》