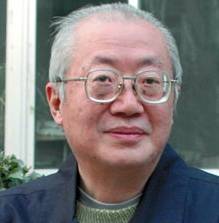

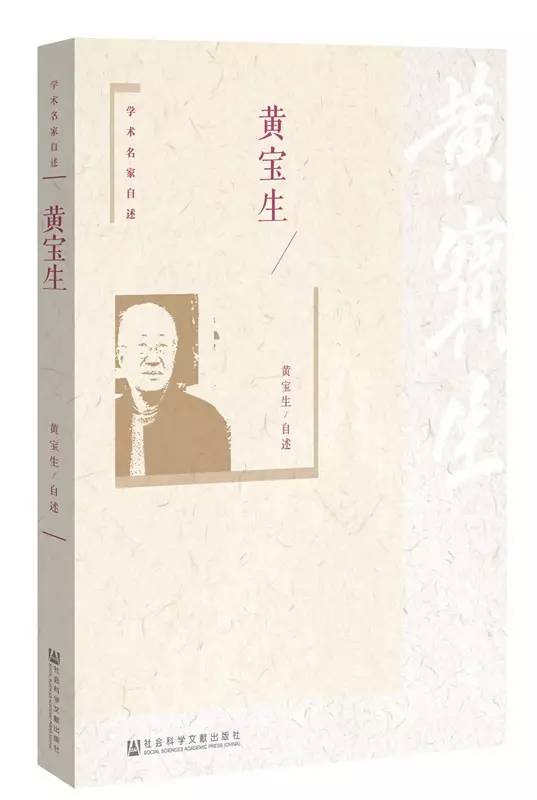

讲述者:黄宝生

1942年生,上海市人。

1965年毕业于北京大学东方语言文学系,一直从事梵文巴利文翻译与研究工作,中国社会科学院学部委员。

初见钱锺书先生

1965年大学毕业后进入外文所,所领导临时安排我在图书室工作,帮助清点外文所从文学所接收的外文图书。一次,我见到一位学者来图书室借还图书。这位学者气宇轩昂,目光炯炯有神,面含微笑。随即有青年人上前请教问题。只见他谈笑风生,说话声音底气很足,还亲切地捶了捶青年人的肩膀。事后,图书室的工作人员告诉我,刚才那位是钱锺书先生。我心中涌起惊喜:“啊,这就是《宋诗选注》的作者钱锺书。”这是我最初见到钱锺书先生。

插

话

真是羡慕!小编无缘得见钱先生,只在文学所大会议室见过钱先生的照片。而说到文学所的图书室,那也真是令人神往的地方。你永远不知道在哪个书架背后就站着一位默默找书的大师级学者。当然,那些书也都很宝贵。除了古籍文献,很多建国前后的资料汇编也很全。

一张便条,一部“活字典”

我也读过一些中国古代诗文集,遇到或想到什么问题,就向杨绛先生请教。有一次,我遇到古文中的一个典故,手头又没有工具书可查,便请教杨先生。她想了想说:“让我去问问钱锺书,他会解释得更清楚。”隔了一天,她从钱先生那里带回一张便条交给我。那是钱先生亲笔书写的,对这个典故的来龙去脉做了详细的解释。我真觉得钱先生是一部“活字典”。我十分珍惜这张便条,将它夹在一本书里,但后来却找不到了。我至今仍盼望着哪天这张便条会突然出现在眼前。

插

话

对于学生而言,先生的治学功夫难望项背。不过,可以先从读书、做笔记开始,比如“知识卡片”就是一个可借鉴的方法——把厚书读薄,拎出材料和亮点,并“爬罗剔抉,刮垢磨光”。记得辛德勇老师也说过,跟靠发现新材料做文章相比,把已有的材料使用好,做出好的解读更能看出学者的工夫。

他竟也读过许多佛经

1976年夏天,唐山大地震,波及北京。为安全起见,钱先生和杨先生与我们一起都集中住进学部的大食堂。一次,钱先生出来散步,我恰好在路旁坐在马扎上看书。他看见我在读一本古典诗词,便高兴地与我攀谈,给予我种种指点。记得还有一次,我与钱先生一起盘坐在大食堂的通铺上聊天。他知道我学的是梵文,便与我聊起佛经。我惊讶地发现钱先生读过许多佛经,还能说出一些佛经用词的梵文原词。比如说,“劫”的原词是kalpa 。我当时顺口应了一句:“是的,kalpa 。”而钱先生的听觉敏锐,辨音能力极强,对我说他是按照英文的发音念kalpa 的。

插

话

说到发音,还有一个小故事——1935年,杨绛与其丈夫钱钟书首次乘船出国到英伦留学,在船上俩人为了法语“bon”的发音吵了起来,杨先生说钱先生的bon有乡音,钱先生不服,彼此都说了伤害对方的话,后来在船上找到了一位法国夫人证实才算了事。

当时钱先生与我谈论过哪些佛经,我已经记不清了,但不知怎么,我记住了其中的两部书:一部是《法苑珠林》,另一部是《文镜秘府论》。前一部是佛教类书,相当于一部佛教“百科全书”。后一部不算是佛经,而是日本来华僧人遍照金刚编纂的一部中国诗学著作,后来我在研究工作中也派上了用场。我有时会想,是不是因为我学的是梵文,钱先生一直对我怀有一种特殊的好感。

即从佛经着眼,“管窥”《管锥编》

在写作《印度古典诗学》期间,我撰写和发表过几篇论文。其中一篇是《〈管锥编〉与佛经》。钱先生的《管锥编》(全四册)于1979 年8 月至10 月出全。这部学术巨著在中国学术界产生了强大的震撼力,第一版印刷了1 万多套,很快就销售一空。而对于我们这一代人文古典学养大多先天不足的青年人来说,要读通这部著作也不是容易的。我曾经向钱先生表示:“要读通你的这部著作,先要读过许多书垫底。”虽然阅读的难度不小,但我不愿放过这个天赐的学习机会。我认真地将《管锥编》通读了一遍。在阅读过程中,着重领会钱先生的研究方法。此后,我也经常翻阅这部著作,尤其引起我兴趣的是钱先生引用了不少佛经材料。1987 年,我想到可以仔细梳理一下钱先生在这部著作中是怎样运用佛经材料的,于是,就以《〈管锥编〉与佛经》为题写了这篇读书札记。

我在文中指出“《管锥编》立足于中国十部古籍,以文艺学为中心,打破时空界限,贯通各门学科,将中国文化研究引入一个充满无限生机的崭新境界”。《管锥编》研究的范围极广,几乎涉及人文科学的所有门类,内容博大,识见精深。鉴于这种情况,读者完全可以根据自己的学力或学术兴趣去读《管锥编》。我这次便是选取比较文学的角度。比较文学在《管锥编》中无疑占据重要地位,但远不是它的全部。而在比较文学中,我又偏重考察钱先生对佛经材料的运用。

颇采“二西”的治学之道

早在中国比较诗学开山作《谈艺录》(1948)的序中,钱先生就已揭示他的文学研究宗旨和方法:“东海西海,心理攸同;南学北学,道术未裂。”“凡所考论,颇采‘二西’之书,以供三隅之反。”钱先生所说的“二西”之书指的是耶稣之“西”和释迦之“西”,也就是西方著作和佛经。而从《谈艺录》和《管锥编》可以看出,钱先生对“二西”之书浏览之广博,读法之精细,令人惊叹不已。

插

话

记得文学所刘跃进老师说过:“社科院文学所很多古籍的借书卡上,至今仍只有钱锺书一人的名字。”想想自己,买的书都没读过多少,更别提读得透彻了,真是惭愧得要命……

比较文学这门学科行世百余年来,其研究格式大致可以分为三类:影响研究、平行研究和科际研究,这三类研究在《管锥编》中都有充实的反映。我便以实例分别说明钱先生在这三类研究中如何运用佛经材料,最后,说明我从这三方面分述《管锥编》中与佛经有关的比较文学,也是出于释氏所谓的“权巧方便”。其实,《管锥编》中的比较文学,这三方面经常是互相交叉融合的。钱先生学识渊博,繁征广引,左右逢源,触类旁通。他不仅打通东西方文学,打通人文学科,也打通比较文学自身。其根本目的是通过广泛、深入而不拘一格的具体比较,探索人类共同的“文心”,建立科学的文学批评。

这篇文章发表在《外国文学评论》1988 年第1 期。钱先生读到后,在托人捎给我的一封信中,对我的这篇文章做了肯定。信中写道:“弟之苦心,为兄明眼人拈出,如弹琴者遇知音人矣!”当然,我知道这是钱先生的行文风格,是对晚辈的勉励,我不敢沾沾自喜,忘乎所以。

另一次通信

我对钱锺书先生始终怀抱敬仰的心情。先是读了《宋诗选注》,后来又读了《旧文四篇》《七缀集》《围城》和《管锥编》——我一心想读遍钱先生的著作。这里可以顺便提及我此前与钱先生另一次通信。那是在1984 年夏天,医生诊断我得了甲状腺瘤,要我住院开刀摘除,然后进行切片检验是否良性。这样,我听从医生安排动了手术,最后检验的结果是良性。我和关心我的同事们都松了口气。出院后,董衡巽告诉我说,钱先生和杨先生也很挂念我,打听我的情况。于是,我给他们写了封信报平安,信中也提及我想读《谈艺录》,到中国科学院图书馆去借阅,却已被别人借走。还有,新印的《写在人生边上》,书店也已售完。随后,我收到钱先生托人捎来的亲笔回信,是用毛笔书写的。信中写道:“顷得来函,欣悉奏刀后霍然病除,吉人天相,才子天佑,可喜可贺。”信中还附有一册《写在人生边上》新印本,说这是他“欲以自存”的一册,送给我。他还幽默地说:“《围城》将第四次重印,想系最近智力测验中考题之故。”他告诉我《谈艺录》增订本即将出版,到时候也会送我一册。这可以说是我出院后收到的一份宝贵的礼物。

插

话

作为学生或晚辈能收到自己打心眼里敬佩的学者的亲笔信和肯定,真是一件幸事啊。

您说到《宋诗选注》,当时在台湾的胡适就看过这本书,他还在晚年回忆录中说“注确实写得不错”呢。

高山仰止

钱锺书先生是中国20 世纪的一位学术大师。他既从事文学创作(包括小说、散文和诗歌),也从事文艺学和人文学术研究,凭其天赋和勤奋,既精通中学,又掌握多种外语,精通西学。他对东西方文化典籍熟悉的程度,令人叹为观止。可以说钱先生是东西方文化传统共同孕育和造就的一位文化学术通才,他在文化学术研究中,“打通”古今中外,“打通”东西方文化,这种研究方法尤其值得我们重视和发扬。

从钱先生的文学创作和学术研究中可以看出,他始终关注世界和人类,关注社会和人生,绝非是一个躲进象牙塔的学究。即使你认为他看待社会和人生的目光冷峻,那也说明他是一位真正的智者。他能深刻揭示社会和人性中根深蒂固的病症,提供的是苦口的良药。

插

话

老作家柯灵曾在《促膝闲话锺书君》一文中这样称赞钱先生——他“站得高,望得远,看得透,撒得开,灵心慧眼,明辨深思,热爱人生而超然物外,洞达世情而不染一尘”。

钱先生的《谈艺录》和《管锥编》都采用札记文体形式,这会引起一些人产生钱先生擅长考证而缺少理论的错觉。其实,只要认真读过这两部著作,就会认识到钱先生的学术研究充分体现宏观和微观的结合,理论和实际的结合。因为脱离微观的研究,宏观的视野就会流于空疏。而缺乏宏观的视野,微观的研究就会流于琐屑。理论和实际也是这样一种辩证关系。钱先生的学术研究始终保持两者的紧密结合,他所展现的微观研究的精细和宏观视野的广阔以及融会贯通而达到的理论深度是令人钦佩的。

插

话

曹聚仁在《我与我的世界》(1972年)一书中说:“胜利以后,回到上海,读了钱钟书先生的《谈艺录》,才算懂得一点旧诗词”;夏志清认为“钱著《谈艺录》是中国诗话里集大成的一部巨著,也是第一部广采西洋批评来译注中国诗学的创新之作”。另,夏承焘在1948年9月17日的《天风阁学词日记》中提到,“阅钱钟书《谈艺录》,博闻强记,殊堪爱佩。但疑其书乃积卡片而成,取证稠叠,无优游不迫之致。近人著书每多此病”。也算一家之言吧。

钱锺书先生为我们留下了博大精深的学术和思想遗产,他是20 世纪中国学术的光荣和骄傲。近二三十年来,对钱先生的学术和思想的研究还是初步的。就我自己的阅读经验而言,随着知识学养的积累和人生阅历的丰富,每读一次钱先生的著作就会有新的发现和体会。正如文艺批评中“说不尽的莎士比亚”,在中国的现代学术研究中,同样会形成“说不尽的钱锺书”。钱先生的学术和思想遗产必定会滋养一代又一代学人,显示它的强大生命力。

终

话

不觉已谈到深夜,我突然想起那篇《魔鬼夜访钱锺书先生》,便忍不住摘录最后一段:

他不说了。他的凄凉布满了空气,减退了火盆的温暖。我正想关于我自己的灵魂有所询问,他忽然立起来,说不再坐了,祝你晚安,还说也许有机会再相见。我开门相送,无边际的夜色在等候着他。他走出了门,消溶而吞并在夜色之中,仿佛一滴雨归于大海。

“夜谈”内容来源:《黄宝生》

黄宝生/自述

2017年6月/59.00

社会科学文献出版社

下期预告:围炉夜谈│季羡林先生

▼戳阅读原文跟大师对话