“

“文人”背后有一套体系,包括知识结构,如果一个人没读过《史记》,没读过《汉书》、《后汉书》这些结构性的组成,就读了几本翻译的外国小说,就敢说自己是个文人的话,恐怕也有些危险。

”

“

中国的传统文化根植于农业社会,我们现在接到手上的都是农业社会的精华。很多人说五四运动隔断了中国传统文化的血脉,其实只是对于传统的精英文化做了一些批判,传统文化里的民间文化一直都在,因为整个革命也就是中国的共产党革命,实际上都与中国的民间文化密切结合在一起,我们唱的《东方红》就是民歌。传统文化的支流文化实际上一直没断,但是精英文化的确遇到很大的隔断,到现在有一些人努力想接上这个传统。

”

“

明代初年朱元璋的宰相就已经写了《阅江楼记》,但是阴差阳错地没有修,后来南京市政府为了开发旅游,说既然写了阅江楼,咱就把它修起来,所以共产党的政府为明朝人修了个阅江楼,然后我就登上了这个阅江楼看长江,我觉着这简直就是博尔赫斯,如果博尔赫斯生活在中国,他一定要竞选南京市副市长。

”

2006年,西川和斯洛文尼亚诗人托马斯·萨拉蒙一起登黄山,萨拉蒙说,上了黄山以后,我知道你们中国人为什么不需要教堂了,因为黄山就是你们的教堂。西川当即吃了一惊,中国人自己看黄山,不会想到它跟教堂会有什么关系,细想却大有道理。对于中国人来说,黄山实际上也是一种精神的存在,与西方的教堂也有某种相似之处。

在西川看来,中国的山水是被文人书写和描绘的山水,而西方文明所呈现的则是史前的蛮荒风景,二者大相径庭,相去甚远,但文艺复兴以来也有所交融。中国的文人山水脱胎于科举制度和精英阶层,在北宋以前主要表现中原文明,元四家后则是江南文明为主,自清代以来,绘画还需要面对边疆的风景。“仁者乐山,智者乐水”,中国的山水自古以来就是道德化的。随着时代的发展,山水还面临着历史化的问题,我们对山水的观看和展示方式都发生了变化,带有不自觉的西方博物馆意识,随着交通和生活方式的变化,我们的审美也在不断发生变化,对表现形式和对象的拣择,本身就已经包含了文人的整套世界观、道德观、价值观。

在梦笔生花的闭幕沙龙上,梦边谈艺邀来西川和韦羲,从诗和画的两种目光,对谈“风景与山水” ,凤凰文化全程直播,下文是凤凰文化根据现场实录整理的西川发言,囿于篇幅有所删减,顺序有所调整,小标题为编者所加。

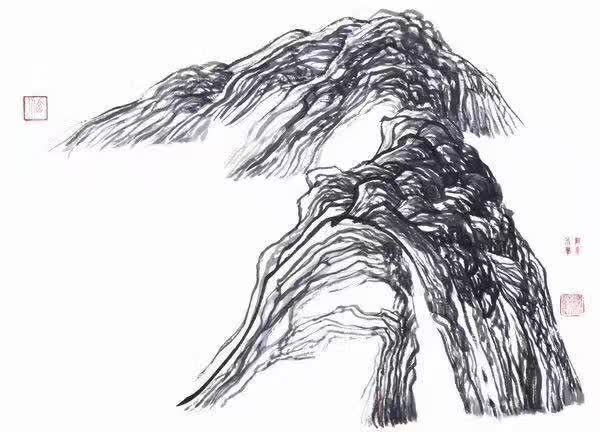

西川《山·巅001》纸本水墨

东方的“文人山水”

西方的“蛮荒自然”

对于中国的“山水”,被书写或者被画过很重要,因为没有被写过被画过的山水是蛮荒山水,而中国人讲的山水是人的山水。黄山一直到明清时期,才真正进入了所谓时代的文化视野,之前的书写都不为人所知,最早的恐怕就是李白的《山中问答》,“问余何事栖碧山,笑而不答心自闲。桃花流水窅然去,别有天地非人间”。而西方的风景画作为一种画风,则是在16世纪出现,到17世纪左右才开始兴盛。

东西方对于“自然”的认识是完全不同的。西方普遍认为,人和世界都是上帝的造物,爱默生有一篇名为《自然》的文章,里面讲到站在神圣的自然面前,感到头脑上升到无限空间里边。对于有宗教背景的人来说,自然是广博而神圣的。但中国却完全没有造物主的概念,如果要硬扣的话,恐怕也只能在韩愈的《南山诗》中窥见一丝对造物主的揣测。

美国诗人艾兹拉·庞德对东方文化非常热衷,翻译过《神州集》、《孔夫子颂歌》还有《中庸》和《大学》等东方经典,却招致了同时代的诗人加里·斯奈德的批评,在加里·斯奈德看来,庞德翻译中国文化很好,但翻译的全是儒家经典,是明清时期的中国,而当时的垮掉派更喜欢的是佛和道,是史前的蛮荒自然。虽然都是热爱自然,但蛮荒自然与中国人文推崇的“山水”有着本质的区别,简单说就是一个在史前,一个在史后。

而欧洲与美国人对于自然的认识又是不同的。18世纪末出现并于19世纪发展到鼎盛的浪漫主义,有一条根本的信条就是重新回到自然,回到旧文化当中去,这个旧文化可以是宗法社会,也可以是中世纪。中国人一读到英国浪漫主义诗歌,大多数脑子里首先蹦出来的是雪莱、拜伦,但是他们在英国文学史中不是正宗的浪漫主义,而是“撒旦派”作家,在中国之所以名声这么大,是受俄国人高尔基的影响,认为他们是“积极浪漫主义作家”,因为受到了马克思的称赞。

华兹华斯(William Wordsworth,1770-1850)

但是在英国文学史上,正宗的浪漫主义作家应该是华兹华斯和他们的湖畔派,他们住在一个湖区,然后书写自然,但是他们心中的自然是一个宗法社会的自然,带着哥特文化的想象,他们想离开城市,逃离资本主义和工业社会。今天在欧美世界里,浪漫主义又在复苏,实际上是面对当下的社会,大家都有着一种对于浪漫主义的需要。

西川《山·巅002》纸本水墨

“文人”与“文人书画”的形成过程

研究中国传统的山水画,又涉及到中国人对于中国的想象。具体到文人艺术,“文人”背后有一套体系,包括知识结构,如果一个人没读过《史记》,没读过《汉书》、《后汉书》这些结构性的组成,就读了几本翻译的外国小说,就敢说自己是个文人的话,恐怕也有些危险。中国古代文人还有一套道德观念,这套道德观念是和他对于家国的认识结合在一起的。如果你这个时候都具备,那么你可能是一个具有文人素质的人物。

中国的传统文化根植于农业社会,我们现在接到手上的都是农业社会的精华。很多人说五四运动隔断了中国传统文化的血脉,其实只是对于传统的精英文化做了一些批判,传统文化里的民间文化一直都在,因为整个革命也就是中国的共产党革命,实际上都与中国的民间文化密切结合在一起,我们唱的《东方红》就是民歌。传统文化的支流文化实际上一直没断,但是精英文化的确遇到很大的隔断,到现在有一些人努力想接上这个传统。

中国精英文化与起始于隋的科举制度密不可分,在这之前中国是贵族统治,就是九品中正制,我们知道的王羲之、王献之,王谢堂前燕里的王家和谢家都是士族豪强。刚才我们在那聊还说写不写二王,我说有点困难,二王是大贵,咱们一介平民,非要写那贵族的字,恐怕也写不出那个感觉来。皇家要终止贵族的政治影响力,但是这个过程是比较漫长的,一直到宋代才真正开始有了一个官僚社会,所有做官的人都是通过科举考试来的,宋代的印刷术也很发达,所以宋朝人可以非常博学,这就慢慢形成了中国的精英文化,形成了文人阶层,形成了这样的趣味和传统。

范宽《溪山行旅图》

在这个过程中,文人也开始画画。虽然我们都知道苏轼说王维诗中有画画中有诗,但那个时代的传播跟现代传播速度是完全没法比的,在北宋占主流地位的审美方式,一定还是李成、范宽、燕文贵、许道宁。

后来文人画变成游戏性质,成为主导的审美形式,有一个重要的转折点,就是在1350年到1355年之间的元四家,他们主要的作品全是在元朝后期。因为那时候开始有农民起义,已经没有国家订货了,国家已经不请画家去画宫外山水,不请画家去装饰庙堂了,这个时候文人就自己回家画点小画,开始游戏笔墨。当然元朝早期还有一个叫赵孟頫,他姓赵,原来是赵宋家的,也是贵族的后代,还残存着过去带过来一些气质。我们现在想象的文人画,主要是元晚到清的东西,相对来讲比较少。比如刚才韦羲提到的《明皇幸蜀图》,相传是唐代李昭道画的,但谁也知道是不是真的。

《明皇幸蜀图》

从苏轼那时候起,画就分成士人画和匠人画,画的比较像的就叫匠人画,士人画就是一流的画家。尤其是文人画以来,它是业余的。你观察北宋的人物和南宋画的人物就不一样,北宋的人物都是那些打柴的人,推着牛车的人,旅行的人。但是到了南宋,里面的人物都是士大夫自己,一棵松树下,一个穿长袍的人听着风声,那已经不是老百姓,已经不是受苦人了,都是他们自己。尤其是到后来文人画,出现的人也都是士大夫自己,不再是客观世界,而是一个主观世界。

因为中国画越来越主观,一直讲意在笔先,一直强调意,就是山水画的主观性。所以它并不是像西方绘画要表现一个客观世界,表现一个客观对象。宫廷绘画和匠人画里边,它是要表现一些客观世界的,所以它们可能准确,因为宋徽宗对准确性要求的是很严格的。

绘画中的中原文化、江南文化

如果我们想到中国地域,就想到两个最主要的因素,一个是中原文化,一个是江南文化。过去我们知道周的文化是中原文化。然后几次南渡,从西晋变成东晋,北宋变成南宋,中国的知识分子大量的往南走,又形成一个江南文化。那么到今天当然更丰富,比如广东人说我们是另一个南方。

在中国古代绘画的谱系里,文人画出现之前,北宋的首都在开封,那时叫汴京,那个就是北方的山水。我们知道五代的荆浩画的是太行山水,北宋的李成画的是山东营丘的山水,范宽画的是陕西的关中山水,我们说北宋山水画,其实他们主要画的是北方的山水。南宗画要追溯到董源,但《潇湘图》、《夏景山口待渡图》是不是董源画的还存疑,张大千临死之前曾经给谢稚柳写过一封信,他怀疑这些画是元四家里的吴镇画的。元四家都是南方人,他们画的都是江南的风景。我前阵子去杭州,那里山清水秀,正好适合于黄公望那种笔墨和审美,按照结构主义的说法,有那样的山水就黄公望这样的人。

《富春山居图》局部

但是明清以来,江南文化这个概念就在不断地上升,然后北方就变成特别土。江南文化的上升也是很多历史原因造成的,中国历史上都是少数民族从北往南打,把汉族人压的再往南退。所以南方的文化就开始越来越兴盛,而且江南文化里其实有一种腐朽,娱乐啊,小山小水啊,皴擦点染,然后文人雅集喝个小酒,听歌妓唱小曲儿。这种腐朽性也会反映在他的绘画里,叫颓废。所谓神品、逸品、妙品、能品、下品,其中逸品被推崇跟他的生活方式有关系,远离政治生活,也跟他在整个国家的历史话语权的不断丧失都是有关联的。此外,也与背后的历史进程有关系,也就是说明朝有了资本主义的萌芽,乡绅们纷纷离开土地,进入城市,史景迁称之为“不在地地主”,对于明后期的中国文化形成客观上起到了很大的推动作用。

我们所说的“游山玩水”,游的全是明清乡绅热爱的那种山水。所以“山水”里边包含了历史因素,充满了时间感。然后我们就觉得这个山水已经是我们的一部分了,到一个什么程度呢,如果这个亭子被一个人写过,后来失了火烧没了,人们一定还要把它修起来,四大名楼里的滕王阁和黄鹤楼都是新修的,因为它已经在诗歌里获得了认证,世间怎么可能没有。

南京阅江楼,建于2001年

还有一个经历,我去南京的时候想看长江,就到了阅江楼,明代初年朱元璋的宰相【宋濂——活字君注】就已经写了《阅江楼记》,但是阴差阳错地没有修,后来南京市政府为了开发旅游,说既然写了阅江楼,咱就把它修起来,所以共产党的政府为明朝人修了个阅江楼,然后我就登上了这个阅江楼看长江,我觉着这简直就是博尔赫斯,如果博尔赫斯生活在中国,他一定要竞选南京市副市长。这说明中国人对于山水的理解,经常是跟文本有关系,它的性质是人文山水,文本关涉到他对一片山水的想象,一片山水的规划,对于一篇山水的理解。

西川与蛮荒风景

“山水”的历史化与道德化

可能还有一个概念很少人提到,清朝对于中国的统治带来了“边疆”。清朝人统治中国以后,视野比汉族人的视野要大的多,向西是一直推到中亚,它又信奉喇嘛教,所以与西藏也形成了这样的关系,所以它有个边疆地区。江南文人一去了新疆就傻眼了,那是中国传统文人没办法描述的东西,因为到了新疆很难说山水,那就是浩大的风景,是蛮荒山水。所以我们现在再谈到山水的时候,可能不得不扩展对于山水的概念。

有一年我走到土耳其,我当时想,我的空间想象视野已经超过了司马迁,后张骞手下的官员有没有走到这我也不知道,但是我已经走到了。所以我们对于山水风景的理解肯定跟古人不完全一样,新疆的风景已经把我对山水的好多感觉都废掉了,但是我知道我能够不断地见到新的风景,新的山水,然后我们的艺术、我们的绘画、我们的文学也不得不使用新的方法表现。

还有一个,传统的文人画看画叫读画,这是美国高居翰的说法,传统的文人画里,不管是花鸟、人物、山水,都没有死亡和战争,直到清代宫廷绘画里,因为要歌颂乾隆皇帝文治武功才开始画,传统的文人实际上是不画的,他们建立了自己的一个小宇宙。到今天传统水墨画依然有人画,画里可以有月亮,有山水、田园、小桥流水,但从来没有画家画过星星。在今天这样一个时代生活,作为一个艺术家,什么东西表现,什么东西不表现,可能在你的选择当中已经包含了你对世界的看法,包含了你的道德观念和价值观念。

西川发现:中国画中,从来没有人画过星星

我们对山水的观看方式也和古人不一样了。从六朝的宗炳开始,山水讲究“可居可游”,这就涉及到在山水当中的旅行,这种看山水看风景的方式,今天跟古人也不一样。一方面跟速度的变化有关系,过去坐着驴车或者步行都很慢,现在开车、坐飞机,速度很快,速度很快以后,你看见的山水和古人看见的山水就不再是同一个山水。包括视角也改变了,传统山水画里边很少有鸟瞰,但是现在人民大会堂里傅抱石和关山月的《江山如此多娇》,就是鸟瞰,很多对大好河山的描述,是跟飞机能登高上多高有关系的。

另外一方面,由于你穿过一座山的速度很快,所以更多看到的是山的轮廓,而不是看到山石下的小花小草。如果你站在老房子的柱子面前,你会看到雕梁画柱,现在都是极简,所以为什么城市建筑越来越没有细节,一定是跟我们走过它的速度有关系。在不知不觉当中,我们的审美已经受到了这些工具的很大的影响,然后有些人说应该坐下来休息一下,好像这时候你能够看到一些细节,但是你坐下来往往只是休息。

游牧民族就是走路,阿拉伯世界认为人类社会有四种激情,战争,流血,爱情,还有就是旅行。旅行的激情象征着未知,旅行跟旅游不一样,一个人要想旅游,想游山玩水就去颐和园好了,要是想旅行,拿起背包明天就上路,也不知道去哪,可能后天就被抢劫了。所以如果画家开始有了旅行的意识,画的东西也不一样了。当然到了今天,我们思维方式里边所谓的从农耕到游牧,这个游牧思想其实是法国思想家德勒兹提出的,我们中国现在的知识分子好多都跟风,但我们的思维方式的确是不一样了。

吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze,1925-1995)

德勒兹与加塔利《千高原》中提出了著名的“游牧思想”

刚才讲了山水的历史化,还有一个东西是山水的道德化,所以孔夫子说“仁者乐山,智者乐水”,我们中国人把很多东西道德化,比如说“君子比德于玉”,这是把玉道德化。那么把山水道德化,这当然也是传统中国文人的选择。所以我们的山水的确是一套文人山水,是被文人表述的文本化,是被历史化和道德化的,跟西方绘画里对于风景的理解有很大不同。

展厅里的文人书画张大春长卷

用文化道德否定生存道德

是站着说话不腰疼

现在观画的方式跟古人是不一样的。大多数宋朝人没有看过他那时代的绘画,今天有了照相术和印刷术,我们观画的机会就相当于过去帝王的机会,所以审美一定是受到当时生活的物质属性的限制,观者的处境也不一样。

到了现代社会,展画的方式也不太一样。过去是文人雅集上大家看一看,现在是西方的博物馆意识做主导,我们现在是用西方意识在看中国画。

不光是以西方视角看中国古画,也是以西方意识在保护画。

我曾经参加过联合国教科文组织组织的关于建筑的讨论会,当时他们就骂骂北京人把胡同拆得乱七八糟。他们认为北京就是一座博物馆,必须保护每一个相貌,但是问题是对于生活在北京的人,生存才是第一要素,所以不能把这种道德区分为文化道德和生存道德。如果你首先考虑的是生存道德,那么一定要有一个自己的厕所,要是首先考虑文化道德,那你们这个院就上公厕,持有文化道德的人对于那些在生存领域里奋斗的人,经常发出一些站着说话不腰疼的评论,这是我们很不以为然的角度。但是到了今天,博物馆意识已经深入人心,我们所谓的“好古”其实已经有点西化了,尽管中国古代有收藏观念,但是展示仍是在博物馆。

《蒙娜丽莎》

中国北宋的山水画影响到了文艺复兴

说到这些,我就想到了对自然的破坏。为什么西方思想理论界的环保意识特别高涨,大家都关心生态问题。首先生态问题的产生是有历史逻辑和思想逻辑的。就是文艺复兴,所有比较西化的人对于自己文明的自豪感一定是追溯到文艺复兴。

首先文艺复兴这个事情,如果要从纯历史的角度去讨论,里边也有中国因素,一个因素是蒙古人把东方文化带到欧洲,第二个因素是郑和下西洋也带过去一些东西。我最近一直看加文·孟席斯写的一本数之,叫《1434年》,主要讲的是郑和下西洋这个事,他说麦哲伦和哥伦布去环球航行时,手里都有世界地图,在他们环球航行之前怎么会有世界地图?很有可能是中国传过来的。而且他说郑和的团队官员到过威尼斯还是在佛罗伦萨,所以带来的礼物里边有可能包括了地图。然后你看文艺复兴绘画里边有一些东西,我们看《蒙娜丽莎的微笑》,背后的那个风景的绘画方法实际上跟中国北宋的画法很相似,就说明中国北宋的山水画影响到了文艺复兴。

我们现在认为文艺复兴是一个伟大的历史事件,或者历史的转向。但是从教会的角度看,就是人本战胜神本,就是魔鬼的胜利,上帝被魔鬼打败。从文艺复兴开始,理性这些东西影响到了启蒙主义,启蒙主义影响到了法国大革命,对人的权利的要求。对于人的认识经过文艺复兴回到古希腊,又经过启蒙主义的强调,形成了西方文明的当中的基本常识,就是人是世界的中心,人是最高级的动物,当然帝国主义兴起以后又有文明的理论,就是西方人高于东方人,高于非洲人,高于印第安人,这个是西方文明体系下对于世界的认识,但是这套认识它的报应就是生态问题,由于人是宇宙的中心,所以世间的财富我都可以支配,世间的树木我可以随便砍,石油我可以随便开采。到了50年代以后,西方的一些思想家开始有所转向,人究竟是不是宇宙的中心,人如果不是宇宙的中心,人跟动物就是平等的,人跟植物就是平等的,如果人是宇宙的中心,那么人就可以杀动物。它不完全跟风景或者山水有关系,可是这些问题被连带了出来。

本文系记者冯婧对西川在“梦笔生花”展览闭幕发言的整理报道,首发于凤凰新闻客户端(见下方“阅读原文”),略有调整。感谢凤凰网文化授权活字文化!

END

现年54岁的著名诗人西川,似乎玩起了时下流行的“跨界”:这两年,他既组织翻译了鲍勃·迪伦的诗集,并在活字文化推出的音频产品中;与此同时,又将兴趣转移到了中国传统的文人书画领域,上面的这段文字,就可视为西川先生这段时间原创思考的集中呈现。在一中一西、一古一今看似相去甚远的主题之间,或许却灌注着他一以贯之的问题意识与文化关怀。

除了对文人书画的关切,他还将目光投向了我们既熟悉又陌生的唐诗。近日,西川的新著《唐诗的读法》一书即将由活字文化策划出版。他说,这本书“不是对唐诗的全面论述,而是针对当代唐诗阅读中存在的种种问题从一个写作者的角度给出看法,同时希望为新诗写作和阅读提供参考”。下面,就让我们通过西川的序言,了解他是如何阅读唐诗的。

附录:《唐诗的读法》序

西川

南宋辛弃疾《西江月.遣兴》词中句:“近来始觉古人书,信着全无是处。”该词句化用的是《孟子·尽心下》中著名的说法:“尽信《书》则不如无《书》。”孟子表达出一种“今人”面对“当下”时超拔前人,不完全以前人怎么说为标准的实践态度,尽管儒家一般说来是法先王、向回看的。孟子和辛弃疾所言均非写作之事,其意,更在面对历史和现实秉道持行,挺出我在,但我们可以将他们的说法引申至写作以及与写作直接相关的阅读上来。不论孟子还是辛弃疾,都是在越过一道很高的生命、经验、文化、政治门槛之后,忽然就呼应了东汉王充在《论衡·问孔篇》中所发出的豪言:“夫古人之才,今人之才也。”而对王充更直接的呼应来自唐代的孟郊。韩愈《孟生诗》说孟郊:“尝读古人书,谓言古犹今。”演绎一下王充和孟郊的想法就是:古人并非高不可攀;我们从当下出发,只要能够进入前人的生死场,就会发现前人的政治生活、历史生活、道德麻烦、文化难题、创造的可能性,与今人的状况其实差不了多少;古人也是生活在他们的当代社会、历史逻辑之中;而从古人那里再返回当下,我们在讨论当下问题时便会有豁然开朗的感觉。王充、孟郊等都是要让自己与古人共处同一生存水平,意图活出自己的时代之命来。古人在各方面都立下了标准和规矩,这就是历史悠久民族所必须承负的文化之重。我们今天所说的“传统”,实际上就是历史上各种定义、习惯、标准、规矩和价值观的总和。但当我们要活出自己的时代之命来时,“传统”的大脸有时就会拉长。为了不让这张大脸拉得太长,并且能够从这张大脸上认出我们自己,理解古人和理解我们自己就得同时进行。古今问题一向是中国政治、文化的大问题,到近代,它与东西问题共同构筑起我们的上下四方。

采用何种态度阅读古文学,这个问题我们不面对也得面对:你究竟是把古人供起来读,还是努力把自己当作古人的同代人来读?这两种态度会导致不同的阅读方法,指向不同的发现。那么今天的写作者会向古人处寻找什么呢?而把古人供起来读,一般说来——仅从文化意义而不是安身立命、道德与政治意义上讲——则是以面对永恒的态度来面对古人作品,希冀自己获得熏陶与滋养,其目的,要么是为了在没有文言文、经史子集、进士文化作为背景的条件下,照样能够与古人游, 照样能够依样画葫芦地写两首古体诗以抒或俗或雅之情,要么是为了向别人显摆修养,表现为出口成章,挥洒古诗秀句如家常便饭,在讲话写文章时能够以古人云“画龙点睛”,以确立锦心绣口的形象,——这通常叫做有“文采”。这事关威信与风度或者文雅的生活品质。不过,为此两种目的模仿或挪用古人者,都离李贺所说的“寻章摘句老雕虫”不远(我当然知道“章句之儒”的本来含义)。往好了说,这些人通过背诵和使用古诗词得以获得全球化时代、社会主义市场经济环境中的文化身份感,并以所获身份面对民主化、自由、发展、娱乐与生态问题。这当然也是不错的。我本人天生乐于从古诗词获得修养,但实话说,有时又没有那么在乎。我个人寄望自古人处获得的最主要的东西,其实是创造的秘密,即“古人为什么这样做”?一说到唐诗,一提到王维、李白、杜甫、韩愈、白居易、李贺、李商隐、杜牧这些诗人,一连串的问题就会自然形成:唐人怎样写诗?是否如我们这样写?为什么好诗人集中在唐代?唐代诗人、读者、评论家的诗歌标准与今人相异还是相同?唐代的非主流诗人如何工作?唐人写诗跟他们的生活方式之间是什么关系?他们如何处理他们的时代?……值得讨论的问题太多了,不是仅慨叹一下唐诗伟大,在必要的时候拿唐诗来打人就算完了。以现代汉语普通话的发音来阅读以中古音写就的唐诗,这本身就有令人不安之处,但撇开音韵问题,自以为是地看出、分析出唐诗的立意之高、用语之妙,依然不能满足我们对于唐诗生产的种种好奇。《孟子.万章下》曰:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也,是尚友也。”

《唐诗的读法》

西川 著

活字文化策划,三联书店出版

即将问世,敬请期待!

转载请联系后台 | 入群请加微信:daskapital