刘伟伟谈“不受欢迎的人”

五百字

艺术家/策展人口述近期实践

在今年早些时候的北京展览被封堵后,刘伟伟里里外外将展厅地面拖了三遍,这并不是他第一次因为作品题材的“敏感”而成为了“不受欢迎的人”。在要空间的个展上,刘伟伟讨论了近年来生存空间受到重创的一群人。艺术家并不明确指认谁是“不受欢迎的人”,他只是开放出一个问题,抑或是“不,受欢迎的人”? 他把自己比作一条蚂蝗,其肉身时时刻刻吸附在社会空间的地砖上。在大环境气候越来越收紧的今天,他端出一整盆鸡汤,说:“我觉得我完全是自由的,我看看谁想让我不自由。”要空间是由几位艺术家共同创办的非营利空间,位于上海M50艺术园区,在举办过一次“方案展”之后,7月16日开始的“不受欢迎的人”是要空间第一个艺术家个人项目。

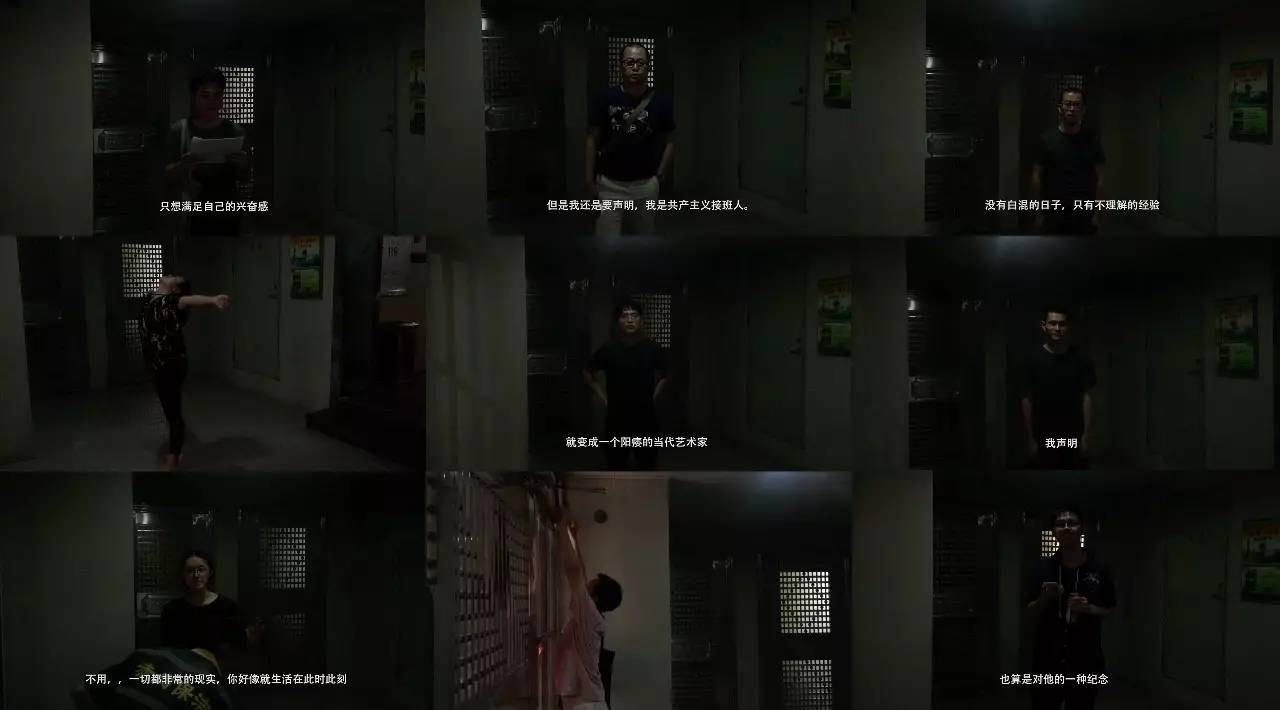

刘伟伟,“不受欢迎的人”展览现场,2017.

开始这个项目是因为广州的一位律师。对我来说,律师这个职业并不具备特殊性,所谓“维权”也都是普通的维权,然而“普通的维权”在中国现实语境里却很难生存。一方面,他们面临着律师费的缺失,得不到经济利益但又要去做;另一方面他们很难“出现”在今天这样一个权力结构中。广州警方为了便于关注她,就在她家楼道装了一个摄像头。后来我发现摄像头并不是监控她的,而是监控谁去她家,是不是有访民或异见分子之类。

这个录像/现场最后确定叫做《大于19.5942》,这个数字即律师家门口楼道空间的大小,我发现那是一个很有意思的空间。我让不同人在楼道里对着监控摄像读一则自己写的声明,这些声明各式各样。来到在上海后,我找了几个律师在展厅内用地砖铺出和广州这位律师家门口空间一样面积的地方。律师在公共空间里的争取是远远大于对这个楼道空间的,而他们的身份马上都要缺失了。楼道本身是一个被封闭的空间,它到了上海的这个现场,已经完全脱离了当时的语境,但是我们可以分析语境,现场可被设定成一个公共空间的扩展,单独地作为一个可审美的感知共同体而存在。广州的楼道空间和上海的现场是紧密相连的:一个关于具体的现实的个案困境,律师身份的困境;另外一个是审美和感知意义上的律师的普遍的困境,以及他们自己用身体争取出来的一块公共空间。这两部分共同成为了“不受欢迎的人”。

布置时出现了很多偶然性。开展前我到不同的现实里去联系,一共找了11个律师,但直到展览的前一分钟我都不确定他们会不会来。最后到场的三位律师,他们的行为也有失控的成分。一开始我希望他们内敛一点,均匀一点,像真在砌地砖。实际上他们激昂慷慨,一会儿就弄完了,当然也有可能是想早点完事儿。而后律师们走到地砖上的即兴,那种摇摇欲坠的不安,不太协调的动作和碎裂声,都是我没有想到的。但是这些偶然性我都是乐于接受的。

“

这里其实是一个‘工作’的现场,暴露在不确定性中或怀着强烈的不安。

”

我希望观众进入之后能够由这个现场开始“想” ,而蔓延出一些问题。为什么是律师出现在展厅里,而不是工人,或者是艺术家本身?这里其实是一个“工作”的现场,暴露在不确定性中或怀着强烈的不安。而我并不是一个参展艺术家,我只设置节点,把现场交给当事人,尽可能地不去控制。这也是我一贯的工作方式。

在这里有一个很重要的“材料”,就是人。人不确定的本身就带来偶然性。

让律师成为民工在展厅现场工作,我考虑的是如何在一个公共空间讨论一个缺失的主体?这个主体不关乎艺术家,而是关于律师。如果我们让律师在这里办案,实际上对于他们来说是一种表演,这是他们的职业套路。一旦以律师的身份出现,感知已经消失了,它实际上已不具备作为艺术而存在的部分,它只是作为现实记录。我拒绝这种表演,我也拒绝这种熟知的经验。我想要重新制造感知,制造出新的主体,来让观众去判断。

为什么是律师,而不是真的工人?这里有一个很强烈的现实的语境问题。关注中国社会现实和公共问题的一些律师都被控制了,或者是被约谈了,或者是在心理上让你产生一种政治恐惧,我觉得这是他们正在面临的一个很大的困境,比如这位监控之下的律师。对现实问题和语境的关注,导致了我今天非要律师介入现场,然后让他们以一个新的身份出现在这个展厅。

我在广州干热得流鼻血,这气侯笼罩下你的体内会产生一些变化。这就是现场的红色。我不从符号出发,完全不去从学术上或文本上分析这颜色代表什么。我只从身体感受去判断我需要什么。我不懂精神分析,我只用生理行动。但是观众看到是什么,那就是什么。观众觉得它很暴力,那就很暴力;觉得很色情,那就色情。但实际上政治和色情也没什么区别。

刘伟伟,“不受欢迎的人”展览现场,2017.

我是一个什么都不支持的人。并不是说通过一个作品要去支持某一种意识形态,我只是尽力在现场呈现我的工作。一个艺术家应该在他的合作关系里,尽力把“肉身”连接到一块。这并不是一个情感上的同情,我觉得这是一个很朴素的合作。说得直白些,我就是一个“拉皮条”的。

我工作是不惜代价的,尽可能地利用社会关系/空间/身份去构建一个感知共同体,它组成了我作为个人系统的证据链。从我最早关注的重庆劳教案,到后来与警察以及工人的合作,再到这律师作品,你会看到这些身份在今天的社会里面正以一种新的情况“出现”,以其新的遭遇映照现实。而作为一个观察者,我只能不停地做展览,试图让集权的后果和代价以一个艺术的方式固定下来,作为“证据”。

我并不觉得艺术家的方式要比记者或者恐怖份子高明多少,或者比在B站上国家领导人的鬼畜视频要高明。但是,这里面有工作上的区别。作为艺术家,我更愿意去实践一种冲突地带的在场。艺术家应该出现在冲突地点,它会开启很多有意思的想法,或者是一些很难经历的遭遇,就仿佛看电影时的代入感。我做的每一个展览都是打了一场射击类游戏。当然,在工作中你不能够因为社会意识形态或者政治的原因而忘记了“艺术”这个事情。

整个展期作品处于日夜半开放状态。我希望这个声明和搭建是一个不停歇、循环往复的生命动作。而人越缺失,就越是在场。

刘伟伟,《不受欢迎的人》,2017,视频,彩色, 有声,32分57秒.

— 文/ 采访/郑力敏

未经授权不得转载