引言

中国古代典籍凝聚、承载着中华民族独特的文化智慧和基因,典籍翻译是跨越异质文化、推动中华文化“走出去”的重要桥梁。新中国成立后,我国对典籍的外译一直很重视,取得了大量成果。然而,我们也要看到,某些努力并不是很成功,没有取得预期的效果。其中,最重要的影响因素就是“对文学、文化的跨语言传播与交流的基本译介规律缺乏应有的认识”。因此,中华文化要走出去,必须具有全球视野,在中外文化交流史的背景下追踪中国文化典籍外传的历史与轨迹,梳理中国文化典籍外译的历史、人物和各种译本。

作为中国诗歌两大源头之一“楚辞”的代表作,《离骚》是一部历经两千多年时间考验的文学经典。其瑰丽奇特的文字和丰富的想象力根植于中国南方的巫鬼文化,呈现出蓬勃的艺术生命力。将这一传世鸿篇转化为英语是一个艰巨而复杂的工程。一百多年来,西方《离骚》英译者在不同的历史语境中对这一特殊文本予以翻译,形成了一部自成体系的发展史。相较之下,在翻译的历时长度和译者的参与规模上,中国译界则明显低于西方译界。纵观这一历程,我们可以发现,典籍的翻译与传播,受到了译者群体、翻译策略、翻译改写和传播渠道等多重因素的影响。

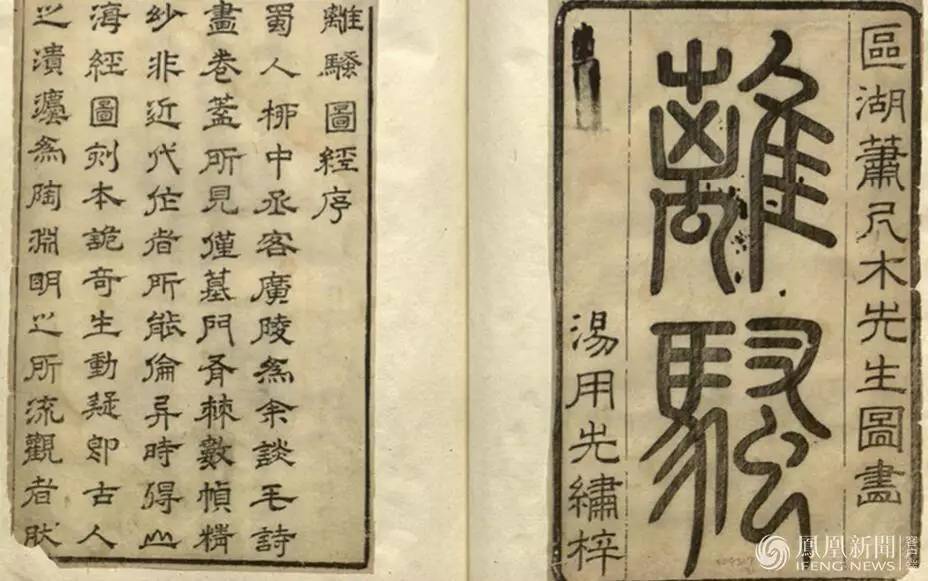

《离骚图》

一

自译抑或他译:典籍翻译中的译者群体

从1879年英国驻华公使帕克(Parker)于《中国评论》(China Reviews)发表西方第一篇英译《离骚》以来,先后有20多位中外学者参与了《离骚》的翻译,形成了各具风格的版本。译者大致可以分为三类:

一是以汉学家为主的西方学者。除前述译者帕克外,1895年,《皇家亚洲学会杂志》(Journal of the Royal Asiatic Society)发表了牛津大学汉学家理雅格(James Legge)的《离骚及其作者》(The Li Sao Poem and its Author)。1947年,战地记者白英编撰的《小白驹》收录了《离骚》译本。白英是当时对中国战事报道颇有盛名的美国记者,他编撰的一系列游记和诗歌集反映了战时西方人眼中的中国形象。严格来说,这一译本并非白英翻译,因为白英对中国古代文学和文字所知甚少。对于译本的形成过程,他坦言是“请中国学者翻译那些他们从自己的经验和研究出发认为最适宜翻译的作品,他们的译文由我修改,修改后再呈递给他们,直到最后达成一致的意见”,“我的职责仅仅是一个编者和修订者,因为我的中文知识不足以裁决如何去翻译中文诗歌的那些微妙之处。”1959年,英语世界分别出版了两部《离骚》英译本。一部是英国汉学家霍克斯的《南方之歌》,另一部是美国学者约翰逊的《离骚——一首减轻痛苦的诗歌》。1996年,由美国汉学家宇文所安(Stephen Owen)翻译和编辑的宏篇巨著《中国文学选集》中选有《离骚》的译文。2008年,美国汉学家戴维·亨顿(David Hinton)在其所编《中国古典诗歌选集》(Classical Chinese Poetry: An Anthology)中辑录了《离骚》缩减版的译文。2012年,纽约州立大学教授夏克胡(Gopal Sukhu)出版了专著《离骚新解》(纽约州立大学中国哲学和文化系列)。2013年,俄勒冈大学博士生马思清在博士论文《翻译屈原的“来世”》中第七章翻译《离骚》全文,其译文占全论文篇幅的一半左右。

二是华裔学者。1929年,华裔学者林文庆(Lin Boon Keng)的离骚英译本《离骚,一首遭遇痛苦的悲歌》(The Li Sao, An Elegy on Encountering Sorrow)由上海商务印刷馆发行。译文旨在宣扬儒家文化思想和西方民主意识。1975年,旅美作家柳无忌、罗郁正等编译了《葵晔集:三千年中国诗选》(Sunflower Splendor: Three Thousand years of Chinese Poetry)。此书出版时恰逢中美建交、两国开启外交关系之际,迎合了美国国内凝视神秘东方古国的风潮,在美国出版界引起轰动。其中,《离骚》译文由华裔翻译家柳无忌翻译。2008年,犹他州立大学的中文教授吴伏生在哥伦比亚大学出版社出版的《怎样读中国诗歌》一书中专门论述了“骚体诗”,并附有《离骚》译文以及导读分析。吴伏生的译文主要参考1985年由纽约企鹅出版社发行的霍克斯《离骚》版本,同时以华兹生和宇文所安的《离骚》译本为辅。

三是国内学者。1953年5月北京外文出版社出版由杨宪益、戴乃迭夫妇合译的《离骚及屈原的其他诗作》(Li sao and other poems of Chu Yuan,1953)里,离骚译文在音韵和格律上严格模仿英雄双韵体。1994年,许渊冲在湖南出版社出版的《楚辞》英译本中收录了《离骚》的译文。他强调再现原诗的意美、音美、形美。1996年,译者孙大雨不仅借《屈原诗选英译》中的《离骚》翻译,抒发其遭受政治迫害的深切情感,还通过详尽的注释对原文的历史语境进行了深度探究。2006年,卓振英的《楚辞》汉、英对照本作为湖南人民出版社的《大中华文库》系列丛书之一出版,其中收录了《离骚》的译文。

从译者来看,纵观一百多年的《离骚》英译史,西方汉学家和华裔学者是中坚力量。大部分人都是学贯中西、治学严谨,有扎实的中西文史知识,在学界享有盛誉。其中,早期的汉学家多有传教士和外交官的职业和宗教背景。外交官出身的帕克,其《离骚》译本尽管在准确性上不能与后来译本相匹配,但是抓住了原诗歌的美学精髓,并伴有强烈的英国浪漫主义风格。其可读性和时效性,对《离骚》在西方世界的传播,奠定了不可磨灭的贡献。同时,译文中“香草美人”隐喻的整体性意译和对仗句式的运用,都是对中国诗歌传统的继承。难能可贵的是,译者借译文对中国疆土的完整和主权表达了深深的担忧。晚晴时期的《离骚》译者理雅格,尽管从宗教立场上是为了归化中国,但是其文化立场上并未有一种鄙视态度,相反是一种理解的态度。如果将这些早期译文都贴上“西方中心主义”的标签,未免“刻意偏重对抗性”。事实上,理雅格译文中对离骚隐喻体系的渊源和上古文明史的探究,以及对屈原形象的生动刻画都在积极解构和消融“西方中心主义论”。整篇译文形成了充满张力的叙事场,展现出传教士汉学家对中国传统文化的复杂情感和理解的态度。当代的《离骚》翻译,则有霍克斯、华兹生、宇文所安、柳无忌、吴伏生等翘楚。相较之下,中国国内学者的《离骚》译介则明显不足,张西平曾一针见血指出:“中国学者拥有在中国典籍上取得成功的先例,例如林语堂先生,许渊冲先生,但这毕竟不是主流。”

研究表明,国内对外翻译典籍出版活动从晚清开始,并且分两个阶段。1949年中华人民共和国建国之前,个人翻译是中国文学“走向世界”的主导模式。新中国成立之后,由国家对外宣传机构主持的对外翻译项目开始大规模,有系统的对外译介中国文学。前一阶段是零碎的,缺乏系统。而后一阶段官方投入巨大,“我国各大出版社开始以丛书的形式集团化出版中国文化典籍的翻译作品。目前国内大约有近三十家出版社涉足中国文化典籍的翻译出版。”但是由于“翻译时间紧迫,复合型翻译人才严重匮乏,注释少或者甚至直接借助白话文译本来进行翻译。”其翻译质量和传播效果无法与西方出版社发行的西方汉学家译作相互辉映。比如,西方汉学家霍克斯的《南方之歌》中的《离骚》第一版译本是译者历时10年呕心沥血之作,而且在几十年间的几次再版中又有改进和完善。相比之下,国内官方组织的一些大型翻译出版项目中的《楚辞》部分译文分配给对原诗歌内涵和思想性都不甚了解的国内译者,而且要求译者在相对很短的时间内完成,任务异常艰巨。

《离骚图》

二

“归化”抑或“异化”:典籍翻译中的译介策略

1813年,德国学者施莱尔马赫首次提出了“归化”和“异化”的概念,即以是否侧重译文的译入语文化语境和译出语文化语境为衡量翻译的标准。“译者要么让作者本人不受侵扰,让读者尽可能接近作者想法,要么读者不受打扰,让作者尽可能走进读者”。1995年美国学者韦努蒂(L.Venuti)在文化翻译理论的发展背景下,进一步系统界定了“归化”和“异化”的概念。“归化”是译者试图创作一种“本土化”和“可读性强”的文本,制造一种“流畅透明的假象”。“异化”则是“最大限度反映外国作者的个性和意图,或者国外译作的核心内涵”。显然,“归化”翻译有助于读者更好地理解译文,增强译文的可读性和欣赏性,但是很大程度上使译本“失真”;“异化”策略的目的在于考虑民族文化的差异性,以保存和反映异域民族特征和语言风格特色,为译文来说译文读者保留异国情调,但是很有可能对于国外读者是晦涩难懂的。

作为两种翻译策略,“归化”和“异化”是对立统一、相辅相成的,绝对的“归化”和绝对的“异化”都是不存在的。国内《离骚》译本“异化”倾向比较明显。前期的《离骚》译本“往往更为忠实于原文本,努力想保留中国文化独特的审美价值和诗学特征,而较少关注到西方读者的文化心理和阅读感受。”杨宪益夫妇的《离骚》讲究逐字逐句翻译,但是“这部《离骚》的诗体译文在精神上与原作的相似程度正如一只巧克力制成的复活节鸡蛋和一对煎蛋卷的相似程度一般大”。译本欠缺自然通畅表达的美感,所以与霍克斯译本相比,传播效果相差甚远。许渊冲的《离骚》译本虽然兼具三美原则,但是因音损意问题如附骨之疽,一再为评论家所诟病。后期《离骚》译作的思想深刻性和文字准确性表达欠佳,这可能与“目前国内对中国文化典籍的翻译总体上存在快、滥和无序的状况”有关。“国内译本都是今译、英译对照,鲜见注释和导读。汉学家的译本,则详加评注,辅以导言、索引,学术气象十足。”

相较之下,纵观整个西方英译《离骚》史,在翻译策略上是从侧重“归化”到“异化”与归化相融共生的一个过程。西方《离骚》英译的初始期,即19世纪的英译本,源语言本土化倾向明显,以目标语或译文读者为归宿,采取目标语读者所习惯的表达方式来传达原文的内容。“归化”翻译有助于读者更好地理解译文,增强译文的可读性和欣赏性。但是,此种译本的准确性不强,在整个《离骚》翻译历史中的影响也甚微。比较典型的是第一个英译本,其译者帕克所处的时代,正值19世纪下半叶,当时整个文学还处在浪漫主义思潮影响的余音缭绕中。充沛的感情表达、通俗易懂的语言和自由创新的形式,正是浪漫主义诗歌的特点。帕克译本中大量感叹句和反问句,展示了充沛的情感容量。译文采用当时受欢迎的诗体即隔行押韵,则是将离骚纳入目的语文化的一次尝试,客观上对《离骚》在异域推动发挥起到了积极作用。此外,诗歌中的措词完全融合英国的文化和宗教语境。原诗歌中“鸷鸟”译文是首字母大写的“鹰”,对于当时的英国读者,“鹰”的意象能引起强烈的阅读共鸣。因为当时浪漫主义诗歌《鹰》是英国民众耳熟能详的作品,其诗文给读者塑造一个高孤而尊贵的英雄形象。译文一部分“缺陷性翻译”完全融合英国的文化和宗教语境。“循绳墨而不颇”的译文“高贵的人服务于国家”,消抹了原文中“像木匠遵守着绳墨不偏斜”的比喻意象,直接套用当时维多利亚时代大英帝国对女王,对国家的效忠精神。

随着中外合译的加强和中国文化在西方持久的影响,西方《离骚》译本“归化”和“异化”愈发趋于平衡。知名出版社经常青睐“归化”与“异化”动态平衡的译本,突出的译本有20世纪后期华兹生译本和宇文所安译本。作为汉学研究重镇的哥伦比亚大学出版社赞助和出版了华兹生的《十三世纪哥伦比亚中国古诗集》。华兹生在译文序言中对《离骚》南方地域性文化特点、隐喻性的儒家政治意味和赋诗独特的“兮”字句文体,进行了“中国化”的阐释。同时,译者从西方人的文化视角,对译文萨满宗教内核和诗歌的戏剧体裁归属问题进行解读。而且,伯顿的《离骚》译文诗歌现代性强,有行云流水的美感。伯顿曾说:“我发现诗歌翻译最好的方法就是尽量多阅读当代美国的优秀诗歌,因为当代美国英语正是我在诗歌翻译中想用的特别语言。我从来没有试图翻译成前现代英语诗歌的风格或形式。”有别于霍克斯译本对格律的考虑,华兹生版本散文化语言特质突出,通俗易懂的句式风格增加了译本的受众群体,是适合美国高校东亚系师生或相关研究者的通识译本。

20世纪末期,经济文化的全球化趋势已经初见倪端。宇文所安提出“世界诗歌”的构想,即在不同语境和文化背景前提下的诗歌,体现出差异性、开放性和有效性。“宇文所安的《离骚》译文是‘民族性’和‘世界性’的动态平衡,消除了西方中心和东方中心的二元对立,在差异中构建交流和交融的途径,从而有效实现中国文学传统在异域的传播。”异质性极强的骚体形式在宇文所安的《离骚》译文中对应古英语半诗体,骚体诗歌“兮”字在译文中空格和标点处理方面结合东方的哀怨美与西方的悲剧崇高精神,突破古代诗歌形式的不可译。处理源诗歌内容对于西方读者“陌生化”的局面中,译者强调原文中的宗教渊源和道家文化阐释,并且兼顾译文的可读性。

从译本传播效果来看,中国化叙事因子浓厚的译本生命力最强。霍克斯、柳无忌和吴伏生译本是所有译本中发行量的佼佼者。究其原因,是这些译本中深厚的中国文化基因带给译本持久的影响力。1959年出版的霍克斯译本,其影响力远远高于同年出版的约翰逊译本。霍克斯译本忠实于原诗歌,典故考据精准,兼具中国文化问题的学术性探究。《南方之歌》是西方第一次学术价值极高的完整英译《楚辞》。其影响深远,后来译者无不以之为标杆性参考译本。该译本以王逸《楚辞章句》为底本,有41处尾注,并且以4页篇幅的附注对文中出现的5处名词在文化渊源上给予解释说明。该译文较之以前的译本无疑具有飞跃性的进展。句式复杂并兼具中式对仗、点缀头韵与尾韵的结合。与白英对屈原《离骚》中的文学价值点到为止不同,霍克斯以欧洲汉学传统的人类学和文明史视角,加以清代乾嘉学派的考据方法,分析论证了《离骚》中天际遨游、“求女”“两性视角”等涉及文化内核的文学文化问题。

在接下来的50多年里,霍克斯对译本几经修改并由企鹅出版社重版数次。一个译者严谨的学术态度和典籍本身丰富的文化内涵可见一斑。较之旧译本,一方面,新译文已经是具有整体性的文学作品,诗歌中增加了一些预设性悬念,前后诗句内涵相互交织,构成一个有机整体。新版的诗句单引号明显增多,构建了一个叙事者与作者路径分离的“多声部、复调性质”叙事场;另一方面,虽然旧版注释大部分采用脚注,附录有对“美人、灵修、女媭、兰椒”详细的解释。但限于脚注的页面空间和译者的研究深度,无法就《离骚》背负的厚重文化典故展开论述。然而新版译文更加具体而详实,极大丰富了读者对先秦文化的认知。诗歌中历史典故比比皆是,霍克斯运用西方耳熟能详的故事如莎士比亚历史剧、俄狄浦斯悲剧,将桀纣等一些的历史传奇进行类比性导读。同时,译者以扎实的文史知识,为《离骚》的学术研究提供更多维度和拓展。新版注释具体详实,追根索源力求精准,如对“帝高阳”在政治性、宗教性、神性上的深度挖掘。

1975年,由华裔美籍学者柳无忌翻译的《离骚》在可读性的基础上追求对原诗歌的忠实再现。该书于1975年、1983年、1990年、1998年分别由纽约双日出版社(Doubleday)与印第安那大学出版社(Indiana University Press)出版。2008年,吴伏生出版了《离骚》译本。作为一名在美华裔学者,吴伏生一方面有中西文化消融吸收的学养历程,同时始终以弘扬中国传统文化为己任,坚持中国诗歌世界化的使命与担当。该译文以三位西方汉学家译本为基础,在诗歌形式凝练和对仗上“中国化”,同时对《离骚》诗歌进行分段导读式分析,用西方新批评的文本细读手法揭示《离骚》诗歌的中国文化本土性和文学价值独特性。

上述中国文化因子浓郁的译本之所以在西方的发行出版传播效果高于异质性强的“译本”,体现了西方读者和研究者对中国原汁原味文化日益强烈的需求,也是中国文化自信强有力的佐证。

《离骚图》

三

“超然”抑或“嵌入”:译者的自身经历与时代背景

翻译研究不仅仅局限于两种不同语言之间的等量代换,而应该将研究目光投向译者背景、译入国历史和传统等更大范围的问题。比利时学者勒弗菲尔(Lefevere)进一步指出翻译研究一个重要概念“改写”,“在不同的历史条件下,改写主要受到两方面的限制:意识形态和诗学形态。”译者对原文有一定程度的调整,嵌入自身的文化体验,情绪以及力图使译文适合译入国的政治意识形态和时代需求。作为中国古代抒情诗传统的源头之一,《离骚》是历代知识分子个人情绪和民族情怀的容器,其译文改写更容易游走于广袤、动态的意义场域。在一百多年的西方英译《离骚》历史中,译文字里行间中隐藏着时代需求和译者的心灵声音。

19世纪第一个英译本中,帕克对《离骚》的两性视角避而不谈,取而代之的是爱国情怀和浓厚的荣誉感。原文中将诗人担忧君王的诗句“岂余身之殚殃兮,恐皇舆之败绩!”,译为“我不是害怕我自身的灾难,我的恐惧是领土的安危”。原文中表达诗人对朝三暮四的君王怨恨的诗句“余既不难夫离别兮,伤灵修之数化”,被译为“没有什么能让我如此难过,我唯一害怕的是王国的疆土。”原文中神秘色彩的爱情隐喻完全消解,转而添加了铿锵有力的英雄主义情怀。笔者有理由推测这是一位在中国渡过整个中青年时代的外交官,站在公义的人道主义立场上支持和同情中国人民,表达了对清末中国疆土和主权的担忧。据史料记载,他对义和团运动有较为客观的评价:“外国政府起初以欺骗的手段,获得了土地租赁权和商业贸易权。而后,他们横行霸道,做尽了有辱中国人的事情,这是中国人民为寻求自由和独立的孤注一掷行为”。他还提议“外国军队应该从胶州、大连湾、威海卫、广州湾等中国的土地上撤出,给古老中华帝国以尊严,要对中国的发展给以合情合理的帮助。”

1947年,白英在编辑《小白驹》时,正值中西方面临着共同的人类灾难和现代性危机,民族的界限便不再鲜明,跨文化的沟通反而异常活跃,对他者的集体想象实际上变为对自我的认同。因此,译文深深烙印着当时白英对战时中国知识分子心灵深处的共鸣。在其序言中,屈原的悲愤被刻画为对暴力、对专制的反抗。与其说是对屈原的解读,不如说是以当时“西南联大”为代表的进步青年,在抗日战争和内战中的一种呼声和政治诉求。译文中多次出现“纯粹”的意象,呼应和强化着译者内心深处“纯粹”的屈原,寄托对黑暗社会的抨击。此外,译文中将“民生”译为“人民的生活”,将“民心”译为“人民的内心”,流露出悲天悯人的情怀,实际上就是当时以闻一多为代表的左倾知识分子的政治立场和倾向,也在一定程度上表达了当时的中国知识分子对“新世界”来临的热烈期盼。

1959年,美国学者约翰逊出版的《离骚》译本,与霍克斯译本同年发行,却有不同的视角和影响力。经历两次世界大战的炮火,西方人的内心世界充斥着焦虑、怀疑和不安。“西方世界在20世纪中期经历基本生命价值观的转变。因此,我们的文化把关注点从外在的物质主义转向到个人内心兴趣、精神意识和心灵状态。”与东方文化契合的荣格心理分析在当时西方学术界极盛一时。约翰逊译本用荣格的“个性化”心理分析来勾连整个译本的叙事结构,从爱情、政治抱负和人生终极追求三条叙事发展来整合译文。“《离骚》整篇诗歌是个性化斗争的过程,是一种把各种心理活动调节整合成一种整体的过程。”如译者强调“美人”有三种寓意,是情欲,是满载诗人政治理性的“怀王”,更是完全的“自我”。“弃秽”不仅是诗人在朝廷中不能匹敌的邪恶势力,更是诗人缺乏欣赏理解的一种心理困境,是阻碍诗人“个性化”完整的一种阻力。如“忽奔走以先后兮”一句,在原文中展示的是诗人为政治理性不辞奔波的贤臣,译文阐释为诗人自我调节、自我斗争彷徨的轨迹,是“个性化”的一个过程。译者用现代心理学解析诗歌的同时,融合离骚诗歌思想性的思考。“离骚不仅仅是后周时期政治纷争的评论性诗歌,更是前4世纪后期和3世纪早期心灵多面性的反映。”译者认为,在《离骚》诗歌蕴含着儒道两家的思想交织。“诗人的政治观点是儒家的,但是他又是一个彻底的道家,在天际遨游情节中体现他的宇宙观。”总之,整个翻译本质上用荣格的心理分析叙述一位东方诗人的心理个性化过程,在其阐释过程中,糅合中国传统文化中对立统一的阴阳学说以及儒道思想。

1975年节译版《离骚》的译者柳无忌是中国近代著名文学家柳亚子的哲嗣,其国学根基深厚,译文带有浓郁的中国传统文化因子。比如“正则”“灵均”的翻译,不同于白英译本中契约的法律和基督服侍意识的表达,传达出儒家的“仁义和平衡”。柳版译文删除了原诗歌中的自沉情节,这种删减寄托着译者一种哀思和儒家的思想取向。柳无忌在美期间所著的《儒学简历》中,对儒学的包容性和适应性做了高屋建瓴的总结。儒家的此种特质,也是柳无忌在美国动荡岁月中生存和发展的道德倚靠。同时,他对“君子”的行为准则的肯定和追求,无不渗透出传统文人的风骨和特质。“儒学最重要的优点是它的因应能力,这种卓越的品质使它能抵抗住所有的压力和面对所有的困境。”译者深怀爱国情结,对中华文化传播有一种荣誉感和使命感。“我们有光荣的千年历史在我们前面,很丰富的珍藏,却还没有被发掘过,应该利用这良好的机会,试写着长篇的史诗,歌颂着中华民族过去的光荣与文化。”我们完全有理由推想,《离骚》中“依彭咸之遗则”的情节与译者的儒家底色不相吻合,译者故而有意删去。同时,柳无忌的挚友朱湘的命运与屈原极其相似。他们都有惊人的文学才华,与俗世格格不入,最终希望破灭,投江自尽。这是柳无忌一生影响最大的事件之一。“他不惜追踪两千年前的大诗人,以一死结束了人生的悲剧……我确信着,他不至于白白的活着,白白的死去。他的身体虽被水所毁灭,他的名字并不是写在水上的。”挚友的自杀是译者不愿意接受和面对的事实,柳版译文以过去时态统领全文,过去时态是记录过去的某个具体时间段,是译者潜意识中的一段事,一个人和一腔情怀。柳先生把朱湘一生都定格在过去,他不曾死去。

《离骚图》

四

结语

“历史上任何一个大国的崛起,首先是对自己文化的自信、自觉,历史上从来没有那种将自己的文化建立在对异国文化的迷恋上的大国。”典籍中内在的中华优秀传统文化,不仅对中国发展产生了深刻影响,而且对人类文明进步做出了重大贡献。《离骚》百余年的英译历史并非一个独立个案,它折射出中国典籍文化走出去的基本历史轨迹和特点。不论是西方汉学家也好,抑或旅外华裔学者、国内学者,其重要条件就是对典籍本身有深入研究和了解,并且学贯中西,文学素养一流。翻译策略上,“归化”或“异化”在不同历史时期,或不同译者有所偏重。最能经受时间考验的还是能传达典籍本身浓郁的中国特色,展示文化的厚重性,兼顾其可读性的译本。典籍翻译不仅是经典的传承和传播,也是经典的“改写”,不同译者在不同历史时期,因自身的诗学观和时代意识形态不同,使得典籍译本呈现出不同的意义阐释,这既是中国典籍作为经典文学作品的丰富内涵和容量使然,也是文化交流碰撞相融的必然。

纵观整个《离骚》翻译对外传播过程,英译《离骚》的国外主要发行渠道是学术性出版社。西方英译《离骚》早期的发行刊物《中国评论》颇具学术自觉性和权威性,有强烈的“精英学术”烙印。后期的哥伦比亚出版社、企鹅出版社、诺顿出版社都是西方学界和文化界举足轻重的发行渠道。而且,这三大出版社的文学选集本身就是美国和西方各主流大学的东亚系中国文学教材和研究性资料,对《离骚》的推广和传播一直发挥积极作用。历史经验表明,相关国外主流出版社的传播影响力和传播效果要高于国内相关出版社。那么,与国外一流出版社合作将是不错的选择,这并不是丧失主动权,而是全球化时代的一种共赢。我们可以积极寻求与在西方声誉强,且有中国典籍作品出版经验的出版社合作。同时介入灵活多样的市场机制,组织国内典籍研究专家与西方汉学家合作共译,打造一批能凸显中国传统文化厚重思想,又能迎合境外读者的阅读心理的典籍翻译精品。

有学者指出,“传播不只是通过书本而传输‘精英化’思想,要让中国文化典籍走出少数社会精英的圈子”[40]。在当今“互联网+”的传媒时代,新媒体的参与将会为中国典籍文化的境外传播注入新鲜血液。当代美国学者马思清利用互联网传播的便利,建立“《离骚》翻译网站”,将中国历代《离骚》注释用英文在网站发布传播,并且将英文翻译以论坛讨论的形式鼓励网民参与。这只是一个开始,国内的一些文化交流网站在中西文化高层次交流上做出了卓有成效的探索。如凤凰国学网近几年关注典籍中西交流与传播,组织国内学者如乐黛云等探讨典籍的时代性和世界性等。可以展望,中西学者和文化门户网站能在“互联网+”平台上共同谱写更广阔的传播交流前景。

作者简介:冯俊(1981- ) 女,湖南益阳人,比较文学在读博士,湖南大学讲师。2012年-2013年获美国富布赖特奖学金,主持教育部青年课题“西方英译《离骚》研究“(2017),中央高校基本科研业务专项基金课题“英美文学选修课与思辨能力提高”(2011),参与国家社科基金课题“大学体验英语任务型教学实证研究”(2007)。发表《<离骚>英译史视阈下的宇文所安译文初探>等多篇论文。现致力于西方英译《离骚》研究和《离骚》问题研究在西方,中国文化对外传播,典籍英译。

来源:微信公众号“国际汉学研究与数据库建设”,本文原载《南京社会科学》2017年第7期,原标题《典籍翻译与中华文化“走出去”——以《离骚》英译为例》,凤凰国学经作者授权发布,略有删节。

转载:凤凰网综合

作者:冯俊

主编:潘冬晖 美编:阿雯 校对:小辉 外联:阿美

欢迎原创投稿及推荐优秀文稿

主编微信号及QQ邮箱:719127199