2018年3月16日,中央美术学院在百年校庆前夕举办首任院长徐悲鸿的大展:“悲鸿生命:徐悲鸿艺术大展”。作为20世纪中国美术史上开创一代新风的先驱者和奠基人,杰出的画家、美术教育家,徐悲鸿一生致力于“复兴中国艺术”,力倡写实主义艺术主张,改良中国画,将素描、油画这些外来画种引进、传播到中国,开创现代意义的大型历史画创作先河,在国际舞台传播中国艺术,始终矗立在20世纪中国美术由传统走向现代的历史转折节点上。展览中一件徐悲鸿藏画《八十七神仙卷》展期只有三天,中央美院排队的观展人潮几日未歇。“悲鸿生命”为今天留下了哪些宝贵的艺术基因?我们邀请了八位业内资深人士,来谈谈他们眼中的徐悲鸿。

中央美术学院美术馆“悲鸿生命”展览现场(图片:中央美术学院美术馆)

关于学院

范迪安

中央美术学院院长

20世纪艺术先行者

徐悲鸿是用自己的艺术为社会做文化启蒙的有理想的艺术家。他身上鲜明地反映出中国现代新文化运动的思想观念和实践作风。在出国留学前,徐悲鸿就有丰富的对中国书画研究的学养,学习了西方艺术归来后,他双管齐下,中西融合——这也是徐悲鸿重要的艺术特色。他一方面从事油画的创作,用写实的方式体现他的现实主义思想观念;一方面从事中国画的创作,注入了现实关切、家国情怀。既具有对中国传统文化的弘扬,也将自己的创作与20世纪前半叶中国社会的现实结合在一起。

作为中国大型主题油画创作的奠基人,徐悲鸿的艺术不仅是个人爱好和对自我的表达,也是改造社会、扬善抑恶、唤醒民众、关切民生的载体。“悲鸿生命”的展览中,很多中国画都有款字题跋,这正记载了徐悲鸿当时创作的动机和心情。在他身上,很好地体现出20世纪艺术先行者的精神追求。

在徐悲鸿纪念馆和其他文化单位的支持下,“悲鸿生命”能够全面地展出徐悲鸿不同类型的作品,作为一个研究性的展览,能够给大家提供更多维度的观察感受方式。

徐悲鸿《自画像(小幅)》23×17cm 布面油画 1924 徐悲鸿纪念馆藏

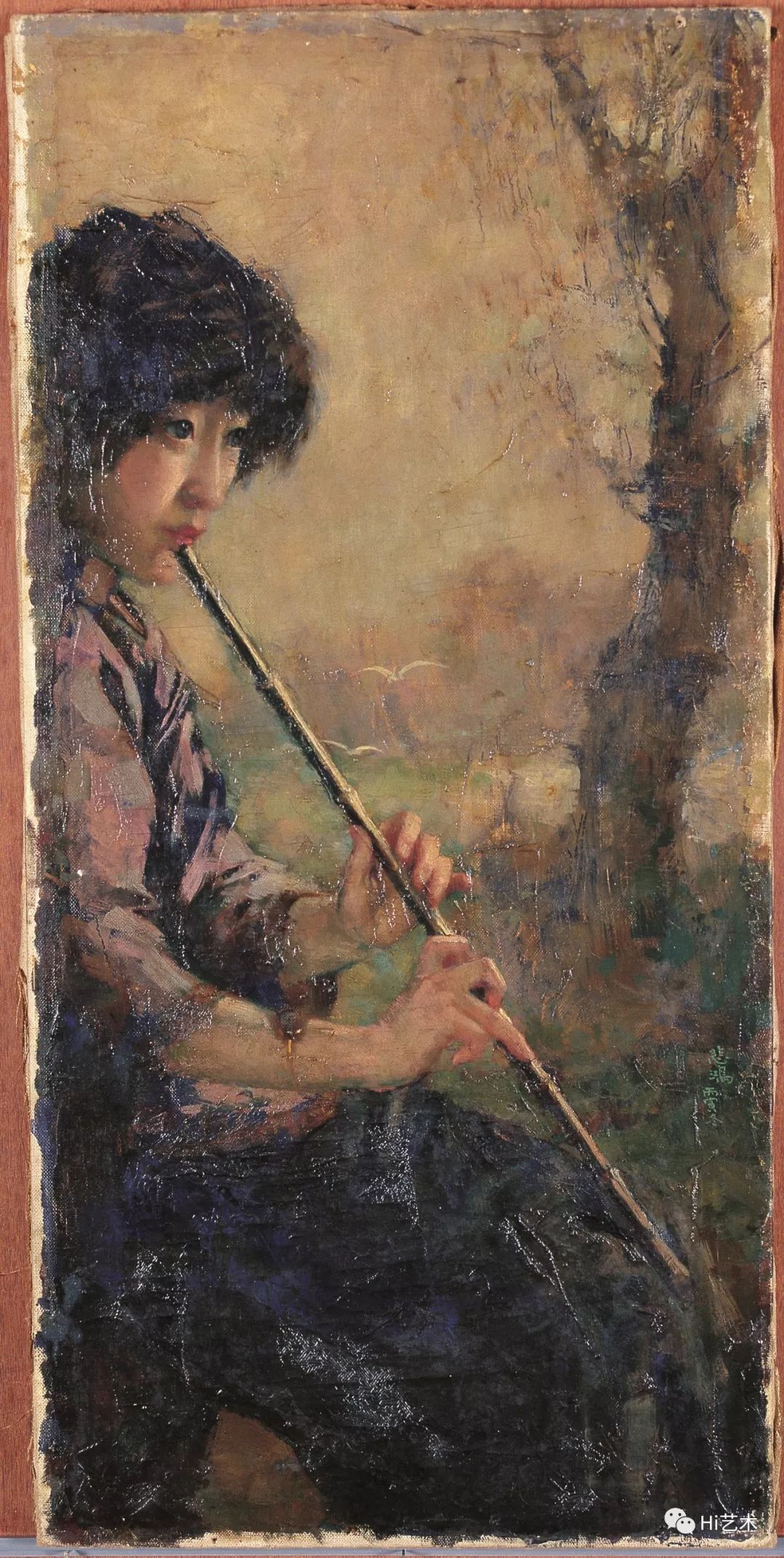

徐悲鸿《箫声》 80×39cm 油彩布本 1926 徐悲鸿纪念馆藏

张子康

中央美术学院美术馆馆长

反思、研究,抽离出符合时代要求的创作思路

徐悲鸿是20世纪中国美术史上开创一代新风的先驱者和奠基人,是杰出的画家、美术教育家,也是中央美术学院首任院长。他一生致力于“复兴中国艺术”,力倡写实主义艺术主张,改良中国画,将素描、油画这些外来画种引进、传播到中国,开创现代意义的大型历史画创作先河,在国际舞台传播中国艺术。

徐悲鸿的艺术创作,一直在平衡中、西这两种绘画语言方面做尝试和探索。不仅如此,在艺术教育领域,徐悲鸿也推出成体系的教育模式,培养了一大批影响中国美术发展的杰出人才。在20世纪中国美术史上,徐悲鸿的艺术实践作为“中体西用”、“西体中用”最杰出的代表,为西潮冲击之下的中国画的发展,提供了很多值得借鉴的经验和总结的教训。对于当下的时代,徐悲鸿的艺术探索,艺术教育实践,艺术收藏和艺术理论研究,都是一个无法回避的重要参照,滋养当下。徐悲鸿在艺术实践中,是一个执行力很强的大家,我们的艺术家,艺术教育者,需要反思和研究,从中抽离出符合时代要求的创作思路。

徐悲鸿《田横五百士》197×349cm 油彩布本 1928-1930 徐悲鸿纪念馆藏

徐悲鸿《傒我后》230×318cm 油彩布本 1930-1933 徐悲鸿纪念馆藏

徐悲鸿始终矗立在20世纪中国美术由传统走向现代的历史转折节点上,看待徐悲鸿也应该有多重的维度,映照到我们的艺术实践中,也应该学会多角度的诠释和演绎。具象到我们的展览,也是从多角度,多方位对徐悲鸿的创作生涯进行梳理,对徐悲鸿中国画改良和教育体系进行梳理,通过展览的形式呈现给观众。也希望观众能够有多样的、丰富的艺术实践。

王春辰

中央美术学院美术馆副馆长

以今天的需要去要求100年前的人是一种对历史的误读

作为中央美术学院1949年以后首任校长,徐悲鸿的影响不仅是在1949年以后,还在于他从法国留学回来致力于写实主义创作的影响,他特别强调西方写实绘画对改良中国绘画的作用和意义。今天也有人苛求他们为什么不把当时西方的现代主义引入中国,其实是一种对历史的误读,我们以今天的需要去要求100年前的人是不客观的,也是违背历史的。

1949年以后,写实主义成为全国范围内美术创作的主流,因为当时政府需要塑造鸦片战争以来的带有国家意志的国家叙事。在这样的时代背景下,徐悲鸿所倡导的古典和写实绘画成为中国社会集体需要和历史性选择。而徐悲鸿当时正是中央美术学院的院长,使得中央美院成为写实绘画的重镇。

徐悲鸿藏画《八十七神仙卷》(佚名) 画心尺寸30×290cm 装裱尺寸34×1443cm 绢本白描 徐悲鸿纪念馆藏

但是到1980年代改革开放,写实主义的理论体系遭遇到了挑战,随着社会的开放,个体性的审美得到了凸显,不再强调国家和宏大叙事的艺术面貌,所以徐悲鸿的体系不再是唯一的选择。当然它作为一种完整的教学体系在中央美院仍在进行,这也无可厚非,就像欧洲的一些学院,还在传承着传统的绘画语言和方式,只是美术史的书写不再以写实为主要的描述对象。如果说徐悲鸿对我们今天的启发,其实是当年那一批人所怀有的热情和纯洁的理想,我们也要抱着这样热情的态度去学习全世界的文化、艺术,不能固步自封、坐井观天。

当然,提到“二徐之争”,在今天也有其现实意义。徐悲鸿作为艺术家,好恶分明也很可爱,觉得对于马蒂斯、塞尚不喜欢就是不喜欢;徐志摩可能是以一个评论家或者诗人或者对马蒂斯和塞尚更深入了解的立场,不在同一个语境下产生了分歧。即便放在今天,也有很多人对当代艺术感到困惑、不解甚至愤怒,我觉得这是艺术的常态。如果说一种艺术所有人都喜欢,恰恰是表明不具有一种超前性。所以回过头来看“二徐之争”,其实是一个非常积极的、针锋相对的艺术探讨。

关于学术

吴洪亮

北京画院美术馆馆长

百年校庆之际,重新审视徐悲鸿的艺术主张

徐悲鸿先生作为中央美术学院的老院长,其影响力能持续至今不是偶然的。作为一名艺术家,他在艺术本体上的探索和贡献不可忽视,更重要的是在20世纪中国艺术方向的引领上,他有自己明确的主张和态度,并且有能力去完成自己的理念和想法,这是非常难得的。

徐悲鸿先生是一位对国家有责任心、有担当的艺术家,他笔下的奔马、狮子,其隐喻以及对民族责任心,在如今中国经济进入了一个新的高点、当我们在重拾中国艺术精神、当我们已经可以把“自我”放在更重要的位置的时候,这种具有中国群体意识和责任的大胸怀、大我心态的作品反倒尤为重要。因此当中央美术学院校庆之时,当重新审视徐悲鸿先生的艺术创作、艺术主张,也是有特别意义的。

徐悲鸿《群奔》95×181cm 水墨设色纸本横幅 1942 徐悲鸿纪念馆藏

徐悲鸿《会师东京》113×217cm 水墨设色纸本横轴 1943 徐悲鸿纪念馆藏

作为北京画院的一员,我们一直致力于对齐白石先生的研究,而这其中徐悲鸿先生是对齐白石艺术不可忽视的推进者。两位艺术家的交往也在提示我们艺术家与艺术家可以和而不同,如何用真心交往,如何让艺术成为大家共有的主张。

反观今天

斛斯秋(笔名,央美校友)《两次谩骂——从“二徐之争”到“徐悲鸿毁了中国的现代主义艺术”》(有删减)

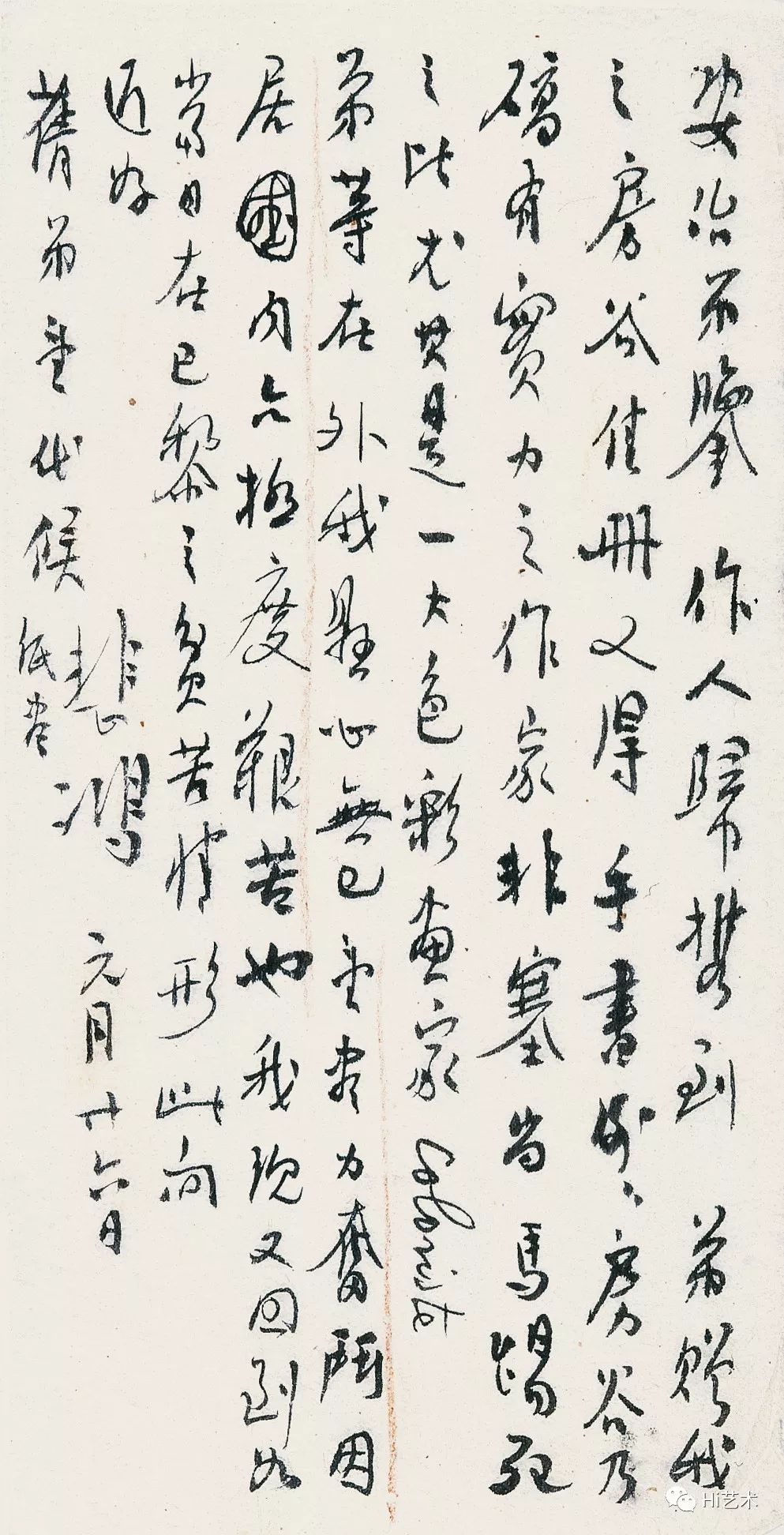

和最早在欧洲被辱称为“野兽派”一样,马蒂斯初到中国也被冠以“马踢死”的名讳,并因之掀起中国第一次关于现代主义艺术发展的激烈论争。论争发生在1929年4月国民政府在上海举办“首届全国美术展览会”期间。那届展览自是盛况空前,但出乎意料的是,中国历史上破天荒的全国美展影响最大的不是哪幅具体作品,而是展览会总务常务委员的徐志摩和徐悲鸿在《美展汇刊》上的几篇文章《“惑”》、《我也“惑”——与徐悲鸿先生书》、《惑之不解》等。由此,一个好友之间的公开辩论拉开了帷幕,并上升到现代艺术的论争,这就是美术史上著名的“二徐之争”。卷入论争的还有名画家李毅士、杨清磐,他们分别发表了题为《我不惑》、《惑后小言》等文章。二徐之争影响之大,不仅止于绘画,甚至具有重要的文化意义。公开论争的时候徐悲鸿尚属客气,在给追随自己多年的学生张安治的私函中则毫无掩饰地直叱马蒂斯为“马踢死”(见徐悲鸿致张安治手札),二十年如一日,念念不忘。

徐悲鸿《“马踢死”手札》纸本 22×11.5cm,1948年,张安治旧藏

刊《张安治艺术文献集》,张晨主编,香港:中国收藏出版社,2005年5月版第104页

时间过去近一个世纪,再看那段历史,显然徐悲鸿将“无耻之作”、“卑鄙昏聩”、“黑暗堕落”之词愤然喷向马蒂斯、塞尚确实言辞太过激烈,有失偏颇,美术史也已证明了这些艺术家的伟大。但毫无疑问,徐悲鸿的怒口相向也并非无理取闹,无事生非,而是基于当时艺术生态的有感而发。我们应该注意到,中国产生“马踢死”的时候,距离欧洲“野兽派”诞生的1905年也不过二十余年,彼时马蒂斯及野兽派在欧洲尚属新事物,没有今天的无上地位,正在争议中,遑论传到尚处于农业文明体系中的遥远中国。不能以事后论当初,很多时候恰恰是因为当初的辩论,才有了我们之后对真理的认知。

另有论者说“徐悲鸿毁了中国的现代艺术”,究其出发点,主要是徐悲鸿是重要的美术教育家,担任过很多重要艺术机构的掌门人,而这位掌门人是反对现代艺术的。显然,这夸大了徐悲鸿的作用。首先,如前所述,徐悲鸿对现代艺术是有肯定的,对梵·高等艺术家的推重是例证。这里面还有一个概念,现代主义艺术并不等于现代艺术,前者更为确切。第二,作为美术教育家,固然徐悲鸿先后执掌中央大学艺术系、北平国立艺专、中央美术学院等中国最重要的美术教育机构,但时代大潮从来不以个人意志为转移,中央大学艺术系并不能一统天下艺术。

徐悲鸿《愚公移山》144×421cm 水墨设色纸本横幅 1940 徐悲鸿纪念馆藏

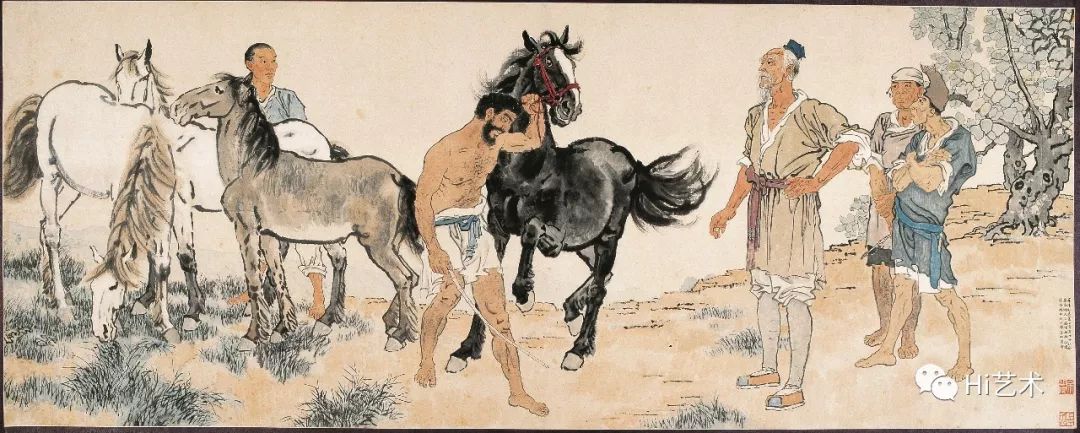

徐悲鸿《九方皋》139×351cm 水墨设色纸本横幅 1931 徐悲鸿纪念馆藏

徐悲鸿《船夫》141×364cm 水墨设色纸本横幅 1936 徐悲鸿纪念馆藏

然而,徐悲鸿所抛出的命题、发起的辩论却始终不废,对现代主义的理解与误解及其在中国的现实境遇,起起伏伏,潮涨潮落后,至今仍然有着真切的现实意义。可以说,今天中国美术馆举办徐悲鸿大展、中央美院藉百年校庆之际主办徐悲鸿及其收藏大展,北京画院举办徐悲鸿收藏的齐白石作品专题展,他们共同引发的对徐悲鸿的再关注、再讨论与深度研究,早已超乎于对他个人艺术及他曾所执掌院校的百年庆典与回顾,也超越了现实主义艺术之辩,而是有着鲜活的现实意义——我们今天的艺术家如何面对这个迅速更新的时代?艺术家如何能够在海量信息的包裹和无处不在的社交媒体中保持清醒与独立判断?我们的时代是否真的就比徐悲鸿所在的那个战火轰鸣的时代更为复杂困顿?如何超越颂歌,在表达个人感受的同时,制造出超越时代与地域限制的共鸣与思考?又有多少人还有感受意识的存留并付之于实践?

常天鹄

(保利拍卖主管,八十年代曾在徐悲鸿画室临过二十多幅油画原作)

回首徐悲鸿,如今的我们丢掉了什么?

比评论徐悲鸿的得与失更重要的,是我们如何不夹杂私念地看待历史,如何看待今天隐藏在各种学术利益和经济利益背后的非徐悲鸿因素导致的区域争端。徐悲鸿并不是一个名字这么简单,所以陷入其个人成就的琐碎评价很容易忽略其时代意义和对中国的特殊影响。在20世纪初中国还搞不清什么是油画时,徐悲鸿至少看到了西方艺术体系是可以通过学习掌握的,是可以拿到中国来的营养。仅此一点,徐悲鸿的意义无人能出其右。凡事都有个基础,针对中国千年传统绘画完全不同的另一种观察认知世界并表达主体意识的西方艺术体系,从学科体系建立的角度看,徐悲鸿功不可没。当然徐悲鸿也旗帜鲜明地反现代主义,他的反对很真诚,甚至称马蒂斯为“马踢死”。他的守不是保守,他的攻也决非佯攻。徐悲鸿深谙中国的底线,引进容易同化难,直到今天我们反观历史,包括这些年与艺术平行的艺术市场,我们忽然发现自己一步步的国际化就是一步步的被边缘化。在热情已被国际耗尽的狼狈不堪中,回首看看徐悲鸿三十多岁时在南京画室的旧照中那双坚毅的眼神,我们丢掉了什么?

1930年代,徐悲鸿在南京画室

徐悲鸿《女人体》50×32cm 炭笔白粉笔纸本 1924 徐悲鸿纪念馆藏

李抗

(《盛气青年——当代青年艺术家作品集》、《知新.温故》主编 李抗)

近半个世纪以来的美术教学标杆

徐悲鸿是20世纪现代美术教育在国内影响力最大的师者,1947年后接手北平艺专广络天下英才,除将自己的的得意门生招致麾下,又聘请齐白石、叶浅予、李桦、李可染等名家,强大的教学阵容影响至今。其艺术创作风格在1949年后与政治生态诉求高度吻合,促其成为近半个世纪以来的美术教学标杆。近年来多有对“徐蒋体系”的争论,我想这也只是在其高位成就基础上的一个探讨而已。

徐悲鸿《巴人汲水》294×63cm 水墨设色纸本长轴 1937徐悲鸿纪念馆藏

关于艺术

尹朝阳

艺术家

一种从古典主义而来的宏伟风格

今年春节中国美术馆徐悲鸿大展。圆厅三大件,我以为这是最好的主旋律绘画。不止民国,放今天依然秒杀全国美展那些金银大赏。徐悲鸿的造型能力今天看依旧强悍,他的素描可以精湛形容,造型精准,轻松大方,派头十足。比较起来,他同时期的许多同行则显得太过文艺腔和学生气。

徐悲鸿的书法和他的画一样,潇洒明朗,不扭捏做态。他给中央美院带来的其实是一种从古典主义而来的庄严和严谨混合而成的宏伟风格。

徐悲鸿《人像》 132×107cm 布面油画 1936 徐悲鸿纪念馆藏

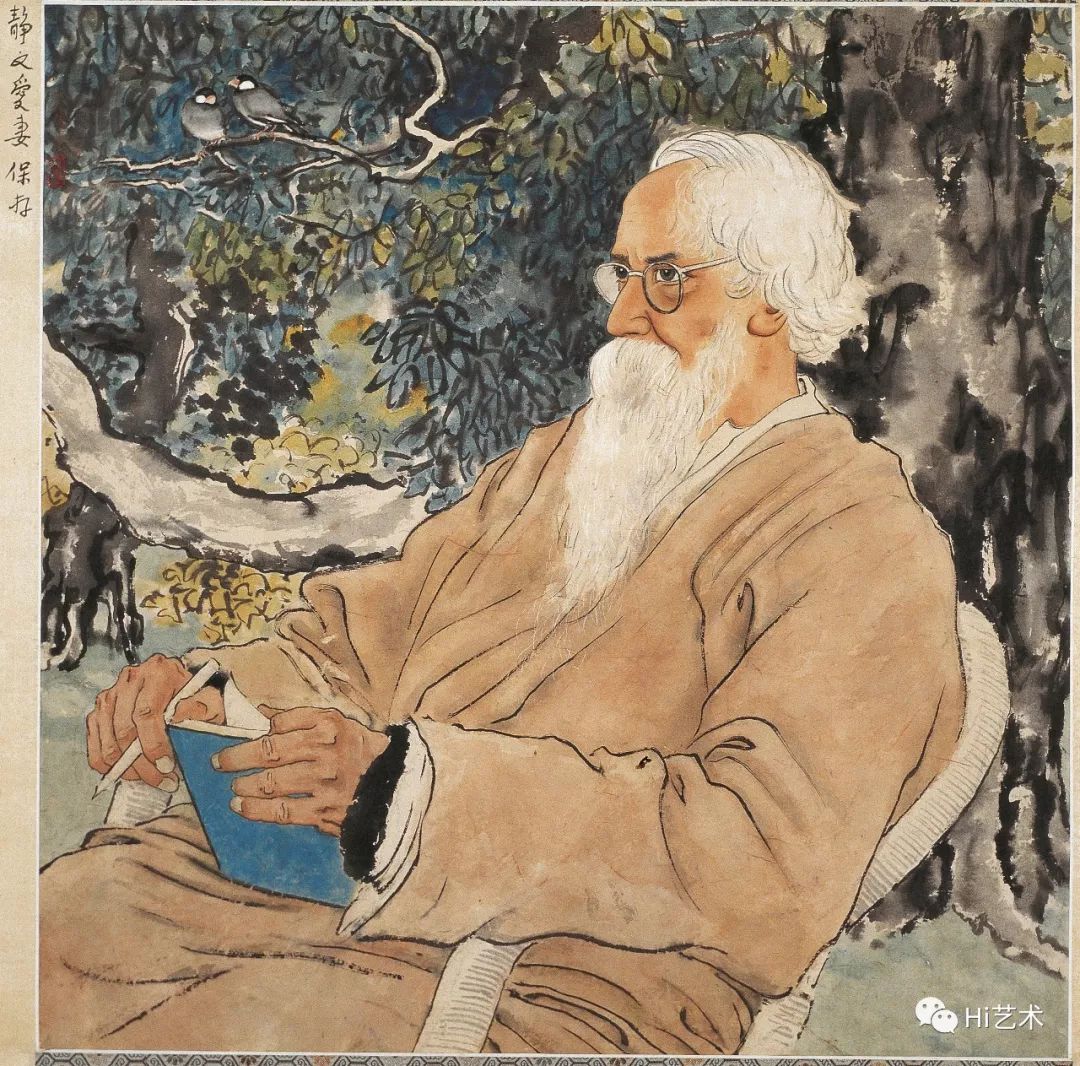

徐悲鸿《泰戈尔像》51×50cm 水墨设色纸本立轴 1940 徐悲鸿纪念馆藏

徐悲鸿《世界和平大会》352×71cm 水墨设色纸本长轴 1949 徐悲鸿纪念馆藏

图片提供:中央美术学院美术馆