黄流镇上黄流村

黄流村里有“头陈”

——潔心说黄流

作者|潔心编辑| 小琴台

黄流镇上黄流村,镇以村名,村以镇显。八百年立村渊远流长,五百载成墟积厚流光。按照黄流人“头陈二邢、三孙四李、五黎留张、七林八方”的姓氏排序,似乎无论如何但也算是机缘巧合的,这一次潔心的黄流寻踪首先便来到古黄流七坊“中南坊”所在的黄东村。

走入黄东,村容整洁秩序井然。环村路路中是豪华大气的陈氏大宗文博馆,馆前路的另一边是生机盎然的田洋。或许是因为曾经水溢泛漫,也或是过于逼仄难展,按照海南在线乐东版版主夜泊的话说:“头陈”家的陈氏宗祠在清康雍年间建成十年后因“湫溢”的原因迁来此处,此后陈氏族人依宗祠为头,在祠堂后兴业居家扇形分布,从地理形胜上做到了古人所说的坐北朝南,光前裕后。但于我而言,这宗祠的仪门或前堂竟明显高于享堂,在驭势纳气、进退有余间似乎过于强硬了。

陈氏宗祠的主体建筑是古色古香的八角亭和三明间的享堂,这也是整个村中外在形象和内在情感维系的中心。八角亭抬梁木构架重檐歇山顶,梁柱桁檩间多嵌有象征吉祥寓意的花鸟雕屏和绘画。八角亭又名议事亭,是族中长老商议家族事务和召集族人宣扬教谕的地方。自然地,那些象征着家族荣耀的或官方、或地方的褒奖便“堂而皇之”“登堂入室”般的高悬于梁柱之间了。

这些匾额背后关于黄流陈氏男性荣耀的故事留待以后再说,今天潔心想说的是在供奉陈氏祖先牌位的宗祠享堂一侧,那已残破不全的花岗岩“節孝”坊额。

坊额的主人是有名有姓的陈家媳妇,这与一般节孝或贞节坊上夫姓于前的XX氏大为不同。

孙元姬,黄流岁贡孙绳武公孙女,举人陈国声公嫡孙媳,举人陈国昌公堂孙媳,钦州训导孙天锦公四女,优廪陈自南公长媳,拔贡陈德敷公长堂媳,例贡生孙之鼎胞妹,优廪生孙元度堂妹,州府生陈之屏之妻,优廪生陈元熙胞嫂,州附生陈河鉴之母。单是坊额上的这些阴刻的文字便足以昭示此女子的与众不同,也从另一方面验证了黄流文教的兴盛和书香门第的门当户对。

元姬6岁随父上任署钦州儒学正堂,8岁母死归里随叔母生活,16岁嫁陈之屏为妻,4年后夫故,年20守志孀居,身清若水,与姑扶弟陈之熙成人成名,姑老则孝顺不衰,弟丧,遂以弟子河鉴(侄子)为继子,延师课读,有声庠序。故里人钦而敬之,乡绅将其行申报崖州知州唐镜沅,唐公又转琼州府知事隆斌、两广总督张之洞,奏表朝廷,在光绪十四年三月四日经礼部咨开奉旨旌表“節孝”,祀于崖州节烈祠。

这只是我所看到的黄流陈氏大宗所展示的一小部分,这样厚积薄发的宗祠在海南大地上还有很多。大多数的传统村落,主要还是以血缘关系为纽带、以宗族制为基础而形成和发展的。“礼”这个中国古代社会的核心内容经过理学家吕大均的《乡约》、文林的《族范》以及大儒朱熹、王阳明等的推崇,几乎统一了皇权之外的宗法制度,形成了明清时代公认的价值取向和礼教特色。单就节孝坊额的保存来说,黄流陈氏大宗在敬宗敦睦,伦理教化等方面还是卓有成效的。

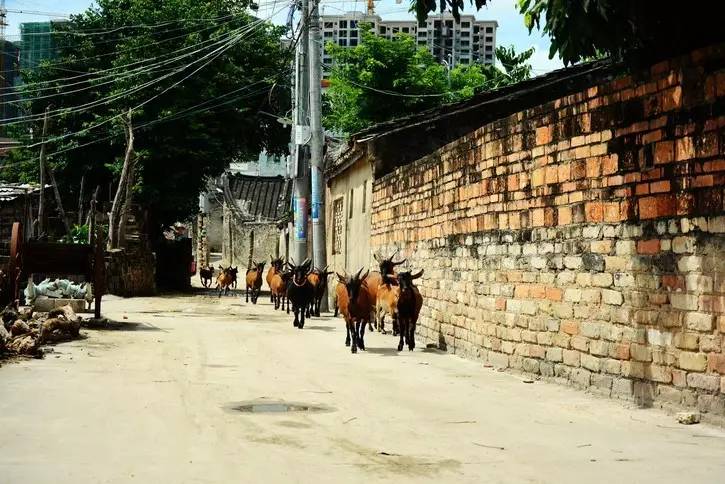

宗祠的后面是曾经的“崖州人家”,犹如一根藤,枝繁叶茂、瓜瓞绵绵。随意推开一扇门,便是一段或平凡或奇妙的故事。这里有“今之古人”的道义坚守,有“父子连贡”的家族荣耀,更多的是早已渗透进纯朴生活中的诗意,和互利互生体现厚德载物之道的乡土情怀。

探寻黄流文化的路很长很长,而我才只迈开一小步。

从胃开始潔心和你说说黄流味道

踏足黄流,老鸭自然不可错过。这是一道享誉全岛的有着显著地理标记的海南美食。午餐时分,粲然一笑的“黄流玉姐”悄然地请出了奠基这一美食传奇的创始人福哥,于是在被公认为黄流老鸭鼻祖的家族传承的福哥老鸭店里,细细品尝的美食里就多了一点文化的意味。

黄流老鸭的“老”不单只是选用下过蛋一年以上的鸭子那么简单,选材自然重要,更重要的是师傅“做鸭”时要掌握的那个度,那是对火候和时间精确的拿捏,是多年对口感滋味恰如其分的表达。单就最受欢迎的最能体现本土特色的白斩鸭而言,黄流老鸭有两香。一是斩件摆盘上桌时尚有余温的属于肉类食物的香,至于在煮鸭的汤里添加什么香料才能更大程度上激发属于老鸭的那种特别的味道,每家店的配方都是秘而不宣的。第二种香来自于食物和唇齿之间的亲密接触,皮香肉醇的老鸭甚至鸭脆骨最好的食用方法便是食指大动慢慢咀嚼,唯有如此才能深刻品会唇齿留香、荡气回肠的感觉和属于黄流味道的那个“劲”儿。

酱为食佐,食摄行者蔡谜似乎点出了黄流老鸭好吃的另一个重点,那便是每个人碗中的酱料。午餐刚开始的时候有个插曲,户外达人南沙贝姐曾索要“搵碟”。服务员看似不置可否,及至一盆融汇酸甜咸辣口感的酱料上桌,贝姐孩子似的用筷子点蘸浅尝,继而豪气干云的将碗内液体一饮而尽,这是一个隐藏极深的美食老饕无意间的真实流露。在服务员还在和贝姐对这种当地酱料的叫法辩论的时候,潔心又一次体会了“十里不同俗”的深刻道理。至少“搵碟”这一来自琼北地区的、保留了古汉语底层词汇的说法在琼南地区并不通行,此处此地的通俗叫法是调料、酱料。

酱,古意从肉、从酉。中国汉字概凡从酉者,都和酒和发酵有关。先秦先贤说“肉食者鄙”,古代先民大多数时吃肉的机会不多,于是便于储存和调味的豆豉出现,继而豆酱以至酱油逐步普及,这似乎可以延展出一个延续千年的关乎味道关乎民生的话题。

黄流扁豆酱取材于当地特有的崖州扁豆,在干旱少雨的海岛西南,粗种易生、抗旱耐瘠的扁豆和加工制作后的扁豆酱曾温暖多少代人的肠胃,即便是在物资繁庶的今天,令本地人“念念不忘”和外地人“啧啧称羡”的仍然是这种最原始、最本土的味道。

“一庭春雨瓢儿菜,满架秋风扁豆花”。板桥先生笔下描述的应该也是这种亦食亦药,曾遍布庭前院后的最基本的吃食。丰硕的年景里,请外地人吃上一份健脾除湿,金针银芽的扁豆菜也是乐东人的待客之道。但最好的还是扁豆酱,如同乐东人那种难以割舍的乡土情怀,就像黄流玉姐说的:一沾染,江湖路远,从此再难相忘!

更多作者精彩图文,欢迎点击: