-欢迎点击上方“经济社会史评论”关注我们-

>>>>欧 洲 文 明 研 究

顺应与坚守

伊丽莎白时期的英格兰大学

柴彬 罗嫒

摘 要:伊丽莎白一世宗教改革初期的英格兰大学,置身于国王、教会、世俗势力纵横捭阖的时代风云之中,却始终以灵活的姿态徘徊于依附和独立之间。作为知识菁英汇聚、拥有特殊社会影响力的社团法人,大学以其特有的方式和智慧,策略性地妥协于王权,其中也有少数傲骨学人为捍卫崇高信仰,追求学术自由而与主流相悖。

关键词:剑桥大学 牛津大学 新教 天主教 伊丽莎白一世

英国的大学久为人们称道,尤其是牛津大学和剑桥大学,更是声誉卓著。以牛津、剑桥两所大学为代表的英国大学,现今相对独立的超然地位得来却颇费波折。特别是在宗教、世俗、国王等各种力量纵横捭阖的伊丽莎白一世宗教改革期间,两所大学凭借灵活姿态和批判精神,在王权统治逐渐稳定、政府管理职能日益强化的时代氛围下,努力追求信仰自由,保持学术之光,诚为不易。

关于自中世纪至宗教改革时期的英格兰大学,以下研究成果很有参考必要。艾伦·科班的《中世纪英格兰大学:1500 年前的牛津和剑桥》,用对比的方法详细考察了两所古老学府的方方面面。西蒙的《都铎时期英格兰的教育与社会》则关注了亨利八世和爱德华六世试图控制大学组织机构和课程安排的种种努力,以及伊丽莎白应实际需要对大学教育进行的一系列改革。克里斯托弗·黑格的《英国宗教改革》,论证了都铎宗教改革对英国政治、社会、教育等方面的影响,从反对改革的微观角度探觅了宗教改革在英国社会乃至大学引起的无尽波澜,等等。

起初,直辖于教会的大学,在风雨飘摇的欧洲宗教改革时期,一举一动都格外引人注目。尤其是英格兰宗教领域的变革,从亨利八世、爱德华六世到玛丽一世可谓一波三折,改革的成果在重建之后被推翻,直至伊丽莎白一世时,命途多舛的新教国家才基本确立。长期以来,英国学者大多将注意力集中于都铎时期英格兰大学和宗教改革两者间的契合问题,并对亨利八世治下的大学最为关注。但他们多把大学作为一个孤立的样本进行研究,对其作为一个组织与社会进行的双向互动不甚重视,关于大学对教会、王权、世俗反作用的分析亦不够透彻。国内学者主要围绕亨利八世时期大学与市民的冲突、大学课程设置、大学规章制度、大学特权维护、教工任聘、大学生就业去向等问题展开研究,对亨利八世之外其他三位君王治下大学发展状况的关注少之又少,将伊丽莎白一世时期的宗教改革与大学相结合进行专题研究,几近为零。

因此,笔者不揣浅陋,拟在借鉴上述学者零星研究成果的基础上,力图再现伊丽莎白一世当政期间国家与大学之间复杂关系的历史场景,还原当时英格兰信仰与统一、传统与变革之间剪不断理犹乱的联系网络。其中错谬之处,尚望方家斧正。

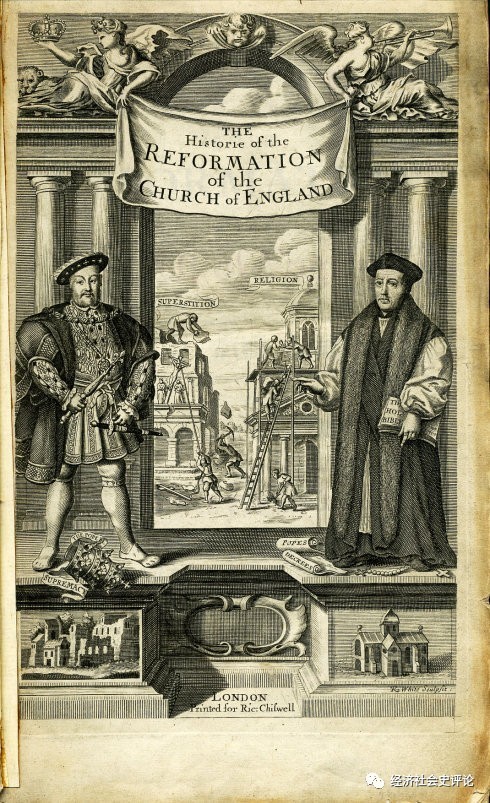

英国宗教改革

一

宗教改革对大学的冲击

16 世纪,以亨利八世为起点,教俗之间长期郁积的矛盾在英格兰终于迸发。爱德华六世和伊丽莎白一世前赴后继,自上而下、反复实践新教国家的信念。而牛津、剑桥作为13 — 19 世纪前英格兰仅有的两所大学,因受政治环境的影响不断变换立场,它们培养出来的人才在都铎时期成为参与宗教改革的主力军之一。

英格兰大学是经过争取之后得以直辖于教皇,独立于主教管辖权力之外的自治法团,原本只需要对英王表示适度忠诚。国王在取代教皇成为教会的最高领袖后,统辖范围延伸至原归教会管理的领域,原本属于教会机构的大学也随之置于王权的操控之下,被推向服从国家统治、为现实政治和宗教服务的道路。正是通过在宗教生活方面的影响力,英格兰大学的效用才真正开始显山露水。其中,牛津大学年轻一代的叛逆者,积极传播德国革命的讯息,而剑桥大学涌现出较多的异端分子,其中一部分因害怕被迫害而移居欧洲大陆,在国外印发大量反对天主教的小册子。

亨利八世曾在信中写道,他是国王和君主,除了上帝之外不承认任何权威,不服从世间任何法律。他毅然断绝了和罗马教廷的关系。国王的至高政治和宗教权威得到国内法律的承认和牛津、剑桥大学的法理认同。当亨利八世把离婚是否合法的问题从宗教法庭撤出时,已接受人文主义洗礼的大学几乎都宣称亨利有理,谴责教皇不该违反近亲不得结婚这一重要禁令。但是,在狂热的天主教徒玛丽一世在位的5 年间,约有包括50 多名神学博士在内的800 多位英格兰新教活动家从本土流亡到欧洲大陆。尽管如此,到1558 年,大约有340 位学人成为新教徒,其中10% 在伊丽莎白统治时期大显身手。1558 年伊丽莎白一世即位,整个国家开始酝酿新一轮翻天覆地的变化。社会经历再次变革,信仰受到再次冲击,大学及其学人的态度和立场对伊丽莎白一世日后的统治产生了颇为深远的影响。

伊丽莎白即位后,宗教风向逆转,许多流亡在外的新教徒纷纷回国,但此时英格兰人民在宗教信仰方面仍未统一。英格兰国教再次复兴,关于女王执政合法性的争议仍未消弭,大多数人不承认伊丽莎白是合法的国王。伊丽莎白统治伊始,英格兰人已经脱离了罗马的羁绊和苛捐杂税,取得了教会的独立。作为新教徒的伊丽莎白,为避免对天主教过多冒犯,彻底巩固政权,避免法国和西班牙入侵,在确认新教正统地位的前提下,尝试着接受天主教理论的奥义,耶稣受难像、十字架、烛台、法衣等天主教标识物最初得以继续保持。由于客观现实上也需要天主教政客的支持,故而玛丽时代遗留的天主教廷势力直到16 世纪中叶仍然坚固,英格兰天主教徒和新教徒之间的人数比较,仍是前者占多数。

女王曾颁布两项关于宗教问题的文告,其一是禁止改动罗马天主教的祈祷仪式,其二是禁止未经许可的人传道说教。可是不久,新教极端分子就对文告置若罔闻而四处传教。为压制极端分子的嚣张气焰,某些较为活跃的新教徒的行动受到了严密监视,但仍有部分被玛丽打压的新教徒重新得到任用和提拔,如因信仰原因丢掉任职的威廉·比尔(William Bill),1558 年被重新任命为牛津莫顿学院的院长、三一学院的教师,1560 年他又被任命为威斯敏斯特的主持牧师。《至尊法案》(Act of supremacy 1558)宣布重建独立于罗马天主教的英格兰教会,恢复亨利八世施行但遭玛丽废止的十条法令,并授予伊丽莎白一世英格兰教会最高统治者称号。在宣誓效忠并承认英王最高权威的1562 年《效忠誓言》(Oath of Supremacy 1562)的附加条款中特别规定,对拒绝宣誓的神职人员、议会成员、大学学人将强制执行,情节严重者以叛国罪执行死刑。

1559 年《伊丽莎白女王教育训令》颁布,以确保王室对教育领域的绝对掌控,大量不承认新教权威的主教、领班神父、教士、高官被剥夺职位或送进监狱,100 多位牛津学人因拒绝宣誓效忠被迫离开岗位,流亡至其他欧洲天主教国家。为确保大学在宗教立场上的顺从,对异己者进行严厉惩处成为不得不采取的措施。贝利奥尔学院的怀特(Wright)和林肯学院的亨肖(Henshaw),因不服从的态度被立即解职;莫顿学院的雷诺德斯(Reynolds)、基督学院的马歇尔(Marshal)以及三一学院的斯莱瑟斯特(Slythurst),因没有保持宗教立场的坚定性而被罢免,类似事件不胜枚举。据统计,1560 年新学院有6 人被驱逐,3 人被流放,11 人被解职,5 人被驱逐海外。在10 年间,因宗教问题,新学院有29 人被解职或发生职位变动,有9 人的教师资格被剥夺,以致新学院被认为是伊丽莎白时代最受宗教政策打压的对象。1559 年通过的《划一法案》(Act of Uniformity 1559)规定了教会运行应采取的形式、教徒应履行的义务,在1549 年和1552 年版本基础上折衷得出的《公祷书》(Book of Common Prayer 1559)修订本成为官方指定规范的读本,伊丽莎白执政初期的宗教处理政策就此确立;而1563 年《三十九条信纲》(Thirty-nine Articles)则澄清了国家和教会的关系,在确认新教为国教的原则下,推行新教和天主教兼容的政策。

伊丽莎白即位后所做的种种政治努力,使新教徒逐步掌握了英格兰教会的领导权,但不是所有教区都在完全掌控之中,大量天主教神父和固守传统的世俗信徒仍然存在。因此,主教和圣公会的领导人在各教区推行《公祷书》和《教育训令》时,遇到了不小的困难和阻力,在威弗哈姆(Weaverham)的贯彻实施花了不少于20 年的时间,在约克郡北部的马萨姆(Masham)甚至超过30 年,不过最终目标还是达到了,1578 年后的威弗哈姆,天主教的痕迹已经消失得无影无踪。牛剑(Oxbridge)作为司祭神品教职人士潜在人选的培养基地,在伊丽莎白女王统治时期得到了前所未有的重视和发展。其目的在于促成英国教会牧师的职业更新,使之成为大学毕业生的职业选择。

牛津大学与剑桥大学

二

大学在顺应中谋发展

随着宗教改革的开展,世俗改革者的野心和贪欲开始膨胀,大学的特权和财产面临危机。16 世纪初,大学开始有意识地向以国王为代表的世俗政权示好,大学的国际性日益淡化,民族性、区域性逐渐增强,为大学涉足政治做好了铺垫。鉴于教权式微、王权膨胀、君主制趋于强盛、民族国家观念日益强化,虽然大学不甘心被世俗政权控制,但为了维护和得到更多的利益,大学也不得不主动靠近女王。英格兰大学对出路的渴望与国家权力不断扩张的要求一拍即合。国家将大学视为一种装饰和力量组成,大学拥有表示显赫地位的符号标志,有特殊的服装和仪式,有自身的道德和价值规范。由于行政官僚机构复杂化,“君主形象”的需求日益多元,仅仅充当虔诚的基督教君主角色已远远不够,因此国家不仅插手大学事务,而且努力驱使其为王权统治服务。大学作为社团行会的根本属性,使之成为国家推行社会教化的试验田,以促进宗教信仰一致。由于大学学人的煽动性和号召力、罢课带来的社会动荡及其学术名义,使大学在某种程度上能与教会和王权并立。但也正是凭借国王和某些政界显贵的支持,萌芽于教会土壤中的大学,最终在改革的动荡中得以幸存。在当时的背景下,伊丽莎白女王对大学的关注,维护社会安定、促进信仰融洽的功利意图,超过推进高等教育的无私动机。

中世纪英格兰大学的创办和运转主要依靠教会捐助。从16 世纪中叶开始到17 世纪,英格兰大学的财政仅建立在零星资金的运行上,而到了17 世纪末出现财富突然不断增加的情况,经济运转脱离了中世纪单一式的教会支助模式,向多元化方向发展。在宗教改革之前,大学只需对教皇负责,国王不直接经手大学校长的任命和执教资格证的颁发,从不将自己的旨意强加给大学,但表现出维护大学利益的姿态。教权大势已去,王权凌驾其上的局面确定后,主教不再是大学管理体制中的领导者,致力于培养神职人员的目标也不复存在。大学校长选举在政界颇有影响力,由与罗马天主教撇清关系的高级教职人员、王室重臣担任校长,可以从内部管理上增强大学的政治从属性。因此,为保障学术自由和特权,学人经常向达官显贵大献殷勤,服从大学的世俗高层,以便得到扶持和资助新学问的引入及发展。

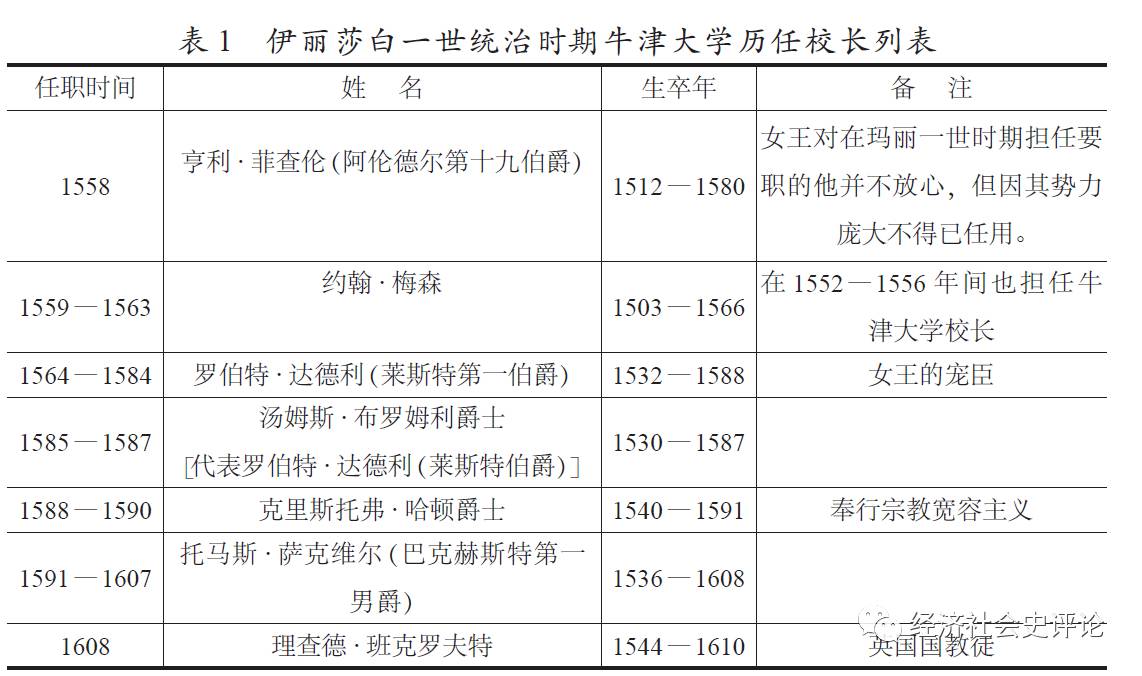

伊丽莎白在位期间,剑桥大学校长一职1559 — 1598 年都由威廉·塞西尔兼任,而牛津大学世俗校长的任命则不太顺利,直到1591 年多塞特伯爵(The Earl of Dorset)上任,牛津校长职位的任命才完全被王室操控。其中之曲折历程从下表可窥一斑。

另一方面,由于经哲学院遭受致命打击而陆续改组,越来越多的学生毕业后寻找世俗岗位,不再专门从事神职。每一位学生在跨入学校大门的时候都要庄重而严肃地对着《三十九条信纲》宣誓,教师的教学方法也从中世纪辩证法变成文艺复兴式教育。1581 年新入学考试法令将严苛的宗教问题添加其中,牛津大学的所有行政职位以及教授席位都不允许让非国教信仰者担任。于是,一批又一批的牛津学人成为了英格兰国教坚实的后备力量。但是,伊丽莎白的一手扶持也带来了弊端,牛津用严苛的制度将当时的天主教徒、犹太教徒、贵格会教徒、浸礼会、无神论者以及其他各种不相信英格兰国教的人统统排除在外,只有极少数的英国非国教派者、爱尔兰人、苏格兰人和欧洲人被吸收为学生或者教工。这样也极大地限制了学术的自由交换,使大学的学术趋于保守。16 世纪80 年代的牛津已经完全新教化。

女王1564 年巡访剑桥,1566 年和1592 年巡视牛津,大学方面采取了积极迎合的恭顺姿态。她的眷顾使两所学校在和平的环境中得到较快发展。为1566 年的巡访,牛津学监积极组织前期准备工作,重新粉刷小教堂,新建欢迎广场,反复彩排和演练节目,国务大臣威廉·塞西尔预先视察,以保证仪式的顺利进行。巡视过程中,众人高呼“赞美主”(Te Deum),表示承认政府在宗教领域的主导权。国王巡视的场面宏大,礼节繁复,校方的匠心独运和精心布置,虽然给各学院带来不小的经济负担,但也加固了王室和大学之间的关系纽带,显现出大学对王权的俯首称臣。实际上,女王企图绝对控制大学的野心路人皆知,此次出巡的主要目的即是确保效忠国教入学宣誓仪式的有效实施。牛津虽然是天主教势力依然强大的学术重地,但其宗教改革的进程并不像其他地方那样腥风血雨,除去少数顽固分子,各学院在宏观上都表现出尊重国教和国王的态度。王室的眷顾让牛津感恩戴德,在英格兰内战时期,牛津都坚决地站在王室一边,成为保王派的根据地。

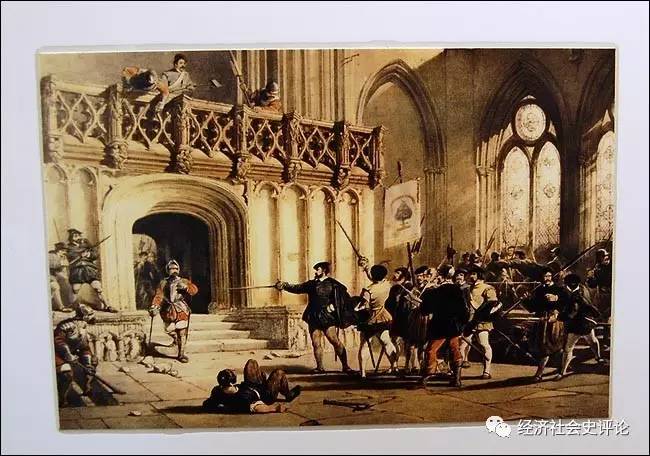

英国宗教改革主题油画(位于格拉斯哥大教堂圣坛屏前)

三

坚守宗教信仰的学者

然而,大学与公权力的实际情况和官方原则规定的理想状态相去甚远。大学并非心甘情愿地服从国家管理,沉迷于“诡辩学问”、懈怠巡视员指令、支持圣像祷告、公开发表叛逆言论,以及私下心口不一的教员学子大有人在。

1566 年女王到访牛津,埃德蒙·坎皮恩(EdmundCampion)作为代表进行公开辩论以示欢迎,他因此获得塞西尔和莱彻斯特伯爵的赞赏,深受重视,似乎仕途一片光明,但其内心向往自由,后因叛国罪于1581 年被处死。对伊丽莎白一世政府而言,完全控制两所大学并非指日可待。宗教改革和反宗教改革两股势力在大学校园里同时并存,以新学院和莫顿学院为典型的牛津,其天主教势力相当顽固。枢密院委托副校长处理“破坏宗教统一”的学人,1579 年大学颁布新章程,规定所有牛津学生的课程都采用加尔文的问答教学法(catechism),《三十九条信纲》为必学内容。相较于牛津发生的强烈抵触,对新教班子已然建立的剑桥,施行强制性宗教条例似乎没有必要,但1570 年法令规定,剑桥大学副校长可以开除“任何抵触官方宗教政策”的学人,这种权力在实施过程中主要针对激进的新教徒。

大量无法容忍的牛津学者纷纷逃往欧洲其他天主教国家,他们试图寻找自己的宗教成员占主流地位、并可以为他们提供安全和工作的地方,比如罗马和比利时的卢万(Louvain)。在卢万流亡的英格兰天主教徒自诩为流亡政府,向仍在国内的同一信仰者发送建议和指令,从1564 到1568 年间,有46 本流亡者撰写的天主教书籍在英格兰出版。托马斯·斯特普尔顿(Thomas Stapleton)在其著作《信仰源泉》(A Fortressof the faith)中,力求展现天主教教义的连续性以及新教教旨的错误。伊丽莎白对这批人用恐吓和允诺两种手段软硬兼施,据守在英格兰的新教徒则发行大量的神学理论手册据理力争。譬如前牛津希腊文教授托马斯·哈汀(Thomas Harding)和索尔兹伯里朱厄尔主教(Bishop Jewel)之间进行了无休止的口诛笔伐,他们都企图用基督教早期历史来证明自己坚守的才是正确的信仰。哈汀是亨利八世钦点的牛津大学希伯来文教授,他被迫接受宗教改革的观点,兼任亨利·格雷的专职神父,可玛丽即位后,他公开了自己天主教徒的身份,成为温彻斯特的受俸神职人员。可是好景不长,伊丽莎白一世登上王位后,终止了他的仕途并将其送进监狱,随后他流亡比利时的勒文(Leuven),全身心投入学术,支持建立流亡天主教学院。1566 年,教皇庇护五世(Pope Pius V)任命哈汀为赴英格兰的使徒代表,赋予他特殊权利:阻止教员和教士参与新教仪式。这些学术亡徒不懈地与新教势力作斗争,笔耕不辍地宣传天主教信仰,建立流亡学院(exile college),吸纳逃离英格兰的忠实天主教徒,执着地等待上帝公正的审判和伊丽莎白一世政府的倒台。

另有甚者,1568 年早已辞去牛津玛丽女子中学校长职务的威廉·艾伦(William Allen),在几次穿梭于英格兰和欧洲大陆后,将原本集中于国内的目光放眼整个欧洲,着手在卢万建立英格兰流亡学者的学术中心。1568 年,他将学术中心迁至法国杜埃大学(University of Douai)。在杜埃设立的英格兰学院(English College)是由流亡学者组成的另一个学术团体,以培养神父后备军著称。在艾伦的努力下,学院与杜埃大学一脉相承,为聚集在欧洲大陆不同国家流亡的英格兰天主教徒提供继续学习的机会,为随时可能到来的天主教革命做智力支持。杜埃大学在其成立早期带有强烈的英格兰色彩,从牛津来的教授占据了很多重要职位,学校吸纳了愿意接受天主教教育的英格兰人,其长远目标则是为英格兰天主教斗争提供源源不断的领导人才。他们的宗旨是“我们认为在异端掌权、任何尝试都显得希望渺茫的时候,有学识的后备军在国外准备着,等待合适时机到来,一举重建天主教,真是再好不过了。”尽管流亡学院面临着长期的财政困难,但这并不妨碍它取得教育上的成功。大批尊崇天主教的英格兰学生被吸引于此,到1576 年学院已经接收236 名学生入学。他们其中的大多数都来自牛津,间接导致了英格兰大学在1568 至1574 年间长期的人才流失。神学院的教学大纲和课表的设立,均以培养青年神父的信仰和弥撒技能为目的,以便能够更好地服务于被英格兰官方禁止的地下教会。

此外,不愿意屈从王室权威的学人并没有全部流亡国外,其中一部分成了天主教显贵的私人教士,另外一些高级教士致力于强化天主教的信心与供应圣餐。如理查德·马歇尔(Richard Marshall)于1559 年辞去牛津大学基督教堂学院院长一职,在约克郡四处游走,劝说人们维持天主教信仰,后被捕入狱,直到1563 年他签署了愿意接受《三十九条信纲》的宣言才被释放。重获自由的他并没有放下心中的信仰,反而继续充当兰开夏郡南部拒绝服从国教地下教会的领导人,鼓动人们反抗英格兰教会。在赫里福德郡,也有类似的地下组织,地方绅士、城市议员都给予其援助,其领导人包括1605 年被捕的牛津大学约翰学院院长威廉·艾利(William Ely)、剑桥大学三一学院教授托马斯·西奇威克(Thomas Sidgewick),后者被剥夺资格后活跃在里士满宣扬天主教思潮,于1570 年被处以监禁。

牛津大学一瞥

四

结语

都铎时代,面对翻云覆雨的宗教改革、层出不穷的宗教思想,大学以其敏锐异常的感知,总能及时做出反应并左右社会论调。一方面,逐渐脱离罗马教皇控制的大学,成为王权企图牢牢掌控的对象;另一方面,政府插手大学的管理事务,返还大学的特权,承认其社会地位,并通过诸多渠道将大学人士纳入宗教领域,以便更好地实现新教化的目的。伊丽莎白一世政府则以大学为据点,打击旧有宗教势力,力求大学能在混杂环境中坚定不移地传递改革思潮,规范日常行为,树立美德典范。女王用法令限制混入大学的异教分子,企图教化进而吸纳可造之材进入政府官僚机构参与管理。因此,萌芽于中世纪的英格兰大学,经过宗教权威和王室势力的浸染,逐渐从纯粹的国际教育组织,转化成宣扬新意识形态的阵地和教化国家精英的媒介。

借助于政府的庇护,不仅大学的配置愈加完善,继续活跃在学术前沿,而且越来越多的学人在政坛有了一席之地。由于都铎国家在建立近代化政府、完善政治理论等方面的人才缺乏,因此,伊丽莎白政府中受过大学教育的官员比例得到逐渐提升,尤其是教区管理部门,人员构成因数量持续增长的大学毕业生而发生改变。据约翰·惠特吉夫(John Whitgift)估计,自伊丽莎白继任以来,截止到1573 年,剑桥郡的450 位教士中有102 位是大学学人。经历此过程,知识分子从机械的社会组成部分,变成了可以批判思考的活跃分子,学习自由不再是金钱和权力的附庸,在一定程度上创造了不用依靠出身或财富,就能获得道德和精神上受尊敬的知识贵族。

在现实和理想发生冲突的情况下,在多数学人表现出顺从的同时,也有部分不忘信仰初心,与政府产生零星的摩擦。大部分从大学走出来的“不和谐分子”,仍秉持温和的教育手段来追寻信仰。加之英格兰宗教改革并不纯粹,政治因素掺杂其中,伊丽莎白新教女王的身份完全被英格兰女王的角色所掩盖,在执政初期实行的中间道路将改革派、激进派、顽固派、保守派统统囊括其中。所以英格兰得以在内忧外患中勉强喘息,用相对开放的姿态赢得和平的发展环境。

英格兰大学及其学人的抵触给宗教改革带来的阻力,从表面上看似是保守主义者固步自封的行径,是对统治秩序的威胁以及政治结构的摧毁,但如果在社会风云变幻的时候,没有这群学人充当社会的镇定剂,时不时提出质疑的声音,拽住改革这匹脱缰野马,坚守传统信仰,是否在伊丽莎白即位初期就有可能因为宗教立场过于明晰而陷入被天主教国家围攻的战争漩涡?实际上,冲突的双方在长期的斗争中相互融合,自我更新,最后融合成一种新的文化。没有斗争,则社会难以进步;失去和谐,则社会难以维持。所以说,在传统和变革的冲突中,走相互融合的道路,是英国文化模式的显著特点。值得一提的是,随着时间的流逝、一个时代的老去、记忆的褪色,在牧师的劝导下,幸存下来的天主教徒已经无力反抗,只能被同化的洪流所掩埋。在玛丽统治结束时,天主教还为大多数英格兰人民所信仰,而至伊丽莎白去世之时,在主教给新国王的报告中曾写道:“英格兰2 250 765 名领受圣餐者中,只有8 590 人拒绝服从国教。”

作者柴彬,兰州大学历史文化学院教授;罗嫒,华中师范大学历史文化学院硕士研究生。

原文载《经济社会史评论》2016年第四期。因微信平台限制,注释从略。如需查阅或引用,请阅原刊。

尊敬的畅言客户,您好。您所使用的网站评论功能已广告作弊被限制使用,如有疑问,请咨询客服电话400-780-9680。