牧野之战

天命玄鸟 / 文

3000多年前在东方发生了一场改变中国历史进程的战争——牧野之战。战争的结果是周人取代商人成为天下共主,开始了新一轮早期国家的演化。

令人们始终惊异的是,何以一个蕞尔小国“小邦周”能够在牧野之战中战败煌煌大国“大邑商”?历史学家给出的解释也是五花八门,其中最为典范的解释是由儒家给出的:武王克商是顺天应人的,与称颂周文王、周武王的善德伴随的是对帝辛(纣王)恶德的指责。这种解释在中国古代流传已久,在小说《封神演义》中体现的尤为突出。这种道德主义的解释提供了一种武王克商成功的观念合理性,但并不能令人信服。

周武王

今天的人们更强调某种具体的战术因素,如周人的车战技术,或如商人陷入了对东夷的战争中,分散兵力,无暇西顾,导致周人可以集中优势兵力对付分兵的商人,从而导致商人的失败。

但这些解释或诉求于抽象的道德、天命,或归因于某种技术性的战略、战术因素,其实都未能给予读者完全的启发。这些解释上的不精确解读,究其原因在于缺乏对商周之际历史背景的整体认识,从而只能把原因诉诸形而上的主体或者某种表层性、零碎性的因素。

▍商的国家结构决定边缘族群的分离性

商王国的国家结构是一种多元复合结构。在每一个复合结构里,分为内外、上下两级不同的族氏,上位族氏役使下位族氏,下位族氏服事上位族氏。上下、内外的区分是以血缘关系的亲疏、与依附主体族氏的时间长短等决定的。

在商王国的统治结构中,处于金字塔顶端的是商王族,他们具有王位继承权;其次是王族的旁支,如甲骨卜辞里大量出现的“子某”都属于这些人;再其次是臣服于商王族的异姓族氏,如伊尹族氏。这些族氏的族长,一方面是本族政治、经济、军事、宗教的管理者,同时又因服事商王族,也具有商王仆役的身份,而某些管理性的工作还具有公共管理的性质,从而让这些族氏首领具有了早期国家官吏的身份。这些人构成了商王国的内服,内服的范围在晚商时期就是以殷墟为中心,多个依附于殷都的邑落群。

而在内服之外,是广阔的外服与自由的邑落。其中,外服是被商王国打败的某些邦国、部族,他们在政治上臣服于商王国,在经济上稳定地提供某种商王国需要的本土资源,在军事上为商王国的对外战争提供兵力与粮草支持。外服的独立性要比内服的程度为高,更加自由。除了外服邦国,还存在一些商王国的同盟,他们为商王国提供某种联盟性的义务,例如在对外战争中提供盟军。而在更广阔的地域,则是存在一些自由的邑落,他们是独立的部族,他们或是商王国对外扩张的对象,或者是商王国的敌人,又或者是一种中立性的存在。

商王国的这种国家形态与结构呈现出一种由内制外、以上制下的多重内外结构。其中处于结构中心位置的上下结构最为稳定,而处于边缘位置的结构最为薄弱。这既与政治力、控制力的边界有关,也与血脉亲疏有关。

在这种统治结构中,处于最外缘的邑落的离散性就最强,叛服不定。他们或迫于商王国强大的军事威慑,或感念于某个时王高超的政治能力而臣服,也或者由于商王国的盘剥过重,或者因某个时王的无礼要求而反叛,这在王国的外缘“边疆”地区是非常常见的。与叛服不定相伴随的是,这种叛服实际上对核心地区的影响不大,除非边缘族群有能力侵入商王国的核心地区,但由于早期交通能力与军事后勤补给能力的低下,这种情况出现的几率比较小。

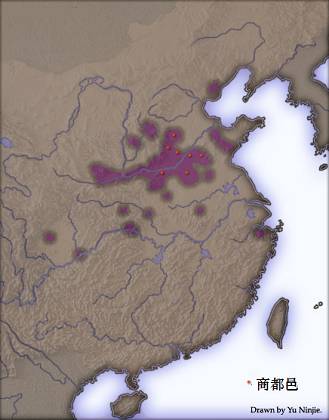

而周人就恰恰处于商王国的最边缘地区。商王国的核心地区在今天河南北部和中部,以此为中心,东北方向是商王国的族源之地,相当稳定安全;东南方向是东夷所在,叛服不定,战争始终未停止,但也并未给商王国造成多大的损失,从东夷地区考古学的发现来看,事实上东夷地区与商王国是比较亲密的,这从武王克商后,东夷族群支持武庚叛乱就可以看出来;西北方向是南下的草原民族,他们在陕北与晋北高原不断的南下,对商王国的西北边疆造成了极大的威胁,始终战事不断。

商朝疆域

而西南方向,也就是关中地区,与商王国的关系不远不近,从殷墟不辞与周原甲骨来看,在晚商时期,周人已经作为商王国的一个外服诸侯存在了,他们为商王国提供各种贡纳,传统史书上将这种情况称作周人是商人的诸侯。但这种边缘位置的部族最容易产生离散的心理,而周人恰恰就是如此。

▍牧野之战是蓄谋已久的战争

周人大约在公刘时期开始进入早期国家阶段,其后国势渐盛。王季在位时,大约已经完成了称霸关中的进程。按照《易经》历史学派的解读,震卦爻辞可能反映的是王季大败商王武乙的事情,震是王季的名号,“武乙震死”描述的大概就是这个事情。之后,武乙之子文丁也给了王季极大的礼遇,这可以看作是商国对周国力量上升的一种承认,伴随承认的当然是猜忌。王季传说是被文丁拘禁而死,可见文丁是十分忌惮这位造成自己父亲战死的周人之主的。

商人在王季之后,对周人采取了打压与拉拢的双重手段。为了安抚周人,文丁之子帝乙将王女嫁给了王季之子,也就是周文王。这种通过政治婚姻平息冲突的做法是非常常见的,但在历史上起到的作用却从来都是暂时的。族群之间的政治矛盾不是一场通婚就可以消散的。何况两者之间各有杀害君王的大仇,这是不能容忍的。

周文王

在维持表面和平,周人继续臣服纳贡的政治态势下,周人势力开始向商人核心地区的外围扩张。

从关中向东,在先秦时期主要有三条主要的发展路线。主干道是自关中向东,沿渭河、黄河河谷地带,出潼关、经崤山、过龙门、进洛阳、经虎牢,进入河南中部地区,这条路线就是所谓的“桃林-函谷道”,可以称作中线。这是西部政治势力进入东部最核心也是最基础的通道,春秋时期秦国千里奔袭郑国,走的就是这条线。

北线是经关中北道,进入陕西中北部,渡黄河、经吕梁山,进入晋中。这个春秋时期秦穆公与晋惠公的韩原大战就走的这条线,后来秦穆公护送晋文公回国即位也是走的这条线。进入晋中,北可经娘子关北上,进入燕山周边区域,南可下中条山,进入河南中部,东可出太行,入齐鲁。

南线是自蓝田、经武关,越秦岭,入河南南阳地区,北上洛阳,南下随枣,东出淮河一线。秦末战争时,刘邦入关中,就是自东向西逆向南线走的。

周人在经营势力,谋求霸权时,选择三线共同出击。在选定了位于西安的丰邑作为新的都邑之后,在三个方向都做做出了扩张的态势。

东线,周人的势力已经进入洛阳盆地,这为后来的孟津会盟提供了基础,已经可以对郑州、安阳的商国腹心地区采取有效的打击。北线,周人控制了位于山西地区的耆(黎)邑,居高临下,对殷都有了威慑。南线,周人进入汉东地区,谋求与南国族群的联盟。三线的共同出击,在战略上基本上完成了对商人腹心地区的一个半环状包围。

以上的态势,是在周文王时期完成的,孔子说周文王三分天下有其二,仍服事殷王,是仁德的表现。其实撇开道德的评判,从历史的角度来看,周文王作为一个优秀的战略家,深知在真正的实力对比上,周人仍然是无法与“大邑商”抗衡的,于是他继续韬光养晦,表面继续臣服殷王朝。

商王帝辛对商周关系的态势做了分析,采取了继续威慑的手段。他将周文王拘禁起来,以打压周人日益膨胀的政治野心。帝辛的政治手段是权衡利弊的结果,他深知周人虽然扩张很快,但整体实力还是很弱的,基于这种考虑,他并未发动更严厉的手段来制裁周文王。

商朝最后一位君主帝辛,周人称之为商纣王

更何况,帝辛有更大的麻烦,而这些麻烦来自王朝的内部,这些麻烦延续了数百年,在不断的较量中推动着王国的进程,不幸的是,它最终导致的不是一场战役的失败,而是整个王朝的陨落。

史书上说,周人克商,三代经营,牧野之战是最后的决战,它不是一时兴起的一场战役,它是周人经营百年的结果。

▍牧野之战

武王克商,已经可以通过《利簋》铭文得到证实,最后的决战发生在牧野,证据是《尚书·牧誓》。在讨论牧野之战之前,我们必须先看看当时的政治态势。

商人的腹心地区位于今天河南的中北部。周人在商人核心地区的西北、南部和西南形成了一个战略压制的半环形包围圈。在东南方向,是叛服不定的东夷族群。为了宣扬武力,帝辛进行了例行的军事演习,可能为了在战略上警示那些蠢蠢欲动,试图反叛的势力,这次演习的规模比较大,而选择的地区就是在周人已经控制的耆(黎)附近,当然针对的主要是周族。

商代武士

但过度的宣扬武力,会让一些不明所以的族群暗自猜测背后的政治意图。这次演习的结果是东夷族群的反叛。对于这次反叛的具体原因,史书上并没有给出过多的解释,但无非两种,一种是东夷族群通过帝辛的军事演习,看出了商国国祚不永的征兆,提前背弃了这个即将要陨落的政治势力;另一种则是军事演习过度的展示了商王的权力欲,东夷族群担心商王会打破既有的同盟、臣服关系,加大对东夷族群的盘剥,与其坐以待毙,不如先发制人。

这两种推测都有其合理性,但比较而言,第二种的可能性更大。一些读者从史书上记载的“纣伐东夷而陨其身”来证明商王朝的陨落主要源于对东夷的战争,这种说法当然具有一定的合理性。但如前文所说,东夷族群位于商王朝统治范围的最外缘,即便反叛也并不对商王的核心区域造成太多的威胁,充其量造成的后果是一些贡纳、力役的损失,在政治声望上有些微的下降而已。

帝辛的确发动了对东夷的战争,这当然是可以想见的。西部的周人已经有反叛的态势,如果任由东夷族群也脱离自己的统治,那等于在宣告天下,商人的共主已经名存实亡,对东夷的战争是帝辛强化王权的必要手段。帝辛的这一做法实际上,将原本还算稳定的东南部也变成了不安定地区,商人统治区域的四周,除了东北部相对安定之外,其他的大半个圆周都成了自己的敌人。这是史书说“纣伐东夷而陨其身”的主要原因。

帝辛伐东夷,我们从金文、文献的记载看来,还是起到了一定的作用,武王在攻占殷都之后,迅速指挥部队南下,与河南中南部的族群作战。而武庚之乱时,所依据的力量主要是东夷,除了东夷族群自身不愿臣服周人之外,很可能与帝辛伐东夷的功效有关。

对甲骨卜辞的研究,让历史学家基本上可以复原商人的军队构成。其中核心的问题在于如何征兵与军队如何编制,这是研究军队作战能力的基础。

商王朝并没有常备军,作战的军队是临时征召的。征召的对象是各个族氏,我们习惯上称之为族军。各个不同的族氏,世袭担任不同的兵种,卜辞中习见的多马、多射、旅等表明了不同的家族所承担的军事义务。

各个族氏收到商王的命令,族长带领自己的家族军队到某处集结,在宗庙祭祀之后,对军队进行编制。各个家族长实际上依旧是各自族军的首领,但在多个家族族军的协同作战中,他们就自然转变为国家军队系统的不同层级的指挥人员。

这种征兵制度的优势在于,国家并不承担日常养兵、练兵的费用,各个家族在内部、日常中就训练了军队,在族军内部都是有血缘亲属关系的父兄子弟,协作良好。缺点在于,族军的自由性太强,他们基本上只听命于家族长。如果家族长决定不合作,整个族军的战斗力就立刻消失,如果家族长反叛,整个家族就会集体反叛。

以这种征兵制为基础的军队战斗力,就取决于两个因素,一是军队构成中族氏的数量,族氏的数量越多,军队的人数也就越高。二是家族长的合作程度,家族长的忠诚度越高,军队的战斗力就越强。

至于后世所谓的技术、协作,在早期的战争中作用其实并不大。有人指出,周人的胜利主要取决于掌握了先进的车战技术,这种说法的根据是《牧誓》中车三百乘的记载,但这个记载并不能说明任何问题。因为从殷墟的考古发掘来看,商人的车战系统可能更先进。车,源于中亚的草原民族,经过北方的草原之路传入中国,很可能是商人引进的,经过数百年的改造,渐渐为华夏各族群所接受。

西周后期战车兵

那牧野之战商人的最后失败到底是怎么造成的呢?

在我看来,是由于商王国各族氏的背叛。从《牧誓》来看,周人的核心力量是车三百乘,虎贲三千人,这是基础力量。外加“千夫长、百夫长”,我们可以推测周人还有一定数量的徒兵(步兵),这些数量不会超过万人。其他各友邦提供的友军也不会太多。也就是说周人及其联盟军(所谓八百诸侯)的总兵力也就三、四万人,这可能是个合理的推测。

商人的军队,史书上有记载“七十万”的,有说是“十七万”的,这些数量大概都不可信,但比周人多是肯定的。周武王敢在力量比较悬殊的情况下选择攻打商人,只是一种战略上的考虑,并没有必胜的信心。

再者,我们来看具体的作战过程。文献记载这场战争开始前,周武王进行了一个战前演说,目的是指出帝辛的罪行,强化周军的信心和意志。而具体的作战过程,则呈现出一种礼仪式的形态。

在春秋中期之前,战争的过程其实就是一种礼仪化的过程,这是古代军礼的呈现。宋襄公的做法就是这种作战方式的最后残存。在这种礼仪化的作战方式中,起决定作用的是军队的士气,让士兵相信自己得到了神祖的护佑,从而一往无前。

因此在战争开始前,都是由勇士组成的战斗集体来“表演”某种具有降神作用的舞蹈,然后在仪式完成后,再集体冲锋,一决高下。从战术的角度来看,当时的战斗时非常原始的,这就决定了这场战役的决定性因素绝对不可能是某种战术因素。

史书上记载的“倒戈相向”,可能是决定胜负的最真实原因。我们所需要解释的是,为何商人的军队会倒戈相向,传统的儒家道德主义的解释是帝辛无道,这可能具有某种历史真实的印迹,但总归太过抽象。其实从《牧誓》周武王所列举的帝辛罪行我们就可以找出原因。

商王国是从商族发展而来的早期国家。自早期国家诞生以后,面临的首要问题是如何处理日益强化的国家力量与原来的部族传统之间的矛盾。这种矛盾在后来北朝时期的北方少数族政权、入关前的满清政权中都有突出表现。

代表国家力量发展的王族一般的做法,是不断排除旁支对王位继承权的诉求,从而将自身限制在一个更小的范围之内,从而保证王权持续生产的稳定;其次是打压各个以自身内部产生合法权力的贵族,由于他们的力量主要是依据自己的家族力量,而非来自国家的授予,他们就天然的是王权强化的障碍。国家力量在不断的排除血缘贵族的影响,试图建立一种基于非血缘因素的上下统属关系。

但这种自部族以来的血缘贵族,天然就是早期国家军事力量的主要来源。于是,政治能力高超的君王,会在强化王权与保证贵族权益之间达成一种平衡。晚商自盘庚、武丁以来,不断将旁系排除出直系王族,建立周祭制度,到了武乙、文丁之后更是建立了西周宗法制的雏形。但伴随的是,血缘贵族的离心力越来越强。文献中说帝辛对比干、箕子、微子的残暴,就是这种矛盾的体现。

另外,王朝的早期官吏也同样天然由血缘贵族来担任,他们同样是各个家族的家族长,而帝辛的一大罪行就是不用旧人,而用那些嬖人,从政治运作的角度来看,这当然是在排除贵族势力对王权的束缚,那些嬖人不过是后来官僚制的祖型,但在当时却引起了传统血缘贵族的不满。

再次,帝辛的个人性情太过张扬。早期王权的主要来源是族群集体权力的体现,但帝辛太过发展个人型权力,这是后世专制帝王独断的雏形,但在晚商却是不符合传统政治伦理的。

这些因素,最终导致了帝辛的众叛亲离,商王朝的一些老牌族氏举族前往周国。而在牧野之战中,对帝辛仇恨已久的各个家族选择了放弃抵抗,这导致了牧野之战的最终失败。

> 推荐阅读 <

投稿、转载与商务合作

请联系微信号:potereio