[编者按]

1966年施特劳斯在芝加哥大学第三次开设孟德斯鸠课程,留下了宝贵的课程记录。课程记录在施特劳斯身后经整理编辑出版。华东政法大学科学研究院黄涛博士译出了这些课程记录(施特劳斯:《从德性到自由——孟德斯鸠<论法的精神>讲疏》,黄涛译,华东师范大学出版社2017年版),篇幅有七百多页之巨。本号邀请黄涛博士摘选其中部分内容(1966年2月1日课程,《论法的精神》第十一章),以管窥施特劳斯这一课程的主旨与特色。

感谢黄涛博士摘选并授权推送。

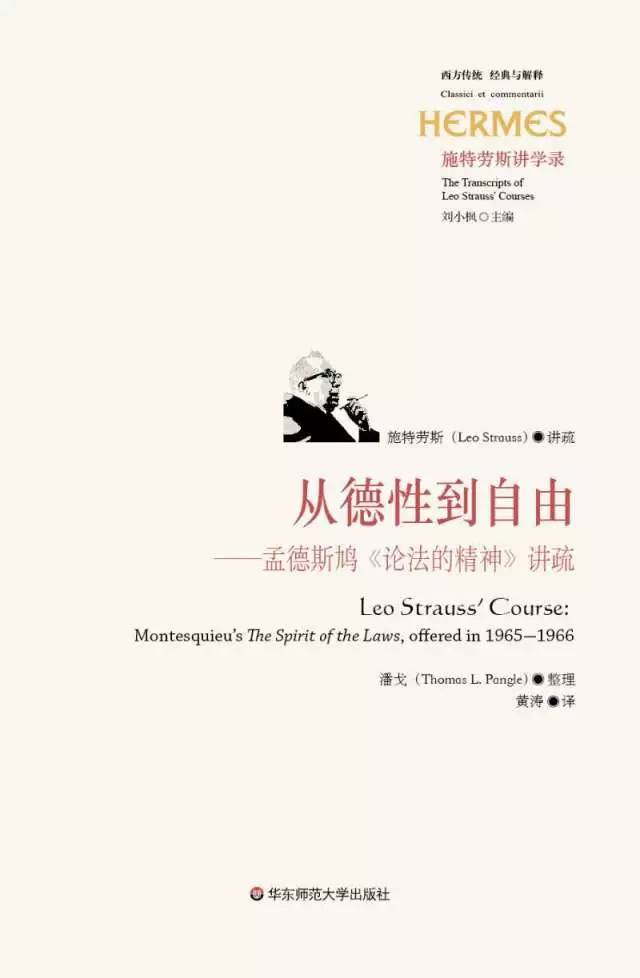

施特劳斯:《从德性到自由——孟德斯鸠<论法的精神>讲疏》,黄涛译,华东师范大学出版社,2017年版。

一、孟德斯鸠与权力分立的学说

第十一章讨论权力分立(separationof powers),这是孟德斯鸠最著名的教诲。在该章第6节讨论了英格兰的政制(constitution),在本书编者看来,这是《论法的精神》一书中最著名的一节,但这并不意味着,孟德斯鸠也将其视为是最重要的一节,但在他之后的时代的确发生了这样的事。

这一节是以比较早的一本书,也就是波里比阿(Polibius)的《历史》(History)一书第6章为范本撰写。在波里比阿那里,讨论的是罗马政制的问题。但孟德斯鸠在这里没有谈到波里比阿,那些了解这两个文本的人显然知道这两者之间有关联。作为史家的波里比阿当然有理由将他有关罗马政制的描述放在一个特殊的位置上。这个理由就是他正在讨论第二次布匿战争,在那时,罗马人正处在极度的危险之中。他必须解释,尽管罗马人已经经历了可怕的失败,他们如何去战胜汉尼拔。答案是罗马政制,因此,他是在这个语境下讨论罗马政制的。

波里比阿并没有谈到权力分立,但他却谈到了一些很容易被人误以为是权力分立的内容,这就是混合政体(mixed regime)。罗马政体的优点在于它是王制,也就是执政官;贵族制,即元老院,以及民主制,也就是公民大会的混合。波里比阿想要传达的观念是,在一个社会中,你手握全部大权,如果你不想被它摧毁,你就必须通过某种方式将其分解开来。至于你如何将其分解,这里没有任何原则。但孟德斯鸠与之不同,在这里他十分关切的是要有这样一项原则,这就是行政、立法和司法的分立。

关于这三者之间的区分,在亚里士多德的《政治学》中有这样一个经典段落,这个段落出现在《政治学》第4卷1297b35及其以下的地方:

“我们可以规定在每一个政制中都包含有三个要素或者三种权力。一个优秀的立法者必须思考,在这三种权力的名目之下,对于各自来说最为便利的东西是什么。三者中的第一个是审议性的要素,与公共事务有关,并且与严格意义上的政制有关,第二个是管理性的要素,第三个是司法性的要素。”

在这里我们就可以看到:审议性的、管理性的——对应于行政性的、司法性的要素。但是,除了存在某些区别之外,比如说,审议性的要素不同于立法性的要素之外,要点如下:亚里士多德并不关心权力的分立问题,他关心的是区分不同的功能。他并没有主张说,它们必须由不同的人来掌握。因此,我们可以说权力分立是孟德斯鸠的原创性教诲,尽管在洛克那里已经出现了一些重要因素,但是在洛克那里,这些因素没有明确地走向权力分立。

现在的问题是,究竟是什么使孟德斯鸠具有了原创性?他的不同于比如说亚里士多德或波里比阿或其他思想家们的原则究竟是什么?在此我们可以暂时性地给出如下答案:指导亚里士多德的全部作品的原则是德性,对此肯定是没有异议的,没有人有孟德斯鸠本人更好地知道这一点。但这对于孟德斯鸠来说却不是原则。那么从正面来谈,孟德斯鸠的原则是什么呢?是什么诱使或促使孟德斯鸠提出了权力分立这一学说?权力分立的必要性是什么呢?是个体的安全。在十七世纪,也就是在孟德斯鸠之前不久,在这个时期出现了生命保险(idea oflife insurance)和其他方面保险的理念——[165]这是由伟大的莱布尼茨提出的。因此,这种安全就不是传统的主要关切,但在孟德斯鸠那里却非常重要。

在这里,最为奇特的事情是,孟德斯鸠在英国政制中发现了权力分立的原则,而此前任何英国人都没有在英国政制中发现这一点。这一悖论如何来解释?今天流行的观点是,在英国政制中并不存在权力分立,尤其是英国作家夏克尔顿(Shackleton),他是英语作家中研究孟德斯鸠的权威,他主张这一点。伯克也提出了一个伟大的质疑和类似的问题,也就是说,权力分立其实不存在,或者说正处在消失的边缘。

这是一个有意思的问题。但问题是,与孟德斯鸠同时代的那些英国人,他们写过与孟德斯鸠有关的事,也引领我们去理解孟德斯鸠,他们认为,孟德斯鸠看到了真相,认为他看得比英国人自己看得要更清楚。之后,布莱克斯通有关英国宪法的解释中也引用了孟德斯鸠,给了他更高的赞誉,他说,从事英国宪法的法律人,如果要想解释人类灵魂的这个奇迹,也就是英国宪制,就必须以同时代的人中的那个人为师。

二、自由、德性与法律

然而,孟德斯鸠并未简单地将自己同英国人等同起来,这一点可以从第6节标题的有趣的写法中清楚地看出来,这个标题是“论英国宪法”(Of theEnglish Constitution),但在这一节中他仅仅提到英格兰两次。并且是以一种谨慎的方式来谈的。他并没有将上议院和下议院等同起来,并且使用了非常抽象的语言。

在第十一章第2节,他给出了“自由”(Liberty)一词的九个观点和九个含义。处在中间的观点认为,自由是指有蓄留长须的权利,这就表明了这些观点的荒谬—这一点可以追溯到俄国人对彼得大帝改革的反应。他们反对以俄国自由为名剪掉胡须,因此,我们可以摒弃掉这种自由。

接下来看第3节,开头的一段。

不错,民主政体下的人民仿佛可以随心所欲,可是,政治自由绝不意味着可以随心所欲。在一个国家里,即在一个由法律来调整的社会里,自由仅仅是做我们应该意愿的事情和不被强迫做我们不应该意愿的事情。

这段话一上来就提到民主政体及其人民,这是因为,根据我们从柏拉图和亚里士多德那里得到的一个非常普遍和流行的观点,自由是属于民主政体的,并且如果人民是自由的(这里的人民指的是平民),国家也就是自由的。但是,孟德斯鸠拒绝了这种看法,他的观点是,自由仅仅是指我们能够做我们应该意愿的事情,并且不被强迫去做我们不应该去意愿的事情。那么,我们如何知道我们应该去做的事呢?

很显然,这里所说的不是法律,法律对于自由显然并不充分。因为法律可能是非常劣性的或者是压迫性的。我认为,自由在此的含义是,能够履行一个人的义务,我们可以说,这是一个人的道德义务,并且,一个人不被强迫去做违背他的义务的事情。因此,自由意味着能够道德地行动,不被强迫地去做不道德的事。这是一种非常著名的自由观,这种自由观在孟德斯鸠这里得到了暗示,但是他却一笔带过。这不是他在这个主题上的定论。

接下来看下一段:

我们应该牢记,什么是不受约束,什么是自由。自由是做法律所许可的一切事情的权利;倘若一个公民可以做法律所禁止的事情,那就没有自由可言了,因为,其他人同样也有这个权利。

在这里,自由被界定为有权去做法律许可的任何事,这个定义我们也可以在霍布斯《利维坦》第21章中能够看到。自由是指有权去做法律许可的事,但这是自由的一个必要条件吗,或者说是自由的必要且充分的条件?因为法律可能会允许一些不应该允许的事。有些人可能会允许人类为我所知道的那些东西牺牲自己,那这些人是自由人吗?这是一个问题。

为了进一步搞清楚这个问题,接下来读第4节的第一段。

就其性质而言,民主国家和贵族国家都不是自由国家。政治自由仅存在于宽和的政体下。可是,即便在这里,也并不是始终能够找到它。只有在宽和的政体中不存在权力的滥用时,才有政治自由。然而,经验反复告诉我们,所有拥有权力的人都倾向于滥用权力,而且不用到极限绝不罢休。

谁能够说,德性本身也需要限度?

“谁能够说?”答案当然是:孟德斯鸠。从这一点可以十分清楚地看到,德性不再是自由的指导原则。自由究竟意味着什么,眼下还是不清楚。德性必须被限定,它不再是最高的原则。

孟德斯鸠,法国启蒙时期思想家

很显然,德性自身不能将我们引向自由。如果想要自由,就必须对德性限定。一个简单的例子是:始终说真话是一种德性。在此不妨想象一个社会,在这里任何人都被迫说真话——这就意味着要有一种比如说审查制度之类的制度,以及意味着要对那些也许是说清白无辜的谎言者给予严厉的刑罚——小说在某种意义上也是一种谎言——在这个方面你尽可以想象。举另一个例子,在两性关系中,这一点非常明显。一切类型的细致的监督和观察,以及诸如此类,如此才能落实德性规则。一个最普通也最庸俗的例子是,那些迫切想要建立德性王国的法国雅各宾分子,想要将断头台一直持续下去,因为这里有太多在德性上不完美的人。

但关键点在于,自由是某种不同于德性的东西。并且,在某种意义上,它是支配德性的原则。自由不必然存在于宽和国家,政治自由不必然地存在于宽和国家中。那么,一个国家何时才能成为一个宽和国家?有人可能会说,如果在一个国家中,没有人在法律上是全能的,这就可能是一个专制国家,但肯定不是一个宽和的国家,因此,我们就有两个或三个或多个掌握权力的人,但是他们可能会拒绝赋予少数人以自由。

孟德斯鸠提到了两种对自由定义的理解:第一,自由只有当有法治的时候才存在,也就是说,不是任意的统治时才存在。第二,自由只有在道德法或道德法的实施并未受到损害时才存在。这两种理解都不充分,但却在某种程度上决定了他找到解决办法的范围。很明显,可能有法治,而没有权力的分立。如果立法者或行政官同时是法官,或者如果法官仅仅在他心情高兴的时候才是法官,而不是始终具有嘉言嘉行,也仍然是一种法治。

当孟德斯鸠在这里谈到法律时,他指的是一个国家的实定法,而不是自然法意义上的那种根本法。孟德斯鸠的法律的概念类似于霍布斯的法律概念,这就是强调法律在特定问题上是沉默的。法律通过告诉我们不能做的事情,就潜在地告诉我们可以做的事情。因此,法律的沉默就赋予了我们自由。这就是霍布斯的立场,我们读读《利维坦》的第21章,就会发现霍布斯在这个主题上还说了更多的东西。

仅有法治是不够的,我们还必须要知道是何种法律在统治。在某种意义上,在我看来,前法律的、超法律(trans-legal)的原则给法治提供了实质内容,这个前法律的、超法律的原则就是个体的安全。这是一个否定性的原则,在这里存在一个领域,个体在其中是自己的主人。

三、英格兰的政制

接下来看4节的第5段:

尽管所有政府都有一个相同的普遍目标,那就是保存自己,不过,每一个国家各自还有一个特殊的目标。罗马的目标是扩张,斯巴达的目标是战争,犹太法律的目标是宗教,马赛的目标是商贸,中国法律的目标是公众的安宁,罗德人法律的目标是航海,自然的自由则是蛮族的治理目标。一般地说,君主的欢悦是专制主义国家的目标,君主和国家的光荣是君主国家的目标,人人不受约束是波兰法律的目标,结果却是人人受压迫。

在此,孟德斯鸠谈到了不同国家的目标。在第八章第16节中,他曾谈到过不同于原则的目的。在此,很清楚,他谈论的是不是原则,而是某种类似于目的的东西。但我们已经在第八章第16节的讨论中看到,没有一个共和国以德性作为目的。并且这一点在此得到了证实——在此,提到的共和国中,,没有一个以德性作为目的,在此也没有界定说专制政体是以恐惧作为目的的。相反,这里说,专制君主的欢悦是专制政体的目标。因此,目标是某种与原则截然不同的东西。在此给出的推论是,共和政体的目标或目的不是德性。

孟德斯鸠说:“世界上还有一个国家,其政制的直接目标就是政治自由。”也就是说,那些之前提到的国家,例如罗马、斯巴达等等,都不以政治自由作为直接目标。他接下来说:

我们将在下面考察这一自由得以建立起来的原则,如果这些原则是合理的,自由就会如同在镜子中一样显现得清清楚楚。

这个国家就是英国。在此,我们看到了第一个最清晰的例子,也是唯一的清晰例子,这就是一个将政治自由作为自身目的和直接目标的国家,在此,目标并不必然意味着是它的目的。因为,目的可能是个体的安全,而对于个体的安全来说,政治自由不过是手段。

当然,英格兰是一个现代国家,因此,这就需要我们对之前所看到的有关古人和现代人所知道的东西做一修正。古人总是谈论德性,现代人则总是谈论财政、贸易等等。也许在这些较低层次的东西——例如财政和贸易等等——和政治自由之间存在某种关联。

这一节的标题是“英格兰的政制”,本书的编者在这里做了这样的评论:“相对于其他那些提到了名称的国家来说,英格兰这个名称在本节中再也没有出现过。”实际上,这里仅有两次提到英国,另一次提到英格兰。编者在这里算错了。

那么,为了使我们对关键问题有一个充分理解:也就是说,这确凿无疑就是英国政制,尽管在它是否是英格兰政制这个问题上,孟德斯鸠保持了他所能做到的最大程度的缄默。为何他要这么做?我们看一看本节倒数第二段。

我丝毫无意借此贬损其他政体,也不是说……

这里的“借此”说的是对这一具体的政府的称颂,也就是对他在前面提到的英格兰政府的称颂。他继续写道:

……在这种极端的政治自由面前,那些只享有适度政治自由的人们应该感到沮丧。

这里所暗示的法国,我们接续读:

我怎么会那样说呢?因为我明白,就连理性的过头也是不应该的。对于人类来说,适度几乎永远比极端更好。

为了在法兰西共和国或法国政府面前为自己对英国政制的称颂辩护,他在这里才说“理性的过头”。从他的整个论证来说,这里理性并没有过头。孟德斯鸠展示给我们的英国政制,在各个方面都不同于现实的政制,而是一种理性的秩序(rationalorder)。并因此,这是一件有意思的事情。他一方面说这就是英国政制,另一方面他又说这不是——两种说法都正确。

在孟德斯鸠笔下,除了在特定方面做出了一些修饰之外,英国的体系被正确理解为一种合理的秩序。就此而言,它就受教于源自孟德斯鸠的传统——存在于十九世纪上半期的古典自由主义传统,这一传统强调权力的分立等等。

第6节的末尾处,孟德斯鸠在这里说,这个单纯的命题并没有一个适当的名称,对于政治自由来说,三种权力的分立是一个必要的且充分的条件,也就是除了他将在第十二章讨论的那些条件之外的的必要且充分的条件。这里没有一个适当的名称,因此你不过是碰巧在英格兰发现了它。问题是,为何古代的有智慧的人没有想到这一点?一个表面的[但]也是临时性的答案是,英国政制是一种发生了变型的哥特式政制。这究竟是什么意思。

接下来第六节的倒数第二段,现在继续读这段话的倒数第二段。

一切人类事物都有一个终结,我们正在讨论的国家也一样,有朝一日会失去自由,会死亡。

不存在永恒的政制,甚至不存在永恒的国家,英格兰将会死亡,正如罗马、斯巴达和迦太基会死亡一样。

接着读这段话的前一段。

读一读塔西佗的名著《日耳曼尼亚志》就能发现,英国人的政治体制观念是从日耳曼人那里引进的。这种优良的制度最初是在森林中发现的。

关于这个看法有大量的文献。十九时期曾经有一段时期,人们也相信这种看法。在我们时代,这种看法遭到了普遍的拒绝。如果我没有搞错的话,你们可以在麦基文(McIlwain)的著作中找到关于这一点的讨论,或者在他对于西方政治思想史的讨论中,或者是在他的《宪政古今》中看到相关的讨论。在今天已经没有人这样认为了。

但这句话的含义是什么呢?首先,它是在森林中被发现的,这一点暗示了我们什么?。这就暗示我们,它是合乎自然的(natural)。在某种意义上,根据孟德斯鸠时代仍然影响力仍然十分巨大的思维方式——他在某种程度上分享了这种思维方式——合乎理性的便是自然的。自孟德斯鸠那里,我们还可以读到,

在塔西佗时代,日耳曼人似乎还处于自然状态中,正是这些法律的制定,使他们脱离了自然状态。

孟德斯鸠明显地看出了这一状态(status),因为它在某种意义上是没有意义的,因为根据塔西佗的描述,它已经是政治性的了。但它就是自然状态——在这个词的古老意义上讲,就是自然状态(naturalstatus)和符合自然的状态,是完美的状态。(参见第十八章第23节)

……

如您观文后有所感悟,欢迎关注并分享三会学坊。