本文原载于《中外法学》2017年第2期。此处为节选,全文链接请点击左下角“阅读全文”。

百多年前,梁启超先生明确提示了明、清《会典》的学术价值,认为“研究《会典》之性质,实重要中之重要也”。[1]然而一个多世纪以来,学者的研究大多聚焦于律、例,关于《会典》的成果仍然很少,即使偶尔提及,也常数笔带过,不免令人遗憾。近十多年来,情况开始趋于好转,明、清《会典》逐渐成为法律史学的热点之一,成果有所增加,认识也正在加深。[2]

明、清《会典》之成为近一阶段的研究热点,与数字化时代文献环境的改善有关,更深层的原因则在于法律史学不断凸显的问题意识:《会典》究竟是何种性质的文献,有无法律约束力,是现实行用的法典,还是如一些学者所言,只是“营造太平盛世的氛围”“为政权合法性提供依据”“争取官民拥戴”的形象工程?明、清两代的统治者们出于何种考虑,才花费这么大的精力,纂修规模如此宏大、卷帙如此浩繁的《会典》?如果《会典》是现实行用的法典,那么它与《大清律例》的关系如何,与各种事例、则例的关系又如何?这些法律又以何种形式共同构筑起整个清代的法律体系?

本文的研究,建立在前贤时彦的成果基础之上。笔者从这些成果中获益匪浅,但又不完全认同他们的观点。通过对清代五部《会典》及《则例》的重新研读,笔者发现此前学者的不少观点,或只立基于乾隆、嘉庆、光绪《会典》,忽视了康熙、雍正《会典》;或只立基于《会典》正文,忽视了与之一体两面的《事例》《则例》。尤其是在《会典》的性质、《会典》在清代法律体系中的地位、清代法律体系的结构等问题上,有待商榷和厘清之处甚多。笔者学力浅薄,加之文献浩繁,论述中之疏漏不当,恳请师友不吝教正。

一、《大清会典》的纂修及其结构

关于清代康熙、雍正、乾隆、嘉庆、光绪五朝《会典》的纂修情况,学者已有不少介绍,此处不赘。[3]为了讨论的方便,仅将基本信息列表如下:

从上表可见,清代《会典》之纂修有以下几点尤值注意:

其一,清代君臣高度重视纂修《会典》。先后五次,共编成《会典》与《则例》3328卷。其中《康熙会典》近8000页,《雍正会典》13000余页,《乾隆会典》及《则例》5000余页,《嘉庆会典》及《则例》50000余页,《光绪会典》及《则例》15000余页,合计近10万页,超越了古往今来任何一部法律。即使晚清国势危殆,也未放弃纂修,其重视可见一斑。

其二,《会典》纂修团队精英荟萃。雍正、乾隆《会典》总裁之一张廷玉为三朝名臣,曾任《明史》《清世宗实录》总裁,是清代唯一配享太庙的汉臣。《嘉庆会典》总裁之一董诰曾任《四库全书》副总裁,“直军机先后四十年,熟于朝章故事,有以谘者,无不悉,凡所献纳皆面陈,未尝用奏牍”。[4]《光绪会典》总裁徐桐、翁同龢等也都是当时最顶尖的学者。此外,以学术精湛著称的纪昀、钱大昕、潘祖荫、李鸿藻、沈家本等也都曾参与纂修。

其三,继承中有发展,审慎中有创新。康熙、雍正《会典》继承了《明会典》的结构与纂修方法。从《乾隆会典》开始,创新性地采取《会典》与《则例》分编的方式。《嘉庆会典》又创新性地将《会典》《则例》《图》分编。与《会典》《事例》一样,《会典图》也是清代政治社会事务中必须遵循的规范。相比而言,《乾隆会典》最简洁,《嘉庆会典》最详尽,保存的史料最多,学者认为“最为得体”。[5]

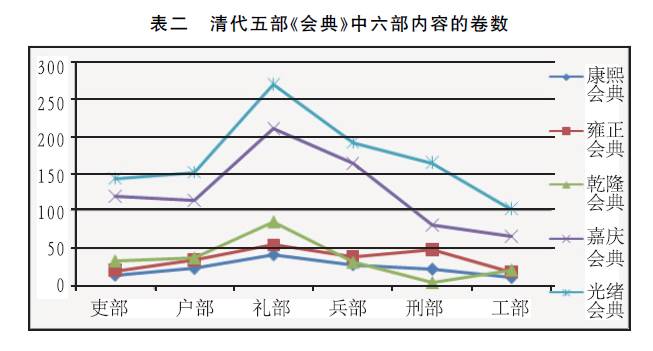

其四,五部《会典》均以“以事属官,以官隶事”为原则,按照宗人府、内阁、军机处、六部、理藩院、都察院、通政使司、诸寺的编纂顺序,其中盛京五部、内务府的位置稍有变化。总卷数呈逐步上升之势,尤以《嘉庆会典》扩编最大。六部之中,礼部卷数最多。清代君臣商议政务,往往援引《会典》,其中尤以解决礼制疑难问题的最为频繁。工部职权较轻,涉及卷数最少,也在情理之中。明代以后的任何一部律典,内分吏律、户律、礼律、兵律、刑律、工律,也总是工律最少。

此外值得注意的是,五朝《会典》中涉及刑部的卷数,呈现不规则的变化。康熙、雍正《会典》中刑部卷数渐次增多,嘉庆、光绪《会典》《则例》中也是如此,但乾隆《会典》《则例》中,刑部卷数一共只有四卷。其缘由较为特殊,因为乾隆帝认为,《大清律例》《督捕则例》《三流道里表》等“皆已刊刻颁行,只备参考,无庸复载於此”。[6]嘉庆朝以后将《大清律例》等重新纳入《会典》,则进一步确认了《会典》相对于律、例的上位法地位。

二、《大清会典》是清代的根本法

“根本法”是一个现代法学概念,对应概念的是“普通法”。两者的关系是:根本法规定国家最基本的制度,在法律体系中居于最高位阶,制定、修改过程均极为审慎严格;普通法是根本法以外的所有法律的总称,居于根本法之下,不得与之相违背,制定修改也相对简易。由于规定最基本制度和居于最高位阶的特性,根本法的违法主体也不同于普通法,往往是国家机关、政府官员,甚至国家领导人;违反根本法的案件量,也必然少于违反普通法的案件量;对于违法行为的惩处方式和程序,也与违反普通法不同。

不少学者认为“根本法”是现代法学概念,或者与“宪法”概念混为一谈,因而不敢将其用于法律史研究。其实,这两个概念很容易区分:前近代国家没有宪法,不等于没有根本法,古代统治者往往用“国之大事”“王者之制”“大经大法”等词语指称他们的根本法。近代国家制定宪法之后,宪法成为一国的根本法。因此,“根本法”概念可以用于法律史研究。此前学界关于《会典》性质的五种流行观点,大多就是基于“前近代国家没有宪法,因而也没有根本法”这种认识偏差而产生的。

(一)关于《会典》性质诸观点的辨正

1.史书说与政书说

这两种观点最为保守,仅将《会典》视为清代官方编纂的史料汇编,而非现实行用的法律,其立论基础是《四库全书》将《会典》归入“史部”。[7]诚然,清代政府组织编修过一些“官修史书”,如《清通典》《清通志》《清文献通考》等,但它们与《会典》绝非同类文献,无论是纂修团队还是体系内容,都不可同日而语。[8]

“史书说”令人误以为,清代五次纂修《会典》只是出于君主好大喜功,实践中不过具文而已,这绝对是一种错觉。事实上,《会典》是清代君臣经常查阅援引、具有普遍约束力的法律文件,绝非“史书”或“史料汇编”。《康熙会典》中明确声明,其绝非“缘饰虚文,铺张治具”,而是“常作之师”。[9]道光时期的一份谕旨也明确警告,勿将《会典》视为具文,应按照规定参奏违反《会典》的官员。[10]

“政书说”[11]是“史书说”的细化,但不是更准确,而是更“偷懒”,其立论基础是《四库全书》及《清史稿》将《会典》归入了“史部?政书?通制”类。[12]要知道,“政书”只是清人对书籍的一种归类,在两《唐书》《宋史》《元史》《明史》的《艺文志》中就没有这种归类。[13]也就是说,即使对中国古代学者来说,“政书”也不是一种常用的分类,在当代学术语境中更已沦为死语。更何况,《清史稿?艺文志》中,编者将“政书”分为通制、典礼、铨选科举、邦计、军政、法令、考工七种,划分标准显然是“总则+吏户礼兵刑工分则”。如果将《会典》归为“政书”,那么与之同列的《中枢政考》《八旗则例》《军器则例》《大清律例》《督捕则例》等也只好归为“政书”了,这岂不是越解释越糊涂。

2.行政法典说

“行政法典说”是关于《会典》性质的最流行、最具迷惑性的观点,梁启超、[14]浅井虎夫、[15]织田万、[16]林乾、[17]鞠明库[18]等学者均持此说,法律通史著作和高校法律史教材亦多采此说。[19]其立论基础,是“法律体系=一国+现行+全部+部门法+有机整体”这种近现代大陆法系的法律体系理论。按照这一理论,《会典》只能是宪法、行政法、民法、刑法、诉讼法、国际法中的一种,似乎只有行政法相对适合。这就好比用“弦乐器=钢琴+提琴+竖琴+吉他等”的分类法,硬把二胡归入小提琴、把琵琶归入吉他、把古筝归入钢琴一样,令人啼笑皆非。

此前已有不少学者对“行政法典说”提出批评,如柏桦先生认为,将《明会典》视为行政法典“以现代的眼光来看,未免有些偏颇”。[20]李秀清教授认为,该观点“使人有张冠李戴之感”。[21]在笔者看来,该观点更严重的疏漏,在于忽视了康熙、雍正《会典》收入《大清律》,嘉庆、光绪《会典》规定了刑法基本制度和原则并将《大清律例》收入《事例》这一重要现象。如果《大清会典》是行政法典,那么收入《大清会典事例》的《大清律例》岂不也成了行政法中的行政法?

3.根本法与行政法合一说

该说实为“行政法典说”的变形,意在兼取两长,实则两失,而且陷入了相对主义。[22]诚如吕丽教授所说:“对历史问题应当历史地去分析”,不应过于僵化地“按近现代法的部门分类去衡量中国古代的法典”。因为中国古代的立法者,是不可能站在“法律体系=一国+现行+全部+部门法+有机整体”的理论体系下思考问题的。将现代法律体系概念,生搬硬套到清代法律体系上,难免枘圆凿方、牛头马嘴。

然而很可惜,吕丽教授还是不愿“按近现代法的部门分类衡量中国古代的法典”的分析框架,并为之自圆其说。她一方面以中国传统社会有“人治”“行政权力支配”为由,试图证明《大清会典》可以既有行政法面貌,又产生根本法效果,另一方面又引用《不列颠百科全书》“宪法和行政法之间很难划分界限”的话,试图证明根本法与行政法是可以“合一”的。[23]她忽略了《不列颠百科全书》的说法只能适用于英国(独特的柔性宪法国家),并不适用法国或美国,更不适用于古代中国。至于“人治”或“行政权力支配”,与法律体系的内部结构全无关涉,根本不能推出行政法与根本法合一的结论。

4.综合汇编式法典说

与上述两说类似,该观点也肯定《会典》是现实行用的法典。其错误在于,将中国古代皇帝的政治权力与法律权力混为一谈了。这是一种很常见的认识。诚然,中国古代的皇帝确实拥有至高无上的政治权力,但不表明这种权力总是会得到法律的认可。[24]该观点还认为,《会典》是“营造太平盛世的氛围”,“为政权合法性提供依据”,“争取官民拥戴”的形象工程,又与其“综合汇编式法典说”自相矛盾,此处不再赘论。

综之,行政法典说、根本法行政法合一说、综合汇编法典说都肯定《会典》的法典性质,但都否认其在法律体系中的中心地位,严重低估了其法律效力位阶。

(二)《大清会典》是清代的根本法

此前已有学者认可《大清会典》的根本法地位,但未见详论。[25]如《四库全书总目提要》就称《会典》为“以官统事,以事隶官,则实万古之大经,莫能易也。”[26]近代以来,也有学者将《大清会典》视为“宪法”。[27]连行政法学巨擘织田万也承认,《大清会典》“固为经久常行之法”。[28]

如岸本美绪教授所言,精确理解当时的“语言”,是研究法律史的关键。”[29]古汉语中的“典”字,本就有“根本法”之意。对此,孔颖达有权威的解释:

经之与典,倶训为常,名“典”不名“经”者,以经是总名,包殷周以上,皆可为后代常法,故以“经”为名。典者,经中之别,特指尧舜之德,于常行之内,道最为优,故名“典”不名“经”也。[30]

也就是说,在中国儒家传统中,夏代以前根本法可为今用者,称为“经”;商周以后根本法可为今用者,称为“典”。清代《会典》的行文中每每模仿《周礼》的语气,以彰显自身的根本法地位,原因即在于对于立法者来说,《会典》正是居于原本由《周礼》占居的位置。[31]

在纂修过程中,立法者也一再宣谕《会典》的根本法地位,并反复强调“不得摭例以淆典”,以维护其最高效力位阶。如《康熙会典》纂修之前,熊赐履将纂修目的概括为“上有道揆,下有法守”。[32]《康熙会典?御制序》中,自称“大经大法”“大中之轨”“一代之治法”。[33]《雍正会典》中,自称“大经大猷”“规型之尽善,仪典之大成”。[34]《乾隆会典》中,自称“国家大经大法,官司所守,朝野所遵。”[35]《嘉庆会典》中,自称“大经大法,美不胜书”,等等。[36]

《会典》的纂修过程,也体现了其根本法地位,其他法律都必须以之为准绳。如《康熙会典》强调“纲维条格,甄录无遗,终始本末,犁然共贯”。[37]除编入“本朝颁行诸书”,如《品级考》《赋役全书》《学政全书》《中枢政考》《现行则例》外,还要编入皇帝诏敕、谕旨及部院衙门的题准、覆准、议准等,以实现法律的统一和协调,解决“条例事宜多散见于卷牍,百司既艰於考衷,而兆姓亦无由通晓”等问题。[38]《雍正会典》同样将“各部院衙门礼仪条例,悉行检阅,照衙门分类编辑”,“非徒缘饰虚文,奉行故事”。[39]

清代统治者纂修《会典》的目的,正如康熙帝所言,是希望“群臣勤修职业,每建一事,布一令,务期上弗戾於古,下克誡於民”。[40]也就是说,制定和执行规则,既要有合法性,又要有可操作性。乾隆朝《钦定大清会典则例?序》也说每修成《会典》一卷,即副以《则例》一卷,先发该衙门校勘,实无遗漏讹错,然后进呈,恭竢钦定。要以《会典》为纲,《则例》为目,则详略有体,庶与《周六官》《唐六典》遗意犹为仿佛。”[41]

当然,历史总是处在发展变化之中。清代统治者对于《会典》的态度,也并非绝对一成不变。[42]纂修之初,他们确有模仿《周礼》《唐六典》《唐会要》的初衷。[43]但是,从正式纂修之后的状况,以及纂修之后的实际运行看,又有了新的发展。[44]从康熙朝,到雍正朝,再到乾隆朝,立法者们越来越明确地意识到,《会典》是其整个国家的“大经大法”,用现代法学语言来表述,就是“全面规范国家各项基本制度、经久常行的根本法”。下文将就清代《会典》的现实行用,作进一步的论述。

三、《大清会典》的现实行用

一部文献是不是法律,主要看两方面:形式方面,文献制定者是否宣称其为法律;实质方面,文献公布后是否现实行用,并留下行用的证据。举例来说,唐代公布《六典》后,既未宣称它是法律,也未在实践中行用,所以一般认为《六典》并非法律。[45]唐亡之后,后梁焚毁唐代法律,不包括《六典》。后唐在定州发现“本朝法书具在”,也不包括《六典》。

《大清会典》与《六典》不同,是一部现实行用的法典,而且地位崇高。[46]清代立法者的宣谕中,对其性质和地位有明确的定义。如《康熙会典?凡例》规定,收入与否的标准是“经久可行”和“奉旨特行”,如“事属权宜”则不收,就是说,收入的必是可“行”的。[47]《乾隆会典》的纂修者也反复强调,纂修《会典》并非形式主义、面子工程,不是“每朝迭修为故事”,而是整齐“经久常行之制”,让官员们“知宰世驭物所由来”,日常公务中尽量少出差错。[48]

当然,立法者的自我宣谕,有时有夸大之嫌,属于“有意史料”,证明力相对低一些。与立法者的宣谕相比,史料中保留下来的与《会典》有关的颁行、查询、援引、解释、增修、删除以及强调应当遵循《会典》、恢复《会典》的休眠条款、对违反行为进行制止惩处的“无意史料”,能够更有力地证明《会典》是清代现实行用的根本法。[49]

(一)颁行

顺治时期,已有官员建议将《明会典》改名《清会典》颁行全国。[50]康熙九年,根据江南道御史张所志的建议,《康熙会典》在全国颁行。[51]康熙四十一年,山西道御史张瑗又提出相同请求,也得到了批准。[52]这可能是因为《康熙会典》初刊量较少,中央官员近水楼台,比较容易读到,地方官则只有在省署才能读到,所以康熙时的两次颁行建议,都来自道台一级的官员。

关于《乾隆会典》的颁行情况,史料互有参差。乾隆元年的一份敕谕中说本朝《会典》所载,卷帙繁重,民间亦未易购藏。”[53]乾隆六年,礼部官员在讨论中又提到《会典》所载颁行已久。”[54]合而观之,可知《乾隆会典》也颁行于全国,但范围仍比较有限。乾隆中期,一位名叫顾鋐的官员,竟然用六百里加急请求朝廷在各省颁发《会典》,乾隆帝斥责其滥用“加急”,但并没有反对其建议。[55]将《会典》颁行于全国,应该是当时中央与地方的共识。

道光七年,发生了一起与《会典》颁行有关的事件,颇为有趣:

济宁城守营都司徐万荣,坚执远年未经修改《会典》,内有掌印佥书都司‘见各道平行’一语,辄与运河道文移抗不相下。经该署河督查明新修《会典》,发给阅看,并面为开导,犹复盛气相向,藐抗不遵。实属蔑视上官,故违定制。徐万荣著先行撤任,交部严加议处。[56]

这位名叫徐万荣的都司,认为依照《会典》,自己应与道台平行,没想到他依据的是旧版的《乾隆会典》,上司向其出示新版的《嘉庆会典》,他并不服气,结果遭到惩处。此案表明:其一,《乾隆会典》颁行更广,已经达到道台、都司一级;其二,地方官非常重视《会典》,将其作为行事准则,绝非具文;其三,《嘉庆会典》卷帙大增,新旧衔接不佳,部分官员未能及时掌握;其四,新《会典》一旦颁行,旧《会典》即归失效,无论是否知情,都须遵循新版。

为了解决《会典》难以普及的问题,清政府有时会颁行一些专条汇编。如乾隆时,礼部“萃集历代礼书并本朝《会典》,将冠婚丧祭一切仪制斟酌损益,汇成一书”。[57]道光时,为了抑制婚丧浮奢风气,“依《会典》仪制,刊布规条,宣谕民间。”[58]光绪时,又将《会典》中“有关民间吉凶礼节者,刊布通行”。[59]其后,又将“嘉庆十八年以后增定一切典礼,及修改各衙门则例,编辑成书,颁行中外”。[60]

清末印刷条件进一步改善,《会典》颁行范围又有扩大。光绪二十七年,《会典》被列为翰林院编修以上官员的必读书。[61]次年,分赐各省学堂《会典》一部。之后又加印五百部,分发中央官署及各省衙门。[62]清代后期各级官员阅读《会典》,应该是没有问题的。

(二)查询

由于清代在全国颁行《会典》,后期范围更广,各级官员都能较方便地阅读《会典》。清政府还不定期颁行《会典》中某些方面的专条汇编。中央和地方官员在处理军政、民政、刑政事务时,都养成了查询《会典》的习惯。这是《会典》现实行用的基础和保障。

清代官员查阅《会典》的例证,可谓不胜枚举,朝廷议政时,“谨按《会典》”“谨遵《会典》”“《会典》开载”“《会典》并未开载”等,都是惯用之语。如顺治时,官员蒋永修查阅《会典》后,认为州县呈送勇士的标准是“力胜五百觔或四百觔、三百觔”,而他见到武场试录却不及三百觔,“与《会典》之例不符”。[63]魏象枢以母老请求终养,也以《会典》为据。[64]乾隆二十八年,朝鲜英祖李昑令其孙李祘“以孙承祖”,却称为“世子”,而非“世孙”。乾隆帝听取报告后认为不妥,命令礼部“检查《会典》,该国从前曾否有似此立孙之事”,作为决策参考。[65]

地方官办理军政事务时,也会查阅《会典》,一旦发现《会典》没有规定,就会请示朝廷,请求补充规定。一些大臣也会以《会典》为后盾,抵御官场中逢迎谄媚的歪风邪气。乾隆二十八年,一位广西官员奏称,总督巡视时总兵应如何接待“《会典》内并未开载”,请求朝廷确定仪注以便遵照。[66]同治四年,曾国藩在给其子曾纪泽的信中提到,他正在核改《水师章程》,需要了解提镇至千把的养廉钱数额,苦于无书可查,要求“翻会典查出寄来”。[67]

为了督促官员遵守法纪,连皇帝也会经常查阅《会典》。[68]《清实录》中多处提到道光帝“每宵旰筹思,昨阅《会典》,内称……”云云。[69]还提到他“详加披阅”《会典》,发现官员在奏折中提出的“严禁僭用服色”,其实《会典》中已有规定,遂否决该项请示。[70]清代有不少勤政的皇帝,道光帝是其中之一。他甚至将《会典》与其他法律文件对勘,寻找其中的不同或差错,并要求改正。[71]

由于礼仪是展现中央(尤其是君主)威权的最好机会,《会典》相关规定极为细密,由其产生的疑难也最多,因此,官员查询《会典》礼制规范尤其频繁。如乾隆五十年,乾隆帝将十女儿固伦和孝公主嫁给和珅的儿子丰绅殷德,为了确定固伦额驸的服色穿戴,军机大臣“查阅《大清会典》”,确认“并未详细开载”,不得不参照乾隆十二年色布腾巴勒珠尔娶固伦和敬公主的做法执行。[72]

此外,各省府州县编写地方志时,也往往查询《会典》。一旦遇到其他文献中的时间、地点、人物、数据记载与《会典》不合,往往会舍弃其他文献而采信《会典》。[73]

(三)解释

官员办理军政、民刑、刑政事务时,或在文书中引用《会典》条款时,难免会对《会典》条款产生不同的理解,需要朝廷作出权威的解释。为了维护自己的利益,不同官位和品级的官员,也会对《会典》条款作出有利于自己的解释。乾隆时期有一起非常典型的案件。当时,根据《会典》规定,五品官嫡母在世,生母不得并封,但可捐封;嫡母去世,则生母可以获封。一位名叫张卿云的五品官,嫡母已经去世,生母本来无须捐封,但他错误地理解了《会典》例义,将妻子也开列在了请封的名单中。吏部认为他“冒领封典”,予以参劾。案件进入审理后,刑部却持不同意见,认为张卿云只是不明《会典》例义而已。他们建议允许他另捐一份封典,与生母一并受封,得到乾隆帝的批准。[74]这起案件显示,由于《会典》的现实行用性,不同部门和官员会对相关条款产生不同理解,需要上级官署裁定,最终则是由皇帝钦定,以确认何者为最权威的解释。

在雍正四年发生的“王九格案”中,同样涉及对《会典》条款的解释。旗人王九格状告陆灿、陆焕系伊家投充即汉人奴仆,陆氏兄弟呈辨自己并非奴仆,王九格之状告为旗棍讹诈。该案久拖不决,多次会审未果,官员们对《会典》规定有不同的理解。最后,直隶总督李绂会同布政使德明、按察使张廷柱覆审,对《会典》“父兄伯叔住种满洲房地,子弟侄看守故土坟茔,查其输粮在先红册载名者,即断为民”作出有利于陆氏兄弟的解释,判决王九格败诉。[75]

(四)修改

由于《大清会典》袭自《明会典》,一些条款原样照抄,另一些稍作变更,难免出现难详其义、有悖常情、条文乖违、不孚实用之弊。为此,清政府不得不经常修改相关条款。如乾隆十二年,将祭享太庙献爵献帛“例用侍卫及太常寺官”,改为“用宗室人员”。[76]乾隆十四年,修订“相沿前明敝典未更”的旧制,规定“斋宫致斋,勿鸣鼓角”。[77]这些修订使条款更优化,衔接更合理,保证了《会典》有更好的可操作性。

从留存的例证看,清代对《会典》的修改,大多与加强中央(尤其是君主的)权威有关。乾隆十五年,湖北巡抚奏称,此前旌表守节妇女,率由督抚、学政给扁汇题,有“人臣得操表扬之柄”的嫌疑,建议“敕内阁拟字给扁”。礼部议准,乾隆帝钦定“清标彤管”四字,“载入会典遵行”。[78]乾隆三十年,根据军机大臣的建议,将《会典》中规定的亲王冬用全貂坐褥,郡王冬用貂缘坐褥,分别降低一格,以体现皇帝、亲王、郡王的等级差别。[79]

当《会典》条款明显不妥时,清代君臣并非一味僵化死守,而是设法予以调整,使之适应实践所需,不至于沦为制度枷锁。如乾隆元年,废止了《会典》中关于“提镇到京,赴部投文,听候引见”的规定。[80]乾隆十一年,户部同意四川巡抚的建议,对采炼过于艰苦,难以达到《会典》四六抽课标准的部分四川铜矿,改为二八抽课。[81]

更典型的例子,发生在乾隆三十九年。四川酆都知县杨梦槎、县丞倪鹏、吏目罗载堂三人因公殉职,按照《会典》规定,只有知县杨梦槎可以加赠荫恤,倪鹏只是县丞,罗载堂只是吏目,据《会典》并无赠条。朝廷同意四川总督的建议,适当变通规则,对倪、罗二人分别予以加赠荫恤。[82]

从上述事件也可看到,只有在必须变通,且无明显危害时,清政府才会予以变通《会典》规则,总体上非常慎重。哪怕只是一字之差,也要详细调查讨论。如乾隆四十二年,军机大臣提出《会典》中“遣奠”一词不详“遣”字之义,经反复商讨,认为是孔颖达解释《仪礼》时“牵合成文”所致,才决定将“遣奠”改为易于理解的“飨奠”。[83]

......