编者按:刘浦江教授《邓广铭与二十世纪的宋代史学》原载《历史研究》1999年第5期。微信版有较大删节,并略去原文注释,引用请以原发表版本为准。

邓广铭与二十世纪的宋史

刘浦江

在20世纪的中国史学史上,邓广铭教授占有重要的一席。作为宋代史学的开创者和奠基人,他的学术贡献影响着几代宋史研究者。从学术史的角度来看,这是一位值得研究的现代历史学家。

一、邓广铭的学术道路

邓广铭(1907—1998年),字恭三。1907年出生于山东省临邑县。

一九三六年春在老北京大学灰楼宿舍前

邓广铭1932年考入北大史学系。1927至1937年是20世纪中国学术史上的黄金十年,从30年代初到“七·七事变”前,则是北大史学系最辉煌的时期。邓广铭在此遇到了对他学术道路影响最大的两位导师——胡适与傅斯年。

胡适自1932年至1937年担任北大文学院院长。邓广铭上四年级时,选修胡适开设的“传记文学习作”,并最终在1936年春写成《陈龙川传》作为他的毕业论文。该文获得胡适很高的评价。邓广铭之所以选择宋史研究作为其毕生的学术事业,之所以把主要精力用来撰写历史人物谱传,都与胡适有很大关系。

傅斯年对于栽培、陶冶邓广铭,“付出了更多的心力”。傅斯年在北大史学系开设的“史学方法导论”令邓广铭印象深刻。傅斯年在课上再三提出“史学即是史料学”的命题。邓广铭的学术风格和治学方法留下了傅斯年史学观念的烙印。不过要说傅斯年对他的“栽培”和“陶冶”,那主要还是在毕业以后的十年。

邓广铭1936年毕业后,在北大文科研究所任助理员。由于胡适认为《陈龙川传》应补述陈亮与辛弃疾的交往,也因“日寇步步进逼,国难日亟”的时代环境,邓广铭开始研究与陈亮同为“爱国之士”的辛弃疾。

大约在1936年底,邓广铭写出了题为《〈辛稼轩年谱〉及〈稼轩词疏证〉总辨证》的成名作,指出梁启超与梁启勋著作的种种不足。次年春,邓广铭准备申请辛弃疾研究的课题经费时,胡适勉励他说:“三十多岁的人做学问,那是本分;二十多岁的人做学问,应该得到鼓励。”但要求他必须先写一篇批评梁氏兄弟的有份量的书评,于是他将已写成的那篇文章寄给《国闻周报》,并很快被刊出。这篇文章博得胡适、傅斯年、陈寅恪、夏承焘等人的一致称许。

由于这篇文章的影响,申请得到顺利批准。“七·七事变”爆发后,北大只允许正副教授随校南迁。此后两年间,邓广铭一头扎进北平图书馆,完成了《辛稼轩年谱》、《稼轩词编年笺注》与《辛稼轩诗文钞存》。

一九九〇年与叶嘉莹、袁行霈、村上哲见、李孝聪在铅山辛弃疾墓

1939年8月,奉时任北大文研所所长傅斯年之召,邓广铭前往昆明。在昆明北大文研所的一年多时间里,邓广铭与陈寅恪同住一楼,朝昔相处。也正是在此时,傅斯年千方百计地想要把邓广铭研治宋史的专业思想巩固下来,甚至“逼着”他购入当时刚刚刊行而价格不菲的《宋会要辑稿》。

1940年秋,邓广铭为继续利用史语所丰富的图书资料,随该所前往四川李庄。1940年底至1942年春,他对《宋史》加以考订,完成了《宋史职官志考正》、《宋史刑法志考正》等文字。至抗战结束时,已担任复旦大学史地系教授的邓广铭,又有《陈龙川传》、《韩世忠年谱》、《岳飞》三部著作相继面世。

抗战胜利后,傅斯年一度代理胡适任北大校长,遂请邓广铭回北大史学系执教。在傅斯年、胡适长校期间,邓广铭还义务承担了校长室部分工作。此后,邓广铭再也没有离开过北京大学。

一九四七年在北京大学校舍前

1950年,邓广铭晋升为北大历史系教授,50年代是邓广铭学术创造力极为旺盛的一个阶段。在此期间,他出版了《王安石》、《辛弃疾(稼轩)传》,并推出《岳飞传》与《辛稼轩年谱》的修订本,《辛稼轩诗文钞存》在重新校订后再版,《稼轩词编年笺注》亦得刊行。在当时的北大历史系教师中,邓广铭的学术成果是最多的。

1957年,中国知识分子的劫难开始了。1956年,邓广铭提出以职官、地理、目录、年代为研究中国历史的四把钥匙。在1958年的双反运动中,此说被当作资产阶级史学方法遭到清算。而从1964至1977年,他的学术研究工作基本处于停顿状态,唯一的著作是那本引起争议的《王安石──中国十一世纪时的改革家》。这是他57岁到70岁之间,正是一个学者学术生命最成熟的时期。

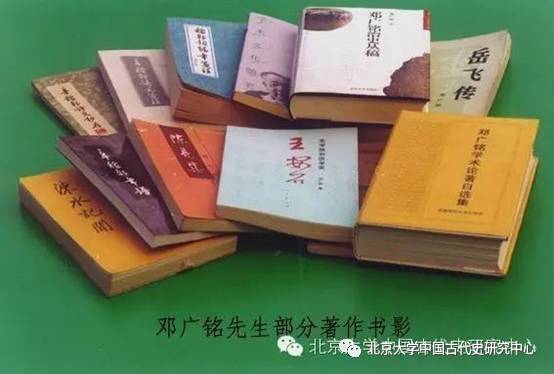

直至“四人帮”被粉碎,邓广铭迎来他学术生命上的第二个青春,这也是他学术贡献最大的时期。就学术成果而言,这20年出版的著作有8种之多:《岳飞传》增订本、增订校点本《陈亮集》、校点本《涑水记闻》、《稼轩词编年笺注》增订本、《邓广铭学术论著自选集》、《辛稼轩诗文笺注》、《邓广铭治史丛稿》、《王安石》修订本。与此同时,他还发表了40多篇论文。

邓广铭晚年的贡献已不仅局限于个人的研究领域,他为推动中国史学发展,培养史学后备人才,发挥了非常重要的作用。他为中国史学会、北大历史系“中兴”,为中国宋史学会、北大中古史中心的创立与发展所作的贡献,也许比他个人的研究和著述更富有意义。

二、邓广铭的学术贡献

中国的断代史学是从本世纪新史学兴起之后才逐渐形成的。就宋代历史的研究状况而言,在本世纪之前只有史书的编纂和史料的考订,没有史学可言。

宋代史学体系之建立,始于邓广铭。至40年代,邓广铭在宋史学界的权威地位已得到陈寅恪、顾颉刚等人的承认,有“他日新宋学之建立,先生当为最有功之一人”,“宋史的研究,邓先生实有筚路蓝缕之功”之誉。40年代末,由于邓广铭的努力,宋代史学在中国史学中已经独树一帜。

今天,邓广铭教授被公认为本世纪宋史学界的泰斗。周一良教授认为他的研究通贯两宋,兼顾宋代政治史、经济史、典章制度与学术文化,堪称“二十世纪海内外宋史第一人”。漆侠教授的评价则是“致广大而尽精微”,他认为唯有邓先生是“真正能够盱衡天水一朝史事的”,是“宋辽夏金断代史方面的通才”。

在20世纪的中国史学史上,邓广铭教授究竟占有怎样的位置?自新史学诞生以来,中国出现了王国维、陈寅恪、陈垣、钱穆、顾颉刚五位堪称“通儒”的史学大师。其次是在某个断代史或专门史领域获得最高成就、享有举世公认的权威地位者,如唐长孺之于魏晋南北朝史,韩儒林之于蒙元史,谭其骧之于历史地理,以及邓广铭教授之于宋史。

二十世纪八十年代与唐长孺、陈乐素合影

在邓广铭教授一生的著述中,最主要的是四传二谱,即《陈龙川传》、《辛弃疾(稼轩)传》、《岳飞传》、《王安石》和《韩世忠年谱》、《辛稼轩年谱》。周一良教授认为:“与一般史学家不同的一点是,他不但研究历史,而且写历史。他的几本传记……都是一流的史书,表现出他的史才也是非凡……当代研究断代史的人,很少有人既能研究这一段历史,又能写这一段历史。”

此外,《稼轩词编年笺注》也是一部高品质的传世之作。曾经有人谈到对此书的印象:“它是出自一个历史学者之手,而决非出于一个文学家或文学史家之手。”邓广铭教授对此的反应是:“这个评语的涵义,不论其为知我罪我,我总认为它是非常恰当和公允的。”我们不妨说,这句话道出了此书的学术价值所在。

一九八四年秋与陈乐素、张元、黄宽重、梁庚尧摄于香港中文大学第一次国际宋史研讨会期间

整理和研究历史文献,也是邓广铭教授的重要学术贡献之一。他对《职官志》和《刑法志》的考订,是自《宋史》问世以来对此书的第一次认真清理。文革期间,他曾一度参加《宋史》点校工作。80年代以后,他长期担任国家古籍整理出版规划小组成员和全国高等院校古籍整理研究工作委员会副主任,并点校出版了《陈亮集》和《涑水记闻》(与张希清合作)。在他的主持下,北大中古史中心还点校了赵汝愚的《国朝诸臣奏议》,并编成《宋人文集篇目索引》。

邓广铭教授在研究南宋前期的宋金和战等问题时,曾花费过很大精力校勘《三朝北盟会编》。他早就准备在点校此书的基础上,仿照陈垣的《元典章校补释例》写出一部《三朝北盟会编校勘释例》,为古籍整理工作提供一个范例。现在,《三朝北盟会编》一书已经由我协助他完成点校工作,而他却来不及写这部《校勘释例》了。

晚年在书斋中读书,时年近九旬

衡量一位学者的成就和贡献,还有一个很重要的方面,那就是他对学科的推动作用。邓广铭教授从教六十年,今天宋辽金史学界的中坚力量大都与他有直接或间接的师承关系,在这个领域建立了一个成功的学统。他在80年代担任宋史学会会长后,为推动宋代史学的繁荣和进步做出了巨大的贡献。最近二十年来,中国大陆宋史研究水平的提高是尤为突出的。

一九八四年宋史学会年会,会后合影留念

邓广铭教授的女儿邓小南曾说:“我觉得他是很想做傅斯年那样的学界领袖的。”文革以后,邓广铭教授的学术地位和崇高声望使他有可能像傅斯年那样为史学事业做出更大贡献。1978年他出任北大历史系主任后,四处网罗人才,让张广达回来做专业研究,从山西调来王永兴,从社科院调来吴荣曾,从中文系调来吴小如。为了提高教学质量,他又先后聘请许多专家到历史系兼课。今日北大历史系能够重振雄风,邓广铭的“中兴”之功实不可没。

一九八四年与学生们在北京大学中国中古史研究中心

创建北京大学中国中古史研究中心,是邓广铭教授晚年的又一贡献。现在回过头来看,中心的建立确实为北大历史系储存了一批优秀的人才,今天他们已经成为中国史学界的一支生力军。邓广铭亦以此为“晚年极感欣慰的一桩事”,他成功地实现了学术研究的薪火相传。

三、邓广铭的学术品格

单从成就和贡献着眼,大概是很难真正理解一位学者的。学者的个性隐藏在他的学术品格之中。

首先从学术态度说起。学术态度的严肃性是学者的基本修养。民国时期,历史学家大都经受过实证史学的严格训练,学风严谨已成为他们的职业习惯。而即使在建国后政治介入学术,“以论带史”盛行的学术氛围中,邓广铭教授也始终坚持实证史学的传统,并在北大的课堂上公开提出“四把钥匙”说。

忠诚于学术是邓广铭教授的一贯原则。50年代末,在讨论中小学历史地理地图教材编写体例的会议上,他反对由吴晗起草并经周恩来批准的“八条”。“八条”的基本原则是要根据新中国的疆域来解释历史,将历史上不同民族之间的国与国的矛盾看作是国内的民族矛盾。他坚决主张尊重历史,不能根据现实曲解历史,结果会议不了了之。后来有人向上面反映:邓广铭把会议搅黄了。

一九八四年春《中国大百科全书·辽宋夏金史》编委会合影

邓广铭教授的许多著作都经过反复再三的修改、增订乃至彻底改写,这种情况在中国史学界似乎还找不到第二例。去年,河北教育出版社准备为他出版全集,他坚持几部传记要在重新改写完毕后才能收入全集。他在致该社编审张惠芝的信中说:“我一生治学,没有当今时贤的高深造诣,使20年代的著作可以在90年代一字不变的重印。我每有新的见解,就写成新书,推翻旧书。”这就是他始终不渝的学术理想:追求至真、至善、至美的境界。

邓广铭教授对于正式发表的文字,都字斟句酌,决不苟且。他的论著既是如此认真地写出来的,就不能容忍别人改动他的文稿。更不能让他容忍的,是由于某种“违碍”而删改文字。1996年,他为《台大历史学报》写了一篇《怀念我的恩师傅斯年先生》。中国青年出版社在将这篇文章收入《邓广铭学术文化随笔》一书时,提出删去其中部分文字,他当即表示:“如果删去这段话,我这本书就不出了!”

邓广铭教授执著的学术精神令人肃然起敬。一位年过九旬的老人,仍每天坚持读书和写作,直至病倒为止。支撑着他那风烛残年的躯体的,该是多么顽强的精神。

章学诚最为推崇的是这样两种学术造诣:“高明者多独断之学,沉潜者尚考索之功。”邓广铭教授在《邓广铭治史丛稿》的自序中,以此概括他毕生的学术追求。他认为一位历史学家“一是必须具备独到的见解,二是必须具备考索的功力”。我以为,“独断之学,考索之功”,再准确不过地点出了邓广铭教授的治学风格。

一九八七年春与日本著名学者斯波义信在东京

一个学者有点学问并不难,学问渊博也不甚难,难得的是有见识。“独断之学”要求学者不但要有见识,而且要见识卓越,见识特出。邓广铭教授素以史识见长,总是能够独树一帜,自成一说。他的观点一向旗帜鲜明。

史识源自深厚的学养。史学之道,但凡“独断之学”,必定有赖于“考索之功”。对于邓广铭教授那一代人来说,考证功夫似乎是先天的长处,而他的考证功力即便在同时代人中也是突出的。“考索之功”的前提是对史料的充分掌握。

傅斯年提出的“史学即是史料学”的观点,自50年代以来一直遭到批判,邓广铭教授近年公开表明了他的态度:“‘史学即是史料学’的提法,我觉得基本上是没有问题的。因为,这一命题的本身,并不含有接受或排斥某种理论、某种观点立场的用意,而只是要求每个从事研究历史的人,首先必须能够很好地完成搜集史料,解析史料,鉴定其真伪,考明其作者及其写成的时间,比对其与其他记载的异同和精粗,以及诸如此类的一些基础工作。”

对于宋史研究者来说,“穷尽史料”是一个很高的要求,但邓广铭教授在他的研究中做到了这一点。

在邓广铭教授非常个性化的学术特色中,他的论战风格令人印象深刻。他写于1935年的第一篇学术性文章《评〈中国文学珍本丛书〉第一辑》是论战文字,而1997年写成的最后一篇论文《再论〈辨奸论〉非苏洵所作──兼答王水照教授》,仍是论战文字。他在阐述自己的学术主张时说:“至于‘奄然媚世为乡愿’(章学诚语)的那种作风,更是我所深恶痛绝,一直力求避免的。”

顾炎武曾提出一个理想的学者标准:“愚所谓圣人之道者如之何?曰博学于文,曰行己有耻。”邓广铭教授将“博学于文,行己有耻”作为座右铭,以此来规范他的道德文章。

一九九二年八十五寿辰与学生们摄于朗润园

这里只想就一件小事来谈谈他的人格风范。去年春,河北教育出版社补贴资金出版了《庆祝邓广铭教授九十华诞论文集》,并以此为条件,商定出版他的全集。在出版事宜出现问题时,他首先想到的是,他将欠下出版社的一份情,“这使我感到沉重的压力,如何清偿此事,成为我心头一块大病”。他去年10月致信张惠芝,仍希望由该社出版全集,但必须等他把四部传记全部改完;如果出版社方面不同意这个方案,“我在有生之年必须对贵社印行我的《九十祝寿论文集》作出报答,那么就请贵社把印制这本论文集的费用清单告诉我,我将在半年之内分两期全数偿还贵社。我今年91岁,我的人生观点就是绝不在去世之时,对任何方面留有遗憾,不论是欠书、欠文还是欠债,这样我可以撒手而去,不留遗憾在人间”。

我以为,这是对“博学于文,行己有耻”的最好诠释。