文│李宏图

《中国国家历史·贰》

东方出版社│2016年6月再版

未经授权,严禁转载

在工业革命后,随着工人阶级和工业资产阶级两大阶级的形成,社会的分裂和冲突也愈益加剧,欧洲诸国进入了政治革命之后的又一新的社会革命时代,如英国的宪章运动和法国的1848年革命等,这场革命的主导性力量是工人阶级,其矛头直接指向已有的资本主义体制,期望建立起一个新的社会。面对这样的社会危机,通过思想观念的转变和社会政策的调整,西欧诸国在一定程度上化解了社会冲突,实现了社会的再次转型,再造了一个以保障工人阶级和下层人民部分权利为中心、相对实现财富公平分配的新社会。

工业革命与社会的分裂

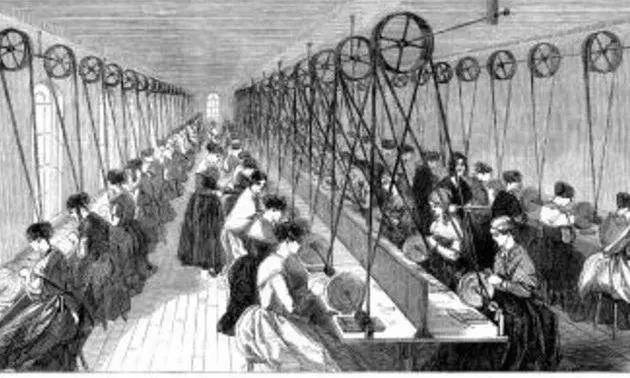

18世纪50年代,英国率先开始了工业革命。工业革命建立了近代工厂制度,这是一种建立在劳动分工基础上的职业组织化的劳动场所,也是以机器生产和获得利润为中心的一种新型生产体制。通过工厂制度,这个社会创造出了空前的经济繁荣,实现了财富的增长,但作为创造者主体的工人阶级却在资本家的主导下从事着艰苦的劳动,面临着前所未有的苦难。有一位牧师曾经说过:“如果英国有一个地方需要法律干预的话,那就是这个地方。因为工人们常常是每天工作十五六个小时,有时整夜工作。啊!这是杀人的制度,工厂主就是害虫,他们是社会的耻辱,人法和神法都无法制止他们。”

矿井中的童工

由于在英国工业革命后,大批工人进入工厂工作,上述情况屡见不鲜,工人们忍受着恶劣的工作环境。很多棉纺织厂内的环境如同地狱一般,不仅毫无新鲜空气,混合着令人窒息的热蒸汽和煤气、毒臭,还有大量飞絮和尘埃,工人们就是在这样的工作环境里工作,身体健康受到了严重伤害,以至到了40岁就丧失了劳动能力。在19世纪40年代的法国,工业劳动环境导致了国民健康状况的整体恶化,夏尔·迪潘男爵指出,从工业省份征招的1万名新兵中,就有8980人身体不合格,即使在来自农业地区的新兵中,不合适服兵役的也有4029人。更为严重的是,在工业革命中,大量的童工进入工厂,他们干着和成年人一样的工作,却拿着更加低廉的工资,忍受着恶劣工作环境对自己身心的摧残。可以说,童工的出现和大量使用是西欧近代历史上所书写的最为苦难的一页。

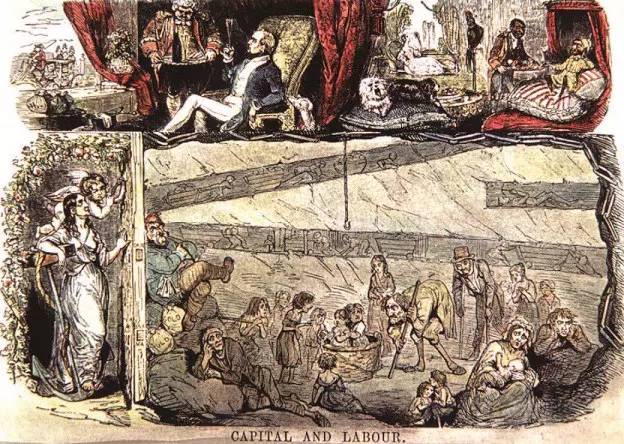

工业革命的进行、城市化的快速发展,不仅导致城市环境的恶化,而且也在社会空间上形成了新的不平等。这一时期发展起来的工业城市,在空间上都分裂为“豪华”和“贫穷”的两部分。例如英国伦敦的东区,在法国著名史家布罗代尔笔下,这个工人阶级聚集区的状况是:“市区边缘形成了丑陋的新贫民区,那里除了污秽的棚屋,就是难看的工厂,用家庭垃圾做饲料的养猪场和肮脏的街道以及堆积如山的垃圾。”贫民区的居住空间十分拥挤,问题严重。在英国的拜特纳- 格林地区,1400幢房子住了2795户家庭,共约12000人。往往是丈夫、妻子、四五个孩子还有祖父母住在一间10—20英尺见方的屋子里。这些居住区里没有下水道,没有清洁的饮用水,通风采光条件很差,河流污染也很严重。恩格斯在提到西约克郡的艾尔河时说:“这条河像流经工业城市的河流一样,流入城市的时候是清澈见底的,而在城市另一端流出时却又黑又臭,被各式各样的脏东西弄得污浊不堪。”英国学者卡特莱特认为,到1830年,英格兰的大工业城市中没有一个有完全安全的饮用水供应,这些地区的河流污染严重,以致鱼都不能生存。最为典型的就是著名的泰晤士河,河流被污染后散发出阵阵恶臭,致使旁边的议会大厦在议会开会期间都不能打开窗户。

伦敦的下水道

随着工业革命的发展,这一情况愈发严重,工人阶级的生存状况也逐渐引起了整个社会的关注,例如在英国,就有皇家委员会和国会特选委员会开始着手调查工人的生存情况,如米歇尔·萨德勒委员会(1831—1832年)、工厂委员会(1833年)和儿童雇佣委员会(1842年)的调查都重点关注了童工在工厂和矿井中的悲惨遭遇。爱德温·查德威克著名的《大不列颠劳动人口卫生状况》揭示了英国城市环境和卫生状况的恶化。另外,19世纪初的人口普查和由户籍总署署长起草的报告中,也显现出高人口密度和高死亡率之间的密切联系。一些独立人士也对此作了很多调查。工人阶级的生存状况也成为整个欧洲社会关注的焦点。如在19世纪30年代的德国,至少有14种不同的出版物以人民的日渐贫困作为讨论的主题。

因此,面对这一状况,有些思想家大声疾呼:工业革命在呈现出“表面上富裕、生气勃勃、欣欣向荣的社会中,却有这么一大群贫穷的同胞臣民,他们是用双手创造社会财富的工具,本身毫无过失,却注定要遭受沉重的苦难,这是完全应该予以控诉的。在这种情况下,要他们保持身心健康,使自己及子女免受道德和身体方面的玷污,几乎是不切实际的;在这种情况下,要求他们清洁、庄重、快乐、心满意足,是不合情理、不能实现的”。正如英国历史学家哈孟德所说:“工业革命带来了物质力量的极大发展,也带来物质力量相伴着的无穷机遇……然而这次变革并没有能够建立起一个更幸福、更合理、更富有自尊心的社会,相反,工业革命使千百万群众身价倍落,而迅速发展出一种一切都为利润牺牲的城市生活方式。”这样的一种分裂和不平等不仅表现在工厂的工作环境、工人的收入等方面,同时也体现在着装、使用的语言等方面。对这样的社会不平等,英国历史学家霍布斯鲍姆指斥道,当罗思柴尔德夫人佩戴价值150万法郎的珠宝出席奥尔良公爵的化装舞会时(1842年),正是布莱特所描述的罗奇代尔妇女朝圣的时候:“2000名妇女和少女唱着圣歌走过街道。这支奇异的队伍走近了,她们是可怕的饥民,面包被狼吞虎咽地吞食下去,其状难以形容,即使那些面包上几乎沾满了泥土,也会被当作美食吞食下去。”

“新革命”的到来: 从政治革命到社会革命

在这样的劳动和生存状态下,工人阶级认为现实的工厂制度是一个压迫人民的制度,并且,工人阶级的理论家还认为,能够使资产阶级获得对工人阶级绝对支配权和主导性地位的原因就在于资产阶级的所有权,以及围绕保障所有权而形成的资本主义体制。因此,他们逐渐认识到不仅要反对现存的工厂制度,更重要的是要反对资本主义体制,以建立新的、更为合理公正的新社会。

描绘资本家与劳工对立的漫画

对此,法国的工人阶级理论家布朗基明确地呼吁,工人阶级要进行一场社会革命。在他看来,1789 年进行的是一场政治革命,现在则要掀起一场社会革命。这场革命不同于过去资产阶级推翻君主专制统治所进行的政治革命,政治革命的中心内容是将专制的统治变成维护人的权利的自由体制,实现了从臣民到公民的转变。但是政治革命后的自由与权利成为有产者的权利,核心是所有权,或者说是财产权。现在要进行的是推翻资产阶级本身的社会革命,其中心目的就在于摧毁资产阶级的所有权和资本主义社会体制本身。

这也就是法国自由主义思想家托克维尔所说的“新革命”。凭借思想家的敏锐,早在19 世纪30 年代,托克维尔就曾这样说道:“我还是感到不安且这种感觉正在加重,我们正在走向一场新的革命,这一预感在心里越来越根深蒂固。这标志着我思想中的一个重大转变。” 1848 年1 月,就在法国1848 年2 月革命爆发之前,托克维尔又说道:“人们说丝毫没有危险,因为没有发生暴动;人们说,由于社会表面不存在经济紊乱,革命还离我们很远。

自由主义最早可以追溯至文艺复兴时期人文主义与中世纪教会权威的对抗, 英国光荣革命中的辉格党人声称人们拥有选择君王的权力,可视为宣扬人民主权的先驱。约翰· 洛克在《政府契约论》中最早提出自由的基本概念:经济自由, 意味着拥有和运用财产的权利;知识自由,包括道德观的自由。美国独立战争中,托马斯·潘恩、托马斯·杰斐逊和约翰·亚当斯以生命、自由、追求幸福为名义号召美国人民反抗英国,这场革命以建立民主政府和个人自由为目标。法国大革命在一些自由思想上比美国革命进展更大,不仅要推翻君主制度、贵族阶级以及天主教国教, 同时还发表了《人权宣言》。

“先生们,请允许我告诉你们,我认为你们错了。或许,无政府主义状态在事实上并没有出现,然而它已经深入人心。请注意工人阶级内部发生了什么,我承认,今日,这些阶级依然平静。的确,它们并没有达到往日受政治热情煎熬的程度;但是,难道你们看不见他们的热情已从政治上转向社会了吗?难道你们看不见在他们内部逐渐流传一些意见和思想,其目的不仅是要推翻这样一些法律,这样一届内阁,这样一个政府,而且还有这个社会本身,是要动摇它目前赖以支撑的基础吗?难道你们没有倾听每日在他们中间传播的话语吗?难道你们没有听见人们在那里不断重复说所有位居其上的阶级既无力也不配统治他们;到目前为止世间财产的划分是不公平的;所有权得以成立的基础并不公正。当这样的舆论扎下根来,当这样的舆论广泛传播开来,难道你们不相信,当他们深入民心的时刻,他们迟早要引发,我不知何时,我不知以何种方式,总之他们迟早要引发最可怕的革命吗?

“先生们,这就是我深深的信念:我认为,此刻,我们正在火山口上酣睡,我对此深信不疑……凭着无法分析但却可靠的直觉,难道你们感觉不到欧洲的土地再次战栗起来了吗?难道你们感觉不到……怎么说呢?空中已吹来一股革命的旋风吗?这股风,谁也不知它从何而起,从何而来,也不知它要卷走谁,请相信这点。然而,你们在这种时刻面对世风日下却泰然自若,那是因为我们的措辞还不够尖锐。

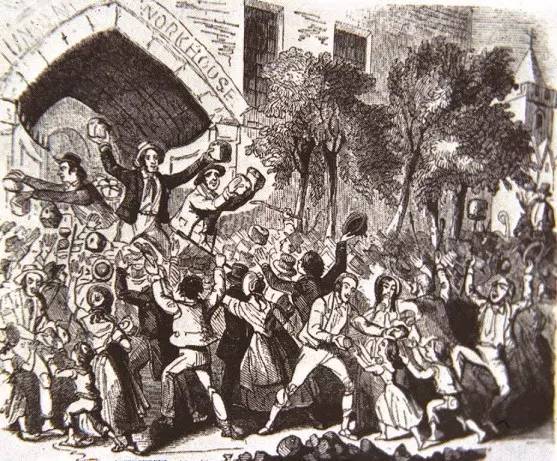

攻打济贫院

“此刻我并非危言耸听,我在对你们讲话,我相信我的话也不带宗派思想……你们是否知道从现在起一年,一个月,或许一天后,法国会发生什么事呢?你们一无所知,然而,你们所知道的,就是暴风雨就在天边,正向你们迎面扑来,你们会听任它抢在你们前头吗?”

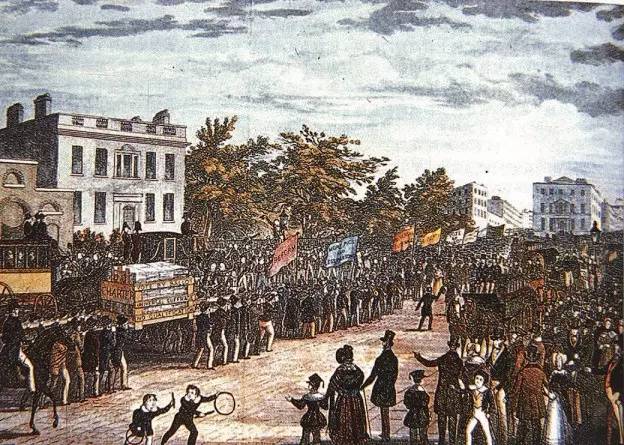

的确,当一个社会存在着两个阶级间的分裂和冲突,当资产阶级可以利用财产权来为自己获取大量财富,而工人阶级凭借自己的劳动却连最基本的生存权都得不到保障时,其结果只能是工人阶级革命的爆发,工人们要用自己的力量来摧毁这个社会,重新建立一个新社会。正如法国政治家拉马丁1835 年在议院的一场演讲中所说的那样:“我们否认它,无济于事,我们把它从我们的思想中排除出去,亦无济于事,无产者的问题是这样一个会让当今社会粉身碎骨的问题。”英国首相迪斯雷里也说,“当茅屋不舒服的时候,宫殿也是不会安全的”。英国自由党领袖阿斯奎斯也表达了相同的意见,他说,假如在我们眼皮底下的帝国中总可以发现一大群人不能接受教育,根本没有可能过上任何真正意义上的社会生活,那么,空谈帝国又有什么用?这样说绝非危言耸听,历史的事实已经证明了这一点。在英国有持续了几十年的工人阶级的起义——宪章运动,在法国也有轰轰烈烈的1848 年革命和1871 年的巴黎公社起义。对此,我们不能够一味地去指责无产阶级进行革命的行动,站在他们的立场上来看,采取这样的行动是完全正当的,这本身是在昭示着工人阶级为自己的政治权利和社会权利而斗争,要求建立一个更为民主和公正的新社会。

英国自由党的前身是1679年成立的辉格党。1832 年议会改革后,辉格党逐渐转向自由主义, 要求自由贸易和自由政治。1839 年,罗素开始使用“自由党”名称。1867 年第二次议会改革后,自由党领袖格莱斯顿 四次出任首相。此时,自由党已成为英国资产阶级的政党。19 世纪70年代,自由主义开始衰落。1886年,因爱尔兰自治问题, 以张伯伦为首的一批自由党人组成自由联盟党,脱离自由党,倒向保守党。1905年,自由党重新执政。阿斯奎斯自由党内阁促成议会通过1911年议会法,取消上院否决权, 放弃传统的光辉孤立政策,积极备战,将英国推向第一次世界大战。

“限制自由以拯救自由”

在19世纪的“新革命”中,面对着工人阶级的激烈斗争,和他们对自身权利的要求,社会上的一些有识之士也在思考着如何保证工人阶级的权利问题。正如他们所指出的那样,当老板们分享香肠的时候,工人们是否可以获得足够的面包?也就是说,当资产阶级在财产权原则下获得了自己的财富时,不能够以牺牲工人阶级的基本权利为先决条件。因此,必须确立起一种对社会财富进行公正分配的原则,让每个人对社会财富都有一种平等享受的权利。具体来说,当工人阶级在创造了经济繁荣和社会财富的增长之时,社会不能够把创造社会财富的工人阶级排除在获得这些财富的权利之外。

面对着无产阶级对自己权利的要求,统治阶级应该作出何种反应,是依然无动于衷,还是强力镇压,丝毫不考虑无产阶级的基本权利?面对着这样一个要求民主和平等、争取权利与公正的“新革命”,如何看待无产阶级的性质,又如何理解权利、自由和民主,国家在社会发展中将起着怎样的作用等问题,迫切地成为这个社会必须要回答的问题。这同样也意味着,在激烈的社会冲突中,如何弥合分裂、化解冲突、再造一个实现包括工人阶级在内的所有人权利的新社会,已经成为这个时期迫切需要解决的重大主题。

将签名的宪章送去议会

对此,一批思想家率先展开了思考,这以法国思想家托克维尔、英国思想家密尔和托马斯·希尔·格林为代表。他们非常睿智地看到了未来社会发展的走向,这就是,人民必然要改变现有的社会地位,获得他们应该得到的权利。用托克维尔的话来说,民主是天意所向,不可阻挡。为了实现这一目标,最为关键之点在于,以资产阶级为代表的统治者必须改变自己的思想观念,这也是目前最为紧迫的问题。托克维尔在议院中说:“看在上帝分上,改变统治思想吧,因为,让我再给你们重复一次,正是现在的这一思想把你们引向了深渊。”1848年,英国思想家密尔也在《论政治经济学的原则》一文中指出,“在人类进步的现时代,当平等的观念每天都更加广泛地在贫苦阶级中传播的时候,把人分为雇佣者和被雇佣者两个世界的阶级则不能被认为是合理的,从而也不可能取得人类的进步……如果富人根据某种自然法理论把穷人看作奴仆和依从,而反过来富人也被穷人视为猛兽。这样,在两个阶级之间对正义完全缺乏尊重,则标志着雇佣者和被雇佣者之间的分裂。”另一位思想家托马期·希尔·格林也说,一个社会不可能永远把工人阶级排除在公民的身份之外,他坚决主张实现民主与自由的结合。

具体而言,如何实现这样的一种深刻的转变,难道真的要让工人阶级的革命不断发生?难道占据统治地位的有产阶级就对此无能为力吗?托克维尔认为,现在,是到统治阶级调整自己的统治政策的时候了,他将此概括为“限制自由以拯救自由”。也就是说,资产阶级要对自己的权利有所限制,要让渡一些权利给工人阶级,或者说,资产阶级要改变自己的统治方式,让工人阶级也能够获得他们应该获得的基本权利。只有这样才能化解社会的冲突,弥合阶级之间的分裂,才能免于被工人阶级推翻这样一种“粉身碎骨”的危险。对此,英国思想家密尔也说,除非人类思想方法的基本结构有一巨大的变化,否则人类的命运不可能有巨大的改善。

要实现这样的改变,在本质上必然涉及对“权利”的重新理解,或者说要在理论上重新论证“权利”,借以重塑人们的思想观念。在近代早期,人们将“权利”看作是不可剥夺的自然权利,是一种来自于上帝的神圣的天赋权利。无论在美国的《独立宣言》还是法国的《人权宣言》中都明确地对人的这一权利作出了这样的界定。例如《独立宣言》中说:“我们认为这些真理是不言而喻的:人人生而平等,他们都从他们的‘造物主’那里被赋予了某些不可转让的权利。”《人权宣言》则将人的权利规定为是自然的、不可剥夺的神圣权利。本来这是一种普世性的原则,但事实上,这样的一种权利却被属于强势的资产阶级在转化为现实体制的时候论证为他们专属的权利。而到了这一时期,一批思想家如托马斯·希尔·格林则认为,权利不再是一种神圣的天赋权利,一种只强调个人的绝对性权利,它只能是一种社会性的权利,个人的权利只有在社会共同体中才能得到实现和保障。具体到财产权来说,就是既要维护近代初期所确立的私有财产具有合法性的原则,又要重新建立起新的原则,即个人的财产权不再是纯粹个人的绝对性权利,为了社会的利益可以对私有财产进行再分配,可以通过所得税、遗产税等来实现重新分配。这也就意味着,个人的权利要与社会共同体的共同权利保持一致。正如法国思想家霍尔巴赫所表达的:“孤单的个人,或者可以说,处在自然状态中的人有权享有他的能力所能得到的一切。生活在社会里的人如果这样无限制地行使权利,无论对他本人,还是对其他公民,都是极其有害的。人在社会里行使自己的权利应该服从社会生活条件和社会的需要——总之,应该服从公共福利。对整个联合体有害的、对联合体成员有害的行为就是不正当的行为,是滥用权利的行为。”同样,以前所说的自由也不仅仅是一种只强调个人免受外在的压迫、市场免受政府干预、以牺牲社会公平和正义来换取对个人权利保护的自由,而是要将人民的平等与个人的自由相结合。同时,对国家的定位和作用也有了和过去不同的理解。在新的条件下,国家应该自觉地组织和调动资源来最大限度地实现公共利益,实现社会的公正,以此来保障每一个人特别是在社会竞争中处于弱势的群体的权利。因此,国家不是自由的敌人,相反,国家是行使公共管理职能的机构,其主要目标是调动一切公共资源来实现公民的基本权利和保障其自由,特别是满足社会每一个成员衣、食、住、行的基本需要,让他们过上一种体面的生活。只有如此,才能化解社会冲突,弥合社会分裂,实现社会公正,获得像英国思想家霍布豪斯所说的“社会和谐”。

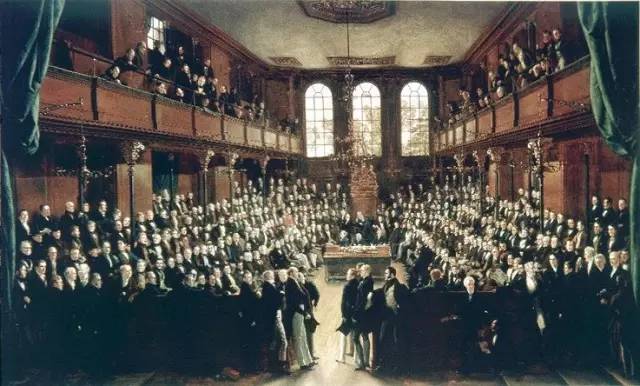

1833 年的英国议会

通过这些理论上的思考,促使占据社会主导地位的统治阶级以及政府的思想观念发生了转变,并且确立起了新的社会治理的路径,并在实践上采取了一系列举措来实现工人阶级的基本权利,化解劳资冲突。例如英国议会中的改革派在全国范围内对工人阶级的工作状况作了大量的调查,向议会和政府提交了翔实的调查报告,揭示了工人阶级在恶劣的工作环境下的工作、身体和生活状况以及所遭受的苦难,明确要求进行改革,以改变工人阶级所处的困境。经过多方的努力和斗争,1833年,英国议会通过了《工厂法》,规定:9到13岁儿童的工作时间为8小时,14到18岁少年的工作时间为12小时,不得使用9岁以下的童工。工厂同时开始实行标准化的倒班制度。1842年通过的《煤矿法》禁止妇女和10岁以下儿童在井下工作。与此同时,面对恶劣的工人阶级的居住环境,英国在19世纪中后期开始了关于建立公共卫生体系的立法和改革活动。1847年,英国《河道法令》规定,禁止污染任何作为公共供水水源的河流、水库、供水系统的管道及其他部分,禁止污染饮用供水,授权卫生管理机构对没有采取供水防污措施的单位切断供水。

1848年,英国颁布了第一部改善工业城镇环境的立法《公共卫生法》,要求把污水和废弃物集中处理,规定在国家的统一管理下,由地方当局负责供应清洁水。在此基础上,1875年,议会又通过了内容更为完善的《公共卫生法》,强调要使本国所有城镇都过上文明的社会生活,内容包括供水、排水、街道房屋管理、垃圾清理、食品卫生监督、疾病预防、殡葬、污染行业的管理,还规定地方当局必须任命负责卫生健康的委员,负责修筑管辖区排水沟,检查供水情况,建造符合标准的厕所,对食物、饮水、医院情况进行检查,对不符合标准或违反规定者处以罚款。以此为标志,英国成为世界上第一个建立起公共卫生体系的国家。为了真正彻底地解决城市公共卫生问题,也为了改善工人阶级的居住环境,在1875年、1882年和1885年,英国政府相继颁布了三部《工人阶级住房法》,授予了首都工务委员会清除和改造贫民区的权力。到1890年,议会又通过了新的《工人阶级住房法》,该法标志着英国地方机构为工人阶级提供大范围租赁住房的开始。除此之外,西欧各国在19世纪末也都相继通过了《社会保障法》《疾病保险法》等法令,开始向福利国家迈进,其基本目标就是要消灭贫穷,在生老病死方面保障无产阶级的基本权利。这些举措在本质上昭示着权利的转移,使工人阶级等原来处于社会底层的广大人民获得了他们的基本权利。

纺织厂的童工

19世纪的西欧,经过长达近一个世纪的社会较量,逐步实现了从最初工人阶级困苦不堪到社会福利制度初步形成,从资产阶级独享权利到工人阶级也分享某些社会进步的成果,从激烈的社会冲突到矛盾化解,从革命频发到暴力斗争的消弭,初步建立起了一个相较过去更为民主、自由和福利的社会。与过去相比,这是一个新的社会,也是昭示着未来发展方向的新社会。

福利国家作为一种国家形态, 存在于罗斯福新政到第二次世界大战爆发之间(施瓦茨《美国法律史》), 是资本主义国家通过创办并资助社会公共事业,实行和完善一套社会福利政策和制度,干预社会经济生活,调节阶级矛盾,保证社会秩序和经济生活正常运行的一种方法。

▽ 热文推荐

4月26日上午,我国第一艘国产航空母舰下水仪式在中国船舶重工集团公司大连造船厂举行。这艘航空母舰由我国自行研制,2013年11月开工,2015年3月开始坞内建造。目前,航空母舰主船体完成建造,动力、电力等主要系统设备安装到位。出坞下水是航空母舰建设的重大节点之一,标志着我国自主设计建造航空母舰取得重大阶段性成果。

▲点击图片进入文章

★ 1644年:崇祯把房间打扫干净,李自成把床铺好,张献忠替人家宽衣解带,最后多尔衮兴冲冲地云雨巫山,……而这一切都与我们有关

翻开一部中国历史,1644年也许是最奇特、最不可思议的一年。这一年,在西安、沈阳、北京、成都四地,分别有四个不同的年号:“大顺永昌元年”、“大清顺治元年”、“大明崇祯十七年”、“大西大顺元年”。这一年,中国有四个皇帝:李自成、顺治(其实是多尔衮)、崇祯、张献忠。

▲点击图片进入文章

商务合作、订购微信号:ZGGJLS-307

投稿邮箱:zggjls@126.com

QQ群: 460382533