钱穆是我国现代著名的历史学家,他在晚年时写了一部《师友杂忆》,其中一篇讲述了民国时期他读中学时的一次考试。

钱穆

那是一次地理考试,只有4道题,满分100分,每道题25分。拿到试卷后,钱穆开始审题,看到第三道题的时候,他不由兴奋起来。这道题是关于长白山地势军情的,他对此一直很感兴趣,曾读过很多这方面的资料,于是情不自禁地开始答题,兴之所至,居然忘了自己是在考场上,洋洋洒洒、尽情挥毫。当他总算把这题答完的时候,交卷铃声响起,他才发现还有三道题没答,但已经来不及了,只好悻悻地把卷子交了上去。原本以为这次考试肯定不及格了,但是当卷子发下来的时候,他发现自己竟然得了75分!原来,负责改卷的是日后成为史学大师的吕思勉,他看钱穆的卷子虽只答了一道题,但答得非常出色,一个中学生做到如此,实在难能可贵,于是给了75分的成绩。

25分的题拿到75分,不愧是未来的史学家!由此也可以看出民国时期的考试改卷氛围还是相对宽松的。那时候的地理和历史中考试题到底是怎样的呢?让我们来看看。

历史篇

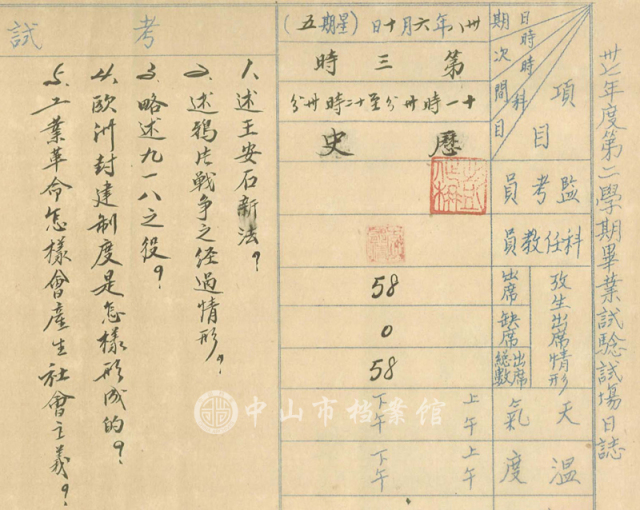

中山县第二区区立第二初级中学

三十七学年度第二学期毕业考试历史试题

1.述王安石新法?

2.述鸦片战争之经过情形?

3.略述九一八之役?

4.欧洲封建制度是怎样形成的?

5.工业革命怎样会产生社会主义?

试题

中山县私立总理故乡纪念中学

三十七学年度第二学期毕业考试历史试题

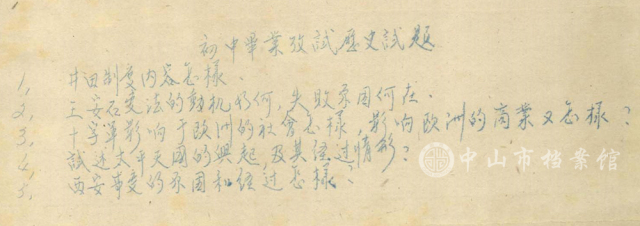

1.井田制度内容怎样?

2.王安石变法的动机为何,失败原因何在?

3.十字军影响于欧洲的社会怎样,影响欧洲的商业又怎样?

4.试述太平天国的兴起,及其经过情形?

5.西安事变的原因和经过怎样?

试题

中山县第六区区立初级中学

三十七年度第二学期毕业考试历史试题

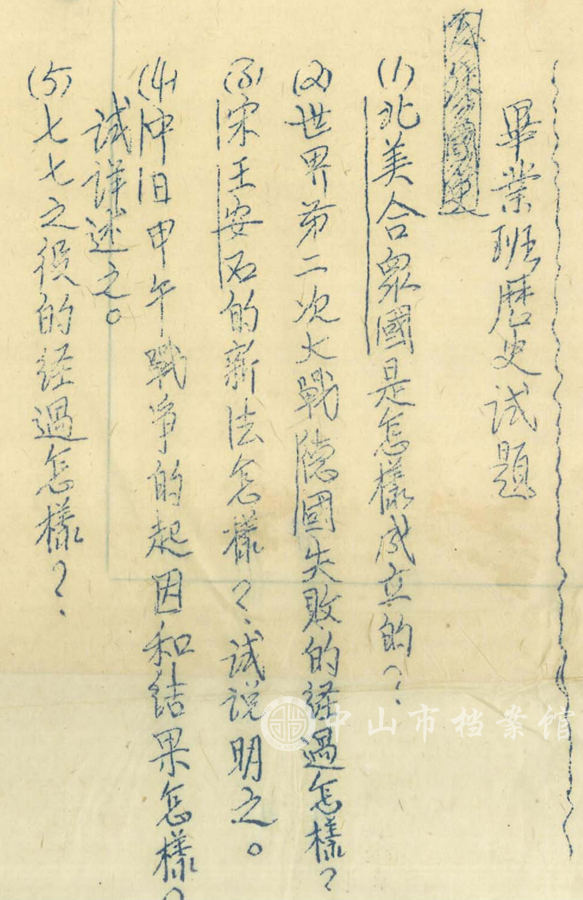

1.北美合众国是怎样成立的?

2.世界第二次大战德国失败的经过怎样?

3.宋王安石的新法怎样?试说明之。

4.中日甲午战争的起因和结果怎样?试述之。

5.七七之役的经过怎样?

试题

中山县私立美理女子初级中学

三十七学年度第二学期毕业考试历史试题

1.中华民族是由哪几族构成的?

2.什么叫做开元之治?

3.试述王安石新法对军政方面的改革。

4.明末流寇猖獗的原因何在?

5.举出史可法抗清的忠烈事迹

6.指出清代衰微的原因。

7.指出戊戌政变的主要份子。

8.试述孙中山先生革命的动机。

9.略述法国大革命的经过。

10.试述美国独立的经过。

试题

地理篇

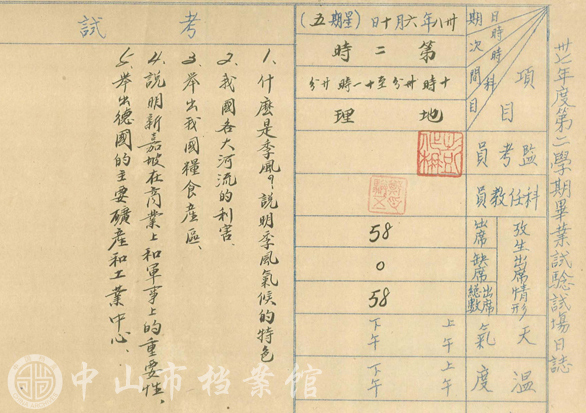

中山县第二区区立第二初级中学

三十七学年度第二学期毕业考试地理试题

1.什么是季风?说明季风气候的特色。

2.我国各大河流的利害。

3.举出我国粮食产区。

4.说明新加坡在商业上和军事上的重要性。

5.举出德国的主要矿产和工业中心。

试题

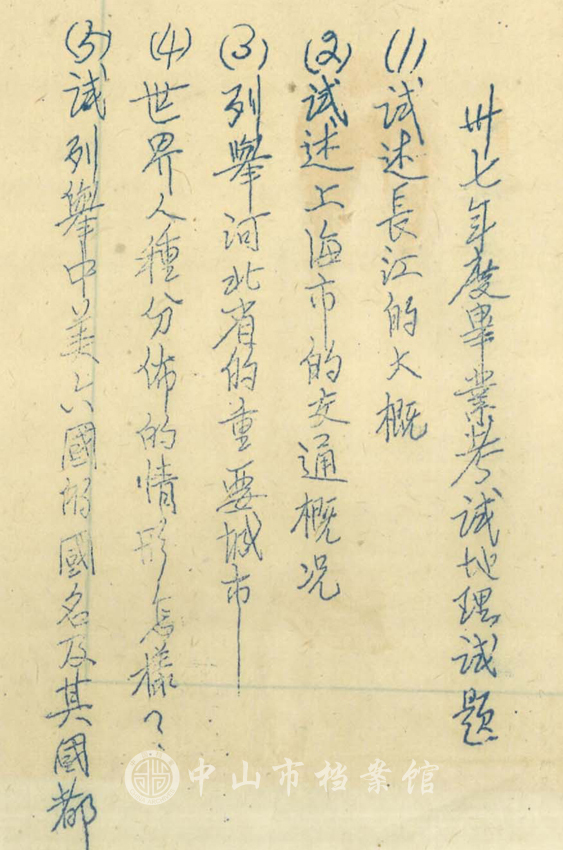

中山县第六区区立初级中学

三十七年度第二学期毕业考试地理试题

1.试述长江的大概。

2.试述上海市的交通概况。

3.列举河北省的重要城市。

4.世界人种分布的情形怎样?

5.列举中美六国的国名及其国都。

试题

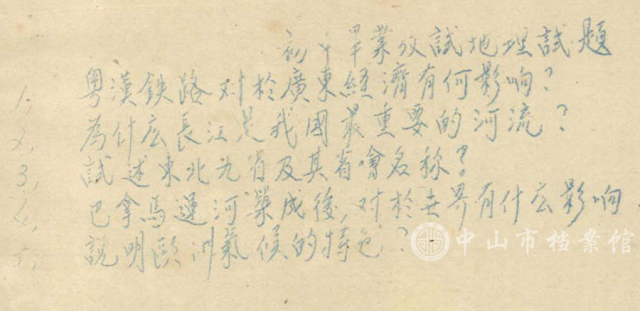

中山县私立总理故乡纪念中学

三十七学年度第二学期毕业考试地理试题

1.粤汉铁路对于广东经济有何影响?

2.为什么长江是我国最重要的河流?

3.试述东北九省及其省会名称?

4.巴拿马运河筑成后,对于世界有什么影响?

5.说明欧洲气候的特色?

试题

由民国后期中山县几所中学的初中毕业考试试题可以看出,当时历史和地理考试对比如今仍是简单一些。首先题型都只有问答题,题量也不多,大部分学校的试题都只有5道题,所列试题中,只有美理女子中学的历史试卷有10道题。其次,知识点没有划分很细,所考内容都是重点、要点、大点,历史的如“王安石变法”、“第二次世界大战”、“鸦片战争”等,地理的如“长江的大概”、“欧洲气候的特色”、“世界人种分布”等。正因如此,学生能够发挥的空间也比较大。难怪钱穆考地理会沉迷于一道题了。虽考得没那么细,但考试范围还是比较广的,由上所列试题可以看出,历史内容涵盖了古今中外;地理范围有世界的也有中国的,包括自然气候、区域环境、各国概况等。

文丨陈琳琳

本微信专注中山历史地情,欢迎分享。

如若转载,请注明来源:中山档案方志

更多精彩内容

中山档案方志

zsdangan