绵延上千年的科举考试,1904年废除了。在最后这届的状元考试中,朱汝珍原本应是状元,但是受到了老乡康有为、梁启超的连累,成为榜眼。这是为什么呢?

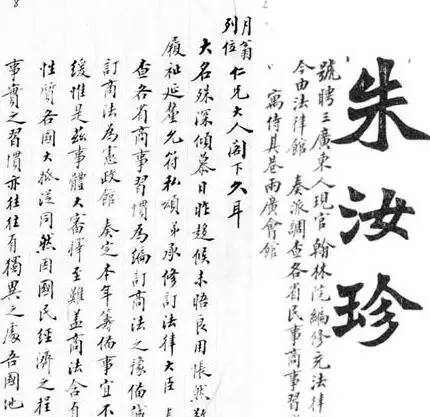

(朱汝珍)

朱汝珍生于清同治九年(1870年),少年时代,父亲早丧,家境清贫,但天资聪慧,勤奋好学,得富裕姻亲资助读书、赴考。他是个颇具传奇色彩的历史人物, 曾以县试冠军入读清远县学,22岁时又凭优异成绩考入广雅书院,取列广州府闱第一。

科举制度,从隋代至明清实行了一干三百多年。到明朝,科举考试形成了完备的制度,共分四级:院试(即童生试)、乡试、会试和殿试。

童生试:清代由各省学政主持的地方科举考试,包括县试、府试和院试三个阶段,院试合格后取得生员(秀才)资格,方能进入府、州、县学学习,所以又叫入学考试。应试者不分年龄大小都称童生。

乡试:明清两代每三年在各省省城(包括京城)举行的一次考试,主考官由皇帝委派。考后发布正、副榜,正榜所取的叫举人,举人可授知县官职。第一名叫解(发音为界)元。

会试:明清两代每三年在京城举行的一次考试,因在春季举行,故又称春闱。考试由礼部主持,皇帝任命正、副总裁,各省的举人及国子监监生皆可应考,录取三百名为贡士,第一名叫会元。

殿试:是科举制最高级别的考试,皇帝在殿廷上,对会试录取的贡士亲自策问,以定甲第。录取分为三甲:一甲三名,赐“进士及第”的称号,第一名称状元(鼎元),第二名称榜眼,第三名称探花;二甲若干名,赐“进士出身”的称号;三甲若干名,赐“同进士出身”的称号。二、三甲第一名皆称传胪,一、二、三甲统称进士。

经过重重考试,朱汝珍进入了殿试。这一年,他34岁。

(慈禧太后)

按照惯例,甲辰恩科的主考官在阅评完所有考生的试卷后,从参加殿试的273名考生的试卷中挑选出10份,并按名次排列好,其中朱汝珍第一,刘春霖第二,呈送给慈禧太后“钦定”。

慈禧看到“朱汝珍”这个名字时,心中更是不由得陡然升起一股厌恶之感:夺魁的举子是广东人朱汝珍,不禁让这位老佛爷想起太平天国的洪秀全,维新派的康有为、梁启超,高举反清大旗的孙中山……这些人都出自广东,在慈禧看来,广东是出叛逆的地方。加之,朱汝珍姓名中有“珍”字,“朱”与“诛”同音。珍妃支持光绪皇帝变法改良,被推入井中溺死,“朱汝珍”这三个字一下就触动了慈禧那根敏感的神经。于是,她将朱汝珍的试卷扔到一旁,状元之门对他关闭了。

相反,慈禧觉得刘春霖这个名字有吉祥之兆,又是直隶(今河北省)人,“春霖”二字含春风化雨、甘霖普降之意,这一年又逢大旱,急盼一场春雨,加之直隶地处京畿,“肃宁”又象征肃静安宁的太平景象,这对烽火四起、摇摇欲坠的清王朝,自然是“吉祥”之兆。于是,大笔圈定,名列榜首,发榜时刘春霖由原来的第二名而成了头名状元,朱汝珍只好屈居榜眼了。

(朱汝珍)

虽然是榜眼,也是大清的人才。

1906年,朱汝珍被选派到日本东京法政大学读法律,两年后学成归国。回国后,清廷任命朱汝珍为法律馆纂修,前往各地商埠调查情况,制定商法。当时,清朝国门已经洞开,各国都来做生意,所以制定一部商法是非常必要的。朱汝珍不辱使命,完成了这项工作。

辛亥革命发生后,溥仪逊位,蜗居在紫禁城内,朱汝珍以“南书房行走”留在溥仪的小朝廷里13年(1912—1924),在紫禁城从事《德宗实录》等史宬工作,衔至头品顶戴光禄大夫(正一品)。期间,他还曾担任溥仪的老师。

1924年,冯玉祥发动了北京政变,把溥仪等人从紫禁城里轰了出来,朱汝珍也失业了,去了天津开设印刷馆,开始做买卖。

(溥仪)

朱汝珍非常有骨气,一生拒绝做汉奸。

伪满洲国成立后,已废的清朝末代皇帝溥仪被捧上台。溥仪找到了朱汝珍,示意他再事“皇朝”。朱汝珍知道伪满洲国是一个傀儡王国,是日本人的棋子,拒绝做汉奸,他以年老多病为由,婉言谢绝,回到香港居住。

香港沦陷期间,日本人送大米给他,想要利用他,而他毅然抗拒,1942年离开久居的香港,避来上海,借住在女儿家中,表现了他的民族气节。后来,他回到北平老宅。

(朱汝珍作品)

朱汝珍擅长诗文,惜大多散失。

他的书法,师出名家,具有王、柳、欧风格,并有创新,自成一家,尤其是楷书,端正圆润、遒劲清秀,深受国内外称许。他常代人书写招牌、条幅、中堂等,要礼金价颇高。在南洋、港澳、飞霞洞、飞来寺等地,均存其遗墨。县博物馆内,收藏有他的楷书“清远公会”题额手迹,但署款从不写“民国”二字,他曾对人说:“决不吃民国饭。”

民国32年(1943年)夏,有一天他在与孙辈嬉戏时中风病逝,享年73岁。

(每日汉字)