建元元年(前140年),汉武帝采纳丞相卫绾的奏议,凡是学习申不害、商鞅、韩非、苏秦、张仪学说的人,不得被推选做官。这意味着,法家、纵横家的思想被摒弃。

公元前134 年,董仲舒在《举贤良对策》中建议:“诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”就在这一年,武帝将不治儒家五经的太常博士一律罢黜,提拔了布衣出身的儒生公孙弘为丞相,优礼延揽儒生数百人,还批准为博士官置弟子五十人。

因此,班固在《汉书·武帝纪》中这样评价赞扬武帝:“孝武初立,卓然罢黜百家,表章六经。”

儒学转变为经学,成为汉代政治统治理论,成为两千多年中国古代社会的主导思想,董仲舒是位关键人物。

董仲舒(前179—前104 )

董仲舒在汉景帝时任博士,讲授《公羊春秋》,其核心思想“大一统”“天人感应”理论,为后世封建统治者提供了统治的理论基础。他的著作汇集于《春秋繁露》一书。

董仲舒的学说以诠释《公羊春秋》为基础,将先秦天道观和阴阳、五行学说结合起来,杂糅其他诸子百家的思想,建立了一套新的儒学理论的体系,使其成为汉代的官方统治哲学。它对当时社会所面临的一系列现实与历史问题,都给予了比较系统的回应。

经学脱胎于儒学,与儒学就有了差异。经既然是常典,就不是一般人留下的东西。《博物志》说:“圣人制作曰经,贤者制作曰传。”为什么“圣人制作曰经”呢?“盖经者非他,即天下之公理而已。”

在汉代,经专指周公和孔子留下的儒家旧典,即《易》《书》《诗》《礼》《乐》《春秋》,一般称作六经、六艺。汉初,每经置一博士,各以家法教授,由于《乐》缺佚,无人传授,故称五经博士。

一般来讲,汉代的经师大都一生专攻一经,即所谓白首穷经。这种执着的精神、朴拙的态度,也是后代把汉学称作“朴学”的原因。

伏生授经图

在西汉,经师一般不是来自贵胄之家,而大多是以平民入仕做官。到了东汉,平民入仕的经师经过数代以后,已成为缙绅贵族,经学为这些累世把持一种经典的大家族垄断。这些家族,不单在政治上把持权力,在经济上成为豪门,而且还拥有社会道德思想上的话语权。在地方,他们的影响甚至超过了专制皇权。汉代民谣形象地记述了这种情况:“州郡记,如霹雳,得诏书,但挂壁。”

在汉代,蜕变为经学的儒学对社会秩序与政治秩序的影响是深远而广泛的。特别是武帝“罢黜百家”以后,经学家通经致用的特长更得到了淋漓尽致的发扬。

“天子”作为皇帝的专称,就是这时经学家的一个创造。“王者父事天,故爵称天子。”皇帝称作天子,君权来自神授,皇权合理性这个问题就解决了。这是其他各家学派无法解决并刻意回避的问题。

为了使这个神话臻于完美,汉代经学家还经过了二百年的努力,最后,经学家贾逵在《左传》中找到尧的一个后代,名叫刘累,曾在夏代做过大臣,贾逵认为刘邦就是刘累的后人。这样,刘邦就可以通过尧上溯到黄帝,具备了上帝的血统。刘邦以后,王莽、曹丕称帝,也是把自己的血统追溯到舜,再上溯到黄帝,以证明自己做天子的合理性。

经学家正名定分,解决了皇权的合理性,主要目的是强化中央专制集权,这迎合了汉王朝的政治需求。

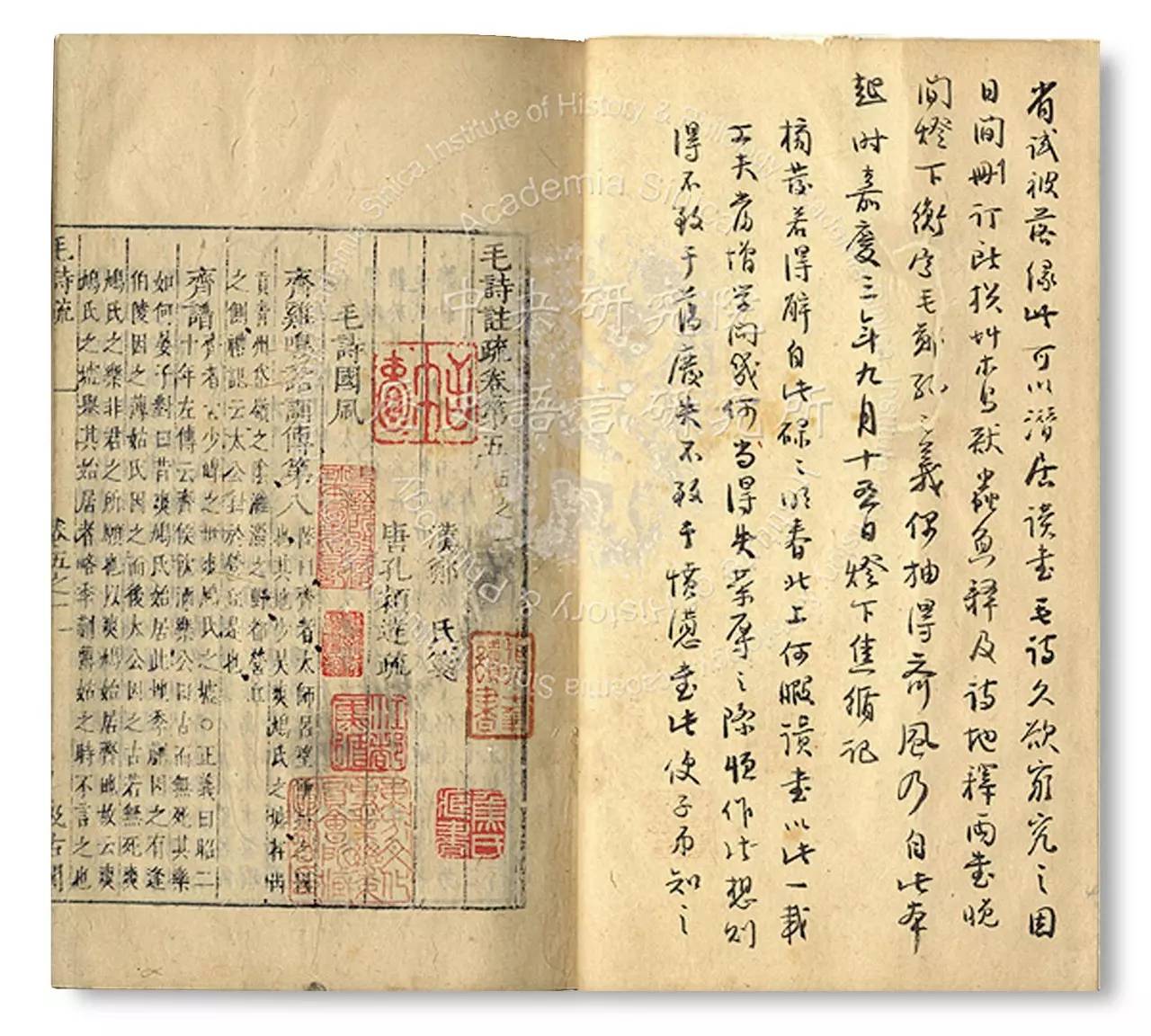

《十三经注疏》书影

“春秋大一统”理论便是汉代经学家的一个创建。阐发《春秋公羊传》的经师从儒家经典《春秋》中推衍出“大一统”概念。“大”的意思是重视、尊重;“一统”的意思是天下诸侯皆统系于天子。“六合同风,九州共贯”,这种以道统为核心的政治伦理,强化了中央专制集权的权威,对两千多年来的中国及东亚社会的影响极巨且深。

“三纲五常”理论也是汉代经学家的一个重要创建。所谓三纲即君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲;所谓五常即仁、义、礼、智、信。虽然三纲五常连用始于宋代的朱熹,但是,对这些观念的论述,汉儒已经十分明晰。三纲五常是以规范秩序为核心的社会伦理,两千多年来,一直深刻影响着中国人的文化心理。

中国社会科学院历史研究所研究员 王启发

经学是用阴阳五行来论证纲常观念的,用自然秩序来证明社会秩序的合理性,所以,“天不变道亦不变”。经学被后人称作名教,也是因为过分强调这些道德概念,以名为教,固化等级观念,规范社会秩序,调节人际关系。

经学家用阴阳五行理论改造先秦儒学,主要目的是通过比附的方法论证古代专制集权政体与等级制度的合理性。但是,经学家也巧妙地改造这些观念,创造出“阴阳灾异论”,借以限制皇权,规范帝王行为。

汉代是个迷信的时代,在经学家看来,天与人是相通的,也就是存在“天人感应”,皇帝的行为符合天道,天会出现祥瑞予以褒扬,祥瑞一般指美丽罕见之物,如瑞星瑞云、珍稀草木、麒麟凤凰等等。皇帝做的事不符合天道,天就会降下灾异,做出警示,灾异就是自然灾害和怪异的现象。武帝晚年,灾异频繁出现,社会动荡,武帝下了一道自我反省罪过的诏书,也是中国历史上第一份内容丰富、保存完整的“罪己诏”。

汉武帝《轮台罪己诏》

汉代经学家十分相信阴阳灾异论。但是这种理论若要运用,还得审慎。西汉昭帝时,有个叫眭孟的人,是董仲舒的再传弟子 , 擅长以灾异为预言。昭帝元凤三年(前 78 年),泰山有大石自立,石后有数千只白色乌鸦,同时皇家园林也发生了枯柳复生、虫蛀树叶成文字的怪事。眭孟便以《春秋》之意推论,上书要昭帝求索贤人,禅以帝位。这套由灾异推衍出禅让的理论,企图动摇皇权的根本,结果为眭孟惹来杀身之祸。

尽管经学脱胎于儒学,但其文化渊源是多重的。这似乎暗合了《周易·系辞》“天下同归而殊途,一致而百虑”所讲的道理。

中国社会科学院历史研究所所长卜宪群

应该说,经学有容乃大、中庸平和的思想体系,符合汉代新秩序与旧制度混合的社会现实。儒学在汉代之所以得到独尊地位,一方面在于它关注现实,解决现实问题,与时俱进;另一方面在于它善于从其他学派汲取营养,而不是抱残守缺。

经学从道家学说中化用了“道”的概念,混合了天道与人道,混合了自然秩序与社会秩序,混合了天道观与先王观,“道”被社会化和实用化,从理论走向实践。这样,“无为”就变成了“无不为”,“与民休息”也就变成了“积极进取”。

经学还借用了法家的国家学说,弥补了自身对君主权威与国家制度认知的缺失,模糊了国家与社会、国家制度与社会秩序之间的界限,在强调国家制度管理的同时,也注重社会秩序建设,给冰冷的制度罩上了一层柔软的面纱,给严苛的行政融入了点人间的脉脉温情。正因如此,我们也会说,汉代的政治思想,是“内法外儒”或“内儒外法”,不管如何,其目的不过都是为了达到“内圣外王”之道罢了。

经学从墨家学说中汲取了“天志、天德、天意”等思想,天被人格化,其学说也被神圣化。而经学从墨家吸取的“小康与大同”的理论,更是用来作为对现实社会的解释和对理想社会的设定,直到现在,这样的理论还是那样的深入人心。

经学从阴阳五行学说中得到更多营养,经学家大多擅长说阴阳,解五行,这使得传统儒学变成“天人之学”,强化了学说的道德权威。但是,以阴阳五行解释经义,也给经学庸俗化打开了方便之门。

戴进贤冠文官儒生,四川彭县出土东汉画像砖

两汉以降,先秦诸子多湮灭不彰,经学独贵,究其原因,并不仅仅在于经学善于吸收各个学派的营养,还因为各学派自身也有缺憾。

也许我们可以这样理解——

道家太“糊涂”。道家的理论,得其真谛的人成了隐士,得其形式的人成了道士。道家一派的余脉后来演化为宗教,都是因为“道”这个基本概念被固化了,不会因时制宜、因地制宜。其实,作为道家学说的“道”原本十分高明,后来被道士改造为具有人格的宗教元神,道家的始宗也就变成教主,学术蜕变为宗教。

法家太“明白”。法家的理论,得其真谛的人成了循吏,得其形式的人成了酷吏。法家学说融入经学后,学说流传衰绝。真正的原因在于法家知今不知古,知新不知旧,知近不知远,知君不知民,知法律不知教化,知国家不知社会,知制度不知秩序,结果反为聪明所误。

墨家过于平民化。墨家的理论,得其真谛的人,如东汉的王充、桓谭之流,成为社会批判的先驱;得其形式的人,如西汉郭解、剧孟等人,成为快意恩仇的侠客。

阴阳家过于神秘化。阴阳家的理论,得其真谛的人成为智者(科学家),得其形式的人成为方士。这个学说神秘难验,虽然能长期流传于民间,但始终不能登大雅之堂。

司马迁的父亲司马谈也是一位历史学家,《史记·太史公自序》记录了他对诸子学说的评价。他曾批评儒家“博而寡要”。也许司马谈错了,他指出的儒家缺点,恰恰是其优点。儒家的“博”,可以让它像海绵一样,广泛吸取各家之长;“寡要”,即缺乏重点,这样儒家便不会固步自封、抱残守缺,而能与时俱进、发扬光大。

司马谈(?-前110) ,夏阳(今陕西韩城)人。为汉初五大夫,建元、元封年间任太史令。有广博的学问修养,曾“学天官于唐都,受易于杨何,习道论于黄子”。又曾为文“论六家之要旨”,批评了儒、墨、名、法和阴阳五家,因为深受当时流行的黄老思想的影响,所以完全肯定地赞扬了道家。

正因如此,在两千多年的中国古代社会,经学的影响是其他学说无法比拟的。如先秦儒学演化为经学一样,经学自身也不断演化。这种演化根据不同时间、不同地域甚至不同民族、不同国别而进行,与时俱新,各有侧重。或强调“礼乐”,或强调“仁义”,或强调“忠勇”,或强调“诚信”,或强调“理”,或强调“心”,或“移孝为忠”,或“以名为教”。

中国社会科学院历史研究所研究员 孙晓

有一种观点,认为经学化的儒学是一种宗教,所以把儒学称为儒教。我们不这样看,我们习惯把它视作一种学术,一种学说。经学没有来世观念,而其他宗教均把来世作为最终慰藉。经学没有繁杂的科仪,而科仪是宗教的主要形式。更重要的是,经学有强烈的自我反省和自我批判的精神,关注现实,经世致用,这是任何一种有别于宗教的学术学说的基本特征。

取得独尊地位的经学,虽然有神圣化、庸俗化的倾向,与专制皇权沆瀣一气,狐假虎威;有“诛心”一样的道德强制,也有为一己之私,不遗余力排斥其他流派的举措,但是它强烈的现实关怀,经世致用的特征,自我批判的精神,又足以彰显其作为学术流派的本质。

今天,我们在文庙里祭拜孔子,我们的感觉与在其他宗教场所并不相同。我们面前的这尊泥像,很亲近,很熟悉,如同家人,我们如同在与他进行一场文化的对话……

无论如何,这位先师,与其他哲人一样,仍在滋润着我们的文化,启迪着我们的智慧,规范着我们的行为。