作者:diaoduoxi | 编辑:Q先森

广西境内的黔江下游有一条又长又深的峡谷。峡谷中河道曲折,水流湍急,危岩奇突,暗礁四伏。更奇的是,传说古时有斗大一条藤蔓横跨江面,昼沉夜浮,供人攀附渡江。此地因而得名“大藤峡”。

大藤峡

大藤峡地势险峻,是兵家必争之地。五百年前,在这高峡险滩之间,上演了一场大明官军与瑶民游击军的激烈搏杀。但战争结束之后,功臣良将的命运令人同情惋惜,叛乱瑶民的结局却出人意料!

▍高峡幽谷间的蛮族抗争:大藤峡“瑶变”始末

明帝国在洪武元年(1368年)征服广西以后,鉴于当地复杂的民族分布,实行不同的统治制度。在中东部汉夷杂居地区设置州县直接管辖;在西部偏远地区,则委托当地土司为代理人实行间接统治。

居住在山野乡村的大量蛮族原住民瑶人和壮人,则既不受州县管辖,也没有土司来统治。他们不交税,不当差,也没有户籍,与明朝政府不发生直接的联系。这些原住民刀耕火种,居无定所,缺乏基本的生活必需品,所以经常四出劫掠。明朝称之为“瑶变”。

明代广西的蛮族原住民

一开始,明朝对这种小规模的盗乱采取绥靖政策,以招抚为主。然而,到了明朝中叶,广西土司为了自身利益不断向西扩张势力范围,通过屯田和设立巡检司的方式不断侵占当地瑶民的生存空间和经济利益,导致社会矛盾激化。

从永乐十三年(1415年)到正统七年(1442年)27年间,大藤峡地区的“瑶变”愈演愈烈,酿成了1442年由蓝受贰和侯大狗领导的大规模叛乱。

与官军周旋了三年后,羽翼渐丰的侯大狗终于在正统十年(1445年)发起大规模攻势。他将数千人马编成50多队,每队30-60人,向周边各州县分头出击袭扰。

这种典型的大规模游击战取得了意想不到的成果。不到半年时间,侯大狗先后攻下广西五府(浔州、梧州、郁林、桂林、柳州),广东六府(雷州、廉州、高州、肇庆、韶关、广州),以及赣南、湘南的二三十个州县,声势浩大。

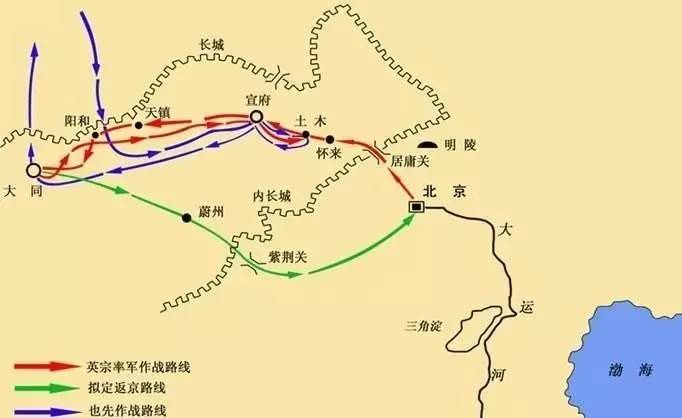

1450年,正统皇帝在土木堡之役中兵败被俘。明廷内外交困,无暇征剿。侯大狗的力量急剧壮大,他拥有步骑兵和水军数万人,几成燎原之势。广西全境,广东的大半部,以及赣南、湖南的一部分,一时都掌握在叛乱瑶民的手中。明朝在岭南的统治摇摇欲坠。

土木之变形势图

▍中央帝国的惊骇与反击:明朝的军事征讨和反游击战

面对岭南的严重叛乱,明朝从景泰三年(1452年)到天顺六年(1462年)曾发起数次征讨,但收效不大。侯大狗的游击战术让明朝官军头痛不已。“我出此贼往彼,我往彼则出此,(贼)巧相回避,(官军)迄难成功。”在这种情况下,明朝两广守将皆自顾不暇,只能龟缩城中,不敢出城对阵。

1464年成化皇帝继位后,形势开始发生变化。新皇帝认为两广局势日非,是因为“守土非人”,于是断然罢黜两广巡抚、巡按和三司大员;随后,皇帝决定发动一次前所未有的清剿行动,彻底扫灭大藤峡的瑶民叛乱。

成化元年(1465年)正月,明帝国调集来自北京、南京、南直隶(江苏安徽)、江西、湖广、广西六省的军队,包括汉军步兵、蒙古骑兵、以及广西土司所辖强悍善战的狼兵组成的16万大军,展开了对岭南空前规模的军事征讨。

广西土司独有的精锐步兵——狼兵

成化皇帝任命都督同知赵辅为征蛮将军,都督和勇(蒙古人)为游击将军,充任前线正副总指挥。又接受兵部尚书王竑的推荐,提升时任浙江左参政的韩雍为都察院左佥都御史,赞理军务。

皇帝特别嘱咐:“阃外之事,一以属雍”,韩雍由此成为此次行动的最高统帅。当年六月,韩雍抵达南京,与诸将商讨作战方略。这些帝国的“征蛮”大员不得不面对一个巨大的挑战:怎样打赢一场反游击战。

韩雍画像

无论是内地流民造反,还是边境游牧民袭扰,首选的作战方式就是游击战。面对数量庞大的官军,游击战法天然具有以下优势:

1、高度的机动性:或小部队分兵袭扰,或大部队流动作战,轻装简行,避实击虚,逐步消耗官军的士气和战斗力。

2、多样的战术:充分使用突袭、伏击、骚扰、诈败、佯攻等多种战术,利用天时地利,随时随地发起攻击。

3、便利的后勤:可以有固定根据地支撑前方作战,也可以进行没有后方,依靠劫掠、群众支持或战养战的方式进行获取补给

那么,官军要进行反游击战,则必须根据游击战的上述特点进行反制:

1、限制机动性:控制交通枢纽,修筑设防据点、哨所和隔离墙为载体的封锁线,限制游击战的机动性,让袭击者更容易被发现和捕获。

2、寻求主力决战:捕捉游击武装主力,或直捣巢穴,迫使其进行主力决战,消灭其首脑,使其丧失中枢,逐步瓦解。

3、战区扫荡与震慑:通过扫荡肃清、震慑和控制当地支持者,拔除根据地周边据点,孤立游击武装;同时破坏粮食、水源等战略物资,切断其后勤补给,迫使其撤离或投降。

对于征讨大藤峡的战略方针,明廷内阁大学士李贤采纳翰林院编修丘濬的建议,认为应该采取持久战略,在广东战场进行野战清剿,在广西战场则进行长期围困,切断瑶民的内外联系,阻断其粮食供应,可望在一二年内平定叛乱。

这个计划被呈交给皇帝,并下发给在南京的诸将商议。诸将自然随声附和 “圣意”,计划派游击将军和勇率领蒙古骑兵取道江西直奔广东,而大军主力由湖广进入广西,分兵扑灭叛乱。

明朝骑兵,有不少蒙古降人在内

然而,韩雍否决了这个方案。他认为叛乱势力已经蔓延数千里,如果分兵广东,势必会陷入游击战的泥潭而疲于奔命。应该集中兵力直捣大藤峡,攻其腹心之地,倾覆巢穴,其余则可迎刃而解。作为明朝少有的文武全才,韩雍断然采取了反游击战中的第二条原则:直捣中坚,击其流散,显示了过人的魄力和战略眼光。诸将闻言大为赞赏,都督赵辅也信服韩雍的军事才能。

于是明军最终确定了这个作战计划,韩雍督率3万先头部队南下,于当年八月开进广西,经全州直达桂林。他在中途击破一些叛乱的苗人,抵达桂林后又将4个失职将领斩首示众,恩威并施,明军军心大振。

明朝大臣督师阅兵的场面

韩雍仔细分析了瑶民的势力范围和地理位置,敏锐判断出侯大狗以荔浦、修仁两县为两翼掩护其核心根据地。

于是明军采用了反游击战中第三条原则,兵分5路进攻荔浦、修仁,以孤立大藤峡。官军以强大兵力首先将修仁的叛军主力击溃,杀7300多人,生擒1200多人。随后,荔浦也被攻破。大藤峡以北门户洞开,韩雍率军到达大藤峡南面的桂平,开始部署围剿。

明军打通大藤峡的北面屏障

大藤峡为喀斯特地貌,地形复杂,易守难攻。韩雍一时难有良策,便向当地官绅征求意见。大多数官绅认为,大藤峡瑶民虽已蔓延数百里,但附近地区山势险要,交通不便,只要派兵将大藤峡包围,封锁交通要道,切断瑶民之间的联系,就会不攻自破。

对此,韩雍不以为然,他认为兵贵神速,大藤峡周边绵延600多里,官军纵然再多,也难以完全封锁。这样消耗下去,不仅徒增军费开支,也会挫伤军队士气,不利于作战。

他说:“兵法曰:‘宁我薄人。’又曰:‘先人有夺人之心。’今我军新破府江 ,勇气百倍,贼闻震恐丧魄矣,因而弃之,可立破也。”于是明军全速进军大藤峡,直捣叛军大本营。

韩雍将他的16万大军分为左右两个兵团: 右翼兵团68000人,自象州、武宣南下,分五路进攻大藤峡之北;左翼兵团92000人,由桂平、平南分八路进攻大藤峡之南。

他又派军扼守大藤峡东西要隘,设置伏兵,截断瑶民往东、西两个方向的退路。这个部署执行了反游击战的第一条原则:通过封锁交通线的方式限制袭击者的机动。

明军对大藤峡的围剿部署

面对明军的围剿,侯大狗采取了游击战惯用的诱敌战术。他派几十个上了年纪的人装扮成儒生里老,在韩雍进军的道路上跪拜迎接。他们声称长期被贼军困扰,不敢反抗,现在愿投靠官军做先锋,企图寻机刺杀韩雍。

当这些人出现在官军周围时,韩雍立即命令士兵将他们逮捕。当搜出了暗藏的匕首后,这些细作全部被明军斩首分尸并悬挂在山林的树杈上。韩雍用此类血腥的手段践行了反游击战的第三条原则,成功威吓了瑶民,让他们感到惊恐沮丧。

▍崇山峻岭上的殊死决战:“九层楼”攻坚战

在明军两翼完成包围部署之后,韩雍于十二月初一发动进攻。官军兵分三路,水陆并进,对大藤峡进行腹背夹击,势如巨石压卵。

侯大狗知道这次进攻非同寻常,便将老弱妇孺及钱粮等重要物资转移到大山深处,并在山南险要处竖立数重木栅作为防御工事,修筑营盘作为据点,准备了大量滚石、檑木、长枪、标枪、毒矢等轻重武器,严阵以待。

战斗打响后,官军四面包围,使用火箭、团牌、火铳和登山器械对大藤峡的16处山寨发起猛攻。侯大狗指挥瑶民反击,标枪、毒箭、滚石如雨般射落。

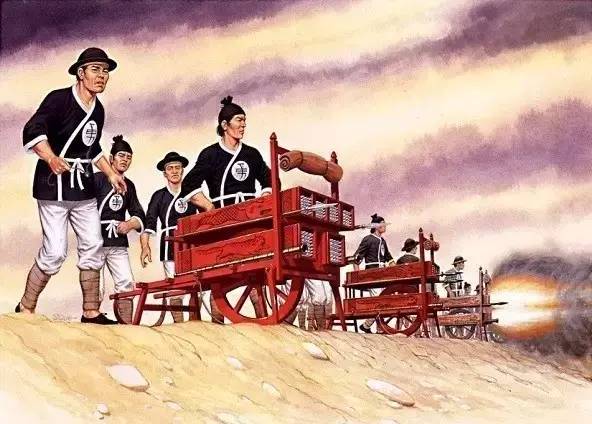

火箭兵

官军人多势众,又备有登山利器,故而冒死上山,纵火焚毁了不少木栅。此时瑶民留守峡中的军队仅1万多人,众寡悬殊,侯大狗不得不放弃第一线,转移到九层楼等处据守。

大藤峡核心据点是九层楼,又名九重崖。山顶有9个山峰,因山峦重叠如阶梯,共9层,故得名。四周崖壁陡峭,仅有一条的小路可上山顶,易守难攻。官军尾追而至,想从小路登山,被瑶民用滚石、檑木、毒箭打死数百人,攻势顿挫。激战数昼夜,九层楼岿然不动。

九层楼

此前,韩雍已经预料到大藤峡地形复杂,瑶民据险设伏,不利官军作战。于是他在大军中选拔了250名能举重一百钧、箭射两百步的壮士编成一支精锐敢死队。在九层楼战场,韩雍命令率敢死队实行强攻,但仍被击退。

最后,韩雍决定采取佯攻,多设疑兵,诱使义军大量消耗木石、标枪、毒箭;一面采取火攻,集中火箭、火炮向九层楼攻击。在明军猛烈的火力打击下,瑶民阵地上的木栅燃起熊熊大火,垒石而成的防御工事也陆续倒塌。

明军火铳手

此时,韩雍再次命令敢死队向山顶突击。面对官军多个方向的夹击,侯大狗终于抵挡不住,队伍纷纷溃败。在外地作战的瑶民被明军封锁线拦截,无法回援,九层楼最终被官军攻陷。

此战明军攻破大藤峡营寨324所,杀3207人,俘获包括首领侯大狗在内的782人,还掳走了2718名妇女。瑶民战死、溃逃、溺毙、堕崖而亡者在万人以上。持续二十年的大藤峡瑶变被严厉镇压。

▍尾声:谁是胜利者?

战役结束后,韩雍命人砍断大藤峡那根有名的大藤,把断藤蒙上牛皮做成数面大鼓,作为战利品送往广州、梧州、肇庆的官府衙门。韩雍为了自彰其功,改大藤峡为“断藤峡”,撰写碑文刻成《韩雍纪功碑》,竖之于大藤峡北岸。

大乱既平,明军班师凯旋,诸将官弹冠相庆。都督赵辅被封为伯爵,世袭罔替;韩雍官升左副都御使,他的一个儿子被恩赐锦衣卫镇抚的官衔。此后,成化皇帝让韩雍专门负责两广军务。

成化皇帝

然而好景不长,成化九年(1473年),柳州、桂平等地又爆发民变,韩雍因得罪广西镇守太监黄沁素和广西布政使何宜,被他们诬告贪欲纵酒、滥赏妄费,被皇帝罢官回乡。五年后去世,享年57岁。

侯大狗在成化二年(1466年)春天被押赴北京献俘,随后被凌迟处死。但并不是每个俘虏都像他这样倒霉。有个姓汪的瑶民男童被阉割后送入紫禁城,侍奉皇帝宠爱的万贵妃。

成化十三年(1477年),就在韩雍去世的前一年,这位瑶人汪太监已经掌管了令人生畏的西厂,成为整个帝国最有权势的人。皇帝派他巡边,巡抚御史们都要出城二三百里迎接,“望尘跪伏”。

在瑶民的俘虏中,还有一位美貌少女也被送入宫中,皇帝临幸了她,于是这位反贼的女儿便孕育了龙种。她的儿子,就是明帝国备受赞誉的君主弘治皇帝。

弘治皇帝

就这样,在大藤峡战火的余烬中,明帝国的平叛名臣郁郁而终,而蛮族反贼的后裔却冉冉升起,成为帝国的统治者。人世无常,到底谁才是最后的胜利者呢?

投稿、转载与商务合作