舒国滢,中国政法大学教授

摘要

15世纪末和16世纪初,文艺复兴运动的隆隆之声,在传统的注释法学和评注法学之外生成出一个智识志趣与理论目标相异的“人文主义法学”,它的发展经历了三个阶段。总体上看,人文主义法学派(至少法国布尔日法学派)在学术上的根本倾向和关怀不再是评注法学派所崇尚的实践法学,而把他们的活动主要集中在罗马法文献(主要是优士丁尼的《国法大全》)的校勘、整理与评释,澄清《国法大全》版本中的讹误。同时,他们也开始在法律上倡导“本国化的人文主义”,研究、整理、出版本国的地方习惯法,试图对成文的习惯法予以评注,从中引申出一般的原则,而且在新的法学方法论和逻辑技术的支持下,从事“对罗马法素材的重新系统整理”和近代私法体系的构建工作,为成就近现代法典编纂的伟业奠定了基础。

关键词:人文主义法学;法律民族主义;法学的体系化建构;论题学

16世纪以降的欧洲人文主义法学在整个西方法律和法学发展史上具有无比重要的地位,人文主义法学家们在文艺复兴的鼎盛时期根据新发现的古典文献和手抄本对优士丁尼的《国法大全》(尤其是《学说汇纂》)的版本进行校勘和系统研究,结合本国的法律实践创造性地提出了诸多新的法律学说,开创现代法学体系建构之先河,为近现代法律制度的形成做出了巨大贡献。长期以来,汉语学界未曾整体地研究人文主义法学的学术源流、方法论和知识谱系。笔者尝试从知识论和方法论角度,对欧洲文艺复兴与人文主义法学兴起的关系、人文主义法学发展的历史线索以及人文主义法学的理论与方法特征予以考察,以期为我国法学者们构建中国自身的法学体系提供可以借鉴的理论和文献资源。文章分以下三部分:

一、欧洲文艺复兴与人文主义法学

在历史上,伴随着评注法学派法学的发展,即,从14世纪初(特别是从1350年),欧洲开始兴起一场规模和影响力巨大的思想文化运动,这就是著名的“文艺复兴运动”。

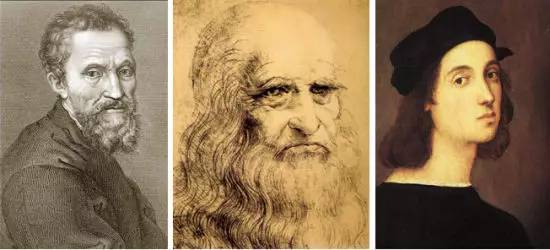

从时间上看,欧洲文艺复兴运动大体可分为四个阶段:“开端期”(萌芽阶段,14世纪)、“早期”(15世纪上半期)、“盛期”(15世纪中叶至16世纪末叶)和“晚期”(17世纪上半期)。[1]文艺复兴开端期的发生地主要在意大利北部重镇佛罗伦萨(史家把佛罗伦萨称为“文艺复兴的摇篮”),代表人物是史称佛罗伦萨“文坛三杰”的但丁(Dante Alighieri, 1265~1321)、彼特拉克(Francisco Petrarch,一译“佩脱拉克”,1304~1374)、薄伽丘(GiovanniBoccaccio, 1313~1375)和被称为“欧洲绘画之父”的乔托(Giotto di Bondone,约1267~1337);文艺复兴早期的代表人物有意大利画家马萨乔(Masaccio, 1401~1428)、雕塑家多纳太罗(Donatello, 1386~1466)、建筑家布鲁涅列维奇(Fillipo Brunelleschi, 1377~1446)和史学家列奥纳多·布鲁尼(Leonardo Bruni, 1369~1444)、比昂多(Flavio Biondo, 1388~1463)、英国诗歌之父乔叟(Geoffery Chaucer,约1340~1400)等人;文艺复兴于15世纪中叶至16世纪末叶达到鼎盛,在英国、法国、德国、荷兰和西班牙等国呈现波澜壮阔的新文化高潮,导致“一种新的、自信的人文主义文化”(new and self-confident humanist culture)兴起,[2]先后出现像列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci, 1452~1519)、米开朗基罗(Michelangelo Buonarroti,1475~1564)、拉斐尔(Raffaello Sanzio, 1483~1520)等“画坛三杰”,波兰伟大的天文学家哥白尼(Nicolaus Copernicus, 1473~1543),法国的拉伯雷(Francois Rabelais,约1494~1553)、西班牙的塞万提斯(Miguel de Cervantes Saavedra, 1547~1616)等著名作家,荷兰人文主义巨擘伊拉斯谟(Desiderius Erasmus, 1466~1536),意大利的马基雅维利(Niccolo Machiavelli, 1469~1527)、英国的托马斯·莫尔(Thomas More, 1478~1535)、法国的让·博丹(Jean Bodin,1530~1596)等著名政治思想家;到了17世纪初叶和中叶,文艺复兴运动进人晚期,代表人物有意大利政治思想家康帕内拉(Tommas Campanella, 1568~1639),意大利天文学家、思想家布鲁诺(Giordano Bruno, 1548~1600)和著名天文学家伽利略(Galileo Galilei, 1564~1642),德国天文学家、物理学家开普勒(Johanns Kepler, 1571~1630),以及英国伟大戏剧家莎士比亚(William Shakespeare,1564~1616)等人。[3]

左到右:米开朗基罗,达 芬奇,拉斐尔

然而,文艺复兴这一“人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革”却没有立即在欧洲法学领域内引起同样的反响。恰恰相反,与文艺复兴运动在时间上并行成长与发展的评注法学派的法学(评注法学)不得不再一次转向古老的经院哲学,仍然倔强地固守着几个世纪之前的传统以及那个时代的逻辑与文法,其本质上仍属于中世纪经院主义法学,乃经院哲学和方法在法学领域的典范;评注法学与经院哲学相互支持,共同构成这个时期思想文化上的一种抵牾变革的保守的力量,自然,评注法学派也被视为文艺复兴时代的“反动派”(reactionaries)。[4]与但丁和彼特拉克个人均有私交、甚至在诗歌领域写过“温情的新体”诗歌的法学家皮斯托亚的奇诺(Cynus de Pistoia,也写作Gino da Pistoia,约1270~1336/1337)并没有将他那个时代萌芽的文艺复兴之诗学精神带进法学,[5]他在意大利所引介的法国拉维尼的雅各(Jacques deRevigny,也写作Jacobus de Ravanis, 1230/1240~1296)和贝勒珀克的皮埃尔(Pierre deBelleperche,也写作Petrus de Bellapertica,约1247~1308)等人的“新法学”与此时的文学、历史与绘画等领域开始流行的人文主义没有直接的关系,他的法学著作甚至被指责为“也和其他法学家一样粗制滥造”。[6]评注法学派的代表人物巴尔多鲁(Bartolus de Saxoferratis,英语写作Bartolus of Sassoferrato, 1313/14~1357)和巴尔杜斯(Baldus de Ubaldis,也写作Baldo degliUbaldi,约1327~1400)以及他们的后继者与文艺复兴早期和盛期的思想文化之变革同样没有多少直接的联系。总体上说,从14世纪开始到过后的一个多世纪里,法学(至少注释法学)似乎是在与欧洲文艺复兴运动相隔绝的环境中独自运行、自我成长的。诚如英国著名法律史学家梅特兰(Frederic William Maitland, 1850~1906)等人在所著《欧陆法律史概览》中所言:对于文艺复兴“这场伟大的智识运动,法学家们还感到十分陌生。他们由于受到传统和日常习惯的限制,这种法律文化复兴的时机还没有成熟”。[7]

直到15世纪末和16世纪初,文艺复兴运动的隆隆之声才缓步叩开法学的沉重、静寂之门,而首先推开这道重门的是一批法学界之外的人文主义者。

“人文主义者”(意大利语umanista,复数形式为umanisti)一词起源于15世纪中后期的意大利文学诗歌之中,[8]乃特指文艺复兴时期投身于人文学科或人文学术[studia humanictatis/humanities,主要有五个学科,即语法、修辞、诗学(文学)、道德哲学和历史]研究的人,主要是从事此项研究的教师,他们本身可能就是艺术家、演说家、诗人或者戏剧家。[9]这些人了解和掌握古典拉丁文和希腊文的深厚知识,对古典文化和古典文献有浓厚的兴趣,他们建立自己的学校,通过教学来表达时代的精神。[10]

人文主义者带给法学的是不同于中世纪经院哲学的全新的研究视角以及新的分析和论证方法。[11]他们受文艺复兴对古典时代经典之偏好的影响,从一开始即强调文献学的编纂,投身于复原古代经典作家们的确切文本(因为这些流传下来的版本常常是不完整、不精确的),[12]他们在人文学术上的真正贡献在于他们以自己擅长的文字学、语言学、文献学和历史学等方面的专业知识鉴别古典文献的真伪,澄清了历史上流传已久的讹误知识。比如,意大利15世纪的人文主义学者、文献校勘学的奠基人洛伦佐·瓦拉(Lorenzo Valla,约1407~1457)于1440年完成其重要著作《论伪造的君士坦丁圣赐》(Declamatio de falso credita et ementita ConstantiniDonatione),[13]根据史料和语言用法等方面的考证,对中世纪基督教界奉若神明的伪造文书《君士坦丁圣赐》(Constantini donatione/Donation of Constantine,一译“君士坦丁赠礼”)[14]予以证伪,论述该文件不可能出自公元4世纪君士坦丁时代,从学术的角度粉碎了罗马教廷为自己的世俗权力辩护而制造的历史根据。[15]不仅如此,在其所著的《论优雅的拉丁语》(De Elegantiis Latinae Linguae, 1471年殁后出版)一文中,洛伦佐·瓦拉称赞罗马古典时期的法学家,同时谴责优士丁尼《国法大全》的编订者特里波尼安[Tribonian,希腊文Τριβωνιανοζ(trivonia' nos),约500至约547]以及中世纪[包括阿库修斯(Franciscus Senior Accursius,1181/85~1259/63)和巴尔多鲁等人在内的]所有法学家拉丁文“糟糕”[“巴尔多鲁、阿库修斯,他们讲的不是拉丁语,而是蛮语”(Bartolus, Accursius, qui non romana lingua loquantur, sed Barbara)[16]];在他看来,所有的评注法学者对正确的拉丁文麻木不仁,故此,他们都不可能是适格的法学家。[17]

查士丁尼法典

人文主义者批评当时法学界的工作,主要在于他们对法学家们所依据的《国法大全》、特别是《学说汇纂》文本的可靠性产生质疑,进而根据自己的学业专长对这些文献进行校勘。[18]此处重点考察《学说汇纂》的文本鉴别与校勘工作。我们知道,无论注释法学派还是评注法学派在进行注释或评注的过程中均以11世纪在波伦亚使用的《学说汇纂》之“波伦亚手抄本”(littera Bononiensis)或“流行本”(littera Vulgata,“普及本”)为根据,并满足于此。[19]然而,到了1406年,佛罗伦萨与比萨两城交战,佛罗伦萨人将藏于比萨城的一份源于公元6世纪的《学说汇纂》手抄本(“比萨手抄本”,littera Pisana)强掠过来,保存于佛罗伦萨美第奇家族藏书室[该藏书室图书于1494年遭受掠洗,16世纪重建,命名为“美第奇一洛伦佐图书馆”(Biblioteca Medicea Laurenziana,一译“梅迪契一罗伦佐图书馆”)],称“佛罗伦萨手抄本”(littera Florentina或Florentine)或“洛伦佐版本”(Codex Laurentianus)。阅读过“佛罗伦萨手抄本”的人文主义者(而不是法学家们)最先意识到,该手抄本是更为古老的、更接近于优士丁尼《学说汇纂》原作的文献。这里首先应当提及一个人,即安格罗·波利齐亚诺(AngelusPolitianus,意大利文写作Angelo Poliziano,英文为Angelus Politian, 1454~1494),他是一位15世纪的意大利诗人、人文主义学问家、佛罗伦萨柏拉图学园(the Platonic Academy in Florence)的重要成员。他在为佛罗伦萨美第奇家族藏书室收集整理手抄本的过程中,发现了“佛罗伦萨手抄本”(该手抄本极其珍贵,被严密库藏,很少外借,普通读者很难得到查阅的机会,只有通过特殊的仪式才拿得出来)。[20]1489年,波利齐亚诺在撰写的《杂集》(Miscellaneorum centuriaprima)一书中对古典著作做了100条诠注,[21]其中,他注意到《学说汇纂》之“波伦亚手抄本”或“流行本”存在某些讹误,而相信“佛罗伦萨手抄本”是优士丁尼皇帝于《学说汇纂》颁布不久(即6世纪50年代)送给罗马教皇维吉里[Pope Vigilius, 500前至555 (537~555年在位)]的。[22]波利齐亚诺得到当时的佛罗伦萨城市统治者、被誉为“意大利天平上的指针”的洛伦佐·美第奇(Lorenzo de' Medici, 1449~1492)的准许,打算出版该手抄本的完整校勘本,但由于英年早逝而未能如愿,仅于1490年完成《学说汇纂旧编》的校勘(他曾在这个本子的末尾注明校勘完成时间为“1490年7月19日中午12点30分”)。尽管他出的校勘版只是他所阅读的“佛罗伦萨手抄本”的一部分,但其确立了如下观念:“佛罗伦萨手抄本”乃《学说汇纂》的原型(archetype),是世人所能依据的“善本”(the best text)。[23]在波利齐亚诺工作的基础上继续进行“佛罗伦萨手抄本”校勘活动的是意大学者和利外交家吕奇·博洛尼尼(LuigiBolognini, 1447~1508),但他不是合格的语言学家,并不胜任长期编辑手抄本的工作,故而成效不大。[24]16世纪初期的德国学者格雷哥尔·哈罗安德尔(Gregor Haloander,拉丁文写作Gregoire Metz alias Haloander, 1501~1531)于1525年赴意大利专程研究优士丁尼《国法大全》,部分地利用波利齐亚诺和吕奇·博洛尼尼的校勘注释和希腊文的部分文本,[25]1529年在纽伦堡出版了一个《学说汇纂》的新文本[其标题为“Digestorum seu Pandectarum libri quinquaginta” ,后称为“哈罗安德尔手抄本”(littera Haloandrina)].但由于其去世亦早(1531年,哈罗安德尔死于一次牙科医疗事故,时年30岁),他出版的这个本子也并不令人满意。[26]西班牙历史学家、塔拉戈纳大主教(archbishop of Tarragona)安东尼奥·阿古斯丁(Antonin Agustin,拉丁文写作Antonius Augustinus,意大利文写为Antonio Agostino, 1517~1586)于1541在波伦亚大学获得两法(罗马法及教会法)博士(doctor juris utriusque),随后得到佛罗伦萨美第奇家族的许可,在助手的协助下开始研究“佛罗伦萨手抄本”,作了大量的注释,1543年出版《勘正与意见集》(Emendationum et opinionum libri IV. Ad Modestinum)一书,指出并试图修正“佛罗伦萨手抄本”和“波伦亚手抄本”(或“流行本”)中的部分缺漏或讹误。[27]此书被誉为人文主义“审校类文献”(Die humanistische Obervatio)之“划时代作品”。[28]不过,真正完成“佛罗伦萨手抄本”校勘工作的是意大利佛罗伦萨学者、科西莫·美第奇公爵(Duke Cosimo I de' Medici)的秘书勒里奥·托雷利(Lelio Torelli,拉丁文写作Laelius Taurellius, 1489~1576)。有意思的是,在安东尼奥·阿古斯丁研究“佛罗伦萨手抄本”之时,勒里奥·托雷利并没有得到美第奇家族允许直接研究手抄本,但他坚持“慢工出细活”的原则[拉丁文Festina lente,希腊文σπευδε βραδεωζ(speude bradeos)],从1543年开始,花了10年时间,在安东尼奥·阿古斯丁校勘的基础上(两人曾有书信来往,对“佛罗伦萨手抄本”均持“严格说”[29]),得到其儿子弗朗西斯科·托雷利(Franceso Torelli,拉丁文Franciscus Taurellius)的协助,对整个手抄本的内容进行了三次通校。在弗朗西斯科·托雷利“致读者”的序言中,我们看到,托雷利父子后来直接“接触到美第奇一洛伦佐图书馆里的各种非常古老的手抄本”和“各种古代的碑铭”,特别是罗马著名的历史学家塔西佗(Cornelius Tacitus,约56至约120)的《编年史》前5卷,并依此编校《学说汇纂》;但他没有明确提及是否直接借阅过《学说汇纂》之“佛罗伦萨手抄本”,但根据序言行文以及他们当时的身份与角色看,他们应当是直接勘校过该手抄本的,因而最终于安格罗·波利齐亚诺去世近60年之际,即1553年,出版了《学说汇纂》的非注释本[拉丁文名称为Digestorum seu Pandectarum libriquinquaginta ex Florentmis Pandectis repraesentati,此本被简称为“托雷利版”(Editio TaurellianaDigestiorum)],[30]“佛罗伦萨手抄本”从此才成为可供人们解读和研究的对象,勒里奥·托雷利本人也因此而成为意大利托斯卡纳地区人文主义学术圈子里的重要人物。[31]

显然,由于上述人文主义学者(特别是勒里奥·托雷利和安东尼奥·阿古斯丁)的勘校工作,16世纪后半叶以降的法学家才可能对包括《学说汇纂》在内的优士丁尼《国法大全》有相对可靠的文本把握。比如,法国法学家雅克·居亚斯(Jacques Cujas,拉丁文写作lacobus Cuiacius,一译“居雅斯”,1520~1590)在1553年勒里奥·托雷利出版《学说汇纂》非注释本之后,根据拜占庭原始文献、尤其是公元9世纪的拜占庭《巴西尔法典》(Basilica/Basiliken,一译“巴西尔法律全书”),[32]开始对“佛罗伦萨手抄本”和“波伦亚手抄本”进行参酌比较(他在两个手抄本的关系上持“多元说”或“反对说”,即“波伦亚手抄本”不一定来源于“佛罗伦萨手抄本”,而有其他来源),于1570年首次出版《〈学说汇纂〉50卷要释》(Paratitla in libroquinquaginta Digestorum seu Pandectarum),这是16世纪《学说汇纂》最重要的研究作品。[33]不过,他与托雷利一样也发现,即使“佛罗伦萨手抄本”,亦并非是完全无缺的,其中包含许多编订者们(特里波尼安等人)的篡改和添加(镶嵌),这些添加的内容曲解、割裂了罗马古典时期法学家的作品的真实性和完整性,因而必须对该手稿本身做文本校订(评判)处理,以恢复罗马法学经典作品的历史原貌。鉴此,他采取“开放式评注”(offene Rezension)的方法,根据流传下来的文献残篇,逐字逐句对手抄本进行勘校,通过这种方式复原了罗马古典时期的法学家们(帕比尼安、保罗、乌尔比安、尤里安以及莫德斯汀等人)的部分原作。[34]16世纪法国法学家哥特弗雷德(Dionysius Gothofredus, 1549~1622)也是在勒里奥·托雷利工作的基础上,于1583年整理出版优士丁尼《国法大全》全集(Corpus iuris civilis cum notis)无注释本(其注释本直到1589年才在法国里昂出版,哥特弗雷德生前曾于1604年和1612年两次再版注释本),史称“哥特弗雷德手抄本”(Littera Gothofrediana),[35]包括《法学阶梯》、《学说汇纂》(哥特弗雷德对“佛罗伦萨手抄本”和“波伦亚手抄本”做了调和,但因为对阿库修斯的注释感兴趣,在两者不一致的地方,他经常放弃前者,而选择后者)、《优士丁尼法典》和《新律》四部分。尽管这本版本在萨维尼看来“质量较差”,[36]但在在欧洲却通行了200年,被视为“新人文主义的流行本”(neue humanistische Littera vulgata)和“欧洲大陆共同法的重要法律渊源”,其编辑体例和结构安排一直沿用至今,优士丁尼《国法大全》从此才有了正式的名称。正是在哥特弗雷德编辑出版的《国法大全》版本的基础上,欧洲法学才在很大程度上达成统一。[37]

古罗马哲学家西塞罗

显而易见,欧洲文艺复兴时期的人文主义[38]及人文主义学者们的古典文献勘校活动搅动了中世纪末期和近代早期法学的一潭静水,打破了仅仅以罗马法注释为业的法学家们之自鸣得意的骄傲 [39]“人文主义与西塞罗的碰撞……特别是与希腊法律哲学家的碰撞”打开了“获取关于法律原理和法律机构的新知识之门”。[40]故此,受意大利注释法学派和评注法学派研究范式统治和束缚长达四个多世纪的欧洲法学界不得不面对来自人文主义学术及方法的挑战,一批法学家开始尝试运用伊拉斯谟、洛伦佐·瓦拉等人文主义者的研究进路,[41]重新审视和探索法学的文献、历史、解释与适用等诸多领域的问题,从多学科(尤其是史学)的角度,探寻法律概念的真正含义,寻找仅仅适用于罗马社会的“纯粹罗马法”(pure Roman law),他们的工作从性质上看并不是像波伦亚法学派的创始人伊尔内留斯(Irnerius,一译“伊纳留”,约1055至约1130)那样去重新发现古籍经典(比如,《学说汇纂》的手抄本),[42]而是对已经发现的古代原始文献重新定位和阐释。这样,在传统的注释法学和评注法学之外生成出一个智识志趣与理论目标相异的法学研究品类—优雅法学,即“人文主义法学”(Humanisitische Jurisprudenz)或“法律人文主义”(Der juristische Humanismus/Legal Humanism)。以此类研究为志业的法学家被笼统地归为“人文主义学派”(the Humanist School),“优雅法学派”,或“文雅学派”(Scuoladei Culti)。当然,我们也可以把他们称为“人文主义法学家”(简曰“人文法学家”)或“优雅派法学家”。

本文原载《清华法学》2014年第1期;

限于篇幅原因,略去全部注释,

原文标题为:欧洲人文主义法学的方法论与知识谱系,全文将分三次推送,本文为第一部分,后续将推送第二部分和第三部分;