本文发表于《数字教育》2017年第3期(总第15期)理论探索栏目,页码:11-17。转载请注明出处。

摘 要:本文讨论了教育心理学作为一门连接科学所主张的观点,指明神经科学对提高教育实践的潜力;提供了历史背景来展现教育心理学对教育神经科学长达100 年的探究;给神经科学、认知科学、教育心理学和教育神经科学之间的联系提供了一个概念化框架;并且为教育神经科学这一新兴领域制定了一个研究议程。

关键词:教育神经科学;全脑学习;大脑研究;认知神经科学

一、教育心理学作为一门连接科学

教育神经科学是试图将教育和神经科学(例如理解神经系统是怎样运作的)联系起来的一个科学领域。你是否同意下面每一条关于教育和神经科学的陈述: “神经系统科学家现在了解了大量关于学习的知识。”“关于大脑是如何学习的知识可以并且将会对教育产生很大影响。”“现在几乎还没有阐述关于脑科学和教育之间联系的文献。”“神经科学研究尚未在教育理论和实践方面有着重要的应用。”

以上几项引用,源自布莱克默(Blakemore)和弗里斯(Frith)[1],代表了他们对教育神经科学这一领域的观点。简言之,神经系统科学家已经发现了许多对学习有用的、并且应该与教育相联系的新信息,但是这些研究尚未对教育方面产生太多影响。例如,在《教育心理学杂志》数据库超过9000 篇文章之中,只有6篇(少于千分之一)的题目包含“大脑”这个词。

神经科学的进展对教育乃至教育研究几乎没有影响的部分答案在于对学习科学(是研究人如何学习的一门科学研究,涉及到认知神经科学的方法)的观察并未有直接转化为教学科学。在19 世纪末,美国第一本心理学教科书的作者威廉·詹姆斯(William James),就心理学对改进教育影响谈话,后来结集成《和教师的谈话》, 他不得不承认:“作为心智规律的一门科学,如果你认为可以直接从心理学中推断出明确的课程方案或者教学方式方法,然后即时用于课堂教学,那就犯了一个莫大的错误”[2]。

连接心理学和教育学需要的是一个全新的科学领域,这一领域开始被称为教育心理学,由詹姆斯的学生桑代克(E.L.Thorndike)所创立。教育心理学曾通过创造一门教学科学来连接心理学(包括学习科学)和教育学(包括教育实践)。我曾经指出过:学习和教学在教育心理学这一学科中相遇[3],教育心理学作为一门连接科学在神经科学和教育学之间建立起了联系[4]。

二、历史考察

在教育心理学领域,将神经科学和学与教的科学相联系已经有100 年历史了。桑代克被视为是世界上第一位教育心理学家[5], 他最先试图展示怎样通过神经科学了解学与教的科学[6]。如图1 所示,桑代克将他《教育心理学》中的整个第一卷献给了学习的生理基础,包括当时的卫生健康水平对神经系统发育的影响[7]。例如, 桑代克试图说明大脑突触方面的生理变化与学习之间的联系:“神经元和神经元之间的联系代表了环境和响应之间形成的联系……联系的强弱是突触的一种状态……就让我们把这叫做突触的亲密关系吧”[8]。总之,教育心理学和神经科学之间的关系起源于20 世纪上半叶。

整个20 世纪的每一代教育心理学家,都已经率先在神经科学和学与教的科学之间建立联系。例如,维特洛克(Wittrock) 主编的《大脑和心理学》一书,关注了神经科学和学与教的科学之间的联系:“研习教育心理学的人在神经科学和认知科学方面有了一些新的同事。兴趣以及跨越这些不同层次和领域的研究结果都逐渐趋于一致,这将使得大家都会受益,提高教育心理学研究的质量和效能,这些研究涉及人类学习和个别差异教育”[9]。

21 世纪,认知神经科学所涉及的技术日新月异, 尤其是广泛使用了磁共振成像和脑电图法,引起了旨在连接神经科学和教育的研究迅速膨胀。由伯恩斯(Byrnes)[10]、布鲁尔(Bruer)[11]、布莱克默(Blakemore) 和弗里斯(Frith)[12]、安德森(Anderson)[13]、波斯纳(Posner)和罗斯巴特(Rothbart)[14]、巴特罗(Battro)、费斯克(Fische)和莉娜(Lena)[15]、苏萨(Sousa)[16]和马雷沙尔(Mareschal)、巴特沃斯(Butterworth) 和托尔米(Tolmie)[17] 所写的一些重要的书籍,反映了越来越多基于教育神经科学的研究。很明显,正如数以百计的教育神经科学方面研究的文章引用了这些书,以及一些新的学术期刊,例如《思维》《大脑》《教育或教育神经科学》的出现,都表明在过去的20 年中所取得的进展。例如,教育神经科学的承诺也表现在波斯纳和罗斯巴特对“本卷中讨论的研究给学校学科学习提供了一个新视角”之深信不疑[18]。

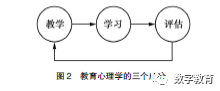

图2 显示了教育心理学三个方面之间的关系:学习科学,即关于人如何学习的科学研究;教学科学,即关于如何帮助人学习的科学研究;以及评估科学, 即关于如何判定哪些人已经学会的科学研究[19]。图中所示的循环显示了不同教学方法可以引起学习,学习反映在评估中,评估又相应地表明了在后续教学中如何加以改进。这三个领域——学习、教学和评估—— 在教育心理学中结合在一起,即研究教学环境和学习者特性是如何相互作用从而引起学习者认知发展。

作为一门连接学科,教育心理学旨在做出独特的贡献,包括:1. 关注学科领域的学习而不是一般的学习;2. 关注真实情境的学习任务而不是人为的实验室学习任务;3. 关注学习期间的认知过程和学习结果; 4. 关注指导学习中认知过程的教学技能。

学习科学在试图开发一般的学习理论方面一直没有取得太多进展,并且已经疲于研究老鼠在迷宫中行走和人如何记忆单词表,以上四个方面的关注点有助于学习科学重新崛起。

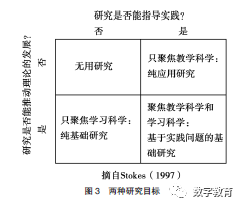

图3 指出了教育心理学承担的角色是一个既有基础性研究目标(为了理解学习是怎样进行的)又有实践性研究目标(为了理解如何指导学习过程走向预期的学习结果)的领域。斯托克斯(Stokes)[20]建议将基础性研究和应用性研究看作两种不同的研究目标,而不是将其视为一个连续过程的两端。当研究只含有实践性目标而不含理论目标时,这就是一种纯应用型研究,比如去寻找哪种教学方法对学会一种技能是最适合的,但是不去考虑这种教学方法是如何开展的。当研究只含有理论目标而不含实践性目标,这就是一个纯基础性研究,比如对教育没有什么影响的学习研究。但是,既有实践性目标又有应用性目标的研究才是最重要的研究,正如教育心理学这样,担当起连接学科的角色。

三、概念框架

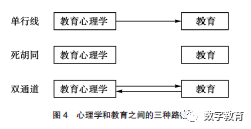

如图4 所示,心理学和教育之间关系的发展脉络是体现在以下路径的:1.20 世纪上半叶的单行线,即心理学提出重大的学习理论,然后在教育上加以应用。2.20世纪中期的死胡同,即心理学关注的是与教育毫无关联的研究,而教育则仅仅关注于如何教学的实践问题,不涉及理论分析。3.20世纪下半叶的双通道,两者之间互利双赢,即教育挑战心理学,使其研究与真实世界相关的学习理论;心理学发展研究性学习理论,反过来影响教育实践[21][22]。单行线和死胡同都没有给心理学或教育带来太多成效,双通道却是一条非常富有成效的道路, 可以作为神经科学和教育学之间关系的典范。

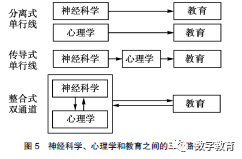

图5 提出了神经科学、心理学和教育之间关系的三种路径——分离式单行线、传导式单行线和整合式双通道。首先,在分离式单行线情境下,神经科学的研究应用于教育,心理学的研究也应用于教育。然而,如20 世纪早期所显示,单行线其实是不符合实际的, 因为那时关于思维是如何开展,大脑是如何运转的研究并没有直接转化为有效的教学方法。其次,在传导式单行线情境下,神经科学的研究应用于心理学,相应地,心理学开始了融入神经科学的研究,然后又应用于教育。然而心理学和教育关系的历史表明,单行线可能不太有效,因为直接将心理学研究(包括融入神经科学的心理学研究)应用于教育比较困难。

依我看来,第三种情境最有可能以心理学和神经科学来促进教育实践和理论。在整合式双通道情境下,神经科学和心理学靠彼此之间相互作用来解释学习是如何进行的(即学习科学),其相应地又通过教育心理学这一连接科学与教育相互作用,从而解释教学方法是如何影响学习过程和结果的(即教学科学)。这一情境有个最大的挑战,即判定神经科学研究是否只局限于在教育心理学方面显示能证实现有的行为结果的大脑活动模式,或者大脑研究是否可以使我们超越该领域当前的状态,从而使教育心理学家能解决那些用行为研究方法所不能解决的问题。针对这一问题,能判断出具体的大脑活动模式的含义是非常有用的,比如德玛里亚(Damaria) 和贾斯特(Just)[23]的开创性工作体现“破译脑内活动模式的数值所代表的含义”——也就是能显示出当一个学生思考时大脑活动的数字量。

1997 年,布鲁尔写了一篇有影响力的论文[24],表达了他对图5 中所示的单行线情境——即声称神经科学将会彻底改变教育这一看法的怀疑态度。20 年后,反对单行线的呼声依旧很强,正如布鲁尔的回忆篇里所总结的,“在1997 年,我写道:‘教育和大脑:一座太遥远的桥’……我依然怀疑那些关于教育神经科学现在可以在神经科学和教育之间建立直接联系的说法”[25]。相反,支持整合式双通道的呼声也是由布鲁尔所总结的[26],“认知心理学和功能成像研究(即认知神经科学)相互之间高度依存。忽视彼此之间的依存关系则不利于教育神经科学的发展”。

总之,并非要将神经科学视为心理学的救星,或者把心理学视为教育学的救星。预计在未来,由神经科学、心理学和教育学相互作用所创造的学习科学及教学科学方面的进展,可能会更加富有实效。在我看来,教育心理学在连接理解学习是如何发生的(基于心理学和神经科学的研究)和理解教学能如何影响学习(对改进教育实践有影响)方面都起到了重要作用。

在最近一篇关于“教育神经科学的实用性和原则性问题”的论文中,鲍尔斯(Bowers)提醒我们[27]:有越来越多的研究基于“当下还没有神经科学促进有效教学方法的实例”,并且提供了一个合理的论证来说明“未来的神经科学不可能改进教学”。还有更糟的是,确实存在教育神经科学不利于教育实践的迹象。在霍姆斯(Holmes)[28]最近的一本书《教育和学习的伟大神话》(2016 年)中,他举出了人的左右脑分工是16 个神话(由教育工作者所提出的)之一,书中所讨论的那些都是基于对教育神经科学研究的一种误解。然而,尽管对当前事态的评估并不乐观,但是在涉及神经科学和教育这些复杂领域之间建立联系方面,我们还是要继续付诸努力[29]。

四、教育神经科学的期许

从教育心理学的视角,我认为教育神经科学可以给教育做出四个方面的重要贡献:考察认知过程、考察学习结果、考察学习中介以及考察调节机制。

(一)考察认知过程

首先,教育心理学家已经能熟练开发后测,来测量学习者从不同的教学方法中学到了什么。虽然假定学习期间的认知过程导致了学习结果的差异,但是要根据学习期间认知过程的行为评估来检验这种说法是极其困难的。神经科学可以提供更多的关于学习者在学习认知过程中的有用的测量方法。在100 年的探索中,有一些问题是为了理解教学是如何影响学习的,包括:1. 学习者在有意义的和机械的教学方式下学习,是否呈现出不同的大脑活动? 2. 学习者在高认知负荷和低认知负荷的教学下学习,是否呈现出不同的大脑活动? 3. 成功的和失败的学习者在学习时是否呈现出不同的大脑活动?

教育神经科学可以使长期存在于意义学习与机械学习、低认知负荷与高认知负荷、成功与失败学习策略之间的区别更加明显。而我们所需要的只是一种方法,来发现特定的大脑活动模式与教育心理学里一些存在已久的概念(如有意义学习、认知负荷和有效的学习策略)之间的联系。例如,伊甸(Eden)等人[30]做了一次磁共振成像研究。在这一研究中,成功和不成功的读者在学习过程中显示出了不同的神经活动模式。此外, 接受语音训练后的不成功读者在阅读时的神经活动模式更像是成功的读者。这种类型的大脑研究,其关键一步是确定不同的神经活动模式就阅读的认知加工模式而言是什么意思。

(二)考察学习结果

其次,在教学效果研究中,有一个挑战性任务,即确定如何测量学习者已经学到的内容,这也可以称作评估科学[31][32]。如同经典的布卢姆(Bloom) 分类学[33] 以及它的修订版[34]中所分析的那样:最常见的评估形式包括采用纸笔或者电脑等记忆和迁移测验。例如,教育心理学家一直在探究如何检测出机械学习和意义学习两者学习结果之间的差异,研究已经超过100 年之久[35]。认知神经科学给教育评估提供了一种新的方法,即通过精确测量大脑活动的动态来解释不同类型的学习经历。一些研究质疑认知神经科学是否有助于评估科学,包括: 1. 学习者在进行机械记忆式测试和问题解决型知识迁移式测试中是否呈现出不同的大脑活动?2. 当学习者回答出正确和错误的答案时是否呈现出不同的大脑活动? 3. 学习者在教学后测试和教学前测试时是否呈现出不同的大脑活动?

教育神经科学可以帮助澄清记忆式测试和迁移式测试、正误答案、学习前后大脑的变化之间的区别。我们所需要的是一种方法,来发现特定大脑活动模式和特定类型的学习结果之间的联系,因此依据大脑活动来辨别学习者在学习什么也是有可能的。例如,德雷泽(Delazer)等人[36]做了一项研究,一些成年人接受了18 种复杂乘法问题的训练,通常他们在上学的时候都没有记住这些。不出所料,参与者做那些已经训练过的问题时,比做那些没有训练过但是难度相当的乘法问题时要更快而且更加准确。另外,磁功能成像结果显示,当参与者处理已经训练过的问题时,他们使用的大脑网络通常与记忆检索相关,而当他们处理未训练过的问题时,使用的大脑网络通常与巨量处理和执行功能有关。这一研究表明,对18 种乘法问题的培训导致了人脑内由策略加工(如大脑活动模式所显示)转变为记忆加工(如另一种大脑活动模式所显示)。教育心理学的贡献大小,取决于我们可以根据学习过程和结果的差异来弄清楚大脑活动差异的含义的程度。

(三)考察学习中介

再次,教学效果研究是有用的,能够针对影响学习的重要个体差异来确定教学影响的边界情况[37]。当一种教学方法对一类学习者最有效,而另外一种不同的教学方法对另外种类的学习者有效,那么就使用交互属性处理[38][39][40]。然而,交互属性处理的研究曾经有点儿令人失望[41],部分原因是要将能力改变的大小概念化比较困难。考虑到大量可能相关的个体差异的测量方式,教育神经科学可以帮助找出哪些方式能缓和教学干预的影响。一些基础研究质疑教育神经科学,包括:1. 知识丰富的和知识匮乏的学习者在学习和测试时是否呈现出不同的大脑活动? 2. 工作记忆长的学习者和工作记忆短的学习者在学习和测试时是否呈现出不同的大脑活动? 3. 高学业成就者和低学业成就者是否呈现出不同的大脑活动?

因此,教育神经科学可以帮助理解在不同教学方法下,在学习上学习者的个体差异所起的作用,尤其是先前知识、工作记忆能力,以及学业成就水平所起的作用。为了推进这一领域的发展,我们需要清楚地知道怎样译解不同学习者所呈现出的不同的大脑活动模式。例如,库讯(Kucian)等人做了一个研究[42], 其中将有计算障碍(即在数学计算上有困难)的11 岁学生与年龄相仿的没有计算障碍的学生做对照。当让学生在一个检测设备上解决类似加法问题时,计算障碍小组学生脑中与数量表征相关的网络显示出更少活性,表明他们在表征数量大小方面存在困难。为了得出有用的结论进行像这样的研究,我们需要澄清因信息处理策略的不同所构成的不同大脑活动意味着什么。

(四)考察调节机制

最后,随着学习科学和教学科学逐渐成熟,值得我们去确定不同教学方法对学习结果的影响是不是由其他因素调节的,比如学习者的动机、元认知加工或者情绪情感状态[43]。当教育心理学家越来越认识到动机、元认知和学习情绪的基本作用,更多需要去做的就是如何概念化和测量这些因素。教育神经科学可以帮助提供特殊的方法来检测学生学习和测试时的动机的、元认知的或情绪的加工过程。一些关键研究质疑教育神经科学关于调节机制的教学效能,包括:1. 拥有不同动机水平的学习者在学习和测试时是否呈现出不同的大脑活动? 2. 拥有不同元认知策略的学习者在学习和测试时是否呈现出不同的大脑活动? 3. 拥有不同情感情绪的学习者在学习和测试时是否显示出不同的大脑活动?

总之,教育神经科学可以帮助检测学习者在学习和测试时的动机水平、元认知策略和情绪加工。然而, 连接教育心理学和教育神经科学的关键是确定大脑活动模式和特殊的动机水平或元认知策略之间的联系。

在一个典型的磁功能成像研究中,曼格尔斯(Mangels)等人[44]发现怀有不太强动机信念的学生比怀有强烈动机信念的学生在试误之后紧跟的矫正性反馈后,表现出更少的与持续记忆相关活动。这一大脑活动模式表明:学习者缺乏积极的动机信念,那么就会减少对矫正性反馈的思考。因此,学习者的动机信念可以调节反馈(这也是最有效的教学方法之一)的作用。这样的推理是基于有些大脑活动意味着记忆建构活动,也就是说,大脑活动测量和信息加工建构之间存在联系。

五、总结

(一)过去:将学习科学应用于教育

100 年的教育心理学的历史表明:教育心理学(教学科学)作为连接科学,在心理学(学习科学)和教育(教育实践)之间具有双通道的价值[45][46]。正如图6 所示那样,历史表明单行线(如由心理学到教育)收效甚微,但是双通道可以合作共赢。

(二)现在:当前面临的一些挑战

今天教育神经科学这一新兴领域正面临着四种主要的挑战:1. 有关如何收集和分析数据方面的“技术问题”(如脑电图和核磁成像技术);2.有关大脑活动模式代表什么含义的“概念问题”;3. 研究教育相关任务的“生态问题”;4. 聚焦哪种神经科学技术可以实现而非研究怎样帮助人学习的“视野问题”。

总之,我们应该将神经科学方法视为一种工具, 用其促进关于如何帮助人们学习的研究和理论。

(三)未来:应用将神经科学融入学习科学中并指导教育

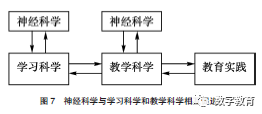

教育神经科学的潜力在于通过在学习科学和神经科学之间建立联系来建立一门融入神经科学的学习科学。因此,以教学科学(也被神经科学影响)作为连接,在融入神经科学的学习科学和教育实践之间应该有一个双向通道。图7 展示了神经科学、学习科学、教学科学和教育实践之间的相互联系。为了促进教育神经科学的进步,我们需要的是代表神经科学、认知科学(学习科学)、教育心理学(教学科学)和教育实践方面的专家组成的多学科研究小组。教学神经科学对教育心理学领域的贡献大小,最终考量的是能具体明确教育神经科学研究能够超出现有的教育心理学的研究成果和理论的增值部分,包括对教学设计和课堂教学的新的启示。

参考文献:

[1][12]Blakemore,S.-J.,& Frith,U.(2005).The learning brain[M]. Malden:Blackwell.

[2]James,W.(1899/1958).Talks to teachers[M].New York:Norton.

[3][21][45]Mayer,R.E.(1992).Cognition and instruction:their his-toric meetingwithin educational psychology[J].Journal of Educational Psychology(S0022-0663),84,405-412.

[4]Mayer,R.E.(1998).Does the brain have a place in educational psychology[J].Educational Psychology Review(S1040- 726X),10,405-412.

[5]Mayer,R.E.(2003).E.L.Thorndike’s enduring contributions to educational psychology[C].In B.J.Zimmerman &D.H. Schunk (Eds.),Educational Psychology:a century of contri-butions(pp.113-154).Washington,DC:American Psychological Association.

[6][7][8]Thorndike,E.L.(1926).Educational psychology (Vol.vol.1) [M].New York: Teachers College,Columbia University.

[9]Wittrock,M.C.(1980).The brain and psychology[M].New York:Academic Press.

[10]Byrnes,J.P.(2001).Minds,brains,and learning[M].New York:Guilford Press.

[11]Bruer,J.T.(2002).The myth of the first three years[M].New York:Free Press.

[13]Anderson,J.R.(2007).How can the human mind occur in the physical universe[M].New York:Oxford University Press.

[14][18]Posner,M.I.,& Rothbart,M.K.(2007).Educating the human brain[M].Washington,DC:American Psychological Association.

[15]Battro,A.M.,Fischer,K.W.,& Lena,P.J.(2008).The educated brain[M].New York:Cambridge University Press.

[16]Sousa,D.A.(2011).Educational neuroscience[M].Thousand Oaks:Corwin.

[17]Mareschal,D.,Butterworth,B.,& Tolmie,A.(Eds.) (2014). Educational neuroscience Neuroscience [M].Malden:Wiley Blackwell.

[19][22][31][37][43][46]Mayer,R.E.(2011).Applying the science of learning[M].Boston:Pearson.

[20]Stokes,D. E. (1997).Pasteur’s quadrant:basic research and technological innovation[M].Washington,DC:Brookings Insti-tution Press.

[23]Damaria,S.R.,& Just,M.A.(2013).Decoding the represen-tation of numerical values from brain activation patterns[J]. Human Brain Mapping(S1097-0193),34(10),2624-2634.

[24]Bruer,J. T. (1997).Education and the brain:a bridge too far[J].Educational Researcher(S0013-189X),26(8),1-13.

[25][26]Bruer,J.T.(2014).Afterword.In D.Mareschal,B. Butterworth,& A.Tolmie (Eds.),Educational neuroscience (pp.349-363)[M].Malden:Wiley Blackwell.

[27]Bowers,J.S.(2016).The practical and principled problems with educational neuroscience[J].Psychological Review (S0033-295x),123,600-612.

[28]Holmes,J. D. (2016).Great myths of education and learning [M].Malden:Wiley Blackwell.

[29]Beauchamp,C.,& Beauchamp,M.H.Boundary as bridge:an analysis of the educational neuroscience literature from a boundary perspective[J].Educational Psychology Review (S1040-726X),2013,(25):47-67.

[30]Eden,G.,Jones,K.,Cappell,K.,Gareau,L.,Wood,F.,Zeffiro, T.,Dietz,N.,Agnew,J.,& Flowers,D.(2004).Neural changes following remediation in adultdevelopmental dyslexia[J].Neuron (S0896-6273),44,411-422.

[32]Pellegrino,J. W.,Chudowsky,N.,& Glaser,R. (Eds.) (2001). Knowing what students know[M].Washington,DC:National Academy Press.

[33]Bloom,B.S.,Engelhart,M.D.,Hill,W.H.,Furst,E.J.,& Krathwohl,D.R.(1956).Taxonomy of educational objectives. Handbook I:cognitive domain[M].New York:David McKay Company.

[34]Anderson ,L.W.,Karthwohl,D.R.,Airasian,P.W .,Cruikshank,K.A.,Mayer,R.E.,Pintrich,P.R.,Raths,J.,&Wittrock,M. C.(2001).A taxonomy for learn-ing,teaching,and assessing:a revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives[M].New York:Longman.

[35]Mayer,R. E.(2002).Rote versus meaningful learning[J].Theory Into Practice(S0040-5841),41,226-232.

[36]Delazer,M.,Ischebeck,A.,Domahs,F.,Zamarian,L.,Koppelstaetter,F.,Siedentopf,C.M.,Kaufmann,L.,& Benke,T.(2005). Learning by strategies and learning by drill-evidence from an fMRI study[J].NeuroImage(S1053-8119),25,838-849.

[38]Cronbach,L.J.(Ed.) (2002).Remaking the concept of aptitude [M].Mahwah:Erlbaum.

[39]Cronbach,L.J.,& Snow,R.E.(1977).Aptitudes and instruc-tional methods[M].New York:Irvington.

[40][41]Massa,L.J.,& Mayer,R.E.(2006).Testing the ATI hypothesis:should multimedia instruction accommodate verbalizer-visualizer cognitive style[J].Learning and IndividualDifferences(S1041-6080),16,321-336.

[42] Kucian,K.,Loenneker,T.,Dietrich,T.,Dor sch,M.,Martin,E.,& von Aster,M.(2006).Impaired neural networks for approximate calculation in dyscalculic children:a func-tional MRI study[J].Behavioral and Brain Functions(S1744- 9081),2(31),1-17.

[44]Mangels,J.A.,Butterfield,B.,Lamb,J.,Good,C.D.,& Dweck,C.S.(2006).Why do beliefs about intelligence influence learning success?A social-cognitive-neurosci-ence model[J].Social,Cognitive,and Affective Neuroscience (S1749-5016),1,75-86.

作者简介:

理查德·E. 梅耶(Richard E.Mayer),当代国际顶尖教育心理学家和学习科学家,美国加利福尼亚州立大学圣巴巴拉分校心理与脑科学系教授,意义学习(生成学习)理论开拓者;

译者简介:

盛群力(1957— ),男,上海崇明人,浙江大学教育学院课程与学习科学系教授,博士生导师,主要研究专长为教学理论与设计;

蒋慧(1993— ),女,河南信阳人,浙江大学教育学院课程与学习科学系研究生, 专业方向为教学理论与科学教育。

敬请关注数字教育公众号