原文来源:俄罗斯《体育理论与实践》2016年第4期

译者:杜利军

内容简介

田径短跑运动员大腿后部肌肉的损伤,是一种具有典型性的运动创伤,无论是对田径新兵而言,还是对高水平的田径精英而言,这种典型性的创伤一直是迫使他们不得不在较长时间脱离竞赛赛场的主要原因。这种创伤很难治愈,而且还会时常复发。关于产生这种创伤的原因,无论是体育科研人员,还是从事实际工作的教练员,几乎全部归结为身体训练不足、比赛战术不当、以及运动员身高过高。但是,在体育运动的实践中,有大量不属于这些原因的“例外情况”,通过这些“例外情况”,可以推断,产生田径短跑运动员大腿后部肌肉损伤的基本原因,完全在于另外一个方面。值得注意的是,关于田径竞赛项目运动员跑动动作结构的问题,没有任何一篇文献资料对此问题进行分析,甚至没有提及这一因素。

关键词:田径短跑项目,典型性创伤,产生创伤的机制,跑动动作的效率。

引言。突发性的、产生剧烈疼痛的、教练员们普遍认为是自身原因产生的径赛项目运动员大腿后部肌肉的创伤,大概,是短跑运动员最为常见的伤病(目前尚没有准确的统计数据)。无论是对田径新兵而言,还是对最高水平的田径精英而言,这种伤病,会使他们在相当长的一段时间,不得不脱离竞赛赛场。其突出特点,是经过治疗和长时间的恢复性训练之后,这种伤病极易复发,并且会造成更为严重的后果,甚至会导致一些具有天赋的运动员被迫结束自己的短跑生涯。多次世界重大比赛的冠军和获奖者------美国著名女子短跑运动员卡尔梅利塔?杰特(100米跑个人最好成绩为10.70秒)和其他许多优秀运动员,就是因为这种伤病而出现这样的情况。更为突出的是,实际上,有一部份运动员会反复受到这种伤病的打击。与此同时,也存在另外一类短跑运动员群体,即使在训练过程中不采取任何专门的预防措施,这些运动员在任何时候也不会出现这一类伤病。

关于训练过程的组合安排和速度要求问题,关于每周小周期的训练计划问题,关于力量训练的方法问题,已经有大量的文献资料。在一部分文献中略有提及,造成大腿后部肌肉损伤的原因,有可能是运动员的力量训练水平不足。但是,与此同时,著名的运动创伤治疗专家克?弗兰克则有根据地指出,造成短跑运动员伤病高发的原因,是过分迷恋力量训练。著名的体育教育家普?弗?列斯加夫特多次强调,对于力争达到最大的跑动效率和跑动速度来说,相互对抗肌群的同步紧张与放松,具有相当大的作用意义,在列斯加夫特之后,几乎在半个世纪之前,尼?格?奥佐林教授也多次提出,这是造成短跑运动员伤病的原因。奥佐林教授和相当多的作者,均理由充足地认为,造成短跑运动员伤病的原因,是一些能够激发任何运动创伤的带有普遍性的因素,如“肌肉的训练水平不足以承受专项负荷”,“预先加热”不充分,原有的疲劳,刺激动员的方式不当,“过度燃烧”等等。

有人甚至试图以运动员个人骨骼肌肉的先天结构以及肌肉组织的专项特点,来解释运动员伤病高发的原因。但是,身体形态学专家依据活体分析实验数据所进行的具体研究,完全推翻了这一推论。

到目前为止,还有一些从事实际工作的专家,认为运动员身高过高以及腿部尺寸相对过长,是造成短跑运动员伤病的先天性原因。显然,如果这个推论符合实际情况的话,那么有这一类体形特征的运动员,就会有规律性的、经常性地出现伤病问题。但是,实际情况并非如此。著名短跑运动员卡尔?刘易斯(身高188厘米,腿长103厘米,100米跑个人最好成绩为9.92秒),目前的男子100米跑世界纪录保持者乌赛因?博尔特(身高195厘米,腿长106厘米,100米跑个人最好成绩为9.58秒),女子100米跑世界冠军达芙娜?斯希佩尔斯(身高179厘米,100米跑个人最好成绩为10.81秒),他们与“身材短小”的短跑运动员阿伊拉?迈尔奇松(身高162厘米)和谢利?弗雷泽-普拉伊斯同样,在自己的最高竞技成绩水平的周期,并没有出现这类伤病。

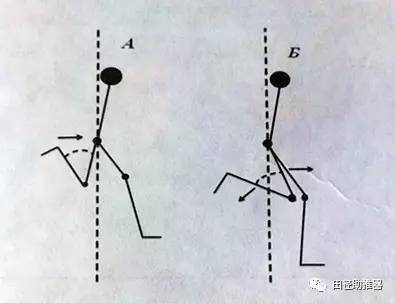

从原则上来说,尤为重要的是,在目前所列出的造成短跑运动员大腿后部肌肉损伤的所有原因中,尚没有人对具有基础性作用的因素---“径赛项目运动员跑动动作的生物力学特点”(其中包括所谓的“后步参数”)进行分析研究。所有患有慢性损伤的运动员(包括美国女子短跑选手卡尔梅利塔?杰特),毫无例外,都有一个共同的特点:在跑动过程中,脚后跟的上抬非常高,经常上抬到髋关节水平。当大腿刚刚接近垂直状态的时候,就做所谓的鞭打动作---小腿屈腿至最大程度(见图1)。令人奇怪的是,许多教练员认为,这种鞭打动作是跑动动作技术出色的标识,是跑动动作轻松自如的标识,是独特的、漂亮的短跑动作。

图1,А--小腿鞭打动作,脚后跟上抬达到极限高度,在大腿伸展达到最大幅度的情况下,膝关节角度达到最小角度;Б--在小腿保持鞭打动作的情况下,大腿强制性屈腿。最可能出现肌肉损伤的时刻。

研究目的---对导致田径短跑运动员大腿后部肌肉产生典型性损伤的动作结构进行分析。

研究方法和研究工作的组织。我们采用模拟分析方法,作为直观的、便于重复还原肌肉损伤产生来源的研究方法。对肌肉损伤产生机制进行具体而细化的模拟。担负受试者角色的,是一位年龄为23岁的男子短跑运动员,其身体状态良好,而且,从来没有一次遭受过这种典型性的肌肉损伤。受试者的预备姿势,左腿站立。右腿大腿屈腿,与垂直面形成40°角,右手抓住脚背,使右小腿屈腿至最大程度。大腿缓慢向垂直面伸展,还原鞭打动作。当大腿向垂直面伸展10°的过渡过程中,所有小腿主要屈肌就会出现初期的扩散性抽搐状态。如果在这个时候重新屈大腿,抽搐痉挛的状况就会消失。

在重复测试中,要求受试者抓住小腿,大腿伸展10°,积极用力,努力使已经弯曲的小腿再屈腿至最大程度。在所有情况下,这个时候会突然产生强烈的肌肉抽搐,疼痛的痉挛抽搐会迫使试验不得不立刻中止。对大腿后部肌肉按摩放松,几分钟之后,我们得以成功地摄取模拟的肌肉痉挛抽搐状态。

研究结果与讨论。毫无疑问,大腿向垂直方向急速屈腿,需要大腿后部肌肉同步伸展,在这个时候,大腿后部肌肉处于痉挛抽搐状态,如果没有受伤的风险就不可能完成这一动作。在向“前步时段”转换的过程中,与大腿屈腿同步的小腿强制性伸展,会进一步拉伸已经紧张抽搐的肌肉,因此,典型性的运动创伤实际上已经不可避免。

小腿的屈肌,主要是股二头肌、大腿半腱肌和大腿半膜肌。这是人的躯体中长度最长的几块肌肉。(比这些肌肉的长度更长的只有缝匠肌,缝匠肌与一些长度较短的肌肉:腘肌、股薄肌和跖肌,在小腿屈腿的过程中,作用不很明显。这些肌肉主要是起协同作用。)小腿的主要屈肌,由于拥有生物力学角度的有利起点(起点于坐骨结节),附着坚固(附着于小腿骨骼的凸起部分),具有最大的力量力矩,具有最大的直线收缩距离。

在小腿鞭打动作的过程中,主要屈肌的起始点和附着点,会最大程度地拉近距离。强制性地屈腿(过度屈曲),会导致在工作的最后时段,屈肌无法制造应力,而且会在惯性作用下继续收缩,进入回缩状态(肌肉缩短),其后续结果,是进入抽搐状态,进入肌肉痉挛状态。这是超越极限的刺激所造成的突出问题,我们有完全充分的理由将田径短跑比赛归属为这类超越极限的刺激。(这里,我们省略了对处于肌肉浓缩机能极限条件下的肌原纤维节紧急收缩状况的分析,省略了对钾泵的作用时间顺序---对急速放松起保障作用与不起保障作用的时间顺序的分析,也省略了对其他一些细微机制的分析)。

这样,在相互对抗的肌肉已经处于痉挛抽搐的状态下,在这些肌肉已经失去伸展能力的状态下,在小腿屈肌主要肌群的起始点和附着点之间的距离急速增大的情况下,大腿的强力屈腿,会使得这些肌肉的损伤往往不可避免,而肌肉能保持良好状态,则是极其偶然。

某一块肌肉的肌腹完全断裂,其表现特点是大腿表面出现“塌陷”,这种情况极为少见。比这种情况略微多见的,是另外一种严重损伤---主要的肌纤维束发生断裂,出现广泛性血肿(占5---7%)。筋膜罩断裂(未见血肿),并併发出现凸起的疼痛点((“肌肉膨出”),这种情况也很少发生。最为常见的损伤,是肌肉拉伤、肌肉撕裂伤以及肌纤维束的断裂伤。对这几类损伤迅速地进行区分和诊断,根本不可能,因为这些损伤是在机体内部发生的问题。

如果对肌肉损伤的“信号”视而不见,不予重视,在反复性的微小损伤机制的作用下,肌肉内的慢性变化,会导致肌肉损伤不断加剧。

将短跑比赛的全程划分为几个典型性的区间段,分段对运动员大腿后部肌肉损伤的发生原因进行分析,证明肌肉损伤的发生也具有典型的区间性。在起跑加速的时候(前20---25米区间段),不会发生肌肉损伤,因为在这个时候,运动员所有腿部动作的幅度还比较小,大腿只有屈腿动作,躯干前倾。通常,肌肉损伤发生在25---70米的区间段,结束起跑之后,运动员在这个时候展现出特有的短跑跑动动作结构,动作幅度加大,动作时间缩短,动作力量增大。

著名短跑运动员乌赛因?博尔特从事竞技运动的历史,可以成为对上述看法的最好说明。早在少年时期,在自己的运动生涯的初期,在2007年之前,正如媒体报道的那样,博尔特几乎会定期性地发生“膝腘腱损伤”,他曾用很长时间治疗这些损伤。但是,从2009年开始,几乎再也无人提及博尔特的这些伤病。在这一时期,波尔特无论是在男子100米跑的个人最好成绩上,还是在男子200米跑个人最好成绩上,都得到迅速提高。可以推断,波尔特的运动成绩快速提升的原因,是他在新教练格伦?米尔斯的指导下,不断强化改进跑动技术和改进跑动动作生物力学结构的训练,其训练的指导方针,正是不断缩短“后步动作”的幅度,加强大腿向前上方的“进攻动作”。著名的短跑训练专家洛伦?西格罗乌夫,曾花费很多精力用于解释和说明“博尔特现象”,他认为,波尔特不断提高运动成绩的原因之一,是他的大腿动作运行轨迹更为合理化。

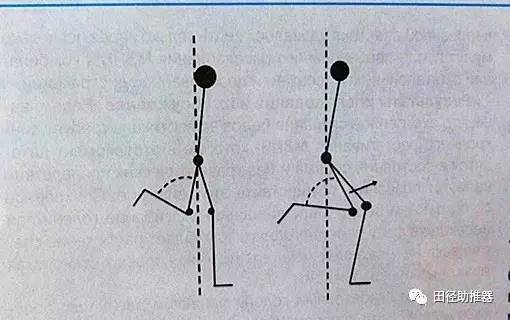

图2,卡尔?刘易斯、乌赛因?博尔特和达芙娜?斯希佩尔斯“后步”两个衔接时段的动作结构(长度尺寸按同一标准处理)

图2为运动员跑动动作结构的描记图(见图2),现代摄像技术所记录下来的达芙娜?斯希佩尔斯的跑动动作描记图,在所有角度参数和时间参数方面,与1988年用电影摄影技术记录下来的卡尔?刘易斯的跑动动作描记图,绝对一模一样。小腿屈腿的幅度较小,脚后跟的运行轨迹较低,当大腿向前上方“攻腿”的时候,大腿屈腿的动作较早(与图1相比),完全排除了肌肉损伤的可能。在摆动腿大腿向垂直面屈腿之后,就可以观察到,运动员脚后跟的位置较高,膝关节的角度达到最小幅度。

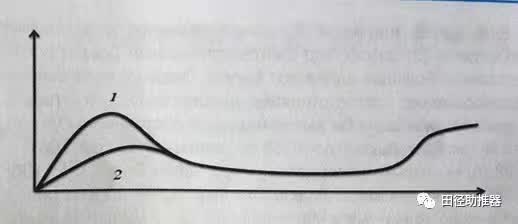

图3,小腿重心的运行轨迹:1---有鞭打动作;2—没有鞭打动作。

但是,仅仅依靠动作与发力相互协调所产生的作用,并不能完全排除肌肉损伤的可能。毫无疑问,乌赛因?博尔特所取得的辉煌成就,与他合理修正跑动动作密切相关。运动员大腿和小腿的位移变化,就像两个非游离性的钟摆的摆动,对运动员跑动过程进行的生物化学分析表明,对于竞赛项目运动员跑动前行的效果来说,没有鞭打动作的跑动技术具有一定的优越性。在屈腿动作接近最大幅度的时候(见图1),小腿质量会生成消极的惯性,这种不利的惯性,以与跑动前进方向相反方向的矢量,对运动员臀部产生作用(德-阿拉姆贝尔?拉格兰日定理,F 1 = ﹣ma)。小腿重心的运行轨迹有所延长(见图3)。鞭打动作,会给大腿屈腿动作带来非常大的困难。没有鞭打动作,小腿的运行轨迹较低,有助于完成大腿屈腿动作(见图2,博尔特2014年的比赛动作描记图),在“前步”的非支撑时段,在“大腿---小腿综合体”制动的情况下,通过向前上方的“攻腿动作”,他的有利的惯性作用达到最大幅度。

结论。从严格的生物力学的角度来看,田径短跑运动员大腿后部肌肉损伤产生的原因,是在“后步时段”大腿伸直的情况下,小腿屈腿幅度过大。这种动作结构,除了会造成伤病高发的危险之外,还会降低运动员向跑动方向前行的发力效果。

尊敬的畅言客户,您好。您所使用的网站评论功能已广告作弊被限制使用,如有疑问,请咨询客服电话400-780-9680。