玉曰琢,石曰磨

古人爱玉、惜玉、琢玉

想知道璞石到美玉华丽蜕变的故事嘛?

至迟在8000年前

我们的祖先就在选石制器的过程中

分辨出了“玉”这种美丽的石头

从此他们剖璞取玉

琢玉成器

独树一帜的玉文化由此展开

祠堂静远

夏时漫漫

美玉无瑕

《诗经·卫风·淇奥》云:“有匪君子,如切如磋,如琢如磨。”中国玉文化源远流长,早在八千年前兴隆洼文化的先民们,就在选石制器的过程中,分辨出了“玉”这种美丽的石头。从此他们剖璞取玉,琢玉成器,创造了独树一帜的玉文化。

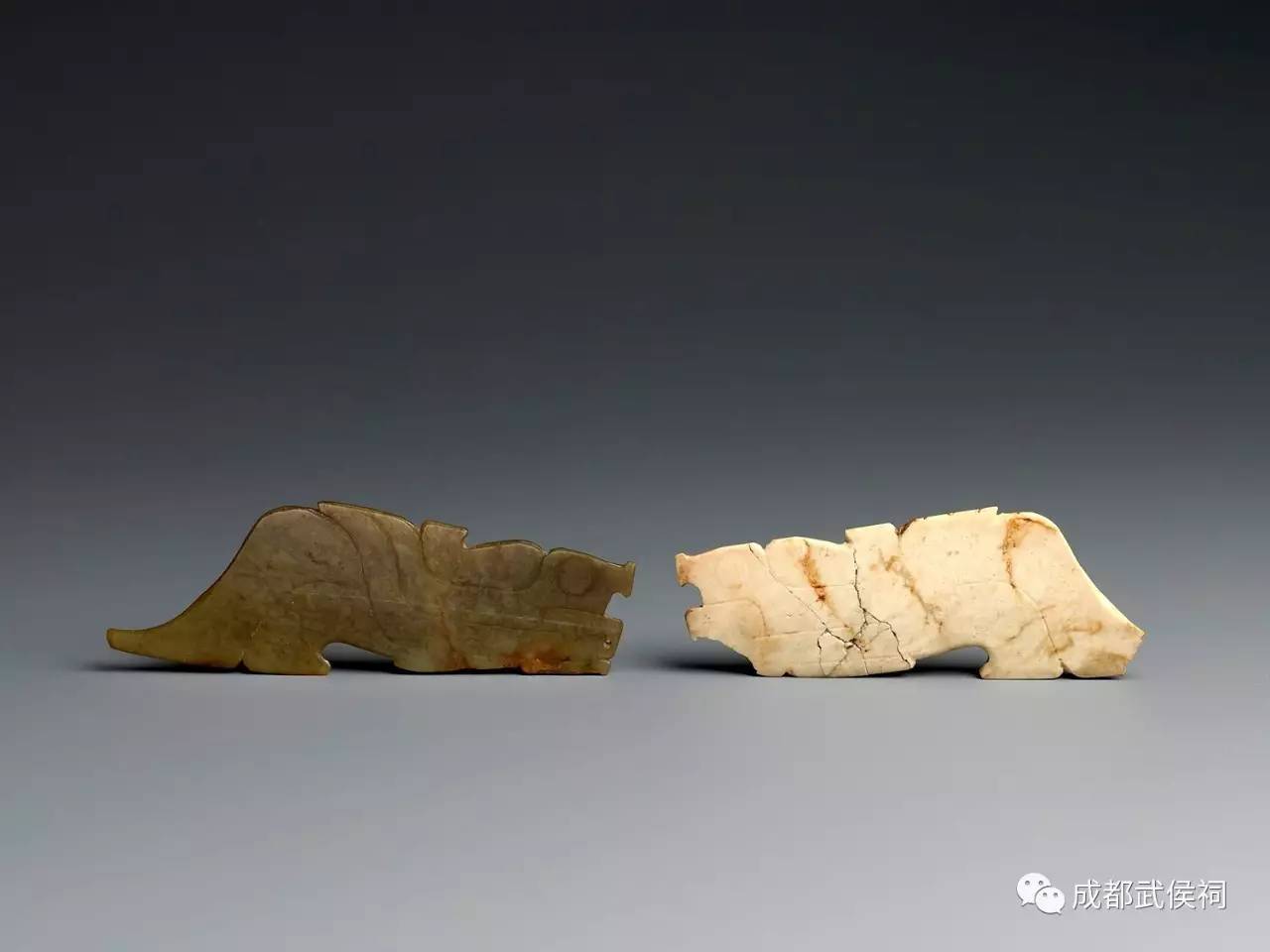

▲玉鹿

宝鸡青铜器博物院藏品中不仅青铜器数量众多,玉器也是一大特色。其中最让人激动不已的是那些尚未完工的半成品,从它们身上我们找到了解开古人制玉之谜的密码,来讲述“完美”玉器的故事……

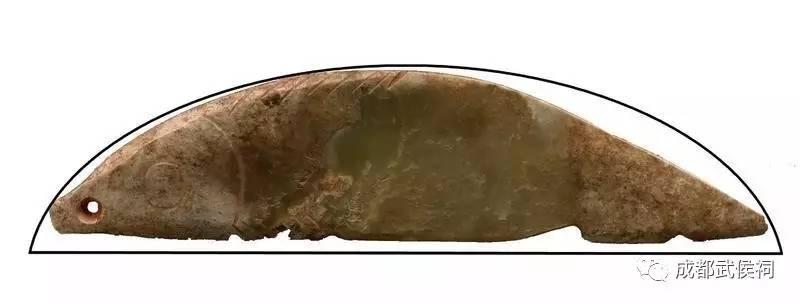

▲玉鱼

识 玉

第一单元 璞玉浑金

漫步于山野,行走于河畔,各种形状怪异的石头,有的平淡无奇,有的则暗藏玄机许。

▲绿萤石矿料

那何以为玉呢?

许慎《说文解字》云:“玉,石之美者”。在古人的眼中,水晶、玛瑙、珊瑚、琥珀、煤精、绿松石、青金石、滑石、萤石、玉髓、蜜蜡等颜色、质地各异的都是“玉”。

从矿物学角度来说玉则分为硬玉和软玉,因其化学成分不同而呈现出各种颜色。

▲琥珀矿料

▲盘丝玛瑙

▲绿松石矿料

攻 玉

第二单元 琢玉成器

正所谓,“玉不琢,不成器。”璞石不经过精心雕刻,与顽石无异。一块玉料要变为精美的玉器,需要根据玉料的材质、大小、形状进行初步设计,且要在动工之前便将一切了然于心,如此才能得到一件完美的成器。

巧思

匠心巧运夺天工

当古人面对一块玉料,需要根据玉料的材质、大小、形状进行初步设计,在动工之前便将一切了然于心,或是余料利用,或是改型再加工,力求将玉料物尽其用。

▲因料施工的玉鱼

▲余料再利用制作的圆形配饰

琢磨

璞玉雕琢可成器

璞玉只有在能工巧匠的手中,经过审阅和琢磨,才能变成绽放无尽光彩的美玉。我国古代制玉技法,主要源于制作石器。切、磋、琢、磨,是玉器制作的常用工序。

▲玉牛制作过程

▲对开成形的玉鸟

寻踪

于细微处见韵味

玉料在未变成最终的成器时,都会留有加工过程的种种痕迹,这些细微的痕迹给了我们追寻古玉加工技艺的机会。

▲圆润玉鹿——玉鹿耳内桯具去料痕迹

▲玉玦——玉玦缺口砣具痕迹

用 玉

第三单元 美玉如斯

几千年来,历朝历代的人们对玉都有着不同的理解和理念,自史前的古朴拙稚到秦汉的雄浑豪放,发展至明清的玲珑剔透,给世人留下了无数璀璨珍宝,不断激励先民发散思维提高技艺,创造出难以数计的优秀作品。不同时代的玉器,也被赋予了不同的使命和意义,但有一点从未改变,那就是中国古人对玉的崇敬和热爱。

礼玉,以玉作礼器由来已久,《周礼》有云,以玉作六器,以礼天地四方,以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。

▲凤鸟纹方形玉饰

▲龙形玉佩

装饰玉,出现于新石器时代,主要以配饰玉为主,可分为实用和纯装饰两种。前者有玉梳、玉簪、玉带钩、玉带板等。后者除各种玉雕首饰外,还有随身佩戴的玉佩、玉坠、玉辟邪等。

▲玉环

▲玉璜

▲汉代俏色玛瑙剑璏

观赏陈设玉,遍及生活的方方面面,治玉工艺水平在清代集历代玉雕之大成,发展到了极至。

▲清玉如意

展览配套活动

展览讲座

《琢磨—宝鸡青铜器博物院典藏玉器》讲座

时间: 6月9日上午10:30

地点:广益堂

『琢磨——宝鸡青铜器博物院玉器特展』

主办单位:

成都武侯祠博物馆

宝鸡青铜器博物馆

协办单位:

天喜博物馆

宝鸡市考古研究所

扶风县博物馆

岐山县周原博物馆

展览时间:

2017年6月9日——10月9日

展览地点:

成都武侯祠博物馆绿雨轩临展厅

成都武侯祠

肇始于公元223年修建刘备惠陵时,它是中国唯一一座君臣合祀祠庙和最负盛名的诸葛亮、刘备及蜀汉英雄纪念地,也是全世界影响最大的三国遗迹博物馆。

微信号:cdwuhouci

丁酉年第13期