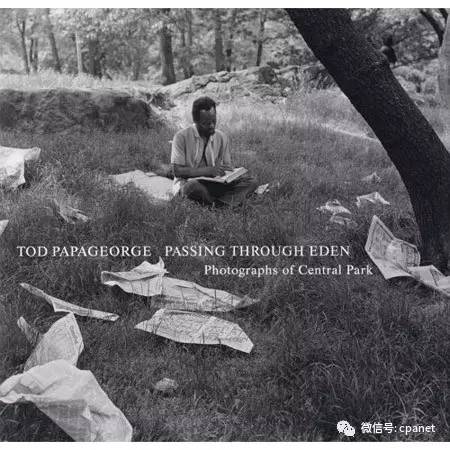

托德·帕帕吉奥基(Tod Papageorge)从1962年,他大学的最后一年,开始涉足摄影创作,是1960年代街头摄影运动中的重要人物。他与当时一些重要的摄影家盖里·维诺格兰特, 乔·梅耶罗维兹和约翰·沙科夫斯基(那时侯MoMA的摄影部主任)结为朋友并有过合作。1970年和1997年,因其在摄影方面的探索,他两次获得古根海姆基金的支持。而当时的这些作品在最近获得结集出版,分别为American Sports,1970: Or How We Spent the War in Vietnam (Aperture, 2008),以及Passing Through Eden (Steidl, 2008);后者还获得了2009年Deutsche Borse奖。从1979年起,帕帕吉奥基被任命为耶鲁大学艺术学院Walker Evans教授,并担任摄影系的研究生部主任。

本访谈最早发表在British Journal of Photography (2008),原题为《公园生活》(“Park Life” – An Interview with Tod Papageorge 2008 By Aaron Schuman)。

AS: 阿隆·舒曼

TP: 托德·帕帕吉奥基

AS: 你经常说是因为受卡蒂埃·布勒松的启发而开始从事摄影创作的。你最早是在哪里看到他的作品的?

TP: 那完全是一次巧合。那时我在大学里选了摄影的入门课程,我想是一种好奇心驱使我想去图书馆翻阅一些装订起来的旧杂志。正是在那里,这个我从来没有听说过的人的一张照片彻底把我迷住了。这也让我在图书馆里试着去搜寻其他他所拍摄的作品;好像也只找到了另外的一张。但这两张照片启发了我,让我成为了一名摄影师。

AS: 在此之前你有过正式的摄影创作经历吗?

TP: 没有,但我的确很幸运地选了这门摄影课。那已经是最后一个学期了,我的专业是英语和诗歌写作,但我当时就是特别想选这门课。所以应该有什么东西影响到我了,但我的确不知道那是什么。而这个经历最终带来了一个迷人的结果,我获得了学校的诗歌奖——15美金,而我用它去学校书店预定了一本已经绝版了的《决定性瞬间》。

AS: 你在从诗歌转向了摄影的时候,是否有一个明确的想法?

TP: 我想是有的。我把摄影看作一种不用辛苦地将一些词汇凑在一起的写诗的方式,幻想着摄影是更轻松的,从来不觉得是麻烦的,或者至少不那么困难的。

AS: 你那时侯去了法国和西班牙?

TP: 我是先在旧金山待了一年,在那里看了罗伯特·弗兰克和沃克·伊文思的作品;其实我是因为看到了前者的作品,才去寻找后者的。《美国人》让我当时彻底迷惑了;我并没真的看懂它。

AS: 我想许多人在初次看到这部作品的时候都是那样的。

TP: 是啊,约翰·沙科夫斯基大概就是这样的,我也没理解,但盖里·维诺格兰特应该是懂的。这很有趣。所以一开始我在旧金山一年;然后是在波士顿的一年,并攒了一些钱,然后就去欧洲了。在西班牙6个月,巴黎3个月。

AS: 你是因为卡蒂埃·布勒松才去那两个地方的吗?

TP: 我想是的。另外我在大学里还选过一门艺术史的课,老师名叫John O’Reilly,他是一位艺术家,而且他的课也很有启发性。他在教完我们之后也辞去了教职,搬到西班牙去住了。他在那里的时候我们有过一些通信,看得出他太喜欢那个地方了。而在一到两年之后,我看到了卡蒂埃·布勒松的照片;另外肯定也看到了一些罗伯特·弗兰克在西班牙拍的作品;所有的这些都成为了我去西班牙的动力。

AS: 那之后是巴黎?

TP: 是的。当我住在巴黎的的时候,我每天都去放映实验电影的电影院。我喜欢电影,而在那个时候我想我是想要成为一名电影人。在美国中心,我看到了一张海报,上面写着“法国导演找一位说英语的助手”。后来我得到了那个工作,而那位导演也非常好——他还曾经想要让我在他新的一部电影的拍摄中做他的助理导演。那个早晨我就在那里,他打电话给了好莱坞的制片人,之后整个计划都泡汤了;非常令人沮丧。不管怎样,后来我带着投身电影的梦想离开了巴黎,回到了纽约,并在那里遇到了罗伯特·弗兰克。他那时正在拍摄电影Me and My Brother,他问我是否愿意做场务,那真的是很幸运的。在差不多的时候,我还遇到了盖里·维诺格兰特,我在街上遇到他多次,终于有一次他邀请我去他家里。我如约登门,他问我“你的照片呢?难道你没带照片过来?谁会不带照片来看我?”那个晚上非常尽兴,他给我看了整堆整堆的照片——很多都被收在了后来出版的《1964》之中了。但那时我还是没打算去做一名摄影师,我只是在想就美国这个主题来说,还有太多可以去拍——罗伯特·弗兰克并没有把它拍完。

AS: 所以在刚回美国的时候,你并不确定自己会去做摄影?

TP: 当我刚到纽约的时候,我最强烈的感觉是纽约是不可能拍的。这个庞大而复杂的城市——作为一个视觉的场域——它实在是太大了。

AS: 所以那并不是一种孩子进入糖果店的情景。

TP: 不,完全不是的。

AS: 因为在维诺格兰特的照片里你可以看到一种孩子进入糖果店时候的感觉。

TP: 哦,的确是的。我记得我曾经问他“你难道没有想过风格的问题?”他认真地看着我说“好吧,我想这个城市就是我的风格。”

AS: 你有没有曾经花很长时间去看盖里的作品,并试着去学习他拍摄这些照片的方式?

TP: 就我的西班牙的照片来说,这是非常有意思的一点。说起来有点不好意思,但我的确认为自己作为一位摄影师来说是很有天赋的。直到最近我才第一次扫描了那批西班牙的照片,而我在拍摄它们的时候甚至都没有听说过盖里·维诺格兰特这个名字;这很有意思。你知道吗,我曾经在盖里的家里参加他的工作坊——他让我免费参加的,乔·梅耶罗维兹也在。

AS: 还有其他人吗?

TP: 乔的妻子,维维安;还有盖里的女朋友,茱迪,后来成了他的第二任妻子。另外还有一位广告公司里没能拿到工资的文案——一个非常认真,非常和善的家伙——但可能也是唯一付钱参加工作坊的人。不管怎样,盖里对这个事情很投入。他一杯接一杯地喝着咖啡,谈论着他对摄影的认识。回想那个时候,真是令人难忘。他还颇有苏格拉底的风范,总是在不断地发问,并在别人的回答中来理解问题;这好象也是他唯一的方法。

AS: 几乎就像他的照片。

TP: 是这样的。就像苏格拉底所说的“我什么都不懂。”他也像是必须有人试着为他去解释某一个事物,他才能开始思考和理解。我一直说我从他那里学会了如何思考。在第一节课结束前,我是最后一个拿出照片的人,盖里看着它们说“这绝对应该出版的。”他对摄影是非常认真的一个人,所以这样的评价对我来说太重要了。这是一次确认和肯定,因为在此之前我已经坚持了4年时间去实践摄影的梦想,但从未给任何人看过任何照片,所以那真的是太重要了。

AS: 你是否就是在那个时刻认识到摄影应该是你在未来的生命中全心投入的东西?

TP: 不,不是的。从我的内心来说,我一直认为自己是一个非常自信的人。但盖里的作品的确吓住了我。他在4个月中完成了《1964》这个系列,这实在是太伟大了,简直令人难以置信。

AS: 是否从某种程度上说,盖里是一个非常喜欢接受挑战的人?

TP: 不,他从根本上来说不是一个喜欢参与竞争的人。这很明显。对他来说,所有的这一切都是关于摄影的——非常纯粹。他对于其他摄影师有着非常清晰的判断,但他从来不把自己摆在任何人之上。

AS: 请你谈一点Passing Through Eden的项目吧?

TP: 好吧。那其实不能算是一个项目。这其中最早的照片是我刚到纽约的时候拍摄的。在1977年,我第二次获得了古根海姆基金的支持,所以我有了时间和钱去做些事情。那时侯我每天穿过中央公园去MoMA——帮助盖里做Public Relations的项目——我想既然如此,何不就拍拍公园?除此之外真的没有其他更成型的计划了;但这个想法反复在我脑海中出现。

AS: 那现在出版这些作品的动力又来自于哪里呢?

TP: 去年我收到了一封Paul Graham的邮件,问了一些关于1970年代美国摄影的问题,因为他和Michael Mack正计划为Steidl出版社做一本相关的书。我很认真地回答了那些问题,并给Paul发了一些自己的作品。这算是Pass Through Eden出版的起因吧。Paul在整个过程中提供了很多支持,但他对我的作品有他的理解——你可以想像,那是从观念的角度出发的——但我更想做一本带有乔叟风格的东西,这和他的理解很不一样。

AS: 你提到了乔叟,而你的许多照片里有神秘和危险的感觉。就像是在问“你敢走进树林吗?”有一种惊悚的气氛。

TP: 是啊,就像是威胁“星期天和帕帕吉奥基一起去公园!”

AS: 你在书中的文章中提到,书中作品的顺序和结构的灵感来自于《创世纪》。这个想法最初是怎么产生的呢?

TP: Michael Mack说“这些关于自然的照片特别好,也许你可以考虑再增加一点。”所以我开始思考我该怎么做,该怎么去为这些照片排序。由于一些原因,我的想法开始于《创世纪》,这真是个疯狂的想法。它让我花了很长时间尝试着找到一些感觉,我也相信这个想法对其他人来说并不像对于我自己那样。但这给了我去编排这本书的自由。在书的开始部分有一点阴暗,不管你是否知道它有何寓意,这一点是很明显的。对我来说,在摄影史中的一个重要的线索就是所谓的“叙述(Narrative)”,我也觉得去强化这种感觉很重要。“叙述”不是一个好词;它不是最好的词,但我也不知道最好的词应该是什么。不管怎样,就我阅读照片来说,这个词非常重要。摄影不是简单的“图解(Illustration)”,摄影中最重要的事情是一张照片能够迫使聪明的读者去思考照片和“现实”或“真相”之间的关系。如果你把一张照片作为一个故事来阅读,那么这个故事和我们所处的周遭世界究竟有什么关系?照片就是这么一个变体(transformed thing)。我在耶鲁大学教书的时候也一直在强调这一点,所以我有像格里高利·克鲁德逊这样的学生,我也算是一个颇有成效的教师;因为我从来不会说摄影是“真相”的传递者。摄影对于我来说完全是虚构的,不管它是多么复杂的一个东西,或者只是一个简单的图解。

AS: 这些观点和想法是你从盖里那里学到的吗?

TP: 这是我第一次看到卡蒂埃·布勒松的照片的时候所领悟到的。这是为什么它对我来说充满力量——因为我知道它是另外一个世界;是照片。它与现实世界是完全不同的,所以它充满力量。

AS: 在《镜子与窗户》中,约翰·沙科夫斯基写到“从事摄影教育的副产品之一就是为这些学生的老师中最具天赋的那些人培养了一群能够欣赏他们作品的观众。”你是怎么会开始教书的?

TP: 我需要找到维持生计的方式。罗伯特·弗兰克介绍我认识了他的好朋友Marvin Israel,他特别喜欢戴安·阿巴丝的作品。Marvin也是《哈泼市场》的艺术总监,在时尚界具有很大的影响力;他也画画,是一个非常认真的艺术家。Marvin还在帕森斯设计学院的时装绘画系教一门摄影课。那时他想退出了,所以问我是否愿意填补那个教职——所以我就开始教书了。

AS: 对你来说教书是否也算得心应手呢?

TP: 如果我现在听到那时侯所说的话,我可能会感到羞愧的,但我觉得我对学生的影响很大。我是一个挺厉害的人。所以,是的,教书还算不赖。

AS: 你是否觉得它能让你有成就感?

TP: 我好像从来没有在离开教室的时候感觉精疲力竭,或者气愤,或者在说“日子过得可真不容易!”从来没有。我教过各种各样的学生,他们中的许多人甚至在那个时候已经是著名的摄影师了。在帕森斯教了一年之后我还开始在库珀联盟上课—— Mitch Epstein当时就是我的学生,另外还有Len Jenshel;他们都有着各异的背景。总的来说教书就是如果一个老师充满热情,并且对一个主题能清晰地表达自己的想法,那就成了。我的意思是我可以上一节关于布拉塞的课,或者是卡蒂埃·布勒松、罗伯特·弗兰克、维诺格兰特等等——我想这个世界上没人能像我那样去上课,因为我对他们的作品有独到的理解,而且我能清晰地表达出来。当然这也是在我从教多年,并结合了自己的各种经验之后的,所以一定是非常特别的。

AS: 大概每过十年,我们就能听到关于街头摄影“复苏(resurgence)”的说法。它真的是能够“复苏”的吗?

TP: 我不这样认为。

AS: 因为看上去弗兰克延续了埃文思的足迹,而维诺格兰特又接过了弗兰克的,如此步步前行。你印象中当代的摄影家中有谁是接受了1960年代启发,并创造了他们自己的成就的人呢?

TP: 我想最直接的应该是菲利浦-洛卡·迪柯西亚,特别是他的“街头作品”。那是很不错的作品。我不能肯定那是伟大的作品,但它的确是非常、非常好。换句话说,我觉得他的确把这个主题带到了一个新的阶段。但从那以后,我就不知道了。大街都已经变化了,和过去是如此不同。过去的大街看上去更为粗砺,或者别的什么感觉。

AS: 当我看你们这一代摄影师的照片,纽约还没有被改造过(gentrified)。而现在去拍摄一张街头的照片,好像背景中是不可能没有Gap或者Starbucks的。

TP: 的的确确。当你拍摄彩色照片的时候——看来今天也只有这个选择——这些标识和文字和过去黑白照片中的呈现是完全不一样的。

AS: 你是否承认对于当代的观者而言,那种历史和乡愁感觉对你和你同时代摄影家的照片是一种提升?

TP: 我并不这样认为。我看我的这些照片的时候就感觉是昨天才拍的,我没有以那种方式来看待它们。但我想我能理解有的人的确是如你所说的那个情况。

AS: 因为对我这一代人来说,那个纽约从来没有在我们的生命经历中存在过——它是另一个世界。把Pass Through Eden看作为一个虚构的作品或者叙述性的故事,对我来说并不难,因为那个世界不属于我。

TP: 可盖里的照片——即便是1964年的那批——对我来说完全是当代的。我觉得我在有意地拒绝今天世界的那个确切的现实。另外一点是摄影师与社会之间的关系的问题。对于今天的摄影师来说,他们很难超然于自身或者自己的工作室之外。但这不正是这个媒介的巨大的力量所在吗?就像盖里常说的“谁能想像照片里所呈现的东西呢?”想像的力量是非常有限的——大多数盖里和我的照片中的情景,你是很难想像出来的。

AS: 你也无法建构起它们。

TP: 的确如此。你无法想像去创造出它们。所以不如说是别人突然为摄影师打出了一束光,而后这就取代了你的经验。

AS: 但就这一点来说,为什么你的许多著名的学生们都喜欢拍摄构造出来的情景呢?

TP: 我想我并没有责任去告诉他们做什么。像我之前提及的,我主要和他们讨论的是把摄影作为一种用于虚构的媒介。

AS: 你对当代摄影究竟是怎么看的?

TP: 你觉得我会怎么看呢?总而言之,我想你必须对世界有一个整体的看法。我并不觉得当代摄影是无望的;菲利浦-洛卡·迪柯西亚就是一个非常重要的例子。

AS: 很多的当代摄影看上去仅仅是关于摄影的,和其它的事情关系不大。

TP: 是的,但某种意义上而言盖里·维诺格兰特的照片与摄影的关系比任何其他人都更直接——只是他对摄影的认识特别有意思,非常丰富而复杂。在耶鲁我越来越多地告诉学生去用小照相机。拍摄大量的照片本身教会我了自己很多,关于怎样走到社会中去用照相机生产图片,这个学习甚至是无意识的,这也让我学习了不同的照片的形式,怎样利用空间。今天的许多学生完全无视这一点,所以他们的拍摄常常是把一个东西往画面的中央一放,然后用数码技术打印到50英寸。我不应该苛责学生,但最后这个情况就都在展厅中体现出来了。这很无趣,作为一种视觉经验这并不能让人愉快。也许那种挣扎着的有趣的摄影家的确不多。像盖里·维诺格兰特、 罗伯特·弗兰克、戴安·阿巴丝和李·弗里兰德那样的人其实都是疯子。