想听好故事,关注我们就好

本世界纯属非虚构

陈作兵(戴听诊器者)在ICU病房

谁也不敢拔这个管子。医生不敢,怕被告;家属不敢,怕“不孝”。而那个浑身插满管子的人呢?恐怕早已丧失了表达意愿的能力。

冷暖人生《迎接死亡》完整视频

父亲的诊断书

陈作兵,浙江大学医学院第一附属医院的医生。从业以来,他经手了无数危重病人的诊断报告,早已能够冷静地看待生死,但这一次,他却有些恍惚了。

此时他面对的,是父亲的诊断报告——腹膜恶性间皮瘤晚期,已全身转移。各科专家会诊结果一致:化疗、放疗均不敏感,手术无法治愈。

“以往都是我给别人挑选方案,现在轮到给自己的父亲决定治疗方案,我束手无策。”陈作兵在日记中写道。像所有绝症降临的家庭一样,陈作兵和哥哥姐姐召开了家庭会议,他们决定将实情告诉父亲。

78岁的陈有强却出奇地平静。他和老伴儿商量了一个晚上,第二天一早,两个人又去西湖边散了步。回到医院,陈有强对儿子说,“明天我们就回家了。”

浙江诸暨市马剑镇上和村

陈氏老宅在诸暨市马剑镇上和村,离杭州不算远。回去有两条路,一条高速路,车程一个小时;另一条是乡间公路,比高速多花两倍的时间。父亲选择了乡间公路。

回家的路

乡间小路上,车开得很慢,父亲还时不时地要儿子停下车,“这里看一眼,那里看一眼。”

“他知道看了之后,这个地方就永远回不来了。稍微开快了,他就说慢一点、慢一点,我们这么急干吗,慢一点、慢一点。”

途中,父亲在一个路边小馆吃了一碗面条。后来陈作兵才知道,这碗面条并不简单。八十年代他在省城读医科大学,父亲每周都要往返这条乡间公路,给他送点小菜打打牙祭。累了饿了,就到这个路边小馆吃两毛五分一碗的面条。

少年陈作兵

就这样,父亲和这条路、路边的风景,和往事一一告别。平常三小时的车程,他们开了六个小时。

告 别

陈有强是一名参加过抗美援朝的老兵,退伍后一直在城里做工人,妻子则留在农村劳作,抚养老人和三个子女。他的回忆中,有血与火的战场,也有两地分居、辛苦谋生、供养老小的艰难时日。

人到暮年,身患绝症,他回到故乡,终于彻底地放松了下来。回村后,他大部分时间都用来后园种菜、会亲访友、陪伴妻子,也不遵照医嘱的饮食禁忌,想吃什么就叫老伴儿弄点什么。

外号“陈胖子”的陈有强

陈有强一辈子都是好脾气,几乎没和人红过脸。他人长得胖,大家都管他叫“陈胖子”,他也不生气,哈哈一笑。唯独有一次,他和一个单位同事吵架,打了那人一个耳光。陈作兵后来了解到:原来,那个人讲了母亲的坏话,这戳中了父亲的痛处。

这次回乡,陈有强亲朋故交见了个遍,也终于,他向战友要来了那人的号码,拨通电话。“上次打你是我不该,咱们年纪这么大了,我也生了治不好的病了,过去不好的事情就忘掉吧。”

不久,那个绝交大半生的“仇人”来看望陈有强了。两个人聊了一天,陈有强留对方在家里吃了饭。

那年春节,陈家上下团聚一堂。陈有强给每个孙辈都包了红包,往年是50元,而那年,则塞了200元。园中他种的菜已经发芽,陈有强仔细交待,收获了之后,这个菜要送给谁、那个菜籽又要送给谁。他还种了很多大蒜,按老家的习俗农村,办丧事要用很多大蒜,“他预计大蒜收获的时候就要走了。”

陈家人合影,前排中为陈有强,右一为陈作兵

春节后不久,陈有强的身子越来越弱,住进了县城的小医院,只进行了输液止痛一类的舒缓治疗。2012年3月22日凌晨,陈有强陷入了昏迷,陈作兵再次面临选择。

“不要打扰父亲,让他安静地走吧。”陈作兵思考片刻后,对电话那头的母亲说。三个小时后,陈作兵赶到县城医院,父亲已经安然离世。

选 择 题

面临过类似选择的还有罗点点。

罗点点是开国大将罗瑞卿的女儿,曾以“红墙回忆文章”著称文坛。2006年的一天,她年迈的婆婆在久病之后突发心跳呼吸停止,作为子女中唯一做过医生的罗点点,需要做一个抢救还是不抢救的决定。

“她的呼吸心跳停止是各脏器衰竭引发的,以我在临床上对类似病人的经验,我认为不进监护病房的好。大家都同意我,哥哥们、包括我的爱人,大家都说好,我们就这么决定。”

少年罗点点(右一)

做出不抢救的决定后,家属们走到老人的病床前,进行最后的告别。罗点点看到,婆婆的眼睛依旧在眼皮下微微转动,握着的手上,也还能感受到体温。

“如果把这生命支持系统设备都撤掉的话,那她就真的是离开了。”那一瞬间,罗点点承认,她犹豫了。

关于生命的选择从来都不会轻松。动摇之际,罗点点获得了其他亲人的支持和劝慰,最终依据家属的一致同意,婆婆的生命支持系统被医生撤下,几个小时后,老人安详离世。

但婆婆走后,罗点点心中的自我怀疑却与日俱增,“我反而觉得有一点没把握,我在想:我这么做,真的符合她的心愿吗?哎呀,我就开始有点纠结。”

“ 不孝子孙 ”

我们是否有权利为他人做出放弃的决定?我们是否听任他人做出放弃的选择?除了内心的自我怀疑,更多的,还有外界巨大的争议与压力。

陈作兵把父亲送回乡下时,乡亲中没人理解——作为村子里几十年来唯一的博士生,省城最好的医院里的“大医生”,陈作兵每次回乡,前来咨询和“求门路”的老乡们都踏破了门槛,他笑称自己已经成了全镇人的“义务保健医”。然而如今自己的父亲得了重病,却听之任之“不治了”,岂不是咄咄怪事?

在国外访问的陈作兵

陈作兵认为,放化疗可能推后一点点父亲的临终时刻,但治疗的副作用会使他缠绵病榻,毫无质量地虚度时日。父亲放弃治疗,无拘无束走完人生最后一年,做了所有自己想做的事,了无遗憾地平静离去。他敬佩父亲的选择。

父亲走后,陈作兵将这段经历发表在网上,引发了激烈的争论。一次,在参加一档电视台的辩论节目时,某“对方辩友”愤怒了:为了治疗父亲的重病,他尝试了一切治疗方式,还卖了上海的房子,几乎倾家荡产。而即使父亲不能说话、在病床上躺了四五年,但每天去看望时,看到父亲还活着,他也感到十分宽慰。最后,他指着陈作兵:你就是个“不孝子孙”。

对此,陈作兵只能无奈地笑笑。“你的选择当然不错,我很尊重,但我的选择也不一定是错的。”

倒是没有人骂罗点点“不孝子孙”,但时不时的自我怀疑依然会困扰着她,直到在整理婆婆遗物时,发现了一张纸条。

“ 不吉利的事情 ”

“点点是学医的,在最后时刻,当我无法表达自己的愿望时,一切事情都委托点点来做。”——简短的几十个字消除了罗点点最大的疑虑,她终于释然。

“哇,我的心就放下来了,觉得我这妈妈真好。她在有生之年给了我们非常多的温暖,在离开人世的时候,她又这么样地眷顾我们,把我们最后的一点点疑惑都用她的宽容、用她的明确的表达,让我们仍然觉得平静。”

这段经历深深地触动了罗点点。自己当时所面临的选择困境,让她忽然意识到,这也是几乎每个人都会面对的选择困境。罗点点把自己的困惑提出来,和生活中以及网上的一些朋友交流,一下子激起了大家的广泛共鸣。

2006年,这些志同道合的人们建立了“选择与尊严”网站,就死亡问题发起讨论。但在网站成立之初,收到的反馈几乎都为负面。

“大部分的中国人认为讨论这个问题是非常不吉利的,我们最有名的一句话叫做好死不如赖活着,很多人都非常不满意地甚至愤怒地质问我们,说你们为什么要谈论这件事情?”

“ 总 痛 ”

唐丽丽,北京肿瘤医院康复科主任。一次,一位37岁的乳腺癌晚期、已全身转移的患者被家属推着进了她的诊室。对方一语不发,只是悲恸地流泪。

“我能斗胆地问一下,你这么伤心是因为你害怕死亡吗?她说不,我女儿现在才7岁多,她每次喊妈妈跑过来的时候,我就泪奔!我怎么也无法接受。每次她跑来我都在想:这个小女孩就快没妈了,她怎么活下去,她怎么长大?”

同样作为母亲,唐丽丽对眼前这位患者的苦痛感同身受。针对她的病症,唐丽丽没有给出放化疗或者手术方案,而是开出了一个特殊的“药方”——她提议这位母亲每天坚持给女儿写信。

一个多月后,当这位患者再次出现时,已经可以微笑了。“我昨天带女儿去画画了,还吃了麦当劳。”

在唐丽丽的“药方”下,她每天给女儿写一封信,写母女俩七年共通生命里的点点滴滴,写她对女儿的爱、要留给女儿的话。当十年后女儿能看懂这些信后,她会觉得,母亲从未离开过她,母亲的生命依然会在她的生命里延续。

在留下了数封给女儿的信后,这位女患者安然离世。这是一个令唐丽丽倍感欣慰的治疗案例。二十年的从医经历,对唐丽丽来说像是一场漫长的“修行”,让她学会从特殊的角度去感受自己的工作。

唐丽丽(前排红衣)与二十年“修行”路上的同伴们

病痛是一种躯体之痛,这是毋庸置疑、也是最容易理解的,但一个病人的痛苦感受却是综合的——有心理之痛,会焦虑、会抑郁;有社会之痛,被隔离、被嫌弃、被人们看成另类;还有特属于人类的“灵性之痛”:生命的意义是什么?人为什么要忍受这么多痛苦?死后会上天堂吗?真的有天堂吗?

——这些痛,被称为“总痛”。

“我们的病人会说,你们别老把我当作一个会喘气的瘤子,没看到我人的一面。我临到死了,我是孤独的吗?绝望的吗?有很多事没处理完就很沮丧地死了吗?这些都是关于‘死的尊严’。”

从上世纪末开始,“姑息治疗”被引入中国。在这一理念中,肉体的病灶不再是医生唯一的目标,手术和放化疗不再是医生唯一的手段,姑息治疗的最终目的,是缓解患者的“总痛”,安慰人们的情感伤痛与心灵缺口。随着这一理念的引入,“姑息治疗中心”在国内一些医院实验性成立,作为肿瘤心理学专家的唐丽丽,也投身其中。

“ 总是安慰 ”

以上的三个故事,看上去都是“放弃”的故事,不论是患者本人、家属、还是医生,都没有“竭尽全力”地去救治,去延长生命。然而,“放弃”就一定是消极的吗?

美国医生特鲁多的墓志铭“偶尔治愈、常常缓解、总是安慰”,是很多医务工作者的座右铭。唐丽丽说,人们总盯着“治愈”,然而“总是安慰”这一条核心理念却被遗忘。

罗点点团队在中国推广“尊严死”理念

现如今,ICU(重症监护)技术已经发展到了令人惊叹的地步,一个人即便已经脑死亡,他的体外生命维持系统依然会保持基本生命体征,并可长达数年。

在陈作兵负责的ICU病房里,本来留给急症的、车祸的、意外事故的抢救病床上,却躺满了毫无抢救价值“临终关怀”病人。“这些病人已经失去意识,比植物人的情况还差,依靠着先进的医学技术,躺在那里三年、四年、五年,直至最后一刻。”

“患者痛苦,医生痛苦,家属也痛苦,但是没人敢拔这个管子。” 医生不敢,怕被告;家属不敢,怕“不孝”。而那个浑身插满管子的人呢?恐怕早已丧失了表达意愿的能力。

对死亡二字的忌讳,使得很少有人在身体健康头脑清醒的时候,就对自己的临终事宜进行交代,这意味着生命中最重要时刻的选择难题,被全部推给了家属和医院。

对此感受极深的罗点点,和团队正尝试在“选择与尊严”网站中推广“生前预嘱”理念。这也是西方社会解决“临终选择困境”的一种有效机制,即公民在健康清醒时,签署对自己临终治疗方案的意见。这一文本在某些国家受法律的认可和保护。

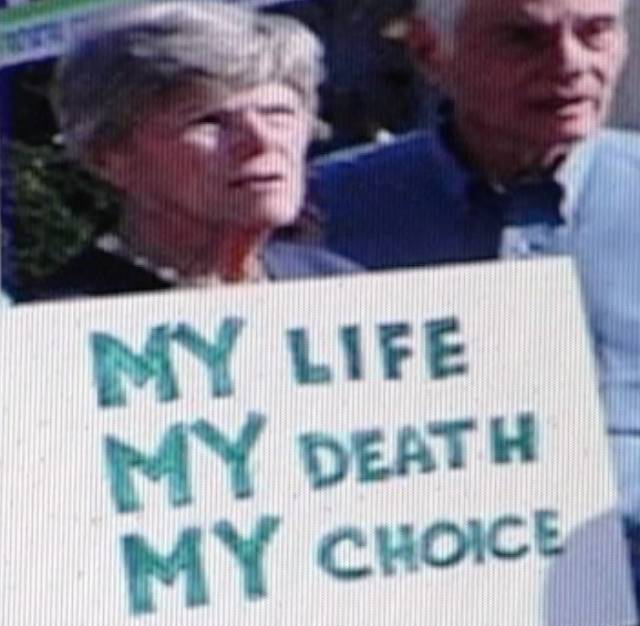

在国外,争取“自主死亡权利”的老人

而在中国,这条路还很漫长。唐丽丽讲到,当她向他人建议提前让家中老人设立“生前预嘱”时,得到的反馈往往是:“哎呦哪敢啊,我还没敢露这词呢,刚一想表达这个意思,我老爸就跟我拍桌子了,说你就咒我死是吧。甭说这,他连得什么病都不让告诉,假装相安无事。”

不论是陈作兵、罗点点,还是唐丽丽都觉得,中国人的“死亡教育”,还很缺乏。

死亡不可避免,明确地让这个世界知道你的想法,而不是把选择的难题推给他人,这不仅仅是生命的尊严,也是对亲人最深切的爱。而面对死亡这道必答题,无论是积极抗争,还是坦然放弃,都只是人生观的区别,无分高下。但寻求安慰、免于绝望,则价值永恒。

因为死的尊严,就是生的尊严。

文字编辑:陈瑞姬

视频编导:余 晶

微信编辑:田 园

本文系晓世团队原创 | 转载请留言

知晓世情世相

人生胜过剧本

微信ID:xiaonanxiaoshi