文 | 李鹏程

在这个星球上,几乎所有人都听过一首名叫《我心永恒》的歌,或者看过一部名叫《泰坦尼克号》的电影。然而,却很少有人知道这首歌和这部电影的曲作者,名叫詹姆斯·霍纳(James Horner,1953-2015)。

我们同时代的作曲家很可怜。像霍纳这样一辈子写了一百多部电影音乐,身为好莱坞多年的配乐大师,很多电影观众却也只闻其声、不知其人。直到前年,年过花甲的他突然离开人间,大家才唏嘘,那么多熟悉的旋律都是出自霍纳之手。随手翻开一本音乐史教科书,压根找不到他的名字。假如他当年从加州大学获得作曲博士后一直老老实实待在学院里,做一名专写音乐会作品的所谓“严肃作曲家”呢?那他或许很快会被载入史册,却可能会像当年的大部分同学一样,成为一位没有听众的作曲家。霍纳很早就清楚自己究竟适合什么职业,所以毅然离开学院,投身好莱坞。

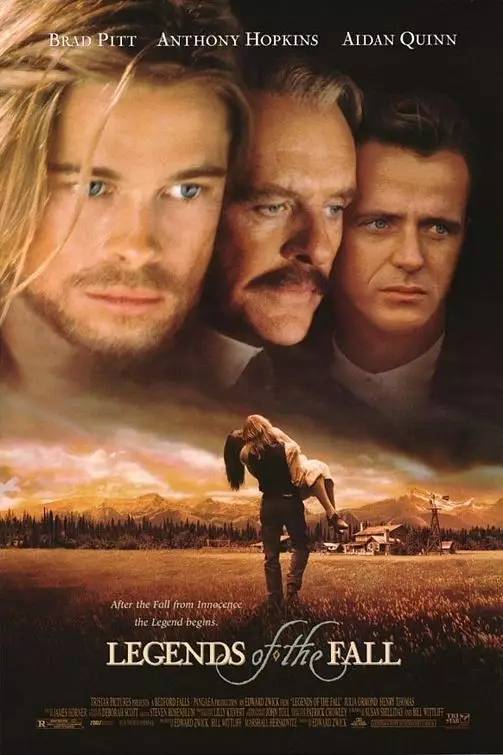

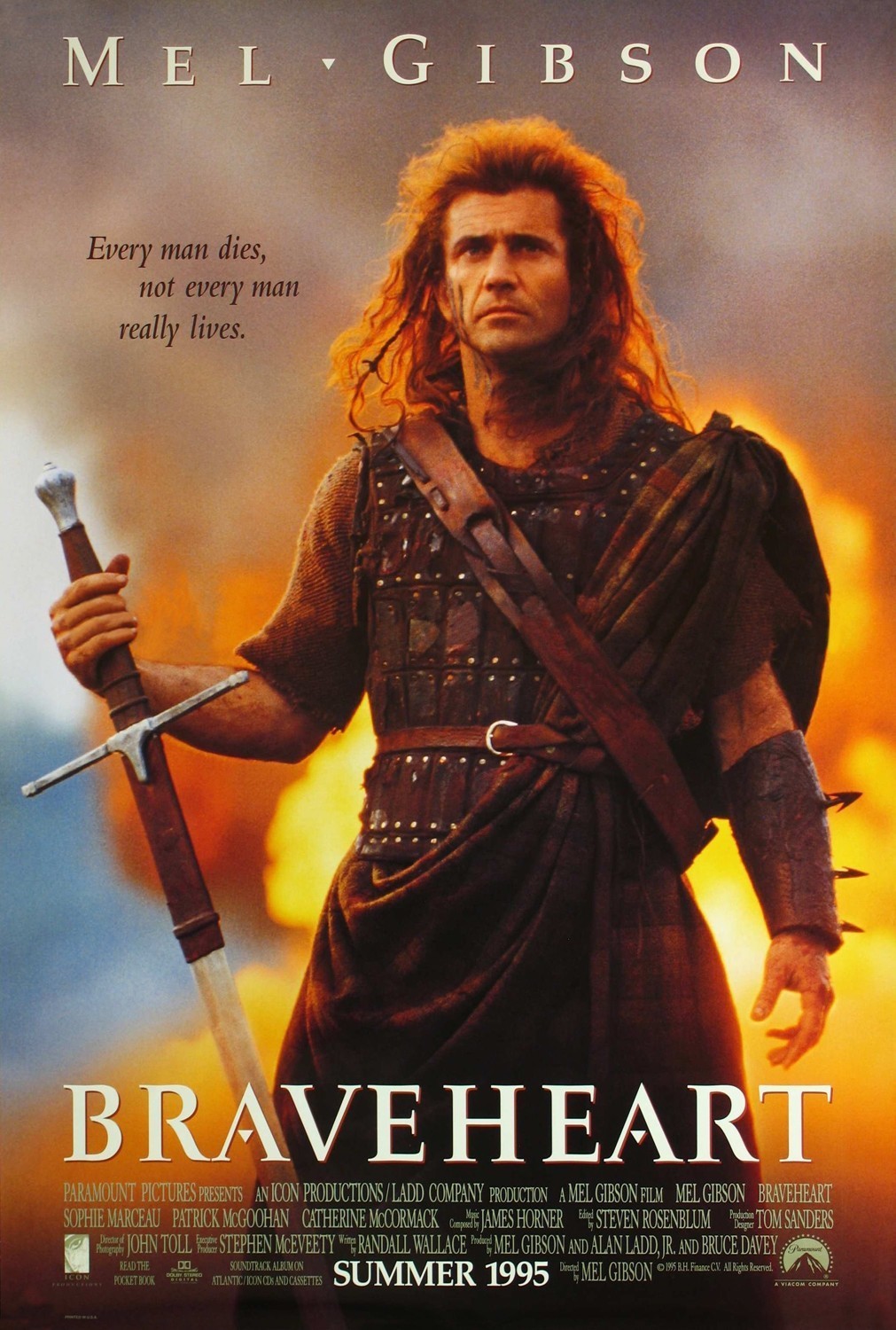

其实,正是在学院接受的系统训练,赋予了他娴熟的乐队写作技术,这是成为配乐大师必备的基本功。早在1994年为电影《燃情岁月》(又名《秋日传奇》)所作配乐中,霍纳就展现出对管弦乐的驾驭能力。当主题曲The Ludlows响起,闻者无不为之动容,无限深情的旋律线条甚至足以填补电影剧情的单薄。单在1995年,霍纳就为6部电影创作了配乐,其中,《阿波罗13号》和《勇敢的心》同时被奥斯卡最佳原创配乐奖提名,却因分散了评委的票数,最终都没有获奖。

《勇敢的心》讲述了苏格兰民族英雄在13世纪为争取独立而斗争的故事,外景取自爱尔兰,因此,霍纳选用了爱尔兰肘风笛吹奏出苍凉的主题音乐。少年时在英国皇家音乐学院学习的经历,使得他对英国民间音乐较为熟悉,日后,凯尔特音乐风格成为了霍纳配乐的一大特色。他曾说:“我是爱尔兰音乐的追随者,我喜爱它忧郁的气质和永恒的品质。”

《我心永恒》那段动人的前奏,即是由爱尔兰哨笛吹出,这亦非随性配器,要记得,泰坦尼克号正是从英国启航的。席琳·迪翁的演唱仅仅作为片尾曲出现,导演卡梅隆坚持在这部影片中不能出现任何有词的歌曲,在霍纳的劝说下,卡梅隆才接受为主题曲填词。《泰坦尼克号》贯穿着女声无词吟唱的《我心永恒》主题变奏,从近30位候选女歌手中,霍纳选择了挪威女歌手西塞尔的声音。大幕拉开,便是她轻柔地哼鸣出主题旋律,伴随着泛黄的影像,将人们带入百年前的那段故事。当杰克和萝丝初次邂逅,响起了这段女声咏唱;当萝丝在夕阳下的船头被杰克拥入怀中,哨笛声起,再次引出空灵的咏唱,电子音效衬托出流动而缥缈的梦幻氛围,随着两人深情接吻的一刻到来,音乐恰到好处地上三度转调,将这一经典场景推向高潮;当萝丝发现她的杰克已经在海水中被冻死时,繁星点缀的夜空再次传来同样的旋律,此时却只有若隐若现的弦乐伴随,如同画面中死寂的海面令人绝望。影片最后,白发苍苍的萝丝讲述这段往事后,走向船头,随之响起西塞尔的声线,哨笛、弦乐、竖琴、合唱逐渐汇入,连同画面内的海浪声和风声,直至老人将“海洋之心”抛入大海,笛声渐起,两人在梦幻的音乐中结合在一起,影片结束。

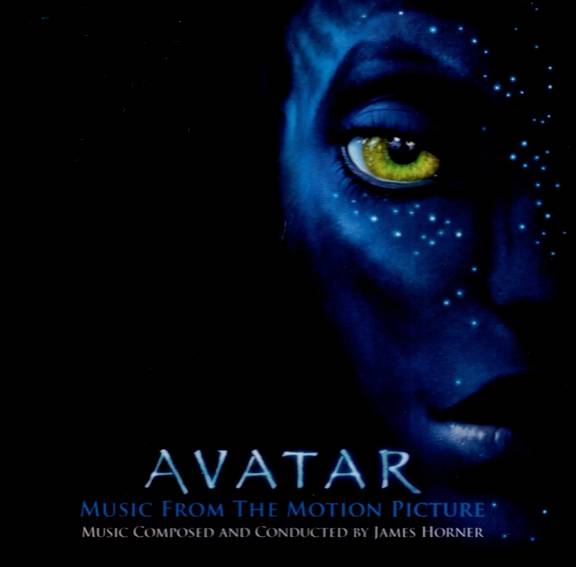

《泰坦尼克号》的电影音乐荣获了奥斯卡最佳原创配乐和最佳原创歌曲两项大奖,其票房纪录直到10年后才被电影《阿凡达》打破,这又是一次卡梅隆与霍纳联袂打造的影音经典。霍纳对表现自由独立精神的电影情有独钟,这多少与其父母是移民和犹太人身份有关。他的一大业余爱好是驾驶飞机,在天空翱翔的自由感受,大概只有伫立在泰坦尼克船头的萝丝能够感受到吧。然而,没有任何一位配乐家是真正自由写作的,他必须跟随镜头的转换设计旋律走向,谱写出大段音乐后还要被导演任意取舍。在生命的最后一年,霍纳写出了两部协奏曲:Pas de Deux和Collage,皆由英国乐团首演,算是在有生之年圆了自由创作之梦。这两部纯音乐作品首演之后,因听起来太像影视配乐而被乐评人诟病。

2015年6月22日,霍纳的私人飞机被发现在野外坠毁,已无法辨认机上惟一一位飞行员的样貌,之后曾与他合作过的导演、音乐家纷纷在Twitter致哀。我相信,他就像《小王子》的作者埃克苏佩里那样,飞向了一个不为人知的世界。