摘要: “网红”圈真热闹,连快600岁的故宫也说扶我起来……

故宫纪录片,已燃到大银幕

12 月16日,一部纪录片走进了电影院,要与张艺谋的新作《长城》、葛优主演的《罗曼蒂克消亡史》等贺岁档大片,来场正面厮杀。

这个“没眼力劲儿”的家伙,就是那部“网红”纪录片——大电影版《我在故宫修文物》。

(图片说明:《我在故宫修文物》电影海报,以国宝级文物为背景,文物修复师身影镶嵌在文物残损处,寓意为“大历史,小工匠,择一事,终一生 。”)

电视版《我在故宫修文物》今年1月在央视首播,共3集,每集50分钟。

有别于传统故宫纪录片侧重对故宫展品与历史的考量,这部故宫90周年纪念片讲述的是文物修复师们修补珍贵老物件的日常,以及他们化腐朽为神奇技艺。

(图片说明:这幅康熙皇帝16个儿子和32个孙子为其庆贺60大寿时送上的“万寿屏”,从原本的残缺不全到经文物修复师之手恢复昔日华贵之貌;来源:电视版《我在故宫修文物》截图)

《我在故宫修文物》央视播放之初并未引起波澜,一个月后却在二次元弹幕视频网站bilibili意外走红,目前累计播放量已高达230万次,弹幕也有7万多条。

这部纪录片虽然聚焦在技艺高超而又神秘的顶级修复师们,但基调并不装X,给观众展现了大量修复师们逗猫、抽烟、逛“园子”等生活场景。

片中,萌萌的修复师们轻描淡写地聊着绝世手艺——这反差感成功地打破了“次元壁”,让修复师们在二次元圈粉无数。

(图片说明:陶瓷修复师纪东歌,周一闭馆时在空无一人的大殿广场上骑单车,享受着末代皇帝溥仪的待遇;来源:电视版《我在故宫修文物》截图)

比如,在没有任何图纸和零件的情况下,故宫博物院文保科技部钟表修复师王津,花了八个月的时间修好了一座残破的乾隆铜钟。再加上温和沉稳的性格,在故宫已经工作39年的王津师傅被迷妹们奉为“故宫男神”,只要他一出现,弹幕就呈疯狂满屏状态。

(图片说明:《我在故宫修文物》里的钟表修复师王津;来源:bilibili网站截图)

可能很多人想问,电影版《我在故宫修文物》和电视版有何不同?

据DT君了解,电影版还是以原本的三集纪录片为素材,由侯孝贤御用剪辑廖庆松担任剪辑指导,浓缩为一部82分钟的纪录片。电影消去了旁白画外音,用更多的电影镜头语言还原文物修复师的“工匠”精神。

虽有网络人气基础,但毕竟是一部内容“重复”的纪录片,想在各路商业大片云集的贺岁档争夺眼球并不容易。连这部纪录片导演萧寒本人,在公开发言中也是强调电影创作是“为了回应粉丝的期待”、“对票房不强求”。

好在,快600岁的故宫这几年叱咤互联网,现在的人气堪称“网红”。

电影公映前,曾尝试以众筹10万元启动十城点映活动的方式来试探市场接受度,结果轻松筹到20多万元。一众文物修复师在电影路演时的人气,也堪比一线明星。

(图片说明:《我在故宫修文物》点映现场,文物修复师们与粉丝合影;来源:CFP)

说不定,这部“没眼力见”的片子,真能在贺岁档中与商业大片们一战。

“网红”故宫进化史

其实,故宫纪录片能走红,还能登上大银幕一点也不惊奇,毕竟这几年故宫的存在感可是越来越强。

你可能还记得,2014年正在宫廷剧中大热的“四爷”雍正皇帝,突然以一组gif图的形式在网上卖起了萌:

这组gif图来自一套名为《雍正行乐图》的清代作品,这组作品中雍正化身古代文人雅士或神话人物,展现了“宵衣旰食"的另一面。经由数字化加工,一个有别于大家刻板印象的雍正,“萌萌哒”现身网络,正好对上了年轻网友的胃口。

今年7月,玩得更大了。

一个名为《穿越故宫来看你》的H5刷爆了朋友圈,明成祖朱棣从画中走来唱着Rap,妃嫔们戴着VR, 再来一句"但愿人长久,千里共VR ”,简直不能更fashion:

这些来自故宫的数字化创作,让那个独处“深闺高阁”的高冷故宫,摇身一变成为了新时代“网红”。不过,天下没有无缘无故的爆款,这背后是故宫在数字化道路上的持续发力。

早在2013年,故宫就开始试水开发制作App,让人足不出户深度“游”故宫。

但有意思的是,故宫并没推出一个“大而全”的故宫导览App,而是选择了知名度较高的“十二美人”绘画藏品作为展示对象,这个App两周内下载量超过20万。

(图片说明:故宫推出的gif版《十二美人图》)

这个小而美的策略也沿用在了故宫后续推出的其他App上,并以考究的用户体验赢得口碑。

比如在《紫禁城祥瑞》中,如果在瑞兽页面将 iPad 屏幕竖起来,祥瑞会飞到他在故宫中的位置,还会展示与此祥瑞相关的藏品,互动效果非常有趣。

(图片说明:《紫禁城祥瑞》App由故宫博物院和中央美院合作推出,祥瑞的画风略萌)

另外,故宫还推出了给青少年讲述小皇帝故事的《皇帝的一天》、让网友每天欣赏一件故宫藏品的《每日故宫》等App,同样广受好评。

(图片说明:故宫博物院出品的App)

2013年之后,故宫索性“招了一群蛇精病的魔性人员”,把文创商品也玩得红红火火,朝珠耳机、嬷嬷针线盒(容嬷嬷吗?)都在网上得到追捧,现在已经拥有75.5万淘宝粉丝的“故宫淘宝”,早已成为金牌淘宝商家。

无论是在微博还是微信上,"故宫淘宝"那些有毒的营销图和文案,吸粉力超强:

今年从6月份开始,故宫接连与阿里、腾讯和凤凰卫视等展开深度合作,看样子准备在“网红”路上开挂前进了。

这个网红,既高冷又软萌

这些旁人眼中开挂的成绩,不过是手握600年资源的故宫洗了洗手中的牌,然后分分钟就王炸了!

在过去,故宫的文化传播中画风阳春白雪,权威、庄严、高冷、严肃……但刚DT君上面举出的栗子中,从修复师到历史人物,故宫元素无不软萌、接地气。

这里不得不提一个人。

2012年原国家文物局局长单霁翔成为了新一任的故宫博物院掌门人,并着手于让故宫探索新的“活法”。

用他接受《解放日报》采访时的话来说,就是“故宫要吸引更多公众、推广传统文化,就不能保持一成不变的严肃面孔,吸引年轻观众,必须用年轻人的方式。”

回头看故宫这几年的变化,也确实是在为此而努力。

“故宫淘宝”这个呆蠢萌贱的“微博大V”,卖得一手好文创周边都是其次,更重要的是迅速缩小了年轻人和故宫之间的距离感。

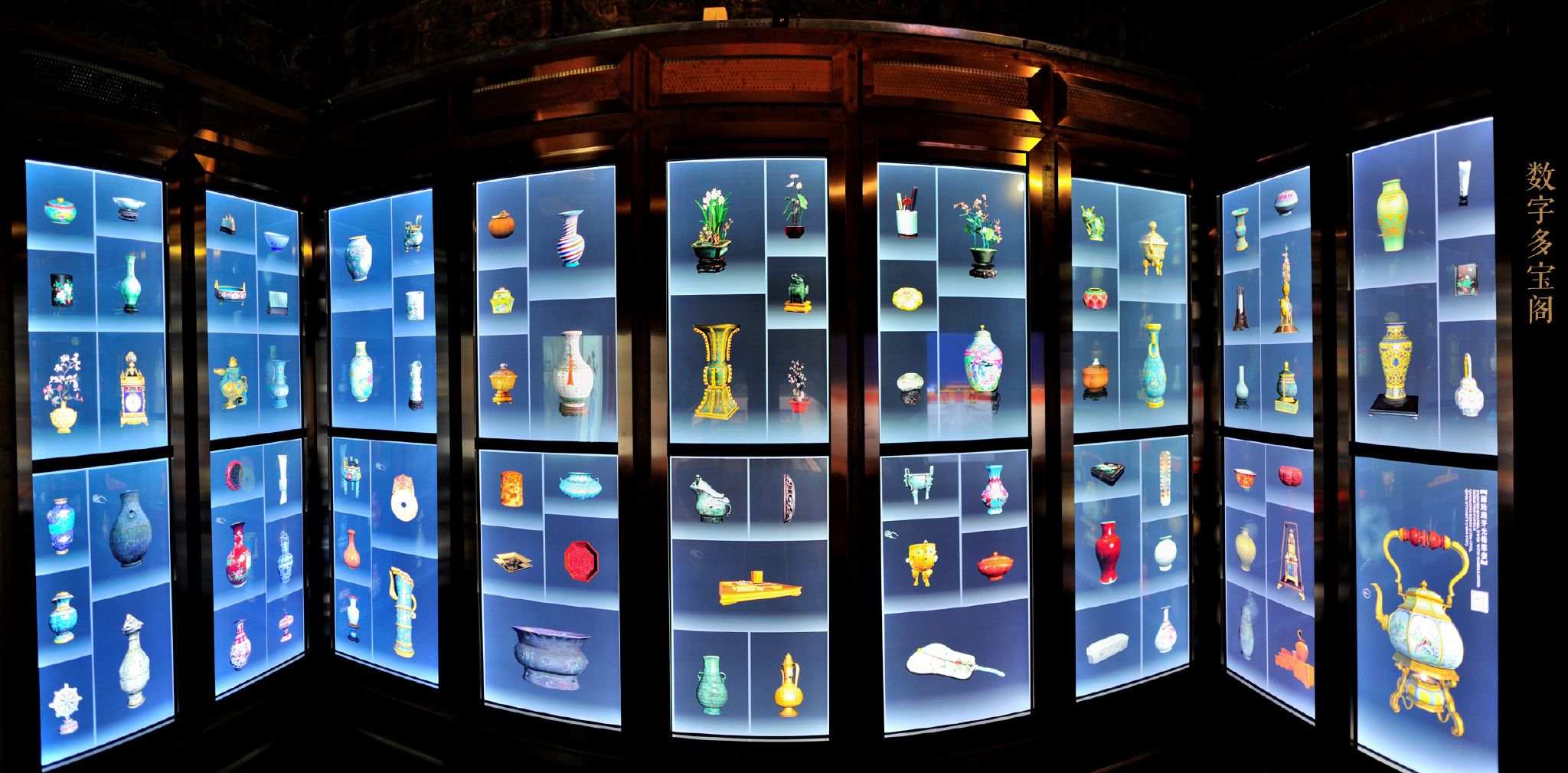

与此同时,故宫博物院本身的严肃权威形象也仍然在持续经营,并注重借助互联网和技术让古老的文化重现魅力。如App研发与创新、数字展览等“藏品活化”的尝试,都将原本离普通人比较远的故宫珍藏融入到现代人日常生活中。

(图片说明:故宫博物院端门数字馆;来源:故宫博物院官微)

现在的故宫,同时把高冷和软萌两个套路玩得风生水起,这个对比在微博上最为明显。

故宫博物院的官微,一如既往阳春白雪地发布故宫动态和文化藏品普及,而“故宫淘宝”则主打各种“有毒”的买家秀与卖家秀。来看看类似的主题,两者的画风是如何相差十万八千里:

(图片来源:微博截图)

从新浪微指数来看,“故宫淘宝”的关注人群,明显比“故宫博物院”的关注人群更加年轻化,19-24岁人群占了四成之多,可谓圆满达成了单院长那个“吸引年轻人”目标。而通过这样的方式,故宫也成功和解了学术精英与流行文化之间的尴尬关系。

来源:腾讯娱乐 魏家东

故宫的变现,与外面的“妖艳贱货”不同

故宫显然不会只满足于当个“网红”,或者说这根本不是它的目标。

不提“网红",很多人又会讲到现在文娱产业最时髦的那个词“IP”,就连马化腾都在说,“故宫,本身就是一个世界级的超级IP。”

说到IP,难道故宫也想时髦地玩变现?

按照单院长在中新网访谈中的说法,故宫既要“去低端商业化”,也要“叫人们通过故宫的文创产品感受故宫博物院的文化气息”。

2013-2015年期间,故宫博物院研发的文创产品累计1273种,销售额也从2013年的6亿元增长到2015年的近10亿元。

打好了品牌赚到了钱,其实还是反哺于故宫。

根据《北京商报》的报道,对于营收的用途单院子是这么说的:“一个是成立了两个机构,故宫研究院和故宫学院,都是不靠国家经费来养活的非建制机构;第二个就是加大投入研发——在爬坡的时候不投入研发,就没有后劲。”

作为一个文博机构,故宫IP开发的重点并非变现,而在于资源分享、文化传播与用户连接。单院长曾说:

一座博物馆,不看你馆舍有多么壮美,也不看你藏品有多么丰富,甚至不看你一年来有多少观众,关键是你博物馆在人们的心中,在人们生活中,能不能扎根,能不能在现实生活中成为人们经常的伴侣和从中吸取智慧与营养的地方。

最后回到《我在故宫修文物》这部纪录片,实际上这部电影能实现多少票房,某种意义上也没那么重要,因为它的文化传播使命已经达到:残损的文物经过大师之手一步步重获荣光,“故宫人”的“工匠精神”感染千万年轻观众。

可能这才是故宫真正意义上的“变现”。

(联系本文作者谭琪:tanqi@dtcj.com)

来源:中新网 媒介360 北京商报 读娱

本文仅代表作者观点。

关注DT财经公众号“DTcaijing”,或下载DT财经APP“DT·一财”阅读原文。

)

)

我来说两句排行榜