作揖,又称作“揖礼”,有明确史料记载的历史已经超过了3000年,是中国特有的一种礼术,至今仍运用广泛,尤其在节日或者重要庆典时,人与人见面都会抱拳高拱,弯曲上身,以表礼敬或祝贺。

但是随着国际化的发生与发展,作揖慢慢被握手所取代,随之这种优美儒雅的礼敬方式慢慢被人们所遗忘,偶尔看到有人施揖礼也难免有一些偏颇,其中不乏一些具有社会影响力的人物。

从字面上我们很多人就已经把作揖搞错:作,在口语中读一声,在书面考试中,作字念四声,作揖,实则读zuò yī。动作要领是一手抱拳,另一只手环扣拳外,两脚并放,身体略弯,以示敬意。

看似简单的动作却包含了众多深意:

首先作揖礼分“吉拜”和“凶拜”:左手掌紧握右手拳则为“吉拜”,表示对人的恭敬与感谢;右手掌紧握左手拳则为“凶拜”,一般用于吊丧。其中要注意,女性的手势和男性正好相反。

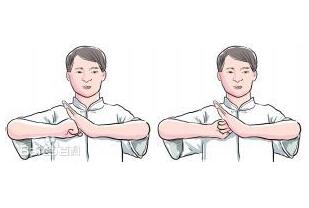

作揖最常见的形式包含两种:拱手礼和抱拳礼。

拱手礼

多见于文人雅士,动作要领是两手稍弯,相叠于胸前或偏上,形成一个拱形,并步站立,上身稍曲以示恭敬。

抱拳礼

多见于武将,动作要领是右手握拳,左掌挡住右拳,双手置于胸前。左掌为文,右拳为武,在礼敬对方的同时具有一定威慑作用,表示"勇不滋乱","武不犯禁""止戈为武",以此来约束、节制勇武的意思。

作揖作为中国传统文化的典型代表,已经逐渐被现代人所摒弃,但是对于“作揖”所蕴含的谦恭、礼让的精神则更需要我们发扬光大。

)

)

我来说两句排行榜