本节概述:本节从学生最熟悉的商品、货币入手,让学生在初步认识货币的产生、本质、基本职能、纸币、信用工具、外汇等经济现象基础上,进一步学习商品的价格、价值量、价值规律等相关经济知识。让学生通过感受生活,提高认识、分析经济现象的能力。在教学过程中,要引导学生注意学习和领会政治学研究问题的思想和方法,这对今后的学习是十分重要和有益的。

一、 教学目标

【知识目标】

1. 了解商品的两种基本属性及其关系;

2. 理解商品价值量的决定因素、商品价值量与劳动生产率的关系;

3. 识记、理解影响价格的几种因素;

4. 理解商品价格变动对人民生活、生产经营的影响;

5. 理解价值规律的概念及表现形式;

6. 识记货币的本质、基本职能;

7. 了解纸币、各种信用工具及汇率

【能力目标】

1. 运用商品价值量与劳动生产率关系分析生产率提高或降低对价值总量的影响;

2. 分析商品价格变化如何影响消费者需求和生产者供给的能力;

3. 运用价值规律分析生活中的经济现象并运用解决实际问题;

4. 能够运用汇率相关知识解决现实生活中的实际问题

【情感态度与价值观】

以科学的态度认识商品、货币、价值规律等相关知识,提升经济素养,提高参与经济生活的能力。

二、 教学重难点

【重点】

1. 商品的基本属性

2. 商品价值量的决定因素;

3. 价格变动及其影响;

4. 价值规律;

5. 汇率;

【难点】

1. 商品价值量与劳动生产率的关系;

2. 汇率;

三、 教学方法:案例讨论法、引导提问法

四、 教学过程

一. 新课讲授

1.商品的定义

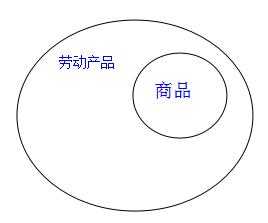

教师活动:引导学生讨论,是不是一切物品都是商品?什么样的东西才能成为商品?→商品的概念,即商品是用来交换的劳动产品。此处可通过举例、画图来帮助学生理解商品的概念。

举例:农民自己种的蔬菜,自己用来食用的部分是劳动产品,但不是商品,因为没有交换;而用来出售的蔬菜则是商品,因为即使劳动产品,又用来交换。

此图非常清楚的说明了说有的商品都是劳动产品,但是劳动产品不一定都是商品。

☆2 商品的基本属性

继续引用上面农民种植蔬菜的例子,农民种植的蔬菜满足人们食用的属性是蔬菜的使用价值,属于自然属性;凝结在蔬菜中无差别的劳动是它的本质属性,即蔬菜的价值。→从而引出商品使用价值和价值的概念。

↓

继续举例说明,使用价值:东西的有用性。比如杯子能用来盛水,能够用来盛水就是杯子的使用价值。

价值:脑力和体力劳动。(说明:商品虽然耗费了脑力体力,有了价值,但是商品如果不交换,价值就得不到实现)

商品因为有使用价值→有人愿意购买,购买即交换,交换后成为商品→价值得到实现=商品的生产者拥有价值,消费者拥有使用价值。

↓↓

3. 使用价值和价值的关系:根据上面的例子引出使用价值与价值的关系,即使用价值是价值的物质承担者,价值寓于使用价值之中。此知识点较抽象,难理解,可通过例题帮助学生理解、掌握。

例题:手机作为商品,其价值的物质承担者是( )

A.手机体本身 B. 手机的效用和有用性

C.手机的型号和款式 D. 购买手机的货币

分析:我们知道商品的价值的物质承担者是其使用价值,因此手机的价值承担者就是手机的使用价值,所以这道题其实在问“手机的使用价值是什么”,也就是“手机有什么用”?所以,答案为 B。

(三)劳动的基本属性

此内容让学生了解劳动的二重性是什么,即抽象劳动和具体劳动,可举例说明。结合前面知识,让学生直接识记:具体劳动形成商品的使用价值,抽象劳动决定商品的价值。

☆二、商品的价值量

(一)商品价值量的决定

根据前面商品价值的概念,直接引出商品价值量由凝结在商品总中的社会必要劳动时间决定。强调:社会必要劳动时间的概念、及与社会平均劳动时间的区别。

(二)商品价值量与劳动生产率

商品的价值量与劳动生产率之间的关系,比较抽象、复杂,易混淆,此处可通过图表形式向同学们展示、讲解。

三、价格

(一)影响价格的因素

1.价格的决定因素

举例说明:汽车降价销售,但无论汽车价格如何下降,都不会降到一辆自行车的价格,是因为汽车的价格是由它的价值量决定的。得出价值是价格的基础,价格是价值的货币表现。

2.价格的其他影响因素 →此内容需要学生直接识记价格的几个影响因素。就其中几个可以举例说明,帮助学生理解。

例:2008年南方雪灾,因需求量大幅度上升,部分棉衣和取暖设备价格也随之上升,即当供不应求时,商品的价格会上升,反之,下降。

例:民国末期,国民政府肆意发行纸币,导致恶性通货膨胀,纸币大幅度贬值,物价上涨,导致了“扛着一麻袋钱去买米的现象”。

(二)价格变动的影响

1.对人们生活的影响

让学生们思考,在日常消费中,哪些商品是在旺季购买的,哪些商品是在淡季购买的?理由是什么?俗话说“便宜没好货,好货不便宜”,市场上是不是真有“物美价廉”的商品?引出商品价格变动对生活的影响,通过举例让学生了解“生活必需品“与“高档耐用品”概念,以及这些商品变化引起的人们需求量的变化,及对我们生活的影响。如,油盐等生活必需品与服装、首饰等高档消费品。另外给学生举例解释“互补商品与替代品的概念。

2.对生产经营的影响。

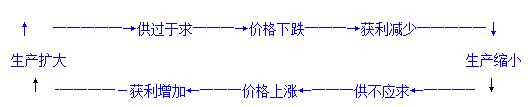

1.调节生产

此内容需学生了解即可,可通过框架形式让学生清晰理解变化过程,也可以通过举例让学生理解。如某一年某一种蔬菜的价格大幅度上涨,那明年农民就会大面积的种植该蔬菜、扩大生产规模,相反,会缩小生产规模。

2.提高劳动生产率

因为社会必要劳动时间决定商品价值量,商品交换以价值量为基础实行等价交换。商品生产者通过改进技术、改善经营管理,提高劳动生产率,缩短个别劳动时间,就会获得更多利润,就会在价格竞争中更具优势。所以,价格变化与竞争,会刺激生产者不断改进技术,提高劳动生产率。

3.生产适销对路的高质量产品

消费者购买商品就是为了获得商品的使用价值(指商品能够满足人们某种需要的属性)。在市场经济中,消费者是为了购买到质量好的商品,满足自己的生活需要,谁生产的商品质量好,谁的商品需求量就大,就能得到更多利润。这就要求生产者适应市场变化,做到“人无我有,人有我优,人优我转”,使自己的产品符合市场需要,符合消费者需要。

☆四、价值规律

(一) 价值规律的基本内容——等价交换原则

要求掌握价值规律的基本内容:商品价值量是由生产这种商品的社会必要劳动时间决定,商品交换要以价值量为基础,实行等价交换。

(二) 价值规律的表现形式

价值规律是通过价格供求关系影响围绕价值上下波动表现出来的,如,某种水果,它的价格会受供求、需求量、季节等因素影响而发生变化,但价格不管怎么变化都是围绕水果的价值上下波动的,而不会脱离它的基本价值。

(三) 价值规律的主要作用

1、 自发的调节社会劳动在社会各生产部门之间按比例的分配,调节商品生产和流通。如蔬菜价格变动调节农民第二年对蔬菜种植的选择及种植规模的大小。

2、 自发刺激商品生产者改进技术、促进生产力的发展。如:智能手机的更新换代刺激生产厂家大力改进技术,增加科技研发,促进整个行业的发展。

3、 引起和促进商品生产者的优胜劣汰。举例:我们曾经熟悉的“柯达”胶卷已经在价值规律的作用下退出了历史舞台,被社会淘汰。

五、 货币及其职能 ☆

(一)货币及货币的形成

给学生讲解货币的产生历史,人类最开始时进行物物交换,发展到后来有固定的交换物,如“贝壳”,最后发展到货币,历史上最早的货币叫做“交子”。发展过程为:偶然的物物交换→扩大的物物交换→一般等价物→货币。

理解货币含义,要注意把握关键词“固定充当”、“一般等价物”、“商品”。即货币的本质是一般等价物。

(二)货币的职能

此部分属于重点内容,须重点讲解。举例:衣服上的价格标签—就是货币在履行价值尺度的功能,能表现或衡量衣服价值的多少,只需要观念上的货币;

我们平时买东西时的“交钱,交货”,此时货币履行的即是流通手段的职能,能够与一切商品交换,必须是现实的货币;

我们付给房东房租、偿还给别人的债务时,货币履行的是支付手段职能,必须是现实的货币;

收藏家收藏的金银属于货币的贮藏手段;在世界市场上购买物品时货币履行的是世界货币职能。

六、 纸币、信用工具及汇率

(一) 纸币

了解纸币的概念。从定义、产生、属性、时间等几个角度对纸币和货币进行比较。

让学生了解通货膨胀与通货紧缩的概念,即如果货币供应量超过流通中的需求量,会发生纸币贬值,物价上涨的现象,即通货膨胀;如果流通中的纸币供应量减少,则会出现纸币升值,物价下跌,即通货紧缩。在了解基本概念基础上通过题目让学生理解、掌握。

(二) 信用工具

信用卡与支票可简单讲解,让学生了解即可,不作重点要求。

(三) 汇率

2.汇率的标价方法

理解汇率概念,即一国货币兑换另一国货币的比率。此种重点讲解汇率的标价方法,可用人民币与美元的例子,让学生理解。如直接标价法,1美元=6.1315人民币元;间接标价法,1人民币元=0.1646美元。

3、 汇率与进出口、物价及资本流出入的关系

此部分知识较为抽象,理解起来有一定困难。可通过具体事例让学生思考、理解。如人民币升值是不是好事?例:有个美国人,来中国游玩,带了2万美金,当时本币汇率是1人民元=0.1美元,所以他兑换了20万人民币,玩了一会走,花了10万,还剩10万要回去了,他走的时候人民币升值了,1元人民币=0.5美元。于是......

另外分别举例说明汇率变化与进出口、与物价的关系。 此部分内容一定要配合一定练习,让学生理解、巩固。

二、课堂总结

本节课主要讲述了商品及其基本属性,商品的价值量;货币及其基本职能;价值规律的基本内容、表现形式和作用等内容。深刻理解这些概念,弄清它们之间的区别和联系,是进一步学习经济生活知识的基础。

更多上海教师资格证考试备考资料关注:上海教育人才网

)

)

我来说两句排行榜