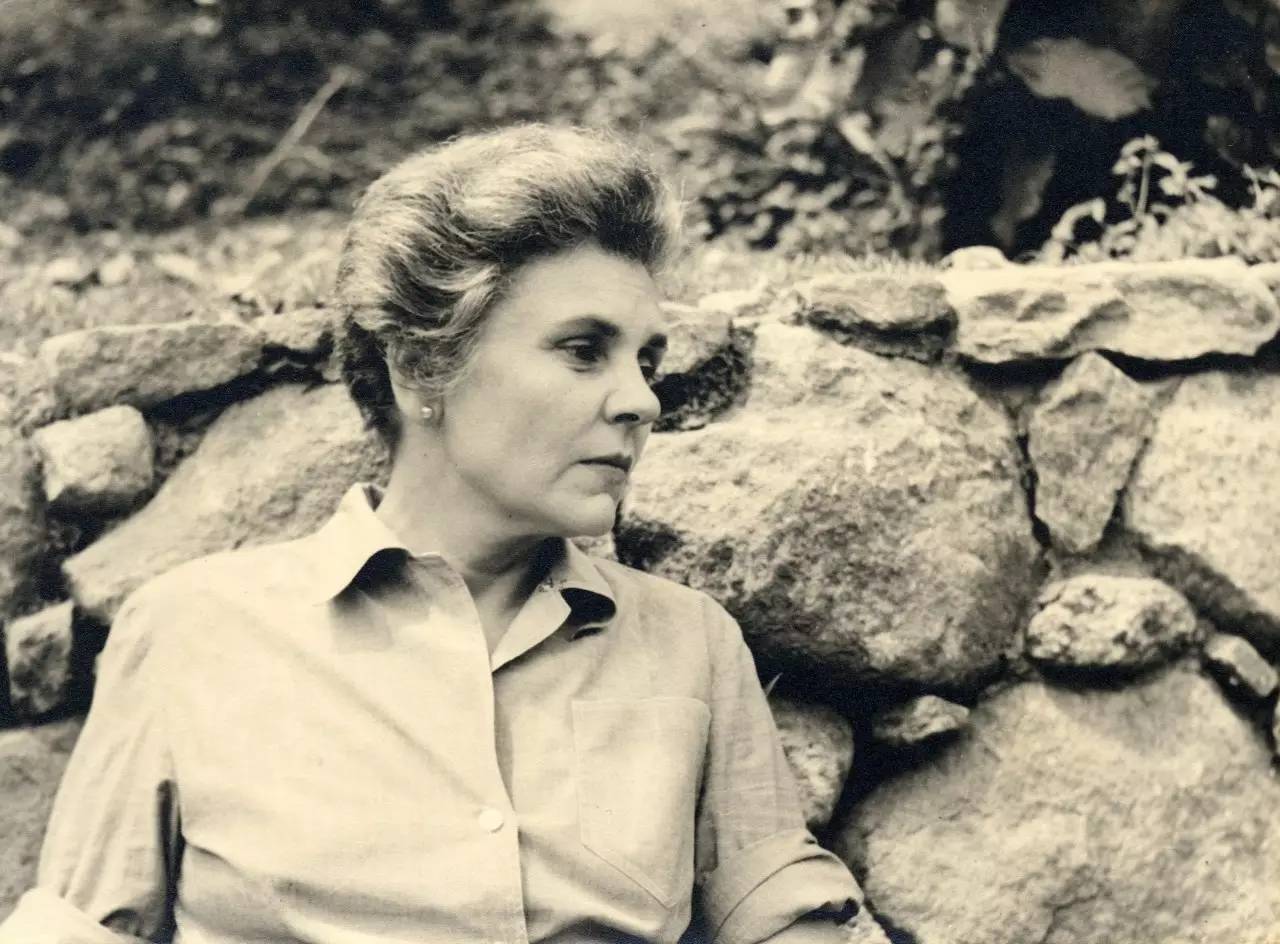

伊丽莎白·毕肖普(Elizabeth Bishop,1911年-1979)

我们之所以不再奇特,不再孩子气,泯然于众人,是因为我们越来越相似,互相可以替换,互相疏远,淹没于外在身份的模式中,急于建功立业(与慢慢逗留正相反)。当我们悠闲自得、怡情于时间之中时,我们就有了奇特性;我们在快节奏的生活中疲于奔命时,就失去了奇特性。艺术的时间性经验对我们来说,最重要的意义就在于使我们学会怎样诗意地栖居。

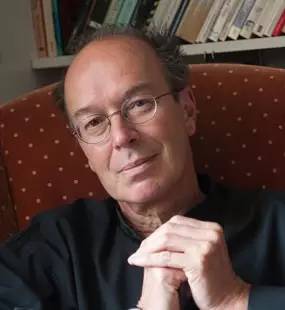

本文选自哈罗德·施韦泽(Harold Schweizer)《论等待》(On Waiting),河南大学出版社 / 上河卓远文化即将出版。

哈罗德·施韦泽(Harold Schweizer)

▼

徘徊、踌躇、逗留:伊丽莎白·毕肖普的《诗》

文 | 【美】哈罗德·施韦泽

译 | 胡仁鹏

当我等待的时候,我听到很多细小的声音。我知道

我一直都在听这些声音……

——毕肖普,《时间的安德洛墨达》

人们几乎可以说,真理本身取决于和奇异事物一起逗留的速度、节奏、耐心和毅力。

——西奥多?阿多诺

“在艺术的经验中,”德国哲学家汉斯-格奥尔格·伽达默尔在《与美相关》(The relevance of the beautiful)中写道:

……我们要学会如何以一种特别的方式来浸入某个作品。当我们深入体会某个作品时,根本不会觉得单调乏味;体验的时间越长,我们就越能感受到其中的丰富内容。艺术体验过程的精髓就在于,读者可以学会怎样在艺术作品中吟咏逗留,感知其中三味。对于活在有限生命中的我们来说,这可能是唯一能够获得不朽的方式。

在德语原文中,伽达默尔用了这个字眼“verweilen”,在这里可以翻译为踌躇(dwell upon)、逗留(tarry)。Tarry这个词稍显古典,强调在“verweilen”中所暗示出来的“特别的”等待方式。伽达默尔在一次采访中解释说:“Weile(verweilen和tarrying中意为同时进行的)具有这种很特别的速度结构。这是一种因移动而产生的速度结构,绝不能只描述为是某种时间的延续,因为一段持续的时间只是意味着单向的进一步移动……我们从艺术中学会了怎样驻足欣赏。”徘徊、犹豫并不意味着一无所获,逗留有时可能是奥德修斯在卡里普索岛屿上体验到的等待。如果我们赋予逗留一种时间的方向(例如,指向未来),或者赋予逗留一种倾向(要去做什么事或者到达某个地方),那逗留就有可能转化为等待。我们在等待中的不耐烦越少一点,我们就越能自得其乐。伽达默尔建议,我们逗留时间越久,艺术作品为我们显示的东西就越多,因为在逗留过程中,我们的等待没有很强的目的性与目标性。在逗留过程中,我们敞开心扉,沉浸于艺术作品所展示给我们的丰富性。如果我们学会多驻足于艺术作品形式的有限性,我们就能直觉地感知艺术意义的无限性。

所以,逗留是一种特别的等待,带有一种漫无目的、不经意的特征。法国哲学家与活动家西蒙娜·薇依在《从对上帝的爱出发,反思学校学习的正确使用》一文中说:

学校里的每一个练习都有一种特别的等待真理的方式,把我们的心灵置于其中,又不允许我们自己去别的地方搜寻。我们可以不用找出解释拉丁、希腊语单词意义的方式,就可以使我们的注意力集中于几何问题的数据上;这种等待使我们在写作过程中,能让合适的字眼从我们的笔尖自动流淌出来……

重复一下伽达默尔的话:“艺术体验过程的精髓就在于,读者可以学会怎样在艺术作品中吟咏逗留,感知其中三味。”在这一章,我将讨论如下话题:当我们徘徊、踌躇、逗留时,我们是怎样进行这种“特别的等待”的。我会交替使用徘徊、踌躇、逗留等来自伊丽莎白·毕肖普一首诗中的词汇。我想问的是,艺术作品在教会我们如何逗留的同时,也把我们从等待中解放出来了吗?

《诗》

毕肖普在一次采访中说:“我对大而全的事物并不感冒,有些事情并不是越大越好。”她在装修位于巴西佩特罗波利斯(Petrópolis)的房子时,就证明了她对小而精的偏好。她说:“你会注意到,这个房子居然是背对高山风景的,太让人扫兴了!”她解释说:“但我却能看到很好的景观视野,因为竹叶离我很近,诗意盎然。”毕肖普所谓的“好景致”显然是来自她的诗作。她有首题为《诗歌》的作品,对一幅小画进行吟咏,而这幅画只有“一张老式美元钞票那么大”。在这样一幅迷你型的画作中,瞬间与永恒、个体与整体,组成了一种连续性。

因此,“风景产生了变化/(就是说,风景的视角),”毕肖普在《纪念碑》中写道:“角度变得很低,所以风景看起来并不远,/而我们在风景中却显得很遥远。”《矶鹞》一诗中说:“世界是/小的,大的,清晰的。”毕肖普补充说,矶鹞在海滩上轻快地奔跑,“嘴往前伸着”,他是“布莱克的学生”。当矶鹞停下来,盯着它脚爪之间的小块沙地时——“海水迅速流干(没有哪个细节是小事)/于土壤表面,和土壤下面”——世界存在于沙地之中,这是布莱克的世界,它保留了世界难以言表、不可思议的巨大特征,显得很小,却又清晰。

我们在毕肖普《诗歌》中所感受到的“小画作”世界,被认为是描绘了(加拿大)新斯科舍地区的郊区风景。作品里的叙述者仔细观察了画中的斑点和颜色、画刷的毛所留下的每一个线条,在几乎认不出来的白房子、树林、草地、奶牛和“半英寸大的蓝天”图景中,想起了她童年时代的小世界:“天哪,我认得这个地方,我知道它!”她在诗歌一半的地方,不禁喊出来了。到第六十四行的时候,作品结束了,带着淡淡而宁静的枝繁叶茂,混合着甜蜜的怅然若失。如海伦·文德勒(Helen Vendler)所说,那“还没砍掉的榆树”,正预示着童年世界的失落。

对最细小的细节都投以极大的注意力,和高度的精确性——

一只鸟在画中像斑点一样向左边飞去。

或者,这是一个像鸟儿一样飞行的斑点吗?

——这就是毕肖普的特征标识。在其诗作《鱼》中,她把美学定义为“一个物体的翻转/朝向光明的方向”。诗作中的画朝着光亮翻转了三次,大地首先用绘画般细致的手法进行了描绘,然后作为一段自传的记忆出现,最后成为一幅田园诗般的风景。

艺术家手执画笔,精细拿捏下笔的分寸,把平凡的生活转化为艺术。人们没想到,“带山墙的木屋子”非常精确地引发了对过去情感的记忆:“那糟糕的褐色阴影。”如果仔细观察,那“棱棱的教堂尖顶/灰蓝色的小精灵”可能只是画笔刷留下的刷毛痕迹,而那“小奶牛则只用两笔绘出,但依然清晰可见”。“再凑近去看”,会发现有一个“颜色更为丰富的彩虹,又白又黄,/从那画笔下刚弯弯曲曲地勾勒而出”。不过,这像斑点一样的鸟到底画的是一只鸟,还是真的是个斑点呢?教堂的尖顶只是画刷上的毛?那里真的是吉莱斯皮小姐的房子?如果剔除记忆、画作情景,和讲述故事本身,人们将如何讲述自己的人生故事呢?诗人发问道:“……人生与人生的记忆压缩在一起/它们已经完全融为一体。庄生梦蝶,谁能说清谁是谁呢?”

我们必须思考、徘徊、仔细观察(这些都是有一些暗示性的),以便破除这个带有认识论意义的谜团。通过仔细观察思考,我们发现,人们如果多逗留一会,就会发现所有事物现象中让人惊奇的、无法摆脱的无谓性:

……我们接触事物的细节

以自然获得的方式是如此之少,

我们尘世的信任也是这么少。真不太多,

关于我们忍耐的程度……

在这里,“程度大小”可以追溯到第一行诗,作者用它来描述那幅小画“像一张老式美元钞票那么大……却从没卖出过什么价钱”。尽管艺术可能无法从生活中分离开来,但的确可以和金钱区分开来。艺术不是金钱,它得不到什么钱。这幅小画“是无用的,也是自由的”,此时变得和我们的存在非常相像。存在的价值是什么?它值多少钱呢?“真不太多”。我们开始认识到用“少”来描述艺术,同时也聚焦于“我们尘世的信任”,也就是说,我们的生活。人生苦短,但它又是我们“自然获得”的生命。我们和艺术很像。毕肖普在她的现象学研究中,似乎认为艺术和生活是不可区分的。伽达默尔说:“在艺术的经验中,有大量的意义不能单纯归因于它特别的内容或者形式,而应该看作是生活意义的象征。”在毕肖普的《诗歌》中,艺术的广阔性是无法衡量的,尽管在她看来,具有讽刺性的是,现实情况正好相反:艺术是“我们自然获得的那么少的东西”。我们自然获得的东西“与我们的忍耐有关”,所以,人生就是这样,它的核心内容就是我们在时空进程中所经历到的体验。

我们的忍耐

这幅只有一张老式美元纸币大小的画,和我们的平凡生活一样渺小与无用,如同我们得忍耐时间的无聊,无所事事。我们在这幅画面前走来走去,就好像在这首诗面前沉吟,这个情景寓意了我们神秘、偶然的“服从”,也寓意了我们在时间中的存在,时间在我们的存在中自然地显示出来。果真如此的话,这幅小画本身既然已经逐渐象征了时间和人类的价值,那它也就自然而然具有了和人一样有长度的生命:“七十年。”这幅画是“家庭中一个小小的遗存”,正如人在家庭中的位置一样。如果人们以这样无情的方式来观察艺术和生活,会吃惊地发现它们之间的相似性与特别之处在于,都是“无用而自由的”。生活的价值“屈指可数”,“我们可以免费、随意地获得”。从康德美学角度来看,如果没有道德和实用的目的,就可以看到个人的本质生活,哪怕只有一点点。我们并不是那么引人注目,不是那么价值爆棚,也没有达到大师级别的层次。不过,当我们变成不过是“一口气”画完的业余草图、一个斑点、一张随意的涂鸦、画刷的一笔、一根头发时,我们却通过这样渺小而特别的细节,让别人记住了我们;这种让人难忘的生活被“压缩”过,“拥挤不堪,/暗淡地再现于一块布里斯托尔画板上”。这种方式使每一件事情都不可思议地发生了,不然,如果没有把这幅小画带出来,朝向光亮之处的话,所有事情就将只存在于黑暗中。

这里,画作与诗作都在追求着光亮,尽管这光亮很“微弱”,还是给沉思和消逝的服从以一些时间。事物和我们都会有来生,在诗歌所能产生的漫长、反复的记忆中得到铭记与确认。在这里,主要就是这幅小画的作者乔治大叔,他回到英国,“他很有名,是一个R.A”。我们猜,他在战争中阵亡了。然后历史滑向一段空白。暂停。诗人喃喃自语:“我从来不了解他,”不过,就在“这里”,画和诗表达纪念的地方,她和乔治大叔都服从了时间的安排。诗人和她叔叔在这里突然相聚了,她的徘徊取代了她对她叔叔的不了解。“……对我们来说,这是把我们有限的生命存在和不朽联系起来的唯一方式。”

这首诗和画家、诗人及我们自己的看、徘徊有关。在这些看、徘徊、逗留的过程中,所有事物都变得清晰、纤毫毕现,永恒立刻变成瞬间,时间与空间相连,世界由砂砾组成,呈现于布里斯托尔画板上。在这里,活人与死人互相妥协,瞬间化成永恒。毕肖普抗议说,尽管看本身并不代表拥有视野,因为视野“这个词太正式了”,但这种观看却在某种程度上符合了自我超越的需要,柏格森把这种需要描述为“我们延续性的直觉”,“这把我们置于一种整体性的延续状态,我们要么走向形而下的感觉,要么追求形而上的超越”。当我们把延续性进行“形而下”观照时,我们把它看作纯粹的物质性;当我们把延续性以“超然”的角度来看时,就会体察到它的强度和永恒性。柏格森写道:“这种延续性就变成有生命力而且在不断运动着的永恒性,我们自身的延续性像光亮一样不断变化……”这种关于永恒的直觉没法以概念的形式引发出来,而必须通过薇依(Weil)所说的“一种特别的等待方式”。对柏格森来说,这种特别的等待方式可以被称为是“当一个人被输送到一个物体内部时所产生的怜悯感,以便和那种太过独特而难以描述的感觉相吻合”。

我想这就是毕肖普写信给安妮·斯蒂文森所表达的意思:“人们想在艺术中体验到的东西,和创造艺术所必须具备的东西是相同的,人们需要自我遗忘,而高度集中而紧张的状态在这时完全没用。”在这样无用的集中状态中,时间的流逝感突然变得更强烈了:

我们俩都知道这个地方,

很明显,就这么巴掌大的一潭死水,

已经看够了,想忘都没法忘记,

除了那些年的岁月。多奇怪啊。

奇怪,是因为时间的这种强烈感正好产生于那小小的布里斯托尔画板上,还因为,隐藏于地点背后因为年代久远而消失的的事物,会突然以令人意想不到、难以表达的方式跳出来。它们是怎么样的呢?感觉有点奇怪,支离破碎的,小而特别。候诊室里的事物如“防水套鞋和大衣,/灯光和杂志”跃入眼帘时,都显得滑稽而特殊。我们自身对时间顺从的细节,也体现为在时间中徘徊逗留,这非常明显,也显得很无厘头,因为缺乏更多的理由来支持:“那些细小的事物,是多么活泼而有感染力啊/那些免费给予我们的细节内容”。这些事物包括我们的顺从、徘徊逗留,和我们的生活。

这首诗以一幅清晰而富有田园气息的图画作为结尾,甚至带有天真的口吻:

牛在用力地咀嚼,

新鲜的鸢尾花在颤抖,

春汛过后,河里的水还在漫流,

榆树还没砍掉,鹅也在欢歌。

就像诗意盎然的画布上一滴泪珠一样,诗歌里还是流露出榆树即将被砍掉的惆怅,也许还预示了鹅最终也会飞走,就像叶芝诗中那五十九只天鹅一样。

这小小的一潭死水,奶牛,鸢尾花,榆树,鹅群,画中每一个可以看到的细节都印证了柏格森的观察,延续性在一瞬间停止,代表了一种内在于事物里的犹豫或不确定,并把其他因素都给搁置下来。简单说,如果有一种创造性的演化过程,我就能很好地理解时间所展示的某一部分是怎样和空间并行的,而不再是纯粹的时间连续性。……

实际上,所有事情都应该以这种方式表现出来,如时间与空间的并行,布里斯托尔画板上拥挤的形象,详细的草稿笔记,种种事物,以及犹豫不决等。这种出现的方式,看起来正是让我们有限的肉身获得我们所说的不朽意义的唯一方式。连乐谱上的乐句看起来都与空间相并列,所有这些外观都很微妙,大体上与延续性的停止相类似,也类似于更为广阔的世界所包含的犹豫和踌躇不定。正是在这样所停止的时间延续性里,榆树才“还没被砍掉”。我们的思维漫步其中,所有其他事情都停止下来,所有其他事物都不会来到。在这时间延续性被中止的过程中,我们才体验到生命内心所停留的东西,而这些都是我们可以免费获得的小而美的细节。

徘徊者的眼睛

在如今快速的生活节奏中还能发现这样难能可贵的诗意图景,要拜时间的延续性所赐,这一等待的时刻,是悠游的等待,而非为某事而等待,这是一种特别的等待,是踌躇满志而非焦躁的等待。在这种踟蹰中,所有事物都显现出自然的姿态:“牛在用力地咀嚼,/新鲜的鸢尾花在颤抖,/春汛过后,河里的水还在漫流,……”所有这些都成为阿多诺在他非凡的《最低限度的道德》中所说的“安息日的眼睛”。“这些眼睛停留在它们所看到的物体上,沉浸于那一个且唯一的美之中,正是那忘却了自我的安息日的眼睛。从它们看到的物体中,它们保持着每天因创造而带来的宁静。”安息日的眼睛并不是忘我于一般性或者不加选择的物体中,而是沉浸于“一个且唯一的美”。在毕肖普的诗歌与阿多诺的美学中,安息日的眼睛所看见的总是处于更大、更黑暗的历史必要性之中,接近于这种眼神所带来的平静。如阿多诺所说,这样的眼神因“沉浸于某种特别的东西”而继续保持着凝视的样子。“如果某种眼神没有带有冷淡甚至是轻蔑的成分,它就没法获得美丽的风致,因为某个事物之外的东西都被仔细地看过了。”

正是这些“自我遗忘性的、完全无用的全神贯注”(借用毕肖普的原话),对某些特别东西的沉迷,对事物之外世界的完全不关注,可以用来描述一个人专注于艺术时的精神状态。如西尔维亚妮·阿加辛斯基所说,这是个爱闲逛的人,“有大把的时间可花,不用每时每刻惦记时间不够用,也知道怎么打发时间……”不过,徘徊者作为漫游者的身份也强调了四处闲逛、东游西荡的伦理责任。伊莱恩·斯卡里(Elaine Scarry)在她《美与成为公正》一书中说:“美总是产生于特别的事物中……”这引发了一些人的质疑,他们认为“(美)通过吸引我们的注意力,使我们不再注意那些不公正的社会现状,使我们注意力不容易集中,最终对社会公平事业变得十分冷淡”。对于这样的质疑,毕肖普在她的《诗歌》中是怎么思考的呢?人们如果沉浸于绘画、玩味于诗歌,徘徊踱步,消磨时间,需要担负什么样的道义责任呢?

这首诗中的场景带有沉思的意味,甚至只是关于一部家庭的历史,尽管可以从历史角度对之进行微妙而连续的审视,但诗人徘徊中的凝视似乎有可能精确地表现关于时间、失去、历史、死亡的内容,简而言之,可以表现物质与精神形而上层面的持续状态。毕肖普的凝视和我们的凝视是一样的,通过安息日的眼睛,可以看到物体在时间过程中暂时的犹豫,而同样是这些眼睛也只能看到这些相同的物体走向消失的边缘,向下或者向上,走入历史的物质化进程,或者步入摇晃的形而上学之光。奶牛还在咀嚼草料,尽管它们注定要被遗忘;新鲜的鸢尾花在颤抖,带着令人伤感的优雅的脆弱;河水以一种冷静的肃穆感奔流不息;榆树即将到来的不详的命运;迁徙中的鹅群等,所有这些动物因为它们在“时间延续性的停顿”中而获得了逗留的机会。套用柏格森的话,是因为“这种犹豫或者踌躇不定在事物的某些部分中根深蒂固……”所以在这些动物再一次消失于历史或者永恒之前,在时间无情的横扫之前,它们瞬间获得了拯救。

我们从时间中所看到的是时间残留下来的痕迹:奶牛,鸢尾花,将要被砍掉的榆树。徘徊者安息日的眼睛把这些特别的场景瞬间展现出来,免除了消失的命运,在这样的改变中,我们“被带到物体的内部之中”,感受到它微小、奇怪而经过简化的特别性。那么,它是怎么做到的呢?

那双安息日的眼睛看到的是“纯真”,因为它们和造物者在时间起源、创造世界时的眼神一样,纯净无邪。“上帝看到,那是好的,”我们每天晚上都要读到《创世记》中的这句话。同样的,安息日的眼睛注视着这个物体,瞬间完成了物体存在的正当性与合理性。它们记住了这个物体的永恒性,而物体被排斥于诗人凝视的眼神之外。基于它奇异而特殊的这些形象,从美学意义上来说,这就是物体被创造的那一天,如奶牛、鸢尾花、水流、榆树和鹅群。借用柏格森的说法,它们是一种感知,“正是它们的孤立性使它们获得了感知”。那么,既然在这徘徊的眼神之上还有些距离,我们就必须想象无限大的空间是什么样子,就像这永远晃动的光芒。

徘徊中的特别之人

安息日的眼睛不仅与永恒性有关,而且在历史性时刻来临之际,也检验创世者在创世一周之后的工作。白天创世时具有安息日的平静,却预示着历史风暴即将刮起。我们没法随心所欲地闲逛。阿多诺说:“那特别之人因为狂喜而惊呆了。”不过,在这直面历史的时刻,“那总体性的评价”似乎在谴责徘徊的眼神是不负责任或者无关的,而“评价”本身就是不公平的。一方面,阿多诺说:“只有迷恋某事物,不公正地忽视任何宣称存在的事物,才会给存在带来公平。”另一方面,世界对那特别之人并不公平,因为世界的普遍性是“可交换和可替代的”。如果没有美学方式的铺垫,就来探讨普遍性的意义,那只会导致空洞的普遍性概念:“作出判断的过程,如果没有首先检讨思考的不公正性,那最终会流于空洞的结局。”毕肖普的诗歌或者其他作品会带出我所称的独特性,徘徊的眼神以道德参与为代价,具有了共同的一般性,这相同的一般性只有在忽略了存在的特殊性之后才能形成它自身。在这一般性中,就是说,在对历史性时间集中扫描时,我们没有看到正在嚼草的奶牛、颤抖的新鸢尾花、静止凝立的水、将要被砍伐的榆树和鹅群。在对时间集中扫描时,没有什么在等待,在徘徊,或者犹豫。那支画笔轻轻点染,划出蜿蜒的色条,梳头的梳子因为距离太远,已经看不清上面的丝线。因此,阿多诺对这种距离或者客观性所能产生的所谓“公正的一般性评价”提出了质疑:“对所有事物不加分别的仁慈,会带来持续的有副作用的冷淡,以及互相之间的距离感……”同样,斯卡里引用了普鲁斯特对抽象性词汇的观察,例如“生活”或者“好书”的概念消除了“所有的美和幸福,这些美和幸福只在特别之处才会产生”。

从更大的角度来说(我们可以称之为历史角度),事物是根据其相关性、功能和有用性来判断,如果这个判断总是会让人想起它本身对这特别之处的不公正,那这个特别之处就和徘徊的眼神一样,不会为它自身原因而存在,而是通过赋予历史以道德维度而存在。阿多诺对特例和普遍性进行的思辨如果没有道德激情的成分,那将一无是处。他在《审美理论》写道:

在现实世界中所有特别之物都是可以代替的,如果艺术能够从它所认知的类型中解放出来,那艺术就可以把握住现实可能具有的样子,来抗拒被替代的命运。艺术出现在意识形态之中,是类似现实的形象,却具有不可互换的意象特征(imago),因为它让我们相信世界上有些事情并不是用来交换的。既然艺术代表了不可替换的事物,那它就必须唤起批评的意识,以面对那些可交换事物的世界。

本雅明在其《拱廊计划》一书中说:“闲逛者的悠闲是对劳作分工的一种反抗。”诗人的徘徊是对事物多样性的一种反抗。从《审美理论》中再引用一句话:“艺术作品拥有无比的力量,可以超越万物变化、利益导向和错误的人类需求所带来的伤害性动荡。”没有艺术,历史将是一场灾难;没有艺术,世界将成为一个极权的环境。这些集体性词汇如“生命”或“历史”的不公正性就在于“可交换性与可替代性”。

闲逛者所代表的意义是和市场价值相悖的,诗人的徘徊也同样与流行的价值观念相反。如果这些人的姿态让我们感觉到他们孩子气般的无用,那他们实际上的确是这样无用的。和等待一样,漫步与徘徊既不能测算其价值,也无法明确标记其价格。我们不能徘徊,安息日即将结束。艺术工作能够代表事物的特性,但不是事物的所有者,而是管理者,能够超越事物变化所带来的破坏性动荡。柏格森的那块糖在融化,毕肖普的榆树被砍掉了,普鲁弗洛克陷入了沉思。不过,等一下,在踟蹰的眼神范围所及的脆弱的圣地中,世界不允许为了“公正的整体视野”而切断与某个特别之处的联系,历史不允许为了集体的利益而切断与个体的联系。正是因为这种“不会发生”的时间性,我们才会去等待。

借用米克尔·杜夫海纳《美学经验现象学》中的说法,艺术是“超越历史的事物,在历史中并没有真相……如果每一件事情都沉迷于历史,那就将没有历史”。艺术作品时间性的经验让我们想起伽达默尔的话,而这种经验是通过等待获得的。等待中的主要内容就是,他或她依靠遵守时间的延续性,来保持对可替代性和可交换性的反抗。如果我们回想起伊丽莎白的惊叹,“但我觉得:你是一个我,/你是一个伊丽莎白,”

你是他们中的一员。

为什么你也要成为那一个呢?

我几乎不敢去看

看那个我到底是谁。

诗中这个害羞的、四处顾盼的小女孩即将发现,她对外部战争世界那微不足道的一点顺从,会变成诗人徘徊中的眼神。西蒙娜·薇依写道:“有一种特别的方式去等待真实……”阿多诺解释说:“人们不禁要说,真实本身取决于时间性、耐心,以及与特别之物一起徘徊等待的毅力。”我们顺从的程度大小、我们存在的价值似乎可以在耐心、毅力与徘徊之中测算出来,而后三者“几乎”构成了真实的内涵。阿多诺的退缩体现在这个“几乎”之中,避免了美学意义上的极权主义,使徘徊有可能成为寓言意义上的真实。同样,伽达默尔插入的这个小词“vielleicht”(也许),也暗示出某种犹豫、徘徊的意味。他宣称,艺术作品中时间的经验“也许是唯一把我们人生有限的存在和不朽联系起来的方式了”。

陌生

“那些眼睛就是安息日的眼神,失去了自我,停留在美丽的事物上。它们注视着这些事物,保留了创造日中一些平静的东西。”这些眼神停下来,犹疑着,不断打量这些事物,把它自身从消除的背景(永恒、历史等)中带到一个专属时刻,赋予它一种简洁的美学意义上的确认。于是这些事物立刻又自然而然地出现。阿多诺就此指出,甚至当人们变得更加担心之后,这种美学意义的眼神从“狂喜”转为震惊,徘徊的眼神似乎是唯一可以弥补他所说的“不可穿越的一切”的了。

艺术作品的时间是一个延续过程的暂停,带有某种犹豫和时间的逗留,是历史时间横扫一切的曲折过程;在这里,历史容许这一时刻与特别之物的不公正。在历史的语境下,物质出现在“抽象化的对话中”,或者在“可交换性和替代性中”,或者我们还可以说,可能出现在功能与目的之中。物质在徘徊的眼光注视中,出现于它们无法穿越的特别之处。所以,他们显得十分陌生,就像《在候诊室》中的小女孩,或者《在渔屋》里的海豹。他们的出现是如此突然,如此奇异,看起来就如同天使般纯洁;或者像来自“另一个世界”的驼鹿,它们好像是从不可穿越的树林中跑出,活跃在毕肖普的诗歌中:

一头驼鹿已经从

不可穿越的树林中跑出

站在那里,若隐若现,

而不是在路当中。

在阿多诺后期著作之一的《最低限度的道德》(Minima Moralia)中,他写道:“人们不熟悉任何存在性的目的,动物们仿佛会表达自我,纷纷喊出它们自己的名字,而这些名字完全无法替换。所以,孩子们非常喜爱它们,它们的沉思也显得十分快乐。”驼鹿、犰狳、海豚、鱼、老鼠、兔子、鳄鱼、猫、鸟、狗、矶鹞,甚至“粘人的飞蛾”,在毕肖普的诗歌中随处可见。在安息日眼睛的注视下,每一个动物形象都象征了艺术奇异的独特性。如果没有这种奇异性,那是因为它们是集体性的,是人为形成的一致与功能。阿多诺反对把特别的状态变为普遍,陌生转为熟悉,个体变成历史性,他反复提到戏剧中的席勒式艺术概念,及戏剧中的逗留。他在谈到孩子们时说:“玩乐是他们的防卫手段,”

小卡车哪儿也不去,车上的小桶里是空的。不过,它们还是拥有它们命运的真实性,尽管它们什么都没做,没有加入到屈服于命运的抽象化过程,而是以它们具象化的东西所包含的象征内容来体现。

杜夫海纳指出:“我们在历史中所发现的,甚至因为历史所呈现的样子,其实并不是历史性的东西。我们是被艺术本身所征服的……”换句话说,所谓不是历史性的东西,就是时间的停留。时间的停留是特别的,无与伦比,具有单一性,既奇特,又孩子气。孩子们总是会磨蹭停留。我们之所以不再奇特,不再孩子气,泯然于众人,是因为我们越来越相似,互相可以替换,互相疏远,淹没于外在身份的模式中,急于建功立业(与慢慢逗留正相反)。当我们悠闲自得、怡情于时间之中时,我们就有了奇特性;我们在快节奏的生活中疲于奔命时,就失去了奇特性。艺术的时间性经验对我们来说,最重要的意义就在于使我们学会怎样诗意地栖居。

点击可查看:

编辑 | LY

投稿信箱:shzycult@126.com

-----------------------------------------------

读,就是不断地成为。

)

)

我来说两句排行榜