当我年轻的时候,我想成为任何人,除了我自己。

——《玛丽与马克思》

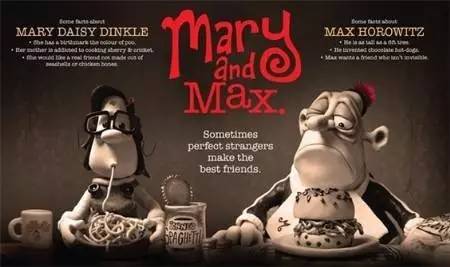

于2009年出品的《玛丽与马克思》,是澳大利亚的一部粘土动画。

1976年,8岁的澳大利亚小女孩对自己的生活非常不满:

长得不漂亮,脸上布满了雀斑;

母亲是个酒鬼,还喜欢偷东西;

她渴望有兄弟姐妹,可父母总说她是一个意外。

她很迷惑:一个人怎么会是一个意外呢?

偶然的机会,她看到美国黄页上许多奇怪的名字,随便挑了一个美国人,写信好奇地问他美国的小孩儿是怎么来的。

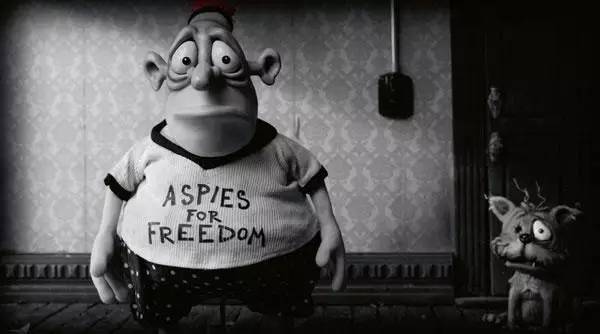

身居美国的犹太人马克思,是一名亚斯伯格综合征患者。

也就是说,他无法理解文字字面之外的意思。

他常常随身携带一本 “表情小书”,以辨别他人的情绪。

因缺乏正常的社交能力,他只能做一些底层的工作。

虽然年龄、地域、成长环境差异巨大,但两个人却因共同爱好巧克力以及彼此对于友情的态度而成为了好朋友。

他们互诉烦恼,互相提供精神上的慰藉。

马克思说,“你是我最好的朋友,你是我唯一的朋友。”

玛丽慢慢长大,因为马克思的缘故,她在大学里选择研究精神病症。

后来她成为精神病症领域的专家,出版了一本治疗亚斯伯格综合征的书,并寄给了马克思。

谁料,马克思勃然大怒:他最好的也是唯一的朋友,竟然——把他当做病人。

他自己认为完好地存在于自己身上的一部分,竟然被当做病症来研究,还被出版成书,广为人知。

玛丽因久久未收到马克思的回信,为友情破碎而难过。正在这个时候,丈夫又离开了她。

她感到了绝望,准备自杀。此时马克思却回信说,原谅了她。

两人终于和好如初,直到马克思生命的最后一刻依然是好朋友。

马克思原谅她,是因为,他意识到,每个人都是不完美的,玛丽正在经历的,大概也是自己当初经历过的阶段。

就如插曲《Que sera sera》中唱的一样,将来是否会漂亮、富有,一切只能顺其自然,而不能强求成为某种想象的样子。

“当我年轻的时候,我想成为任何人,除了我自己。”

他年轻时如此,玛丽现在也是如此。

客观而言,马克思是一个“病人”。

但他完整地接纳了自己。

疾病,也是他自身的一部分。所有的一切,构成了完整的他。

只有成为自己,才能聆听到内心的声音。

玛丽因得不到旁人的爱,失落之际写信给马克思,“也许爱并不适合我”。

马克思一字一句地告诉她,“Love Yourself First”(先爱你自己)。

作为一个亚斯伯格症患者,他也能够清楚地知道,想要获得他人的爱,就要先学会爱自己。

相比之下,玛丽作为一个“正常人”,却处处不接纳自己。

她是软弱的,当不断追求着完满时,察觉生活有所缺憾之后想要选择自杀;

她选择大学专业时,将自己的好朋友马克思当作一个病人来研究,其中也不乏想通过帮助病人来获得自身存在的价值感。

《玛丽与马克思》的导演亚当·艾略特说,

“我的所有角色都是不完美的,因为我坚信,所有人都是有瑕疵和缺陷的——只不过在日常生活中,我们把这些隐藏起来了。我的想法就是把这些缺陷展示出来,并且为人们的不完美、不纯粹的东西鼓掌。在很多情况下,我们应该用更积极的态度去面对生理的瑕疵和限制。”

正如一句歌词中也说到,“生命中有裂缝,阳光才能照进来。”

每个人身上的瑕疵和缺陷,正如华美的袍子上爬满的虱子,不必为此而自责、自卑,而是,“为人们的不完美与不纯粹而鼓掌。”

心理学中有一种类别被称为“积极心理学”,反对心理学只研究各种病症,而应该研究如何用积极的态度面对人生,让人们充分接纳自己。

我们所要学会的,是先了解真实的自我,然后去爱这样的自己。

毕竟,你本来的样子就最美。不是吗?

)

)

我来说两句排行榜