我和怒江相识于地图。然后我坐上火车,坐上汽车,一路西行,直到此刻。江水滔滔,他们终于也抵达此地与我相逢。桥下的浊浪,来自北方的高原,去往南方的大海。

▲

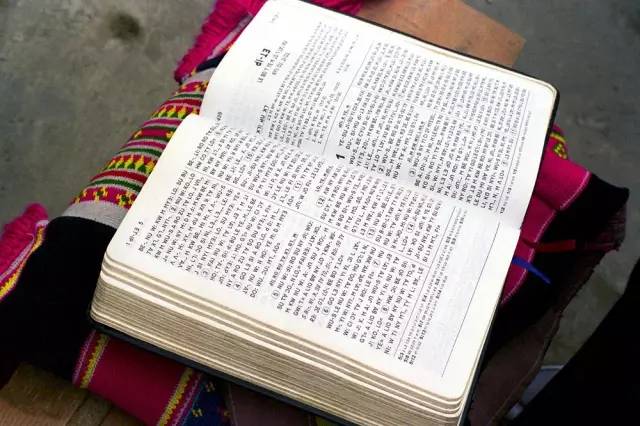

音乐专辑《来自怒江大峡谷的赞美诗》

演唱:云南省怒江州福贡县老姆登教会唱诗班

指挥:拉宝

录音:周伟

赞美诗:号角吹响的时候

来自地理公社

00:0002:24

教堂与赞美诗

清晨7点,老姆登教堂的执事约翰,准时敲响了教堂广场上那个用废喷雾器做成的钟。钟声清脆,伴随着峡谷幽凉的微风,传遍整个村子,余音悠远,在峡谷之中久久弥漫。

老姆登教堂俯视着谷底无声的怒江,显得格外宁静与平和。

这一天,是平安夜。

这是我第二次踏进怒江,特地来拍摄当地基督徒的圣诞节。

因为是宗教活动,我慎重行事,事先请了朋友帮忙通融,但后来我才发现,即便我独自背包来到村里,同样会受到热情款待。

在遍布云南怒江两侧的山坡与河谷中那些大大小小的教堂中,老姆登教堂是碧江的第一座,始建于1930年。

怒江的基督教堂,基本和民居相似,没有太多的装饰。老姆登教堂委实算不上雄伟,但在相当长的时间里,它都是大峡谷里最大的一座。

午后,从怒江两岸崎岖的山路上,成群结队的怒族人背着蔬菜、大米和铺盖,女人用背篓背着她们的孩子,像是听从了一个统一的号令,往老姆登的方向移动。

▲

居住在河谷公路沿线的人们因为交通便利,成群的挤在拖拉机上,“突突突”地向着半山腰的老姆登爬来。而那些生活在对岸的人们,则要踏着摇摇晃晃的悬索桥,或者把自己挂在一根钢索上,飞过冬季清澈碧绿的怒江,再沿着山坡的老路蹒跚而来。

▲

平安夜里除了正式的祈祷活动以外,主要就是唱赞美诗。

夜幕降临,在峡谷漆黑的天幕中,被昏暗的光芒勾勒出来的教堂,似乎就是浩渺世界的一个天堂。

顷刻间,从教堂中传出宏大而富于层次的歌声,层层叠叠冲向云霄,一首接着一首——初到怒江的人,没有不被那些散落在峡谷两岸大大小小教堂中飘扬出来的赞美诗所震撼的,而这平安夜的宏大歌声更是无与伦比。

怒江,用声音牢牢地把我俘虏。

▲

赞美诗,先是集体合唱,再就是各个村各个教堂分别上台,而表演的内容也仅是赞美诗。这样的平安夜似乎太单调了,但当都市的圣诞节已经退化为购物和狂欢时,如此朴素的方式显得尤其真诚、弥足珍贵。

▲

圣诞节期间,教会会在玉米地里开展文体竞技活动,诸如爬杆、绑腿跑步、蒙眼敲锣等,而这些,都是怒族人新年的传统娱乐活动。这显现出基督教在传播中强调的本土化,以及在一定限度内文化上的融合。

天主教在1850年代已经开始在怒江大峡谷传播,传教士们凭借顽强的意志,或者说信仰的力量,先后在贡山的秋那桶村和西藏察隅县察瓦龙乡崩高村建立了教堂。这两个村子位于梅里雪山转山道上,传教士或许正是沿着藏族人的转山之路,进入怒江流域。

阿兰·库克(Allyn B.Cooke)毕业于洛杉矶圣经学院,1933年他和妻子一起来到怒江里吾底村。

对于大多数傈僳人来说,库克夫妇的到来,改变了他们的生活。他们不再喝酒赌钱,不再因为从天而降的病灾而杀牲祭鬼,他们开始学习洗脸、洗脚,学习以握手的方式表达问候。尤其是库克夫人莱拉(Leila R. Cooke),用当地老人的话说,“她是我们的老师,是卫生员、接生员,还是裁缝……”

傈僳文《新约全书》

《新约全书》以及库克夫妇整理编辑的《颂主歌曲集》凝聚了他们共同的心血,而这两本以傈僳文字为载体的巨著,至今仍然被傈僳族人使用。

那教堂中的布道与赞美诗,正是我在怒江旅行中听到的最纯净和神圣的声音——这文字,这歌声,毫无疑问,早已融入傈僳族民族文化中,成为精彩的篇章。

当赞美诗在峡谷中升起又落下,即便是高山峡谷般跌宕起伏的心绪,亦能被这纯净之声抚平。

圣诞节,对于世世代代生活在峡谷里联络沟通都需要艰难跋涉的人们来说,是一次重大的团聚,是身体的,更是心灵的——峡谷的生活是单调的,但身体的团聚,可以感受温暖;心灵的团聚,可以抵御寂寞。

怒江,一部迁徙的传奇

知子罗之“废”,是怒江人迁徙史中的一个转折。而这个迁徙之路中曾经的美好家园,从繁华中淡出,却并未彻底沉寂。人来人往,它已成为徒步旅行者的天堂。

知子罗是一个非常奇特的村子,当地人仍然习惯叫它“碧江”,它也是众多旅行者传说中的“废城”。(摄影 / 陈春石)

在解放前,知子罗就是碧江设置局的所在地;解放以后,怒江州的州府和碧江县府都设在了这里,知子罗就此变身为碧江,成为怒江政治、经济和军事的中心。70年代,虽然州府搬迁到现在的六库,但知子罗依然是碧江县的县府。

1979年9月,连续半个多月的大雨,彻底改变了这个曾经辉煌的村落的命运。专家勘测发现:碧江县城内有三组滑坡梯,内部结构复杂,县城处在风化带、地震带和滑坡带上。这个结论直接导致了1986年碧江撤县,将原有辖区分割归属泸水和福贡两县。

如今的知子罗,依然保持着30年前碧江县城的格局。原图书馆是一个3层八角楼,兀立在村口,从楼上可以俯瞰怒江,于是被旅行者命名为“望江楼”。

村中所遗留的建筑,大都建于70年代,而知子罗的村民依然用当年建筑的所属单位来介绍自己的住所——什么“县委大院”“粮食局”“武装部”“新华书店”诸如此类,每一个城市才有的机构都成了“我家”,乍一听还真有点滑稽。

我一直不解,这个地势并不平坦而且处在地质灾害层的小村子,何以在怒江历史中承载如此重要的历史使命呢?

我在知子罗的朋友阿周为我解开了疑惑。

从知子罗往东,翻过碧罗雪山,一天的时间就可以抵达澜沧江边的营盘镇。这条路一直是进出怒江的古道——兰坪的井盐、牲畜、日杂用品由此进入怒江,怒江的生漆、核桃等由此运出。

这条交通线,也是古代怒族、傈僳族西迁进入怒江流域的迁徙之路中重要的一条通道。

从知子罗通往澜沧江流域的故道仅仅是迁徙之路的中的一条,为了深入了解这些文化烙印,我先后做了数次徒步旅行,包括沿怒江而上,进入西藏察隅县的察瓦龙乡,探访那里的怒族村寨龙普和松塔;由贡山县的白汉洛村出发,翻越碧罗雪山,抵达澜沧江畔的茨中村……

2003年,我由贡山县城翻越高黎贡山进入独龙江,并沿江而下直达中缅边境。

虽然一般认为怒族是怒江最古老的居民,但在怒族的四个支系——若柔、怒苏、阿怒、阿龙当中,也只有阿怒支系(分布在贡山县北部和西藏察隅县察瓦龙乡)和阿龙支系(分布在福贡县上帕镇、鹿马登乡和架科底乡)流传有创世传说。而研究和调查表明,这两个支系当中,也有一部分是早期迁徙而来的。即使是目前生活环境依然封闭和独立的“独龙族”,也是滇藏古道上最早的迁徙民。

独龙族纹面女

如今在怒江州超过一半人口的傈僳族,也是地地道道的迁徙民族。

傈僳族最早漂泊于青藏高原,亦属于古氐羌部落。史料记载,从明嘉靖至万历年间开始,沦为农奴的傈僳族人,因不堪战乱与劳役之苦,从金沙江过澜沧江,翻越碧罗雪山抵达原碧江、福贡一带,进行了多次大规模的西迁。到20世纪初,傈僳族的十八个氏族已先后进入怒江。

翻过碧罗雪山往东走一程

就到澜沧江边

再从澜沧江顺江北上

就到达山格拉地方

你就会看见阿祖阿爷在的地方

阿祖阿爷会来接你

记住 别走错了路

别走迷了路

……

在傈僳族、怒族乃至白族的支系勒墨人当中,至今都保留有类似的指路歌,歌曲所演绎的亡灵回归之路,其实正是傈僳族、怒族祖先的迁徙之路。

怒江,国内唯一自然流淌的大河

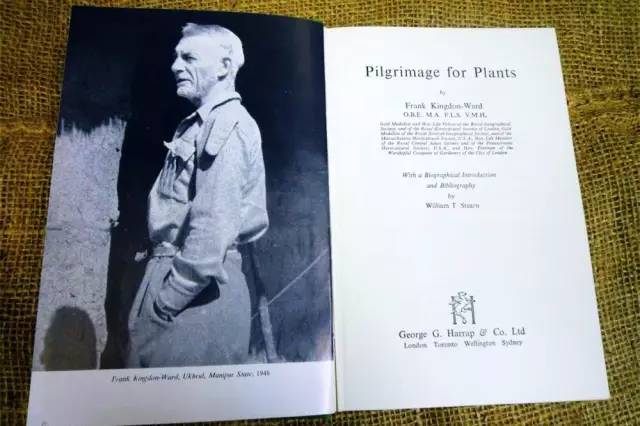

2003年,三江并流被认定为世界上生态最丰富和脆弱的地区之一,荣登联合国世界自然遗产名录。九十年后,弗朗西斯·金顿·沃德,这位外国探险家的发现,终于得到了全世界的公认。

植物学家弗朗西斯·金顿·沃德(Francis KingdonWard)早在1907就来到中国,1911年开始进入云南探险,正是他发现和提出了“三江并流区域”的概念。

沃德在《神秘的滇藏河流》一书中写到:

“在某个地点,三条河流相互间的距离当在80.5公里以内,中间的湄公河(澜沧江)与长江(金沙江)相距45公里,而与萨尔温江(怒江)相距32公里,这是世界地理上的奇观之一。”

比起19世纪以来穿行此地的冒险家、传教士和科学家前辈们,洛克幸运地站在《国家地理》杂志这个平台上,将他的所见所闻介绍给世界,他亦籍此而闻名于世。

“在世界上,还有什么地方能让探险家和摄影家找到动心和无与伦比的壮丽景色?我想不会是别处,只能在至今无人涉足的云南西北部、西藏东南部的察龙山脉。这些深壑中,怒江、澜沧江和长江把20000英尺(6096米)高的山峦切开一个个口子,使它们有道通向大海,形成三江并流的壮观。”

当约瑟夫·洛克(Joseph F·Rock)提笔写下这段文字的时候,脑海里闪现的一幕,或许是当他率领“国家地理学会云南探险队”徒步翻越碧罗雪山、进入怒江流域的那一刻。

▲

我们利用大比例尺地图经过实测,三江并流最窄的地段,东侧金沙江与西侧怒江之间的直线距离为66.3公里,怒江与澜沧江最近处仅隔18.6公里。通过间距10公里的河流流向垂直参考线,我们可以很清楚地看到各段的直线距离。地理公社绘制(点击图片看大图)

▲

怒江干流左贡东坝段,这是怒江流域最为富庶的地方。

怒江自青藏高原奔腾而下,流经云南高山深谷,经缅甸注入印度洋。

在西藏那曲唐古拉山南麓吉热格帕峰的脚下,冰雪融化的水滴相互簇拥着在野草间团聚,交融成了怒江最初的模样。从一开始,怒江就彰显了它的神秘和独特——藏族人称它为“那曲”,意为“黑色的河流”。这条江,夏若洪涛,冬如碧水,站在任何一个点,都难以勾勒它宏大的旅程——它在横断山脉中突然一个拐弯,撞击出这个逼窄的峡谷,如刀刻一般。

在西藏八宿、左贡县向南拐弯的地方,怒江海拔都在3000米左右;而抵达六库时,海拔却只有820米,落差达到2000多米。其中,云南段的300多公里,谷底至两侧的碧罗雪山、高黎贡山山脊的垂直高差也在3000米左右。

高耸的山脉,逼仄的峡谷,巨大的落差,造就了绝世的风景和丰富的水力资源。在2003年,怒江戏剧性地发生了两件大事,三江并流申遗成功和水电开发启动。

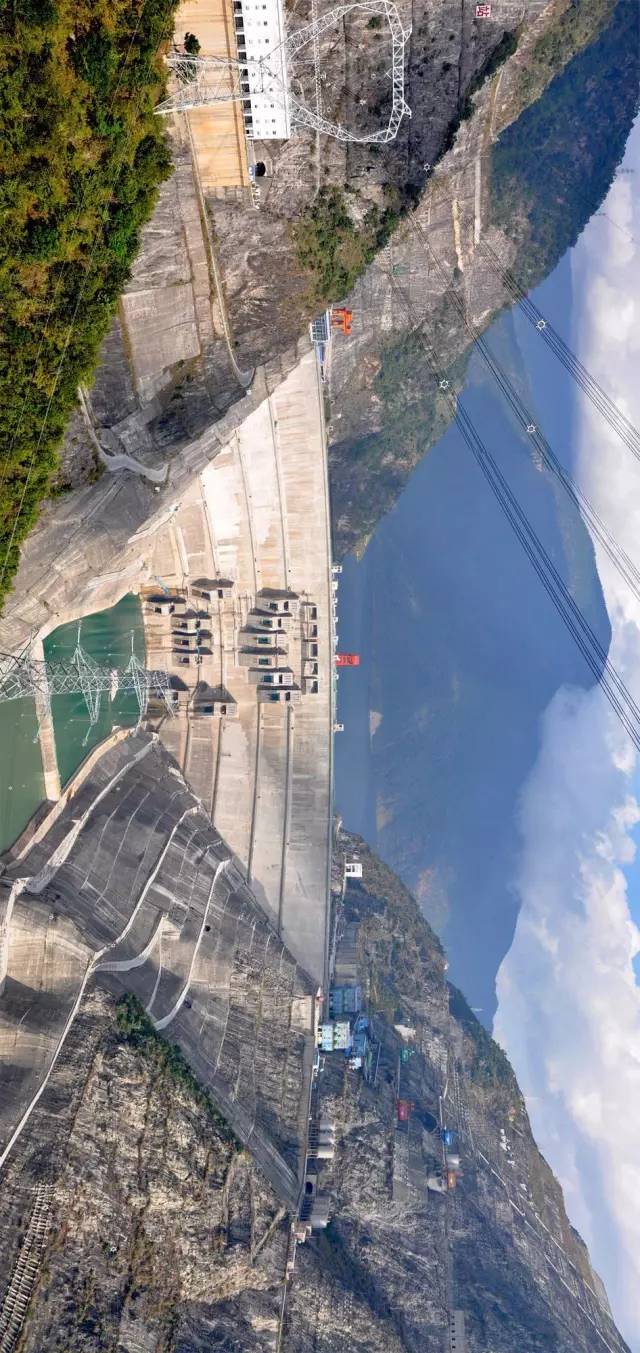

到目前为止,怒江仍是中国唯一一条自然流动的大河。怒江干流水电一旦开建,滔滔大河或将步雅砻江和澜沧江后尘。

▲

2007年1月,雅砻江锦屏一级电站正在紧张施工,设计坝高305米,为世界同类型中第一高坝。雅砻江干流总共规划了21级电站。(摄影 / 李天社)

▲

2010年8月,澜沧江小湾电站全部投产,总装机容量420万千瓦。澜沧江干流总共规划了21级电站。 (摄影 / 李天社)

根据规划,怒江中下游(干流松塔以下至中缅边界)河段将建成两库十三级梯级水电,总装机容量2132万千瓦。

可以预料,随着梯级电站里的一池池绿水逐渐取代壮阔奔流的三千弱水,怒江的美景,也将永久改变,甚至消失。

▲

石门关(摄影 / 李贵云)

▲

秋那桶(摄影 / 李贵云)

▲

丙中洛乡日丹寨子附近的“怒江第一弯”

(摄影 / 李贵云)

▲

丙中洛重丁教堂(摄影 / 李贵云)

▲

丙中洛(摄影 / 陈春石)

和美景一起改变的,还有世界白水天堂的美誉。

▲

每年春节时期,中国的皮划艇白水爱好者都会在怒江秤杆镇前后举行白水节。(供图 / 小毛驴)

▲

从白水资源的丰富性角度讲,怒江大峡谷比科罗拉多大峡谷等更具技术优势,可谓世界上白水的第一河流。(供图 / 小毛驴)

十几年来,为了捍卫这最后一条没有大坝的河流,环保主义者与水电公司进行了旷日持久的对抗——这是一场史诗级的斗争,有好几次看似要走向失败,却又反败为胜。

怒江之战的新转折点发生在2016年3月,有关部门以及水电公司似乎改弦更张,表示将暂停修建小水坝,转而提出设立国家公园。总部设在北京的绿家园志愿者组织的负责人汪永晨,对此表达了一些怀疑之情。她认为,官方的声明也可以解读为,只是暂停了利用怒江支流的水资源来修小水电站。

在怒江大峡谷的各支流,目前已经分布着上百座小型水电站。

(摄影 / 李天社)

如今的怒江,江水肆意奔跑,波涛随心歌唱。

如果怒江依然不被打扰,如果有一天,你来到怒江,请你记得,在工业化进程摧枯拉朽的今天,此时此刻,你眼中的怒江,它依然是最初的模样。

摄影师手记

2003年7月,当我第一次到达怒江时,认识的第一个人,就是六库向阳桥头卖酒的“女大王”

每一次离开怒江的时候,我都会回到向阳桥头。

“女大王”一年一年变得苍老,但她总能在人群中一眼就认出我来,她依然会盛情邀我喝酒,可是我的内心却再没有当初的喜悦和兴奋。越了解怒江,我的心中就越充盈着怒江的波涛,充盈着怒江的各色面孔,充盈着怒江太多的巨变和难测的未来。

时间如江水不会停滞,在浊了又清、绿了又黄的流转中,怒江却依然在时代的钟摆上摇晃——寻找平衡,企望美好。

地图

怒江旅行交通图 地理公社绘制(点击图片看大图)

来源:地理公社

本期编辑:乐乐

审 核:心晴

)

)

我来说两句排行榜