八月十五月儿圆,兔儿爷家住月里面。

兔儿爷,别婵娟,走向大地显灵仙。

采百草,做良药,祛病除灾保平安。

月饼圆,苹果鲜,西瓜切成花口莲。

毛豆枝,九节藕,我把兔儿爷供中间。

迎中秋,记感恩,家家团团又圆圆。

——北京童谣

从这首伴随着老北京人成长起来的童谣中,你大概就能对兔儿爷略知一二。这个兔面人身的形象,兼具神圣和世俗的品性,既是旧时北京中秋供桌上祭拜的神明,又是孩童手中把玩的玩具。

有人说“将神和玩具有机结合,是只有北京文化——那种见过大世面,经历过大风雨,既体验了奢华富贵,又经历了衰落炎凉之后的一种大悟,及由此产生的一种蔑视权贵及至神祗,对一切采用实用主义态度,才能产生的文化民俗事象。” 不管怎么说,如此接地气的神明,也只有兔儿爷了。

其实,“兔儿爷”这个名字本身,就是北京文化一个很好的体现。

北京人对小巧的、可爱的、带有感情偏好的东西,常爱用儿化音,比如瓶盖儿、板凳儿、玩意儿、猫儿狗儿。像兔子这种萌萌的小动物,当然要称之为“兔儿”。

骑虎兔儿爷

“爷”则来自北京特有的“爷文化”,是北京人对男性的尊称。兔儿爷虽是只小兔子,却也是能祛病除灾的神明,故而也要称之为“爷”。

坐麒麟兔儿爷

兔儿爷传说

很久以前,京城地区爆发了一场严重的瘟疫,几乎每一户人家都有人染上怪病,恐惧绝望的气氛笼罩着整个京城。广寒宫的嫦娥目睹此景,心中不忍,便派玉兔下凡为百姓去灾除病。为尽快治好所有的病人,玉兔长途跋涉,时而驾着马或鹿,时而骑着狮和虎,因为需要经常变换身份,忙中出错,露出双耳。与此同时,百姓窥得月亮上终日捣药的玉兔不见了,便明白这个兔面人身的郎中便是玉兔。于是为了感激他,百姓们便尊称他为“兔儿爷”,每年中秋祭拜。

传说的诞生,当然有特定的历史背景和心理需求。旧时北京春秋季多发瘟病,医疗条件又差,无助的人们需要信仰来应对生活的不幸。将传说中为王母娘娘捣药的玉兔儿供奉为驱病除灾之神,也顺理成章。

兔儿爷的

诞生与兴盛

兔儿爷是在明朝末年出现的。明人纪坤在《花王阁剩稿》中记载:“京中秋节多以泥抟兔形,衣冠踞坐如人状,儿女祀拜之。”这是最早关于兔儿爷的记载。

在老北京,上至达官贵人,下至平民百姓,八月十五都有请兔爷供奉兔爷的习俗。故宫博物院现藏多种兔爷儿,便是皇家祭月的遗物。

拜兔儿爷

清朝建立后,满族统治者不仅没有破坏汉族祭月的传统,反而继承得相当虔诚。后宫的祭月活动更是郑重其事,搞得红红火火。连八国联军打进北京,慈禧太后在逃亡的路上也没忘记拜月祭兔。

“晚饭后按照宫里的习惯,要由皇后去祭祀‘太阴君’,这大概是沿着东北的习惯‘男不拜兔,女不祭灶’罢。‘太阴君’是由每家的主妇来祭的。在庭院的东南角上,摆上供桌,读出神码来,插在香坛里……就这样,由皇后带着妃子、格格和我们大家行完礼,就算礼成……(摘自《宫女谈往录》)”

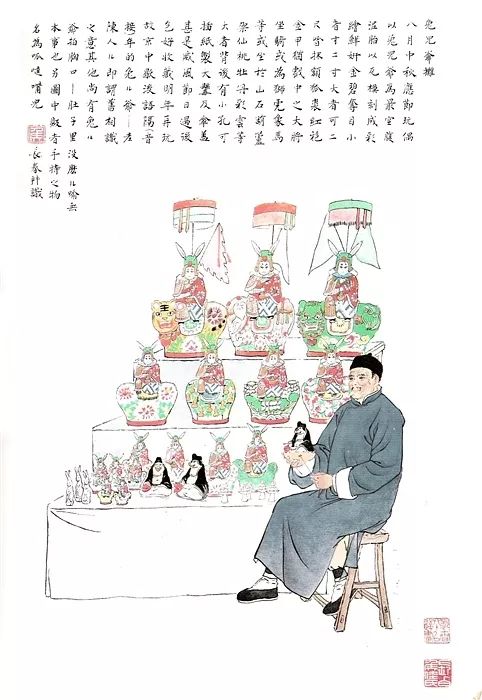

北京市井风俗画 卖泥兔儿

民间祭兔没有宫里这么庄重、规矩,一声“兔儿爷”,恭敬也亲切。清末,兔儿爷更是兼具祭拜品和儿童的中秋节玩具,越发繁盛,也越发接地气了。

那时一过七月十五,兔儿爷摊子就摆出来了。前门五牌楼、后门鼓楼前、西单、东四等处,到处都是兔儿爷摊子,大大小小,高高低低,前来买兔儿爷的大人小孩人头攒动,熙熙攘攘,好不热闹。

兔儿爷摊 侯长春《旧京风情》

老舍在《四世同堂》中就写道:在街上的“香艳的”果摊中间,还有多少个兔儿爷摊子,一层层的摆起粉面彩身,身后插着旗伞的兔儿爷——有大有小,都一样的漂亮工细,有的骑着老虎,有的坐着莲花,有的肩着剃头挑儿,有的背着鲜红的小木柜,这雕塑的小品给千千万万的儿童心中种下美的种子。

《四世同堂》老舍

制作

取材和

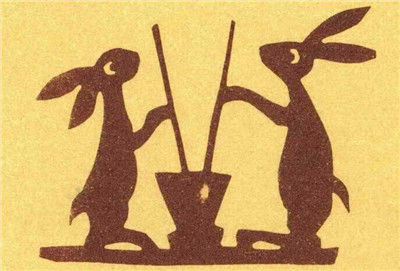

兔儿爷是用模子翻塑出来的。先把黏土和纸浆拌匀,填入分成正面和背面两个半身的模子里,等干燥后倒出来,把前后两片粘在一起,配上耳朵,在身上刷层胶水,再上色描金即可。

兔爷的描绘注重衣着的华丽和面目五官的神情,通常二目直视,三瓣嘴紧闭,脸蛋上施淡淡的胭脂,俊秀中饱含威武,端庄中透着稚气。

早期兔儿爷

兔儿爷的形象,除源于清光绪年的一种金甲红袍、端坐于莲花塘上的正统型兔儿爷外,常见的兔儿爷大致分为戏曲角色型和生活型两类。

前者是金盔金甲的武士模样,并逐渐发展成整出武戏的“兔儿爷”,如《长板坡》、《天水关》、《战马超》等,其服装、道具,无一不和舞台上相似。后者则更趋社会时尚,反映着人们的日常生活,如剃头师傅、鞋匠、卖馄饨、卖茶汤的……社会群相应有尽有。

甚至人们还把“兔奶奶”也请到了供桌上,让他们夫唱妇随,二者衣着打扮,也随时代变迁而变化。

兔儿爷和兔奶奶

那时的中秋,请尊兔儿爷回家是最要紧的事,可以保佑家人驱病除灾,一年中那些个不好的东西全都吸附在它身上,来年中秋节前把它扔掉,然后再请一个新的回来。

不同形象兔儿爷的寓意

坐象兔儿爷,象与祥同音,寓意吉祥如意。

坐虎兔儿爷,虎为百兽之王,寓意事业兴盛,人脉广博。

坐麒麟兔儿爷,因麒麟吐书的典故而流传,象征着学识广博,学业有成。

坐葫芦兔儿爷,因葫芦与福禄读音相似,象征福禄双全。

坐牡丹兔儿爷,寓意富贵尊荣。

坐鹿兔儿爷,因道家寿星骑鹿,寓意健康长寿。

衰落与复兴

文革时破四旧的高压下,“驱病除灾”的兔儿爷没落了,人们中秋不再买卖、把玩兔儿爷,做兔儿爷的手艺人也都纷纷改行,兔儿爷成了稀罕物,只在北京的厂甸、后海、民俗博物馆以及少数商场的工艺店里还能偶见,孩子也渐渐不知道兔儿爷是什么了。

尽管如此,兔儿爷并没有从人们的记忆中彻底抹去。尤其是在北京生活过的老一辈的人,在他们单调且清贫的童年记忆中,兔儿爷永远是隆重华美的,他们多少都有些兔儿爷情结。

童年时候兔儿爷就是中秋节的象征,没有了兔儿爷好像就不是中秋节。孩子们都得买兔儿爷,大家都觉得要是连兔儿爷都不买那还怎么得了。

——舒乙

北京旧时过八月十五中秋节,有一样外地没有,且是最招孩子们喜爱的怪东西:“兔儿爷”。这又像是玩具,又像是“神灵”的怪东西,凡在北京度过童年的人是永远不会忘记的。

——邓云乡

作为曾经最具地域代表性的民族符号,兔儿爷不仅增添了节日的喜庆气氛,更承载了京城百姓的浪漫心性。大概,没有了兔儿爷的那些年,老一辈人的中秋终觉不够圆满吧。

直至近些年,传统文化和手工艺重新得到重视,2010年,兔爷终于再次隆重亮相,实至名归地成为北京中秋节的形象大使。

兔儿爷重新出现在人们的视野里,成了老北京人的“旧爱”和一些年轻手工艺爱好者的“新宠”,当然,如今的兔儿爷已经摆脱了迷信色彩,不再是一个精神寄托,而是承载着祝福意义的工艺品了。

)

)

我来说两句排行榜