我们在今天的很多赛事上面,对于夺冠的人会说加冕或者卫冕,加冕就是夺得第一,卫冕就是捍卫冠军头衔,有时候也说加冠,不过严格来说,冠和冕是两个概念。加冕的原意是把皇冠加在君主头上,是君主继位的仪式,而加冕指古代男子二十岁成人礼。成语冠冕堂皇就是根据古代帝王和官员的礼帽来的,形容故意显得外表庄严体面或正大的样子,指的就是做人做事表里不一。

所以,汉语世界里于是乎有“加冕”“卫冕”之类的词汇。然而冠与冕又密不可分,不恰当地打个比喻,大约类似于皮和毛的关系吧。这就派生出了“冠冕”这个词,那意思是说,冕,必然其中含着冠的,是由冠衍生的,但由于冕的发明,而将冠分出了身份等级。

冠,说白了,就是普通的帽子,引车卖浆者流也可以扣一顶的东西。冕,大大不一样,属于非一般的帽子,是天子、王侯、卿大夫才能戴的帽子。所以《说文解字》里专门注明:“冕,大夫以上冠也。”

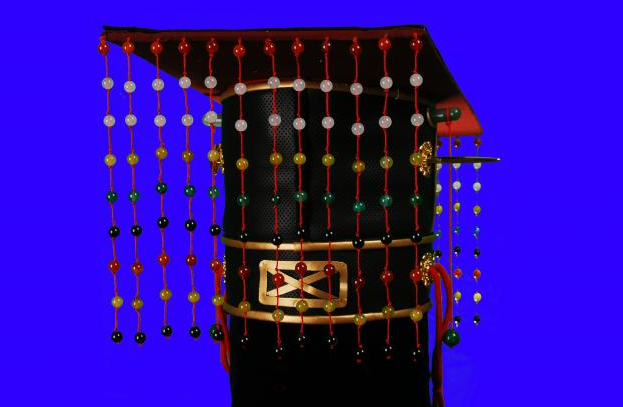

现在来说帝王的冠冕。在中国,毫无疑问,是拥有最高权力者才可戴的帽子。大体由“綖”、“旒”、“缨”、 “紞”、“纩”、“紘”等组成。綖,就是头顶上那块长方板,前圆后方,寓意天圆地方;旒,就是悬挂在方板前后的那个珠玉帘,一般用五彩丝线穿五彩珠玉串连而成;缨,冕板左右垂下的红绸绳;紞,有专门用途,也是丝做成的线绳,线绳下端有个黄色绵丸,专用名词叫黈纩;纩,其实就是挂在紞头上的玉,谓之瑱,因为两块瑱正好位于左右两只耳朵旁,所以又名充耳、塞耳;冠冕如何固定在脑袋上?用一根叫做玉笄的东西,其实就是俗称的簪子;玉笄的两端绕颔下系朱红丝带,这样才能把整个冠冕固定住,叫做纮。

下面专门来说旒,就是挡在天子眼前的那个珠帘,标准的科学称谓叫玉藻。珠帘的根数是有讲究的,天子的冕十二旒(一说前後各有十二旒,那就总共二十四旒)。诸侯九(十八),上大夫七(十四),下大夫五(十)。从视觉的角度看,悬挂在眼前的珠帘,显然是会影响视线的,那为什么还要挂呢?

老百姓初以为并无特别之意,在下看电视剧,也以为古人如此设计,无外乎为了显示帝王的威严与神圣吧。近日,阅读《汉书.东方朔列传》,经东方大人一番点拨,方才恍然明白,原来这“旒”的设计,是大有深意的。

请看东方朔先生的精辟解释,他讲:“水至清则无鱼,人至察则无徒。冕而前旒,所以蔽明;黈纩充耳,所以塞聪。明有所不见,聪有所不闻,举大德,赦小过,无求备于一人之义也。”

什么意思呢?他讲,水太清澈了就没有鱼了,一个人过于苛求明白就会曲高和寡少了信徒和朋友。——这是理论思想基础。所以,作为统治万民的帝王,头上戴个特制的帽子,帽子前面坠上珠帘,正是用来适当遮挡视线的,两耳旁边堵上玉块,正是为了适当降低听觉的。注意“蔽明”和“充耳”这两个词,很形象,屏蔽眼睛,塞住耳朵。

为什么要特意遮住一些帝王的眼睛,堵塞他的耳朵呢?东方大人说,做帝王的,主要精力要用在嘉奖大德之人,忽视和赦免人的小过失,千万不能苛求每个人都完美无瑕。

这么说,旒的设置,根本上是为了防止帝王的求全责备了?其实不是。挂在天子眼前的这个珠帘,反映了中国人的哲学思想——中庸之道。即使是天命神授的皇帝,凡事也不可过分较真,该睁只眼闭只眼时也要睁只眼闭只眼,难得糊涂嘛!正如北宋诗人唐庚在《警世》中说的“是非入耳君需忍,半作痴呆半作聋”的处世之道一样。

中国人的人情世故哲学,是历来就贯穿和融入到中国的传统文化当中的,也是中国文化中的特色,虽然今天推行的是依法治国的法制社会,但“睁一只眼闭一只眼” 的社会现象和官场现象可谓司空见惯,法外开恩网开一面也是常见的事情。

古代婚礼上为何把拜父母说成拜高堂?

古代没有牙膏和牙刷,人们怎么漱口的?

尊敬的畅言客户,您好。您所使用的网站评论功能已广告作弊被限制使用,如有疑问,请咨询客服电话400-780-9680。