为防失联,请同步关注:政经深深观察

导读:19世纪中后期,当第二次鸦片战争清政府的再次惨败给朝鲜带来了“唇亡齿寒”的严重危机感时,朝鲜在继续坚持传统事大政策的同时,其自尊与主体意识也逐渐凸现出来,传统的“事大主义”正在发生动摇。

19世纪中后期中国清朝经历了第一次、第二次鸦片战争以及太平天国运动等一系列严峻考验。面对清朝在内忧外患打击下陷入的严重危机,朝鲜也深感“唇亡齿寒”。

从内心深处,朝鲜王朝并不情愿接受对清的朝贡关系。那么,当时的朝鲜王朝到底是如何认识处在危机中的清政府,以及自身又是如何面对的呢?当时的中朝关系又如何呢?

本文以19世纪中后期,朝鲜王朝对鸦片战争的认识与反应为中心,考察该时期朝鲜王朝的中国观,旨在于揭示中朝关系演进的内在动因和趋势,从而理解当今中朝(韩)关系提供一个新的角度。

唇亡齿寒:朝鲜王朝的对外危机认识

19世纪是清朝逐渐开始从康乾盛世走向衰落的时期,特别是道光时期(1821-1850年)爆发的第一次鸦片战争(1840-1842年)使得天朝“颜面”尽失。

然而第一次鸦片战争中清政府的失败并未动摇中朝两国之间的宗藩关系,朝鲜政府对鸦片战争中国战败一事反应比较平淡,中朝两国仍在传统的朝贡关系框架内进行交往。可以说,第一次鸦片战争带给朝鲜的直接影响,就是对鸦片问题的警觉。

在朝鲜眼里,第一次鸦片战争只不过是一起地方性骚乱事件,所以对清朝战败的消息反应比较漠然,但清政府在第二次鸦片战争(1856-1860年)的再次惨败,则令朝鲜内部极为震撼。

朝鲜哲宗11年(1860年)12月9日,在收到赍咨官金景遂(1818-?)包括有关北京陷落、圆明园被毁、皇帝避难热河等内容的报告后,朝鲜政府马上决定采纳备边司的建议,派遣问安使赴热河向咸丰帝问安。并于第二天(12月10日)召见重臣次对,指出“燕京之于我国,即唇齿之比也。燕京若危,则我国岂晏然乎?”,共同讨论中国战败可能给朝鲜带来的影响。

此外,在上述热河问安使赵徽林(1808-?)一行于1861年返回朝鲜后,哲宗又亲自召见并仔细询问“中原事势何如”。

可见,第二次鸦片战争中国的战败给朝鲜带来了“唇亡齿寒”的严重危机感,引起了哲宗的高度关注。

这种“唇亡齿寒”的危机意识在当时朝鲜的知识阶层以及民间亦是如此。

在太平天国起义爆发,尤其是当英法联军侵入北京,咸丰皇帝避难热河的消息传到朝鲜后,朝鲜国内一片恐慌,各种流言盛行。在朝鲜人看来,当时西方势力与太平天国军随时可能会危及到朝鲜。

▲太平天国

如1861年1月朴珪寿(1807-1877年)作为问安使行副使赴热河向咸丰帝问安时,金允植(1835-1922年)就曾讲到,“洋夷猖獗日久。天下被其害……今中州既残。次将及于我矣。”

1861年3月回国的冬至使正使申锡愚(1805-1865年)也讲到,“今之忧者,其说有二,洋夷既满皇城,则或恐因势东犯,……日南匪(太平天国——引者注)滋及近省,则或恐抢我西鄙”。更有甚者,如金平默(1819-1891年)则认为,“西洋必陆沉中国,而唇齿东韩,胥及于溺矣。” 也就是说,在金平默看来朝鲜也会步中国后尘,亡于西洋。

可见,在19世纪中后期,面对清朝在内忧外患打击下陷入的深刻危机,朝鲜也深感唇亡齿寒,命运与之休戚相关。

但需要指出的是,这种“命运共同体意识”与明末朝鲜大臣们即使“朝赴夕死”也要参加萨尔浒之战以报答明朝拯救之恩的行动不同,它是建立在现实利益基础之上、具有一定的功利性目的。

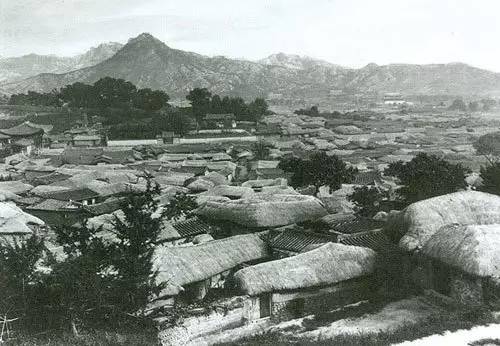

▲19世纪末的朝鲜

如金允植在1861年《奉送磁斋朴先生畦寿赴热河序》中讲到:

“我之于清,小大虽殊,实唇齿之国也,清之不幸,非国之福……为今计者,当之先受攻处,以觇其利害虚实。譬犹人欲调防于未病之前,当之先病者而问其病崇之因由清人以我近于其根本之地,故终始厚遇。迄二百余年……受其赐亦多矣。彼虽遭困于一时’,若天心未改,还都之后,修复旧政,赏信义绝反复,以我不倍于危乱之际,其见遇必愈厚。”

在金允植看来,朝鲜对清臣事已久,“受其赐亦多”,朝鲜不能够乘清朝衰弱之际而加以背叛。并且在这“清师败绩,皇帝出避热河”的“艰危”时刻,为有效防备洋夷进扰,朝鲜也需积极行动起来,通过向清廷遣使问安掌握清廷内情,这是防患于未然的有效途径。

可见,此时金允植之所以会主张朝鲜应与清“共患难而全终始”,主要原因是因为他更看重现实,是出于对现实中朝鲜国家利益担忧的缘故。

如果让我们回顾一下明末朝鲜大臣们即使“朝赴夕死”,甚至不惜与当时朝鲜国王——光海君(1608-1623年在位)反目也要参加萨尔浒之战的情形,我们就会发现此时朝鲜的这种对清的“共同体意识”是多么脆弱。

▲万历朝鲜战争

当年万历朝鲜战争后,朝鲜的义理派大臣们认为朝鲜有义务偿还明朝的莫大恩惠,所以在面对报答明朝拯救之恩的机会——萨尔浒之战时,他们认为“图报万正在今日”,纷纷表示“王室有急,则诸侯赴难,分义所当然。况我国之于天朝,有再造曲全之恩者乎?虽悉索敝赋,朝赴夕死,固不敢辞。”

备边司官员为了义理,甚至不惜与光海君反目:“圣意所在,本为泽民,臣等所争,只欲循义。与其得罪于天朝,宁得罪于圣明”。此外,应该指出的是金允植这种立足于朝鲜王朝现实主义利益之上的对清观在当时很有代表性,这从哲宗的态度中可见一斑。

1861年6月19日,哲宗在召见返回热河使时,尽管也讲到“当此艰危之时,其在事大之道”,理应有“一番问安之礼”,但当他听到“今行,即列国所无,东国独有之”的消息后,反应则较为敏感,接着追问是否果真只有朝鲜前去问安。

在该年10月24日召见谢恩兼冬至使一行时,哲宗特意让使臣了解一下清朝的最新动向以及去清朝的贡使共有多少人等情况。通过这些行动,我们可以认为哲宗对“上国”清廷的权威是有所担心的,对于是否应该与清朝“共患难而全终始”是有所顾忌的。

“事大主义”动摇,主体意识增长

在西势东渐、朝鲜对外危机不断加重的过程中,朝鲜对中国的认识也出现了一些微妙的变化。朝鲜政府对清政府的不信任在增加,传统的“事大主义”正在发生动摇。

在1866年“丙寅洋扰”发生前,清政府曾向朝鲜发送咨文,通报了法国将要武力进攻朝鲜的消息,指出法国兴兵之借口为朝鲜政府杀害了法国传教士,如确有此事,请朝鲜政府加以调查,据理力争而不要轻启战端。

对此,朝鲜副护军奇正镇(1798-1879年)竟认为清朝的态度半是威胁,半是调停,并非真正的友邦态度。他在上疏中对此批判曰:“至有北京移咨之来。其辞意殊常,半涉虚喝,半涉调停”。

▲台湾“牡丹社事件”碑

这种不信任的态度在1874年6月清政府礼部向朝鲜通报了日本将要入侵朝鲜的消息后有更明确的体现。

1874年4月27日,日本借口琉球“牡丹社事件” 悍然出兵台湾,清政府礼部为维护朝鲜的安全,曾发送密咨于朝鲜政府,建议朝鲜“与法、美立约通商”,以牵制日本。

对此,朝鲜领议政李裕元(1814-1888年)认为总理衙门的咨文是出自清政府的私心,是为了迷惑朝鲜。他讲到:“总理衙门欲报我国之有事,则只言有事而已,何为以通商等说,有若恐动而诱之者乎?’’

可见,尽管这一时期,朝鲜也认为清廷对朝鲜的事情“到底勤挚,实为感激”,并继续坚持传统事大政策,将内政外交的主要事项向清政府报告并进行咨问。但同时朝鲜政府对清政府的不信任感也在增加。朝鲜已经认识到清廷自身难保,更无能力去保护朝鲜。

▲朝鲜哲宗

这从朝鲜使臣的中国认识中亦可见一斑。1861年3月27日,朝鲜哲宗国王接见了返回的冬至使申锡愚一行。当时哲宗君臣就第二次鸦片战争后的中国形势进行了一番交流,认为清政府与英法签订合约是出于迫不得已。

(哲宗)“中国之与洋夷和亲,必是洋夷之以兵力勒和也,此出于宣布邪教,和卖鸦片之计也,鸦片,渠国(他们国家——引者注)之人不服,使中国之人服之,未知何意也。”

(中锡愚)“中国之听和约,出于势不得已,观于英法和约书中,可以推知,邪教中国之所斥,而许其传习,洋药中国之所禁,而许其交易,其他所约条款,皆取洋夷所便,其力屈强和,可知也。”

另外,朝鲜使臣李建昌(1852-1898年)在出使中国前曾讲到,“中国者,外国之枢也,如人中国而善觇之,则可以知外国之情。”但1874年10月至1875年4月出使中国后则叹日,“吾犹不知中国之至于此也,中国如此,吾邦必随之而已。”

并对当时朝鲜人颇为信任的李鸿章提出了质疑,“李鸿章贻书于我,啖以通和之利,时人皆谓鸿章,中国名臣,其言可信。建昌独日:’鸿章大侩也,侩惟时势之从而已,我无以自恃而恃鸿章,则后必为所卖。’”

在这种不信任态度的影响下,朝鲜民族的自尊与主体意识也开始凸现出来。这在朝鲜击退法国舰队后兴宣大院君(1820-1898年)的态度中有明确的体现。他讲到:

“洋夷侵犯,列国亦自有之。于今几百年,此贼不敢得意矣。伊自年前中国许和之后,跳踉之心,一倍叵测,到处施恶,皆受其毒。惟独不行于我国,实是箕圣之在天阴骘也。”

在此,大院君指出,西方国家本来就具有侵略性,不过迄今为止,他们一直未能得逞。几年前中国对其“许和”后,他们则变得更为恣意妄行。在大家皆受其毒的情况下,唯独朝鲜通过顽强抵抗,获得了胜利。

可见,在大院君看来,朝鲜做到了中国都未能做到的事情。此时对大院君来讲,中国应该已经不再是能够指导或介入朝鲜对外关系的“上国”了。

这种自尊与主体意识在“辛未洋扰”时也多有体现。

▲朝鲜高宗

1871年4月25日,朝鲜高宗君臣在广城堡战役后曾召开会议。朝鲜右议政洪淳穆(1816—1883年)讲到:“而见今一种阴邪之气,流毒四方,惟此青邱一片独保干净者,突以礼义相守。故自丙寅以后,攘斥洋丑,又可以有辞于天下。今虽此夷,若是侵犯,和之一字,断非可论。”

就是说,在右议政洪淳穆看来,在当时“阴邪之气流毒四方”的国际大环境下,唯有朝鲜因坚守礼仪而独保干净。1866年“丙寅洋扰”朝鲜击退洋夷之举足可自豪于天下。

现在美国若是侵犯,则断不可与之通好。可见,当时朝鲜君臣在“丙寅洋扰”击退法国后,其自尊与主体意识可谓是高度增长。

结语

综上所述,19世纪中后期,当第二次鸦片战争清政府的再次惨败给朝鲜带来了“唇亡齿寒”的严重危机感时,朝鲜在继续坚持传统事大政策的同时,其自尊与主体意识也逐渐凸现出来,传统的“事大主义”正在发生动摇。

之所以会发生这种动摇,总结起来,原因有以下几点:

首先,尽管在清朝的怀柔政策下,中朝宗藩关系自康乾盛世后开始步人了和谐发展的新轨道,但清政府始终没能获得朝鲜政府的真心事大与感服。黄珐(1855-1910年)在其《梅泉野录》中有这样一段记载,可供我们更好地了解当时朝鲜政府当政者们的真实想法:

“上年十三御极,既数年,喾御经筵,讲孟子,至汤以七十里,文王百里,慨然顾日,七十里百里,犹可以为政于天下,况我国三千里者乎,何以则能秣马燕云,洗祖宗之耻,筵中莫能对,时申正熙,以武承旨入侍,越班对日,此易易尔,上遍问曰,策安在,对日愿殿下修德。”

从这段记载里,我们可以看到,尽管到了朝鲜王朝末期朝鲜政府依然对“丙子胡乱”一事耿耿于怀。对朝鲜而言,清政府依然只是不得不臣事的大国,而朝鲜之所以臣事清廷,只是因为无力伐清。

其次,与清政府利己的对朝政策密切相关。尽管是出于无奈,但清政府在朝鲜遭受外来侵略,尤其是在“丙寅洋扰”与“辛未洋扰”期间,当朝鲜以藩属身份要求清政府协助对抗列强保护其权益时,清政府采取了规避责任的态度,凡事要求其“自行处理”,最大限度地排除因介入朝鲜与西方各国之间的交涉而可能给清廷带来的“责任”。

这与在“清兵满辽阳,流贼遍中原”的情况下,“然犹欲涉海出师,远救属国”的明朝可谓是形成了鲜明的对比。如果说崇祯帝的上述举动令朝鲜君臣“中夜念此,不觉泪下”的话,那么清政府所采取的这种规避责任的搪塞手法,则只能令朝鲜大失所望。

以上内容转载自《东疆学刊》2016年第4期,原标题为《鸦片战争与19世纪中后期朝鲜王朝的中国观》,作者为张宝云。本文为冰川思想库的重新编辑版。为便于手机阅读,进行了删节,重新分段,个别字句做了调整,并重新制作了大小标题,配了图片。如有引用,请核对原文,以免发生误解。

热文推荐:(关注公众号后回复)

回复陈刚☞ 如何将偏远城市打造为全球招商新高地?

回复流氓☞我的父亲:从乡村流氓到市委书记

回复田纪云☞我很怀念胡赵时代的中南海大院

回复世界☞ 这条线把中国分成了两个世界!

回复高考☞知道你高考那年的录取率吗?(1977~2015年)

回复苏联☞ 苏联大清洗70周年祭日,普京泪如雨下

回复任志强☞预测2018年房价:调控后将报复性反弹

尊敬的畅言客户,您好。您所使用的网站评论功能已广告作弊被限制使用,如有疑问,请咨询客服电话400-780-9680。